「Jアートコールセンター」から見えた限界と可能性。高山明に聞く

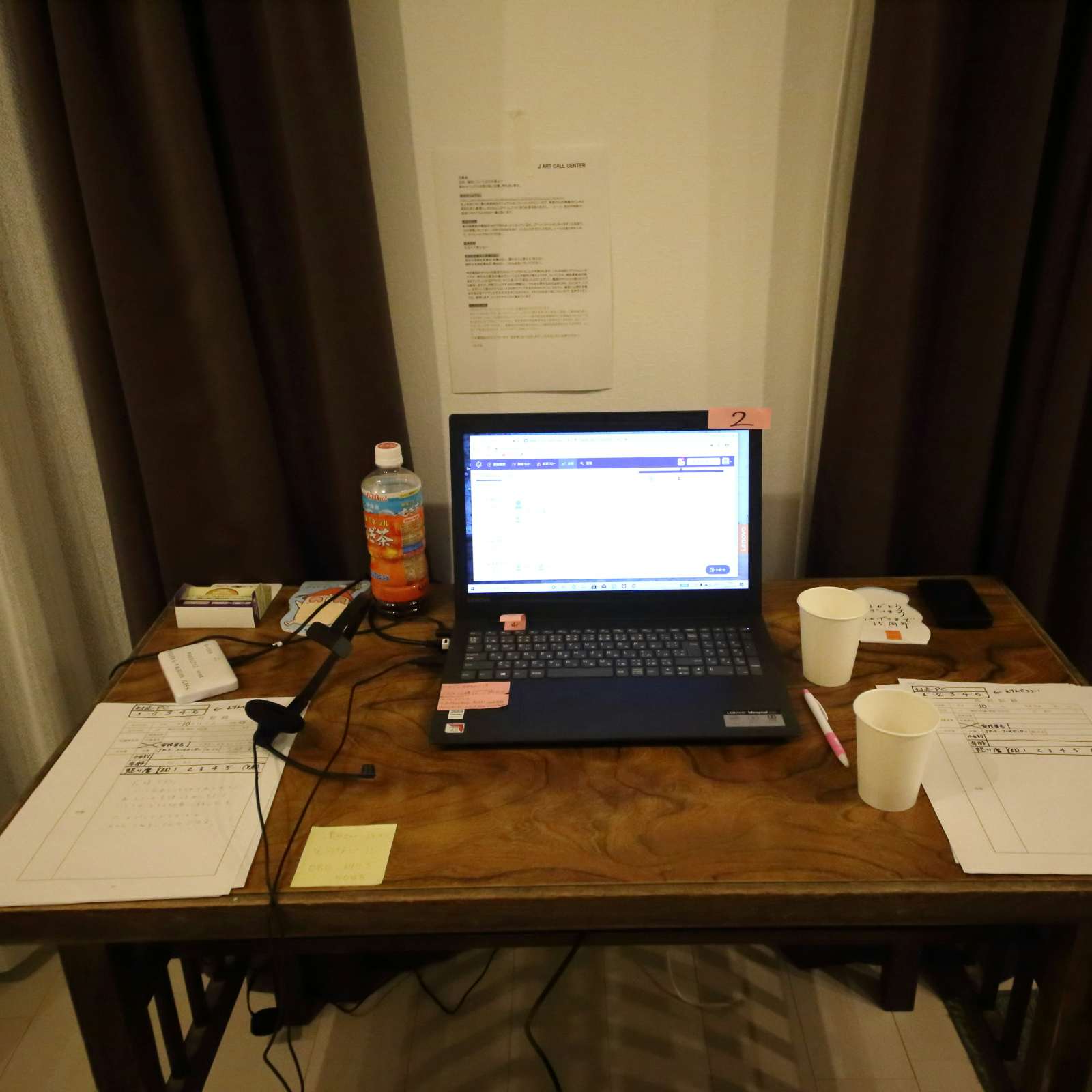

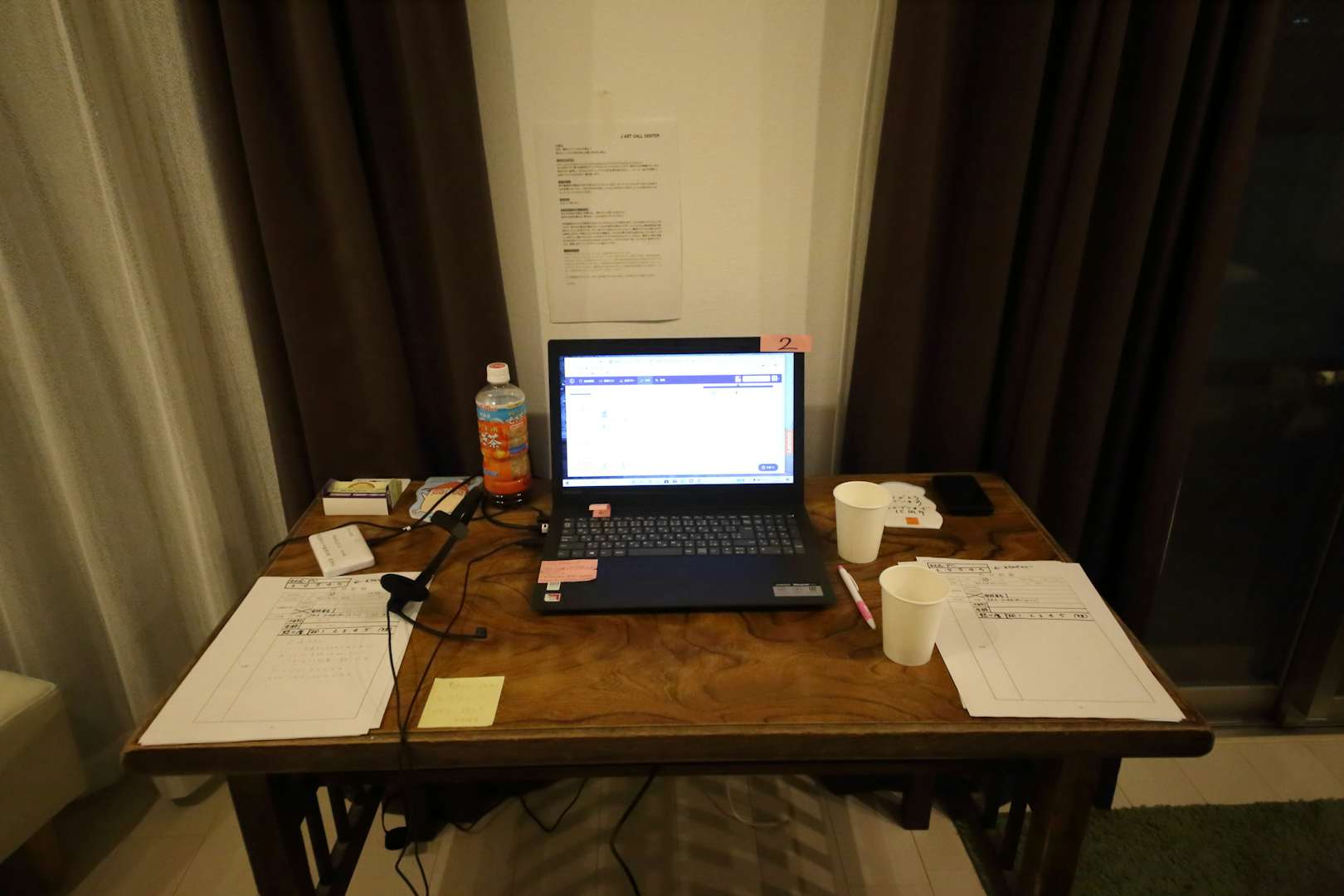

「あいちトリエンナーレ2019」(8月1日〜10月14日)の閉幕直前に開設された高山明によるプロジェクト「Jアートコールセンター」。電凸攻撃による「表現の不自由展・その後」の展示中止を受け、アーティストらが電話対応するというこの取り組みからは何が見えたのか? 高山に話を聞いた。

8月1日から10月14日までの75日間にわたる「あいちトリエンナーレ2019」(以下、あいトリ)が閉幕し半月が経った。「表現の不自由展・その後」をめぐる様々な動きが見られたなか、県職員に代わりアーティストたちが一般からの電話に対応するという「Jアートコールセンター」を立ち上げたのが高山明だ。電凸攻撃が繰り返されていたあいトリで、このコールセンターはどのような役割を果たしたのか。またそこから見えてきたものとは何か。

*

──あらためて、「Jアートコールセンター」を設置した動機についてお聞かせください。

コールセンターはセキュリティの一環として機能している面があります。僕はそこに興味があったし、何よりも電凸の怖さを知っているので、職員の皆さんと代わりたかったんですね。そしてこういう機会を利用し、自分たちでルールをつくり、「法」を更新する作業もしてみたいと思いました。

──最初に「Jアートコールセンター」の構想を聞いたとき、率直に言って「はたしてアーティストたちが受け止めきれるのだろうか」と思いました。でも結果的にそれは成し遂げられた。それはなぜでしょうか?

素では厳しかったかもしれません。「Jアートコールセンター」というひとつの「振る舞い」のなかだからできたと言えます。「Jアートコールセンターです」と電話に出た瞬間、演技じゃないけど、素の自分ではなくなるんです。

──それはある種の「演劇装置」のようでもありますね。開設期間は1週間でしたが、その間、電話をかけてくる人たちに変化はありましたか?

ありましたね。初日は300件以上電話があって、本気で怒っている高齢の方が圧倒的でした。だんだん年齢層や男女比もばらけてきて、応援してくれる人も出てきた。あとはネットと連動した怒りの電話もありましたね。Chim↑Pomの《気合い100連発》(2011)が炎上したときは、「被ばく最高とは何ごとか!」と。

──そういう「怒り」をぶつけたい人にとって、電凸攻撃による「表現の不自由展・その後」展示中止はひとつの成功体験になってしまいました。これはほかの芸術祭にも飛び火する可能性があります。

モデルができてしまいましたから、繰り返されるでしょう。今後、自治体にできることは「広げないで狭める」ことだと思います。あいトリは会期末、電話対応で「名前を言わなくていい」「時間は10分まで」など異例のルールをつくりました。それは公共サービスとしてはある種の「劣化」を意味しますが、愉快犯的な抗議の声を減らす効果もある。逆に、本当に意見を言いたい人との対話の機会は広がることになります。

──抗議のクオリティ・コントロールができるということですね。「公共サービス」というワードが出ましたが、抗議電話は決して芸術祭だけでない。理不尽な要求を突きつける人の俗称として「モンスタークレーマー」という言葉もあります。

「公共サービス」と言うと、受ける側もサンドバッグにならなくてはいけない。県の職員が電話で反論しても罪には問われませんが、それだと「県として反論した」とまた責められる。そういう構造自体がおかしいんです。

例えばドイツだと、「個」が発達してるから、電話対応する人でも「法のもとで自分は守られているのになぜ自分の意見が言えないんだ」となる。劇場だったら劇場の権利や責任を個人が守る必要はないんですよ。でも日本だと、県のルールを守ることが個よりも上位にきてしまう。その構造を修正する必要があるんだと思います。

日本は「世間」が肥大化していて、それに従わない者は異物として排除される。あるいはヘイトの対象となる。そこが公共サービスと微妙にくっついてしまっていて、暴力のはけ口となっている。芸術祭もそういうはけ口の対象になってしまった。

今後は、公共サービスの間口を無制限に広げ過ぎない、というのが県や自治体がやるべきことだと思います。その間口からこぼれ落ちたものに対して、アーティストたちは知らん顔するのではなく、向き合う。あいトリではそういう変化を、ささやかではありますが起こせたのがよかったと思います。

──今回高山さんたちが行ったことは、制度への介入でした。

そこが一番大事なんだと思います。制度設計というのは、じつは演劇が伝統的にやってきたことなんですね。ギリシャの古代劇場では政治的なイベントとして演劇祭が行われ、そこに出品した作品だけがギリシャ悲劇としていまも残っている。演劇祭に参加した劇作家には、軍人や役人といった体制側の人もいました。劇作家が、都市国家・アテネをどうコントロールするかという政治イベントに加担していたわけです。

ギリシャ神話もそうですが、神話というものは、「どう秩序が形成され、そのもとに人々が従い、統御されていくか」という話です。しかしギリシャ悲劇の詩人たちは、ギリシャ神話を題材にしながら、秩序を揺さぶることに挑戦した。政治イベントの中に「反秩序」があったんです。

僕には演劇をやっている人間として、制度の中に切り込んで、それを再設計したいという野心がある。でもそういう機会はなかなかありません。今回、あいトリではその機会がめぐってきたんです。

──制度の再設計という意味では、「ReFreedom_Aichi」もそうですね。参加作家であるアーティストたちが主体となり、どんどん運営(実行委員会)側に切り込んでいった。展示再開に向けたムーブメントの主体となったのもアーティストでした。このような事例は世界的に見ても稀有だと思います。

そうですね。ただ海外のアーティストからは「なんでそこまでやるんだ」と理解してもらえませんでしたが。一度閉鎖された展示が再開するという奇跡が起こった背景には、あいトリが「西洋近代的な芸術祭」になりきれていなかったということがあると思います。「西洋近代的な芸術祭」とはつまり、(海外のアーティストたちがそうしたような)「私はボイコットします」という個が立った状態であり、ルールですね。そういうルールが曖昧だった。

それに、日本のアーティストたちが緩く構えることができたのも大きかった。ボイコットか否かではない、別のあり方を模索することができたんじゃないでしょうか。

──それは、「情の時代」というテーマのもとにキュレーションされた、それぞれのアーティストたちが本来備えていた資質があってこそかもしれません。これまでも社会にコミットしてきたアーティストが多かった。

「情の時代」というテーマ設定が勢いをつけてくれた部分もありましたね。「転んじゃったから助けあわないとまずいよね」という感覚かな。

あと情報がこれほどコントロールされて、炎上を煽ったり、断絶を進めたりする、「情報が状況を簡単に操作すること」への反発もあったんですよね。

──しかしその「情報が状況を簡単に操作すること」はこれからも続いていくか、あるいは加速する気もします。そんなときに芸術祭や展覧会の制度設計をどうするかは課題ではないでしょうか。

今回、アーティストたちは一歩踏み込んで、一緒に考えた。もちろんそこには芸術監督や知事と折り合いがつかない部分もありました。決して一枚岩ではなかったと思います。でもそういう対立も含めて一緒にやるんだと。それはよかったですね。

──今後、「Jアートコールセンター」は東京ビエンナーレ2020への出品も予定されています。どのように展開されていくのでしょうか?

今回やったような、電凸に対するセキュリティシステムとして機能させたいというのがひとつ。自治体や主催者側と連携して、場合によってはガス抜きの場や、自分たちの意見を言える場になるような機能を果たしていきたいですね。

昔、「こども電話相談室」ってありましたよね。子供が素朴な疑問を投げかけて、大人が答えるという。あれは、普通の会話では成り立たないようなズレが生じるから面白い。素朴な質問は異様な鋭さを持った批評にもなるから、そこに向き合う真剣さがうまくぶつかっていたと思うんですね。アーティストもそういうところがあって、真剣に向き合うんです。そこに質問や相談を投げかけてもらえると、ひょっとすると面白い化学反応が起きるかもしれない。

あいトリでのJアートコールセンターは、「苦情を言う」「苦情を聞く」という限定されたものでしたが、それだけではないはずなんです。ある疑問に対してお互いが発見するとか、もっといろんなかたちの「公共圏」が生まれるべきだと思うんです。それが芸術祭ごとに生まれることで、広がりを持ったある種の豊かさが生じればいいなと思います。

今回、僕がコールセンターをやるなかで喜びを一瞬でも得られたのは、そういう面白さに触れることができたからです。

本来、人間関係は「友か敵か」だけではないですよね。芸術祭や美術館が、色とりどり、雑多な人間関係が結ばれる場になれば、アーティストによる政治的なものへの非政治的な批判が可能になるのではないでしょうか。