2025年6月1日まで東急プラザ渋谷にて開催中の「HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO」。先端のテクノロジーで葛飾北斎の表現への没入体験を促す展示の、総合演出を手掛けた株式会社REDのディレクターでヴィジュアル・アーティストの猪口大樹に話を聞いた。

パネルが誘う展示空間への導入

日本が誇る文化資源を先端技術で再構築し、世界中の人たちに体験してもらうコンテンツを創生する事業「ANOTHER STORY PROJECT」。その第1弾として開催されているのが、江戸時代に活躍した浮世絵師である葛飾北斎の作品世界を「映像×サウンド×触覚」で体験する、次世代型イマーシブ体験へと誘う展覧会「HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO」(会期は6月1日まで)だ。《神奈川沖浪裏》をはじめ、誰もが目にしたことがあるイメージを生み出し、国際的にも大きな影響力をもつ北斎の表現に没入する展示は、どのようにかたちになったのだろうか。これまでにもイマーシブ展示の演出を手がけてきた猪口は、「冨嶽三十六景」の「旅」の要素に着目した。

「シアター型のひとつの部屋で大きく見せるイマーシブ展示はこれまでよくやってきましたが、そうではなく、自分の足で回遊するようなコンテンツにしたいというプランが最初に生まれました。そのうえで、どのようにコンテンツを割り振っていくかを考え、ソニーPCLさんなどの技術的な提案と組み合わせて演出を考えました」。

展示のプロローグは「葛飾北斎の多面性」をテーマにしたパネル展示だ。90歳で絶筆するまでに3万点を超える作品を手がけた北斎の、浮世絵師としての側面に留まらないマルチな才能を読み応えのあるパネル展示で紹介する。

「《神奈川沖浪裏》の絵はみんな知っていますが、北斎という人物のことは意外と知らないことも多いと思います。まず『冨嶽三十六景』は、当時旅行ブームが起こっていたという背景があって、そうした世の中の動向を見て北斎が企画したそうなので、マーケターとしての凄さがあったんですね。そして絵を描くだけではなく、刷り師や彫り師をディレクションするアートディレクターとしての役割を担い、さらには平面だけではなくアイテムのプロダクトデザインまでを行っていた。孤高の絵師のイメージがありながらも、多面性をもった人物であることを知っていただいてから、イマーシブ展示に入っていっていただきたいと考えました」。

映像だけでなはない演出

そして「光の部屋」へ。北斎が生きた時代の光をテーマにしたインスタレーションから始まる。ロウソクのように揺らめく光のオブジェと、和紙繊維の一本一本や摺の微細な凹凸情報まで再現するアルステクネ社の特許技術DTIP(三次元質感画像処理)によりデジタル化されたおよそ20億画素にも及ぶ、超高精細イメージデータを組み合わせ、ものとしての「冨嶽三十六景」を当時の人がしたのと同じような鑑賞体験を可能にする。イマーシブ展示といっても、デジタル表現だけではなく部屋ごとに異なる体験ができるように演出した。

「映像だけではないフィジカルな体験を入れたいと考え、竹あかりのアーティストとコラボレーションしました。江戸時代の人々は、いまの美術館のようなフラットな光ではなく、揺らめく光のなかで浮世絵を見ていたはずなので、そうした光の表現で浮世絵の凹凸感が浮かび上がって見えるようなインスタレーションをつくりました」。

続く「大地の部屋」では、絵にあわせて床の振動を足元で体験できる、床型のハプティクスデバイスを用いた体験型コンテンツが待っている。壁三面と床面に映し出される「冨嶽三十六景」の富士と、そこから広がる美しい自然と様々な季節の景色の中を歩き、北斎が描いた世界を自分の足で踏み締めて味わうことができる。

「絵から北斎が伝えようとしたことを読み取り、使える技術とどう組み合わせられるかを考えて振り分けていきました。プロローグで情報をインプットしたら、それ以降はノンバーバルな展示にして、インバウンドのお客さんにもお子さんにも楽しんでいただけることを目指しました。映像をCGで手がけるときも、『大地の部屋』の次に『風の部屋』があるのですが、ここでは北斎が風などの目に見えない自然現象を『冨嶽三十六景』で描いているので、それをそのまま体験できるような演出としてソニーさんの『風ハプティクス技術』を用いました」。

北斎の傑出した抽象化技術をCGで再現

イマーシブ展示として、北斎の絵にCGで動きをつける際に大原則として注意した点があるという。

「北斎の絵はすごく抽象化されています。描き込んで写実表現をするのではなく、漫画チックともいえるような、いまのグラフィックにも通ずるような抽象化した表現によって、写実的に描かれた波以上にリアルな波に見せてくれる。つまり、見た人それぞれがイメージを膨らませられる余白をもたせているわけです。そうした絵をそのままCGにして動かしたとしても北斎の絵には敵いませんから、例えば北斎の波を見て感じた波を、僕らの頭のなかに生まれた波を表現するアプローチでCGを手がけました。印象を再現するような方向性です」。

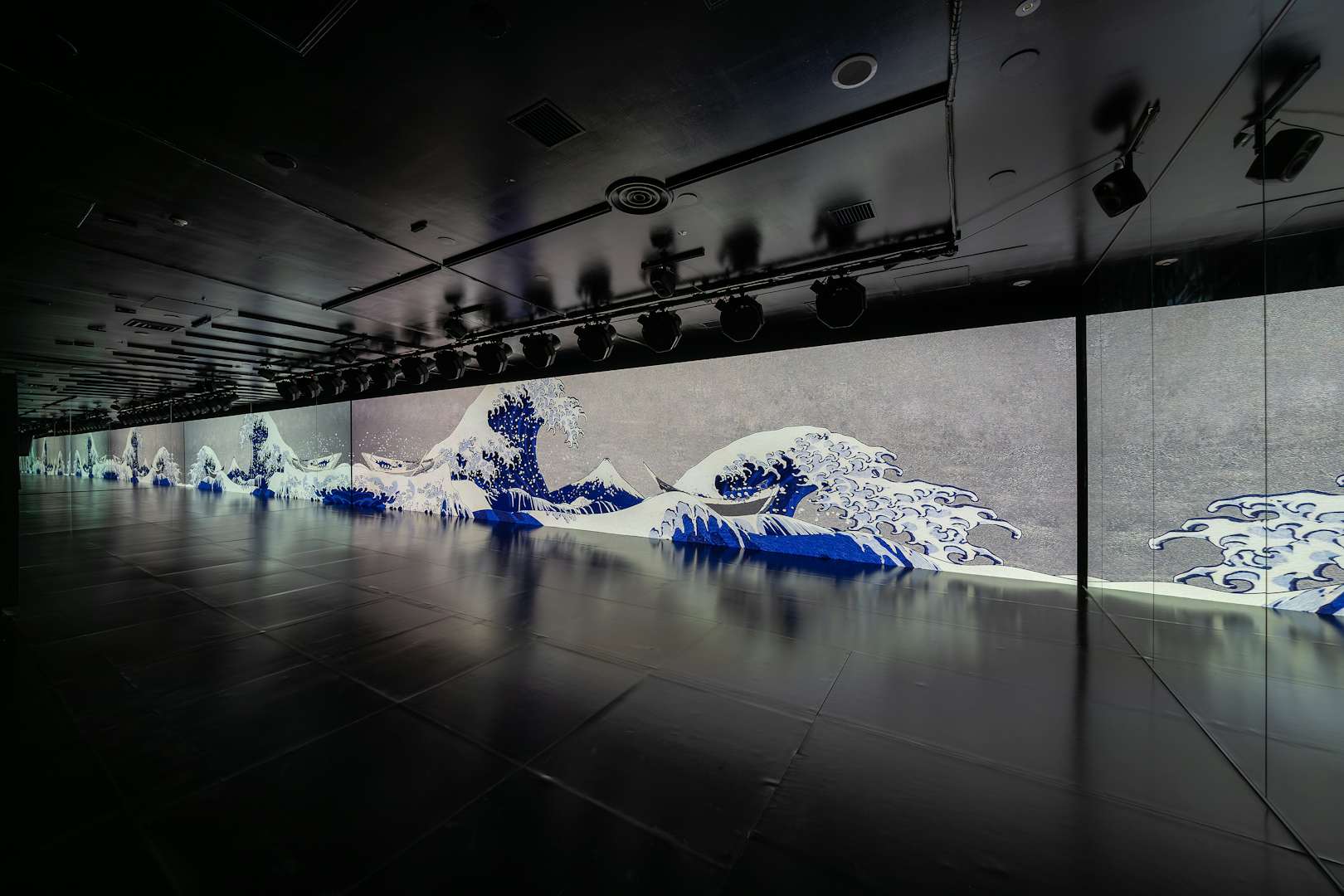

『風の部屋』を抜け、展示のハイライトが『北斎の部屋』だ。イマーシブな展示として床の振動と風のハプティクス技術を採用。ソニーの高精細LEDディスプレイ「Crystal LED」とアルステクネ社の超高精細イメージデータ、さらには立体音響を組み合わせたハイクオリティな装置により、現在の渋谷の街の景色から始まる映像空間をまさに五感で体験することが可能となっている。

「北斎は実際に『冨嶽三十六景』のなかで渋谷周辺の景色を描いています。そのことを伝えたかったので、現在の渋谷の風景から始まる映像にして、北斎が見たであろう富士山と同じものを僕たちがいま見ていて、時空を超えてつながっていることを表現しようと考えました。波に関しても、ただ北斎の絵を動かしても表現の幅は広がらないので、印象を映像にするという意味も含めて再解釈からかたちにしました」。

「北斎の部屋」体験後に見える絵の世界

没入できる空間とするために、展示室の壁面を最大限に使って映像をプロジェクション。渋谷の映像から始まり、職人たちを描いた北斎の絵などが続き、波打つ海の映像や《神奈川沖浪裏》が目くるめく展開する圧巻の没入体験を終えると、エピローグの部屋には、DTIP(三次元質感画像処理)技術により制作された、原作品所蔵元の山梨県立博物館認定のマスターレプリカ(所蔵元の認定する展示用複製作品)の数々が展示されている。

「『北斎の部屋』で波の中に入る体験をすると、その前とは絵の印象が変わって見えるのではないかと思うんです。写真だけでどこかの観光地の景色を見るのと、実際にそこに行ったことがあってその観光地の写真を見るのとでは、解像度が変わってきますよね。そういう体験が生まれると考え、『北斎の部屋』のあとにマスターレプリカを展示しました」。

エピローグを抜けると、期間ごとに現代作家がそれぞれに北斎を解釈した展示が行われる。COIN PARKING DELIVERY、ファンタジスタ歌麿呂、GOMAと展示が続く。

「とくに作家さんには具体的なリクエストはせず、自由に解釈してつくってほしいとお願いしました。その前の部屋でも僕らの解釈や印象からコンテンツをつくったので、やはり同じように色々な人の解釈が入ることで、表現に幅をもたせることができると考えました。実際に北斎の影響力はいまもすごく強いと思うので、その影響力がどのような表現を生み出しているのかを感じていただける展示になっています」。

「ANOTHER STORY」の第一弾として葛飾北斎の表現が選ばれ、圧巻のイマーシブ展示が完成した。非言語で楽しめる展示なので、国内各地はもちろんのこと、海外にも展開して多くの人々を魅了することになるはずだ。今後も日本らしいコンテンツを新たに生み出す計画を進めているという。まずは「HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO」に足を運び、実際に展示に没入し、ここから始まる新たなコンテンツへの期待を高めてほしい。