「DOMANI・明日展」、25年の歴史を振り返る。淡々と続けてきたことの重要性

1998年からスタートした「DOMANI・明日展」は、2022年11月から2023年1月に開催された25回目の展覧会「DOMANI・明日展 2022–23」をもって、その歴史にピリオドを打った。若手芸術家らの海外研修を支援する文化庁による「新進芸術家海外研修制度(通称:在研)」の成果発表の機会として生まれた「DOMANI・明日展」とはなんだったのか、そして在研や若手アーティストの支援はこれからどのように進むべきか?2015年度より今年度まで(18〜25回)の「DOMANI・明日展」のキュレーションを務めた文化庁芸術文化調査官・林洋子にその歴史や、今後について話を聞いた。

アートシーンが激変した25年

──「DOMANI・明日展」(以下、DOMANI展)が先日の展覧会をもって終了する話を聞き、とても驚きました。 先日まで開催されていた「DOMANI・明日展 2022–23」は大成功だったと聞いています。

林洋子(以下、林) 「DOMANI・明日展 2022–23」は約2万3000人と、過去25回のなかでもっとも観客数に恵まれた回でした。とくに、若い方々の来場者が多かったのが嬉しかったですね。ですが、DOMANI展は残念ながら今回が最終回となります。その理由は、端的に言えばDOMANI展はスタートした1998年の予算構成のままで、いまの時代にあわなくなっていたことが大きいです。

もともと、DOMANI展は在研の制度を利用して海外研修に行ったアーティストの成果発表の場です。在研とは、正式名称を「新進芸術家海外研修制度(通称:在研)」という、文部省が1967年に開始した(翌年から文化庁)、半世紀以上の歴史のある海外研修制度です。制度がスタートした当時、この制度を利用するアーティストは公募団体や大学の研究室に所属する作家が中心で、帰国後は公募団体の幹部や美術系大学の教員となっていく方が目立った。キャリアアップという、だれからもよくわかるかたちで「国税で海外に渡った成果」を出せていました。

けれども、90年代以降、組織に属さないフリーランスのアーティストも在研に採択されるようになる。となると、キャリアアップ以外で、アーティストに成果を可視化してもらう「場」が求められるようになった。ということでスタートしたのがDOMANI展です。当初は安田火災東郷青児美術館(現:SOMPO美術館)に協力いただいて展覧会を開催、そして2008年より新設された国立新美術館に場所を移して現在に至ります。90年代半ば当時、若手アーティストが作品を発表できる定期的な展覧会は、水戸芸術館の水戸アニュアル、原美術館のハラアニュアルくらいしかなかったんですよ。東京都現代美術館(1995年開館)のMOTアニュアルは1999年から、森美術館(2003年)の六本木クロッシングも2004年からですし。

そして、21世紀に入って、アーティストたちを取り巻く環境はドラスティックに変わっていった。まず、現代美術展示を行う場所が各地の芸術祭や美術館など圧倒的に増えた。在研に内定したアーティストも、出発前から、帰国後に美術館での個展開催や芸術祭への出品が決まっていることも珍しくなくなってくる。圧倒的に現代美術の環境は変わり、アーティストたちは発表する場を自由に自分たちで選択できるようになったんです。ゆえにほかの芸術祭や展覧会とバッティングする機会が増えてきた。先にお話をいただいた展覧会に集中したいという理由で辞退する人もいれば、快諾しても全国各地の芸術祭に重複して参加していてDOMANI展に集中できない方もあったり。このような状況のなか、DOMANI展は、2023年で幕を閉じることとなりました。けれど、むしろ現代美術を取り巻く環境が成熟したと喜ぶべきかもしれませんね。

──その変化のなかで、年に1回、定期的に開催していたというのはとても有意義です。そして、林さんが着任した2015年からは、インスタレーションも増えた印象です。

林 毎年、同じ担当者が現代美術のアニュアル展を続けているというのは、じつはDOMANI展以外ほとんどないのかもしれません。私の前職の東京都現代美術館のMOTアニュアルや、高松市美術館の高松コンテンポラリーアート・アニュアルでも、担当学芸員は毎回かわるものです。数年に一度の担当だから、自然とできあがるものは、学芸員も作家も気合の入ったエッジがきいたもの、濃度の高い仕上がりになる。

ですが、DOMANI展に関しては、アーティストの分野や研修先などに多様性を確保することが最優先。強いテーマを設定してしまうと、近年の在研経験者から作家を組み切れない可能性が生じるため、なんらかの取っ掛かりがあるような、ゆるいテーマにする必要がありました。とにかく、在研の「アフター・プログラム」として、アーティストに「出たい」と思ってもらえるような展覧会、「次のステージ」につながる機会となる展覧会にしようと、工夫を重ねてきました。

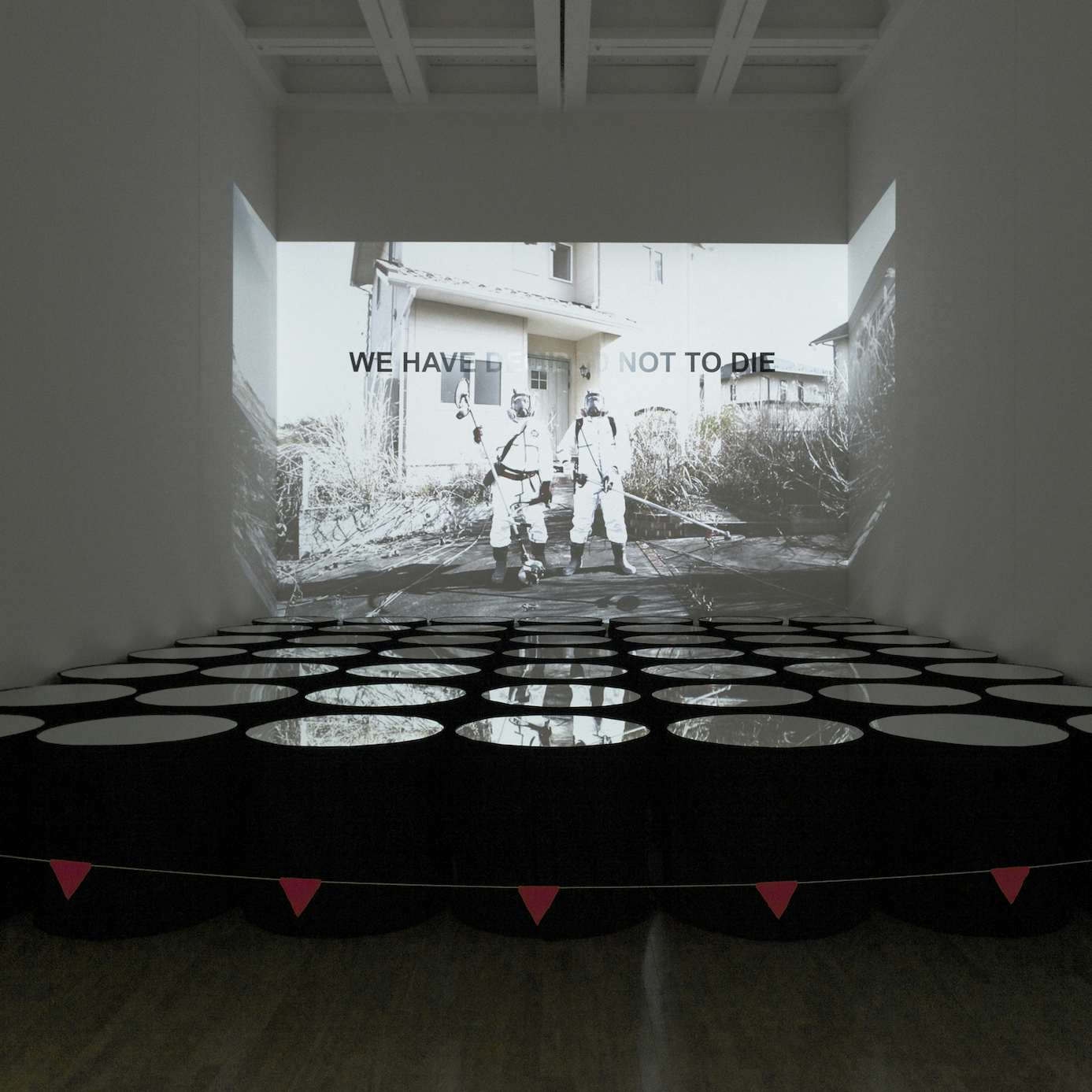

インスタレーションが増えたのは、芸術祭の影響が大きいですね。国立新美術館の8メートルの天井高を生かした展示をやりたいという作家が増えてきた。また、2015年の第18回に参加した田村友一郎《六本木心中》は、会場の六本木をモチーフにしたり、2016年の第19回に参加した池内晶子《Knoted Thread》も方位磁針で東西南北を図ってつくっていたし、六本木という「場所性」も考慮にいれる作家も出てくるようになったのも興味深いです。

東日本大震災を経て、作家の海外経験へのモチベーションもかわった気がします。2011年当時、デビュー直前、あるいは直後のアーティストは作品をつくる場所、発表する場所の確保、ひいては制作への気力が揺らいでしまって。それで、2010年代半ばに在研に応募して、海外拠点で自らのリスタートを図った作家が層となってでてきた。そして、そうした世代たち、加藤翼や川久保ジョイらが2010年代後半に日本で作品を発表するようになる。第20回展前後からのDOMANI展の飛躍はそうしたパワーに支えられてきました。

その頃から、DOMANI展オープニングにコレクターが来て作品を買ってくださったり、芸術祭のディレクターやキュレータ―が出品作家の品定めに来るようにもなった。展覧会にエッジを立たせず、なによりも作家そのものに光をあてる控えめなキュレーションに徹したのがよかったのかもしれません。

「展覧会じまい」とこれから

──初回から25回までのDOMANI展をまとめた記録集を拝見していると、展覧会そのものを「薄味」で通すことで、その時々の現代アートシーンがくっきりと見えるように思います。

林 DOMANI展は正直なところ、予算的・体制的な問題を多く抱えてきました。国の催しは国の施設でという理由で、東郷青児美術館から国立新美術館に会場を移しましたが、予算組が大きく変わらないまま。当初は既存の作品を借用して展示するという発想が、天井高8メートル、2000平米の会場で空間に合わせて新作を発表したいという作家が増えたのも自然なことでした。そのなかで制作費やアーティストフィー的なものも工夫する必要はあるし、そしてアーティストはやりたいことがどんどん増えていく。我々は可能な限りそうした希望を叶えたいものの……。という状況をなんとかだましだましやってきましたが、4〜5年前からこの状態では長くは続けていられないと感じていました。

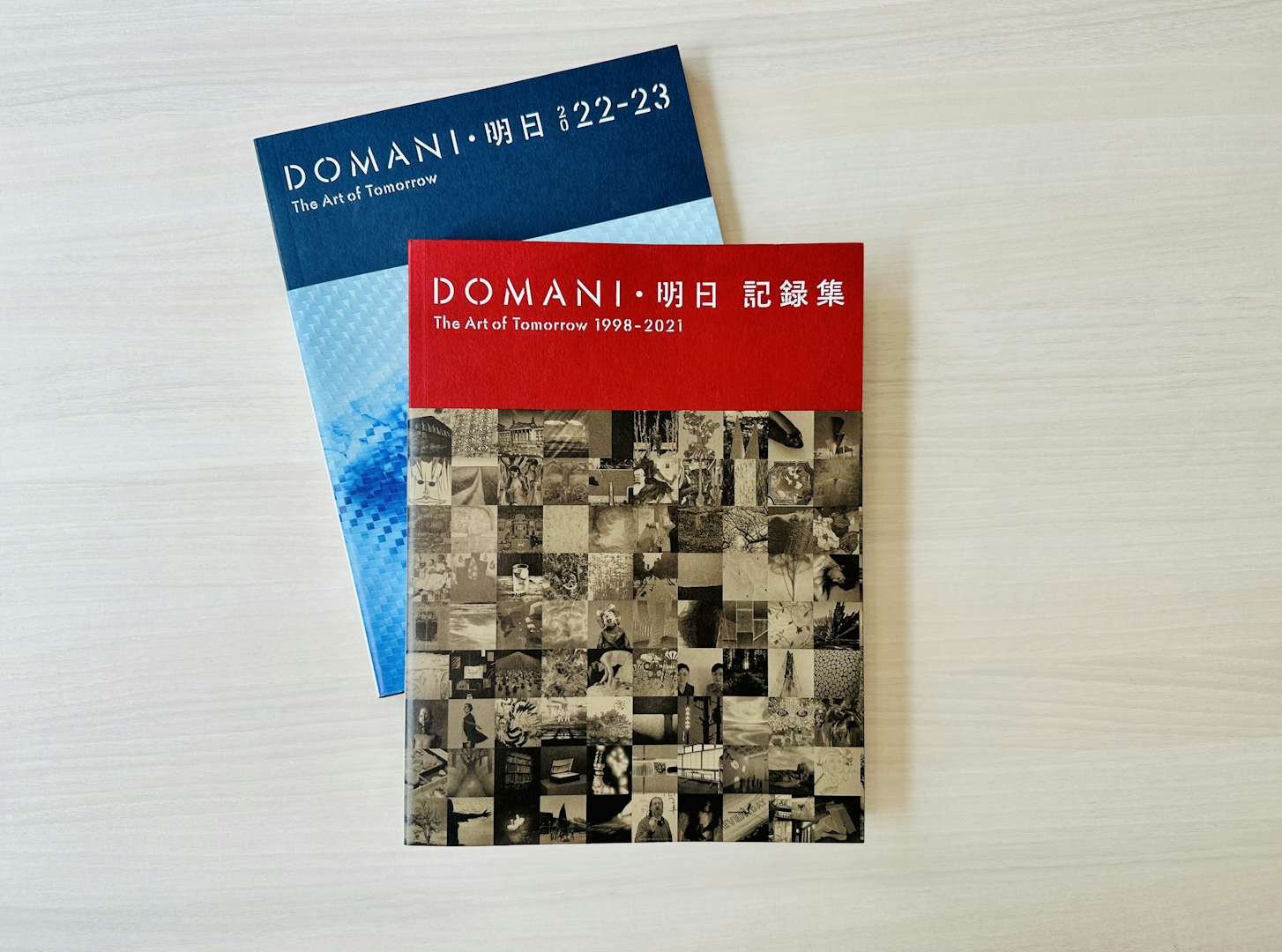

そんななか、2020年春に新型コロナウイルスがやってきた。DOMANI展のチームは、専従者がいないコレクティブの状態。オンライン展(DOMANI・明日展 plus online 2020: 〈前夜〉を生きる)の開催を急遽決めたいっぽうで、1998年から2021年まで(追って2022-23の補遺版を作成)の参加作家や在研のデータなどを集めた記録集をつくることにしました。この記録集ができたことで、在研でどの作家がどの地域に行ったか、DOMANI展ではどのような作品を発表したかなどのデータを一元化し、次世代に見てもらう機会をつくった。開催が20回を越えたころから、いつかアーカイブ集を作成したいと意識し始めましたが、アニュアルで展覧会をつくっていると、まとまった時間が取れない。結果的に、このアーカイブ集は作家だけでなく、次世代の学芸員やキュレーターに活用いただけるダイレクトリーになったようです。

それにしても、25年という月日については絶妙なタイミングだったと実感しています。というのは、ほとんどの関係者に連絡がついたから。25年って、当時中堅どころだった人がなんとか現役で活動されている。これが30年だったら、退職、引退、死没などで連絡がつかない方が増えたことでしょう。そんなことも考えると、やはりこのタイミングで記録集をつくれたことはとてもよかったと思っています。

──DOMANI展が開催されない来年度以降、作家たちの受け皿はどの様になっていくのでしょうか?

林 DOMANI展は終わってしまいますが、全国各地で芸術祭が開催されますし、現代美術の展覧会を行う美術館も増えています。ポーラ美術振興財団のように、在外研修と展覧会をセットで行う民間財団も出てきましたし、それぞれのところでアーティストの活躍の場は確保されると確信しています。若い学芸員・キュレーターのみなさんには、ぜひこのアーカイブ集(*)を今後の企画時の参考書にしていただきたいです。

そして、DOMANI展の母体とも言える「在研」はもちろん、続きます。2020年、第22回の「DOMANI・明日展(DOMANI・明日展 2020)」はテーマを「傷ついた風景の向こうに」として、「日本博2020」に参画する特別版で開催し、若林奮さん、石内都さんなどのビッグネームな作家の作品も展示しました。亡き若林さんは73年に在研でパリに一年間いらしたのですが、その間、彫刻の実作はほぼなかった。けれども、紙のマケットや日記、収集品など、その後の制作の、一生の財産になるようなものを蓄積して日本に戻ってこられた。だからこそ、そうした在研のあり方を次世代に見せたかった。彫刻家は、写真やインスタレーションの作家とは異なり、制作環境を一時的にかえることで本格的な制作がとまってしまうことがある。でも、在研で一生に資する時間を持ってほしい、そうした送り出す側の想いをこめた展示でした。

──アーティストが海外で刺激を受け、その刺激を受けて制作された作品を私達は見ることができる。非常に豊かな制度だと感じています。

林 けれども、在研も大きな岐路に立たされています。最初の1967年は各分野1名から、コロナ禍前はコンスタントに美術で20名以上を送り出せていた。予算は令和4年度より半減して、10名のラインを確保するのが精一杯。いっぽうで、アーティストに内向的な傾向が強まり、海外での長期滞在を指向しなくなっており、応募者の質量低下も大きな課題です。予算が減ると、当然、採択者減となり、限られた数の作家が派遣される、エリート的な制度に逆戻りするのは不本意です。在研は作家だけでなく、保存修復関係者、インストーラーや評論家など、様々なジャンルの人が利用できる制度へと広がってきました。この予算減は、多彩な「芽吹き」の可能性を放棄することにつながりかねません。半世紀も継続してOB・OGも多いのだから、組織化してファンドレイズできないのか、といった声も役所の中で聞こえ、今後、予算が大きく回復することは望めないでしょう。ですから、在研自体の「自走」「自立」の可能性も模索する必要はあると感じています。こちらについては在研経験者や今後の志望世代の、大いなる議論を期待したいところです。

近年、芸術選奨を受けられた小沢剛さん、栗林隆さんや宮永愛子さんなど、在研出身者の活躍が顕著です。半世紀の歴史ある制度で、経験者が次世代の審査員に戻ってくるというサイクルも確立されて久しいです。国の予算だけでなく、在研を利用した作家、さらには民間企業や財団と連携しながら、この制度をともに支えていく、そんな雰囲気が醸成できるといいなと願っています。わたしはこの春で、文化庁のこのポストを離れますが、また違った「岸辺」から、作家の支援を続けていきたいと思っています。

*──DOMANI・明日展ウェブサイトはアーカイブサイトとしてリニューアル・継続公開される。本記事でふれた『DOMANI・明日 記録集』も全ページ(2023年発行の補遺版含む)を公開している