アートを「接ぎ木」する。ベルトラン・ラヴィエがエスパス ルイ・ヴィトン東京で見せる「Medley」とは?

1980〜90年代以降、アプロプリエーション(流用)を用いた作品で美術界に大きな影響力を与えてきたフランス人アーティスト、ベルトラン・ラヴィエ。その代表的な作品が並ぶ個展「Medley」が現在、東京・表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京で開催されている(11月4日まで)。この個展のために来日した本人に、近現代美術・美術批評を専門とする島田浩太朗が話を聞いた。

フランスのパリとエニェ=ル=デュックを拠点に世界的に活躍するフランス人アーティスト、ベルトラン・ラヴィエは、20世紀美術が生み出したレディ・メイド、ポップアート、ヌーヴォー・レアリスムの手法を融合したスタイルで広く知られ、1980〜90年代以降、とりわけアプロプリエーション(流用)を用いた作品で大きな影響力を持つようになる。2012年にはポンピドゥー・センターで大々的な回顧展が開催されるなど、世界各地を忙しく飛びまわるラヴィエに、今回「Medley」展(エスパス ルイ・ヴィトン東京)のために来日した際に話を聞いた。

「本展タイトル『Medley』は、例えば音楽において作曲時には一緒に演奏されることを想定していなかった楽曲群がひとつながりのメドレーを構成するように、制作時には一緒に展示することを想定していなかった作品を集めて、ひとつのまとまりのある展覧会となるように意味を込めました。展示作品7点についても、フォンダシオン ルイ・ヴィトンの所蔵作品で構成したため、まるでフィギュアスケートの上演プログラムのように、それらを必ず入れなければならない要素として展示構成を考えました」。

パリで五月革命が起きた1968年、園芸を学ぶために地方からパリに出たラヴィエは、当時通っていた国立ヴェルサイユ高等園芸学校へ向かう途中のボナパルト通りのギャラリー・ダニエル・タンプロンで、ジョセフ・コスースやデニス・オッペンハイムの作品など、生き生きとした現代美術の最新動向に触れつつ、独学で美術を学ぶ。やがて美術評論家ピエール・レスタニに作品を見せたり、キュレーターのカトリーヌ・ミエに見出されたりしながら、世界的に活躍を見せるようになる。

「子供の頃、家に飾られていた絵画が好きでした。当時、たしか4歳だったと思いますが、そこに描かれているものが一筆で描かれていることに魅了され、1年間くらい、そのことについて興味を抱いていた時期があります。しかし、その後、絵画を14年間くらい忘れます。1968年、園芸を学ぶためにパリに出ますが、その通学途中にあったギャラリーの前を通るようになり、ようやく(幼年期に覚醒しかけていた)芸術的な精神が戻ってきたと言えると思います。とは言っても、当時の私はそれが最先端の現代美術であるということはまだ理解していませんでした。また当時、私はほとんど美術館には行きませんでした。美術館に行くようになったのはかなり後になってからです」。

「かつてアンドレ・マルローは次のように言いました。『マラルメからヴィヨンには行くけれども、ヴィヨンからマラルメには行かない』。どういう意味かというと、マラルメは19世紀の作家であるのに対し、ヴィヨンは15世紀の作家です。つまり、人は自分の時代から遡ることはしても、時間軸に沿って15世紀から19世紀に行こうとはしない、ということです。私も同じです。自分が生きている同時代のアートに興味を持った後、時代を遡るようにして、ルーヴル美術館などにも行くようになりました」。

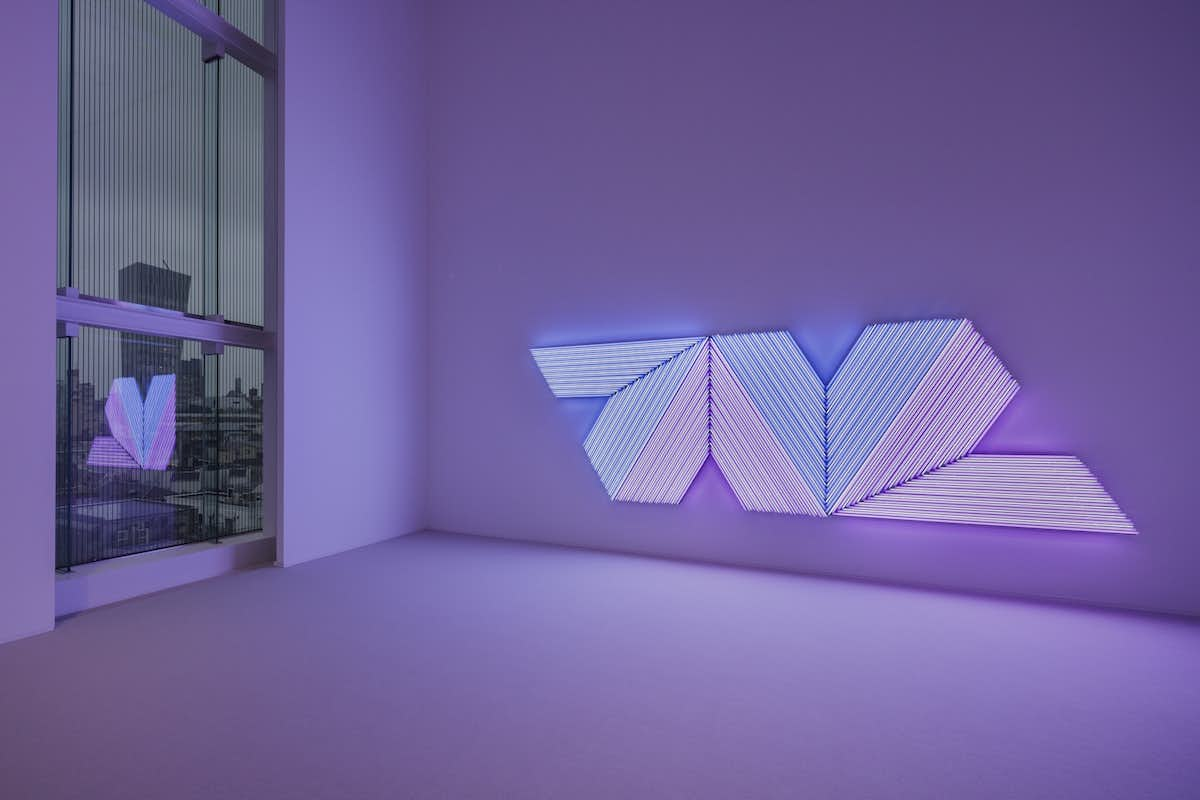

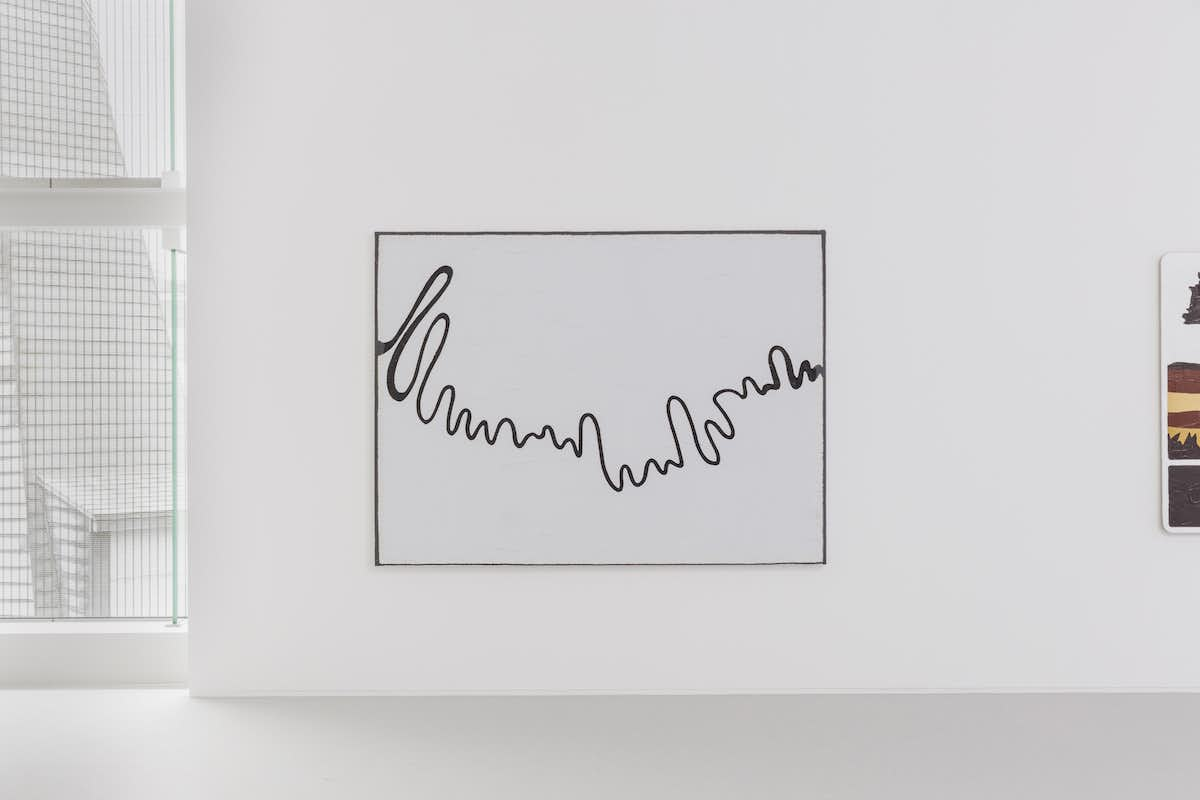

フランク・ステラの作品を消費社会の象徴でもある色付けされたネオンライトで再現する。ミッキー・マウスのコミックで想像上の美術館に展示してあった作品を拡大プリントし、その複製の上に実際の絵具を配置することでフィクションを現実化する。イケアで買ってきたモンドリアン風のカーテンをキャンバスのように木枠に張り、その装飾的モチーフに絵の具を塗ることで装飾的モチーフを絵画化する。19世紀アフリカで制作されていた彫刻を購入し、ブロンズで鋳造し、ニッケルを施すことで西洋彫刻のように扱う。1957年の世界万博の際に建立された、原子をモデルに科学の未来を信じて制作されたモニュメントの破片に「ファン・ゴッホ風」タッチで絵の具をのせることで絵画化/彫刻化する。台座に見立てた冷蔵庫の上にダリの官能的なカウチの複製をのせることで状況的彫刻をつくる。

ラヴィエは、常にハイ・カルチャーとロー・カルチャー、フィクションとリアルなど、二つの対照的な要素をシンプルな操作や親密な手仕事によって重ね合わせることで既存のオブジェクトを別の次元に昇華/還元させ、いままでにないものをつくりだす。

「《Paysages Aixois(エクスの風景)》(2014)は普通ではない絵画です。これはサント・ヴィクトワール山近くの本物の道路標識です」。

「フランス、イタリア、ドイツでは、歴史的な建物や風景を描いた標識を多く目にします。これはグラフィックデザイナーたちがサント・ヴィクトワール山を解釈して道路標識をつくったものです。この絵具の下には本物の道路標識があります。看板で用いられている色は伝統的な絵画の色ではありません。この作品で重要なのは、本物の道路標識の上に塗っているということです。これをキャンバス地の上に塗っただけでは、このような力のある作品にはならなかったと思います。そして、それは絵具の力でもあります。絵具を用いることで、より詩的なコミュニケーションに変わります。これはじつは複雑なものとも言えます。というのも、この作品はまずグラフィストがセザンヌの絵を思って看板を制作し、その看板をもう一度、再絵画化したイマージュとなるからです。すなわち複数のイマージュのイマージュと言えるでしょう」。

ラヴィエは自作について語るとき、「接ぎ木」という言葉を好んで用いる。遺伝的に異なる2種以上の植物を人為的な切断面で接合し新たな1つの個体をつくりだすその行為は、時代とともに改良されつつも古代から伝統的に継承されてきた営みでもある。それは「アプロプリエーション(流用)」「ハイブリディティ(異種混交)」「ミミクリー(擬態)」といった常套句を巧妙に言い換えるだけでなく、その行為の解釈に新たな広がりと重層性を与える。

「例えば服やかばんのショップが(物や情報が行き来する場という意味で)『サーバー』となるように、アートは私にとって『サーバー』のようなもの」と語るラヴィエは、「開かれた世界の暗号を解く」ように、絵画や彫刻といったオブジェクトを「詩的でバランスのとれた形式」で考えることを、ユーモアを交えて軽やかに提示する。今日、私たちがアクセス可能な様々な領域を横断可能にするために。