アートは決して都市の「飾り」ではない。清水敏男と中村康浩が語る、東京ミッドタウンのパブリックアート

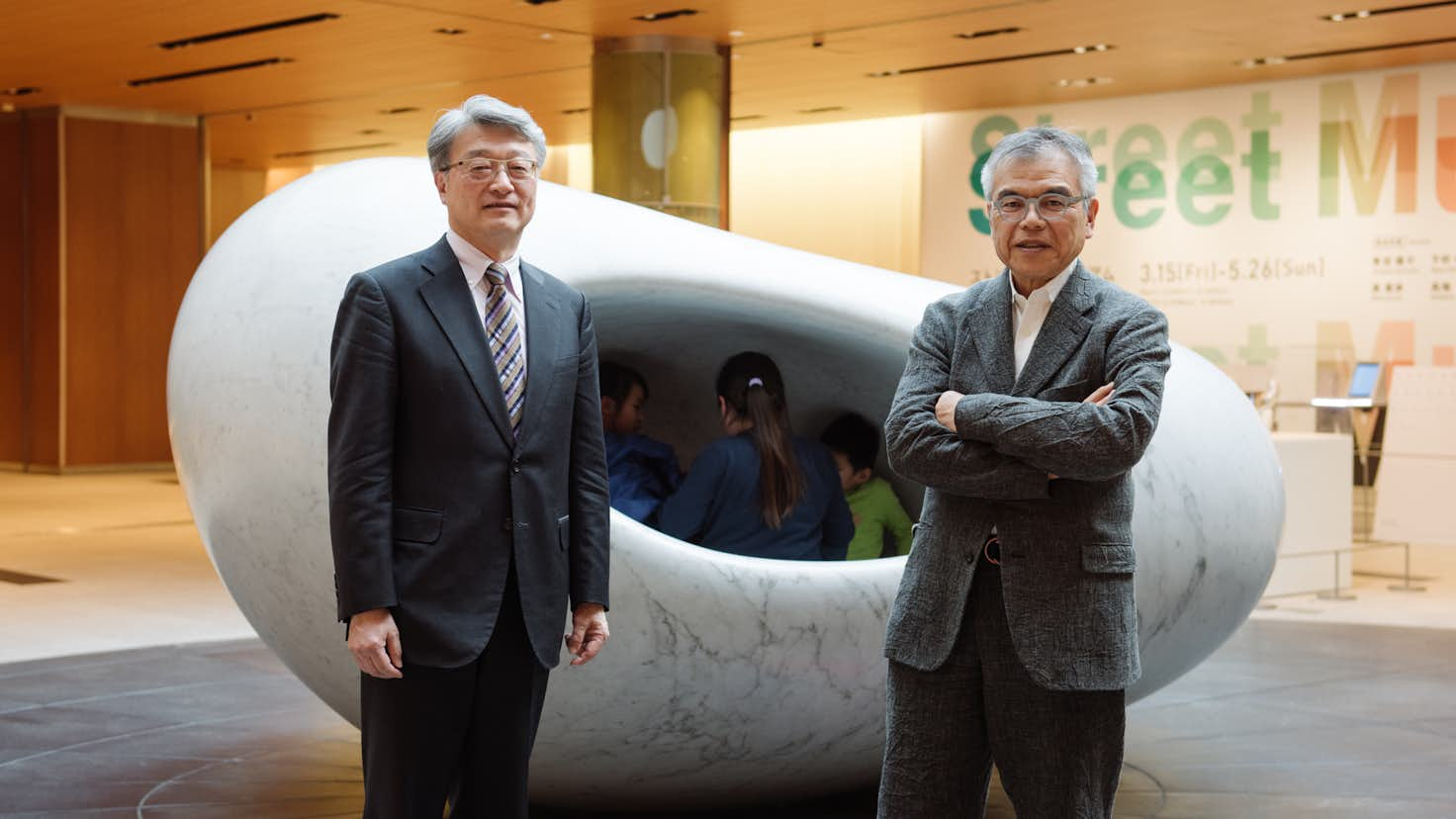

デザインとアートを通して、日本の新たな価値や感性を世界へと発信してきた東京ミッドタウン。ここには、清水敏男とジャン=ユベール・マルタンが世界で活躍するアーティストを選定、プロデュースしたパブリックアート作品が19点展示されている。そして今年3月29日、ここに、パブリックアート恒久設置コンペ「The Best of the Best TMA Art Awards」によって選ばれた石山和広の作品が20点目の作品として新たに加わる。東京ミッドタウンにとってパブリックアートが持つ意味とは。そして、都市とアートの関係性とは? 国内外で多岐にわたってアートワークをプロデュースしてきた清水敏男と、東京ミッドタウンマネジメント株式会社 代表取締役社長の中村康浩がそれぞれの思いを語る。

「アート優先」で設計された東京ミッドタウン

──2007年3月にオープンした東京ミッドタウンは、いまや六本木のランドマークのひとつとして幅広い人々に親しまれています。東京ミッドタウンはどのような理由でオープンし、そのなかでのアートの位置づけはどのようなものだったのでしょうか?

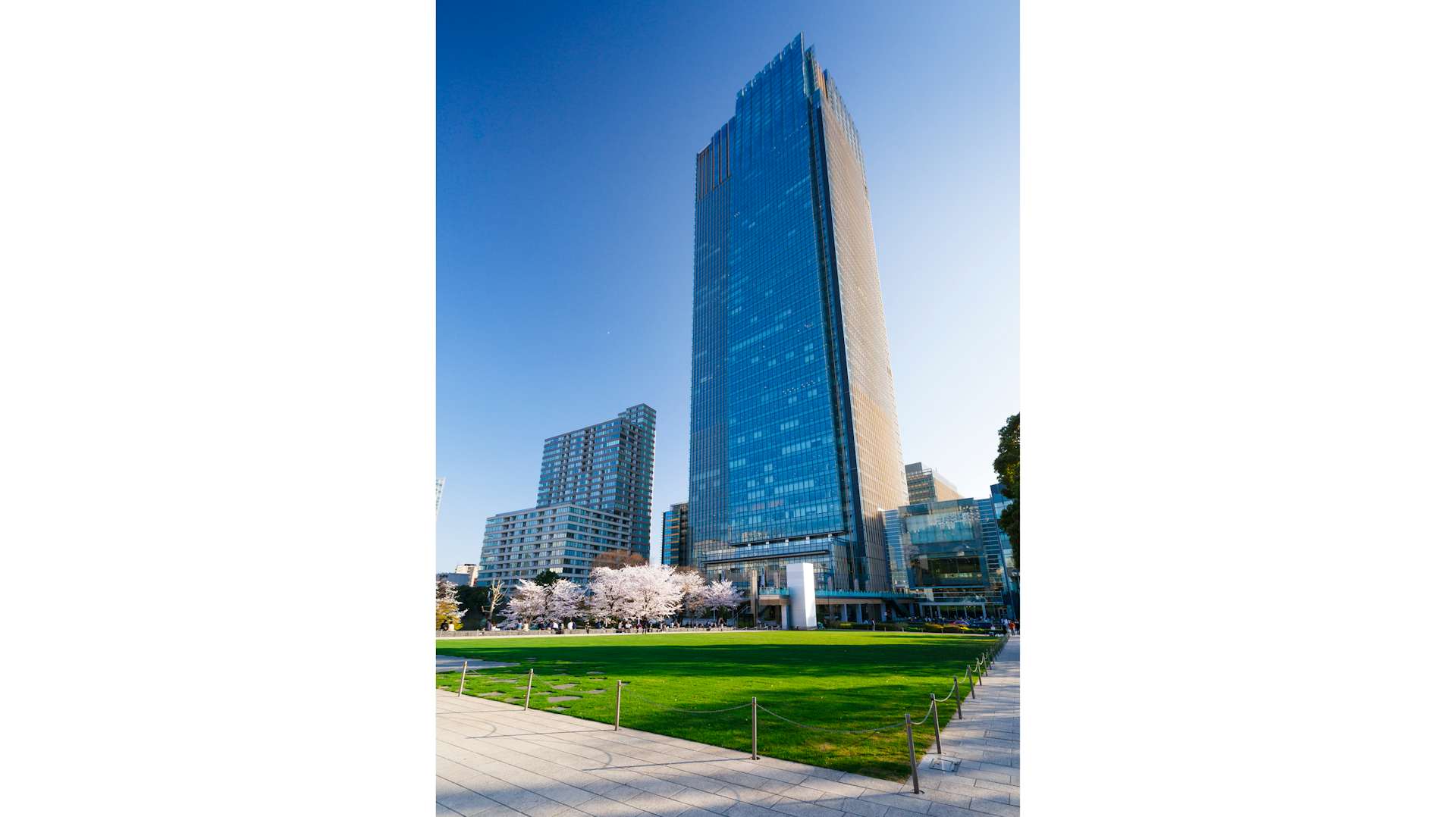

中村康浩 東京ミッドタウンのある場所にはもともと防衛庁があって、そのさらに前は陸軍駐屯地、萩藩毛利家の下屋敷と、過去400年間にわたって一般の人が足を踏み入れることのできない土地でした。長年パブリックに解放された歴史も文化もない地域の再開発として、東京ミッドタウンは始まりました。

そのときに立てられたコンセプトのひとつが「デザイン&アート」。土地に根ざした開かれた歴史も文化もなかったからこそ、アートの力でそれを新しくつくっていこうという構想が生まれ、その中でパブリックアートディレクターの清水敏男さんに関わっていただくことになりました。

清水敏男 コンペプランが発表された際、ジャン=ユベール・マルタン(ポンピドゥー・センター元館長)がアーティストとのコミッションワークを数多く行っていたので、経験豊富な彼とともに提案することにしました。結果、パブリックアートディレクターとして、この再開発に関わることになりました。

パブリックアートについては、2人だけですべてを決めるのではなく、マスターアーキテクトを担当したアメリカの建築設計事務所のSOM、コアアーキテクトを務めた日建設計、商業棟をデザインしたCommunication Artsと隈研吾建築都市設計事務所、ランドスケープデザインを担当したEDAW(現AECOM)など、複数のチームに対して、私たちアートディレクションチームから様々な提案を投げ掛けて、その都度ディスカッションしながら揉んでいくという作業になりました。

とくにSOMはアートに対して寛容で、なにか提案をすると「じゃあアート優先で」とデザインを変更してくれたり、ランドスケープのEDAWも「それなら丘の形を変えよう」と逆提案してくれたり、全体的にとても柔らかい発想で作業を進めることができたのが印象的でしたね。

──とても良い雰囲気でプロジェクトを進められたのですね。

清水 そうですね。あと、再開発にアートを取り入れる場合、アートは最後の「飾り」になってしまうことがほとんどです。でも東京ミッドタウンの場合、コンセプトありきで設計段階からアートディレクターとつくり込んでいくという姿勢があり、そうした協働の形態はとても珍しいものでした。

──どのくらいの期間をかけてプロジェクトを進行されたのでしょうか?

中村 2001年にスタートして、2007年のグランドオープンまでに6年かかりました。清水さんには2004年から参加していただいたのですが、それというのも、ディベロッパーだった三井不動産の当時の社長がアートへの強い想いを持っていたからでした。

清水 それはとても大きかったですね。経営のトップがまずアートのことを考えて意志決定してくださったので、私たちとしてはディレクションに集中することができました。

アートが土地の歴史をつくる

──設置作品はどのような判断で決定されたのでしょうか?

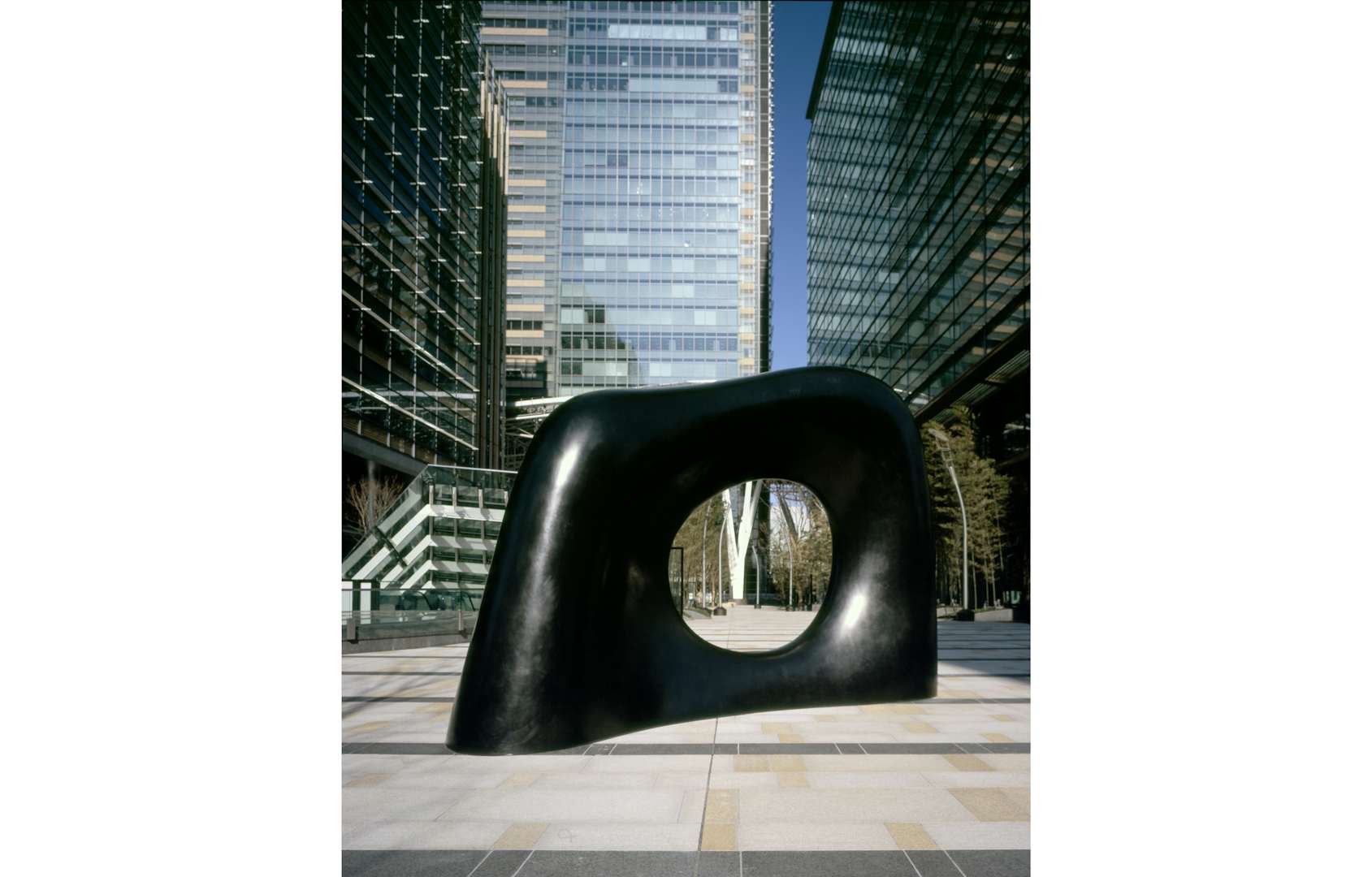

清水 東京ミッドタウンの全体のヴィジョンに基づき、「ハイブリッド・ガーデン」というコンセプトをたてました。様々な文化的な出自を持つアーティストたちの作品が混合した「新しい日本庭園」をつくるというイメージを持っていました。

そのため国内外で幅広い調査を行い、アーティストたちとも直接会ってコンセプトを提案し、反対にアーティストの側からは作品のプランを提案してもらい、実現できたものもできなかったものもありますが、数多くのディスカッションを積み重ねていきながらプランを固めていきました。

──リサーチ段階から大変な労力をかけられていたのですね。

清水 そうですね。それに、アーティスト、建築家、ゼネコン、施工業者など、これだけ多くの人々が協働するプロジェクトはとても珍しく貴重なものでした。

──実際に設置されたパブリックアートに対する反響はいかがでしたか?

中村 東京ミッドタウンは3月30日で12周年を迎えます。先日とある雑誌で六本木が特集されたんですが、そこで紹介されたデートコースの中で東京ミッドタウンが基点になっていて、「まず安田侃の作品前で待ち合わせしましょう」みたいに紹介されているなど、作品が街のなかに自然と溶け込んでいることを実感しています。

清水 パブリックアートは展覧会の作品と違って、元々どこかにあったものを持ってきているわけではありません。そうではなく、最初からその場所にあって土地の歴史を形成するものです。東京ミッドタウンの土地はもともと歴史的には貧しいところでしたが、アートがまさしくそれを形づくっているんですよね。

中村 歴史と言えば、すぐ近くの赤坂は古い町なのでたくさんの町会があるんですが、ここにはそれがなかったので「東京ミッドタウン町会」をつくって、いま私が町会長を務めています(笑)。まさに「地元」としてこの土地と付き合うことが始まっているわけです。

「ハイブリッド・ガーデン」に加わる新たな作品

──2008年からは「TOKYO MIDTOWN AWARD(TMA)」が行われてきました。アワードの取り組みも開始から10年以上が経ち、過去のアートコンペ受賞者を対象にした「The Best of the Best TMA Art Awards」が実施され、新たに恒久設置される作品が選定されました。まずはその狙いについて教えていただけますか?

中村 2008年から実施してきたアワードも2017年で10回目を数え、このタイミングでひとつの総括をしたいなという想いがありました。それはアートだけではなく、ミッドタウン全体を総括するというなかのひとつで、これまでの10年を振り返ることによって次の10年に繋げようという狙いがあったんです。TOKYO MIDTOWN AWARDでは毎年たくさんのアーティストをバックアップしてきましたが、最近になってようやく世界的に活躍する作家も出てきています。

清水 このコンペはアーティストにとっては「鍛えられる」ものなんです。39歳以下であることが応募条件ですが、その年齢だとパブリックスペースに作品を設置する経験もみな少ないので、耐久性、クオリティ、場所との関係など、単純に「つくること」以外の要素もたくさん考えなければならないんです。

しかしそれら厳しいハードルを乗り越えてきた作家たちから、さらに今回「The Best of the Best」として一人のアーティストを選出しました。グランプリには石山和広さん(2010年受賞者)が選ばれたのですが、これから何十年と作品が設置されることになるので、繰り返し繰り返しディスカッションを重ねてグランプリを決定しました。

──そこで考慮されるべきは、作品の内容だけではないということなんですね。

中村 そうですね。アーティストは表現する思考だけでなく素材に対する深い理解も持っていないといけないということが分かりました。

私も審査員として「The Best of the Best」に立ち会ったのですが、興味深かったのは、審査員の方々がとても熱く議論されていたことでした。今回だけでなくTOKYO MIDTOWN AWARDの審査の際も、みなさんお互いにリスペクトしているからこそだと思いますが、アートの門外漢である私から見るとまるで喧嘩しているみたいで。最初は、これ、まとまるのかなと不安に思ったくらいでした(笑)。様々な議論が本当に白熱していましたね。

──主にどんなポイントで議論が白熱したのでしょうか?

清水 いろいろありましたが、例えばキュレーターとアーティストの視点で意見が分かれたり、「このアーティストが今後どうなるのか」ということを予想する上で、みなさんそれぞれのご経験から見解が全く異なったので、すり合わせを行うのが難しく、しかし面白い議論が行われました。

──最終的に石山さんがグランプリに選ばれた理由はどのようなものでしたか?

清水 それぞれの審査員によって意見は異なりますが、「作品とコンセプトの一致」という点では全員が共通して認識していたと思います。反対に「コンセプトはいいけど作品がいまいち」というケースもありましたが、石山さんの作品はその点で最もバランスよくプランニングされていました。

中村 私などは最初「ただの写真でしょ」くらいに思っていたんですが、実際にできあがった作品を見て圧倒されてしまいました。大きさだけを見ても異様な感覚を覚えましたね。このできあがりのイメージを審査員の先生方は最初から想像して議論されていたのだと思います。さすがですね。

清水 あの作品(《絵画からはなれて[磊](らい)》)は、実際のところ写真というよりもコンピュータグラフィックスなんですね。普通写真を撮ると焦点がどこかしらありますが、この作品はCGなので全てのディティールに焦点が合っています。なので肉眼の体験とはまったく異なるわけです。

さらにコンセプトも優れていました。日本の床の間では山水画と水石と草花を飾るのがひとつの典型ですが、それは家の中に「山の気」を呼び込むための装置でもあります。この作品もそれと同じ発想を持っていて、東京ミッドタウンという「書院」の中に「山の気」を取り込む作品であると考えることもでき、「ハイブリッド・ガーデン」という庭園全体のテーマにもしっかり応答していました。

アートの持つ力

──アートと都市の関係について、お二人はどのような理想を思い描かれていますか?

中村 私はあくまでデベロッパー側の人間ですが、最近になってアートと関わらせていただいている中で、「豊かさ」について考えることが増えています。

いまはもうなくなりましたが、かつて三井不動産が「都市に豊かさと潤いを」というステートメントを掲げていました。その言葉が私は好きで、じつはアートがその「豊かさと潤い」なのではないかなと思っています。デベロッパーとしては都市の豊かさについて常に考えていきながら、街づくりに取り組んでいくことが大切になると考えています。

清水 街は歴史の積み重ねでできていて、例えば街角に古い祠や寺院が残っていることがありますよね。ところが、新しい街にはそれがない。そこでアートやデザインが歴史の積層の代わりとなるのではないかと思っています。

というのも、アートって基本的には「よくわからないもの」ですよね。でもそんなものが人間には必要で、中村さんが仰るように、それは人の心に潤いを与えてくれるものでもあると思います。

最近よく仕事で中国に行くんですが、そこかしこがニュータウンだらけなんですね。それでデベロッパーの若手社員に話を聞いてみると、じつは誰もその街に住んでいなかったりします。なぜかと聞いてみると、口々に「ここは寂しくて住む気がしない」と言うんですよ。自分でつくっておいてダメじゃんとは思いますが(笑)、それくらい街には文化や心のゆとりが必要であるということなんですね。

(アラツク, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

中村 その点について私が思うのは、豊かになったから心のゆとりができるのではなく、その逆もあるんじゃないかということです。

山口県宇部市にときわ公園というところがあるのですが、そこでは1961年から「UBEビエンナーレ」という野外彫刻の公募展が開かれています。現在も半世紀以上にわたって続けられているので、公園には作品を置ききれなくなっていて、市全体に200体くらいの彫刻が設置してあるそうです。

なぜそんな試みが始められたかというと、ビエンナーレが始まった当時、高度経済成長期の宇部市はコンビナートだらけの「公害の街」だったんですね。そんなマイナス・イメージを塗り替えるべくビエンナーレが始められたそうですが、アートの持つ力はすごいもので、半世紀以上続けられていくなかで、いまではすっかり街のイメージもポジティブに変わりました。

清水 そういった機会は街にとってもそうですが、アーティストにとっても貴重な場だと思います。例えば関根伸夫も、宇部で20代のときに力作を発表したあとで世界的なアーティストになりました。ある意味そこで鍛えられて美術の流れを変えるに至ったとも言えるわけですから、よく考えてみるとすごいことですよ。

中村 たしかに宇部の街からはそんなパワーを感じました。それと同じことを私たちも東京で行えたらと思いますし、もともとそこには何もなかった東京ミッドタウンだからこそ、それを行うためのポテンシャルを秘めていると感じています。

──アートと都市のこれからを考える上で、貴重なお話をうかがうことができました。本日はお二人ともありがとうございました。