日比野克彦と描く日本の美術の未来。三越コンテンポラリーギャラリーの挑戦

現代アートに特化したギャラリー「三越コンテンポラリーギャラリー」が、3月18日に三越日本橋本店にオープンする。こけら落としとなる展覧会は、東京では久しぶりとなる日比野克彦の個展「Xデパートメント2020」だ。なぜいま、三越が現代アートのギャラリーを始めるのか。そして、日比野克彦は何を仕掛けるのか。日比野と、現代ア―トの専任担当である石川嵩紘に話を聞いた。

3月18日に日本橋三越本店にオープンする「三越コンテンポラリーギャラリー」。そのオープニングを飾る展覧会が日比野克彦の個展「Xデパートメント2020」だ。その後も、西野壮平展(4月1日~13日)と梅津庸一キュレーション展(4月15日~27日)を開催する。三越が現代美術専門ギャラリーをオープンさせる理由とは何か。そしてなぜいま、日比野克彦なのか。オープンに向けて慌ただしく展示準備が進むギャラリーを訪ねた。

三越コンテンポラリーギャラリーが開設されるのは日本橋三越本店の本館6階。193平米の展示空間を誇り、空間設計は奈良美智の私設美術館「N's YARD」や、「KOTARO NUKAGA」「MAHO KUBOTA GALLERY」といった現代美術のギャラリーを手がけてきた石田建太朗が務めている。

出迎えてくれた現代ア―トの専任担当で、コンテンポラリーバイヤーである石川嵩紘は、石田に依頼した理由をこう説明する。「石田さんは、現代美術に造詣が深い建築家。鑑賞者やコレクターの目線で、美術を楽しむことを知っていることが理由です」。

いまだ準備中ながらも、見渡せばステンレスがあしらわれた入口や、木材を使用した床などから、既存の現代美術のギャラリーとは違った雰囲気を感じることができた。石川によれば、この展示空間にも、明確な狙いがあるという。

「お客様に敷居の低さを感じてもらいたかったんです。現代アートの展示空間は、どうしても白壁にモルタル床という、無機的で強面なイメージが強い。それはそれで、作品本位で素晴らしいことだとは思いますが、その文化に慣れていない人にはちょっと入りにくい。だから、床に木材を使うことで、温もりを感じられる空間にしました。もちろん、作品を見せるための環境として妥協はありません。照明はすべて、世界の著名美術館やギャラリーでも使われているドイツ・エルコ社のもの。現代アートを展示するのに恥ずかしくない環境を実現できたと思います」。

三越が現代美術にかける熱量が伝わってくるが、しかし、なぜこのタイミングで現代アートギャラリーなのだろうか。たしかに、日本の美術品市場2580億円のうち567億円(約21パーセント)は百貨店が占めている(*1)。だが、百貨店で取り扱う美術品は洋画や日本画、工芸などが中心で、現代アートとは若干距離があると感じる人が多いのではないか。これについて、石川はこう答える。

「例えば、2017〜18年に開催された森美術館のレアンドロ・エルリッヒ展。多くの来館者を集めましたが、あの展示を楽しんでいるのは現代美術のファンというよりも、一般の方々ですよね。そういった方々のニーズを果たして百貨店がすくいきれているのか、というところに課題を感じていたんです。現代美術をおもしろいと思う人は、私たちが想像するよりもずっと多いけれど、実際に展覧会を訪れて作家や作品を知る機会がない。でも本当は、出会うきっかけさえあれば、好意をもってくれる可能性がいくらでもあるはずです。その観点で現代アートを取り巻く環境を見たとき、やはり敷居が高い気がします。なので、幅広い年齢層が訪れる日本橋三越に現代美術と出会うための場を用意し、お客様が普段見ることのない作品を展示したいと考えました」。

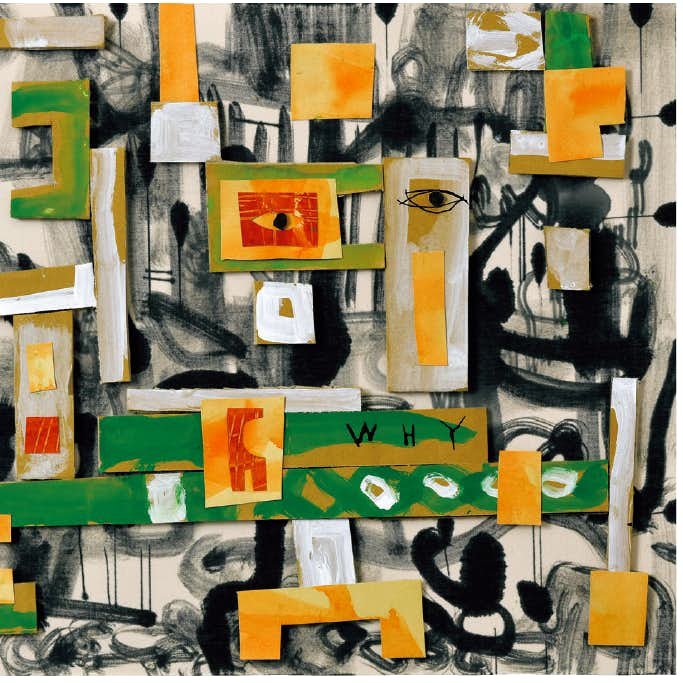

この展示空間で開催される最初の展覧会が日比野克彦展「Xデパートメント2020」だ。近年の日比野は芸術祭やアートプロジェクトなどに広く携わり、東京藝術大学美術学部の学部長・先端芸術表現科教授として、アートと福祉によって社会を支える人材を育成するなど、つねに社会にコミットするアートを模索してきた。いっぽうで日比野というアーティストには、現代美術のマーケットで作品を販売するというイメージが希薄なのも事実だ。いまなぜ日比野が百貨店で個展を行うのか。展示準備をする日比野に手を止めてもらい、その疑問をぶつけてみると、興味深い答えが返ってきた。

「たしかに、僕は80年代から現在に至るまでギャラリーには所属していないですし、作品の販売も基本的にはしていません。その理由としては、僕が活動を始めた80年代から90年代前半にかけての時代背景が大きいです。当時は、アーティストが多角的に、雑誌・テレビ・商業空間・演劇など、様々なメディア媒体へと進出していった時代。当時の百貨店は、次の時代をつくる若手のアーティストを発掘し、育成し、広く世の中に問うてきました。今回、約30年ぶりに自分の個展を開催するにあたって参照したのが、1991年に僕と、関口敦仁、タナカノリユキが参加した3人展『Xデパートメント』(伊勢丹美術館)。まさに、時代背景を反映したかのような展覧会でした。『Xデパートメント』のテーマは『脱領域の現代美術』。この『脱領域』とは、現在の『ダイバーシティ』といった言葉の意味に近いものです。参加作家の3人はそれぞれがテーマを持っていて、僕のテーマは『パブリックとプライベート』。僕は、百貨店というパブリックな空間と、アトリエというプライベートを入れ替えるということを、当時実験的に行いました。だから今回の展覧会も、百貨店からのオファーだったからこそ実現できたと言えますね」。

展覧会開催から30年が過ぎた現在は、多様な出自を持つ人々が共生する社会の必要性が説かれる時代だと言える。

「30年後の現在、ダイバーシティとは何かを問おうとしたとき、80年代の『脱領域』が持っていたいろんな可能性とつながるんじゃないかという思いが、自分のなかではありました。そこで、もう一度『Xデパートメント』というタイトルで、百貨店で展示をやってみようと考えたんです。30年前は、パブリックなところにプライベートなものを持ち込むのは、なかなか難しかったけれど、いまは、SNSを例に見ればわかるように、その意味は変容している」。

日比野の言うように、この30年でプライベートの意味は大きく変わったと言えるだろう。SNSでは、ネットというパブリックな空間に、自分のプライベートを持ち込むことが容易に行われ、それが日常化した日々を我々は生きている。

「でもいっぽうで、パブリックな空間で自分らしさを際立たせようとする場合、コンプライアンスやリスクマネジメントに注意を払わないと、叩かれて潰されてしまう時代だとも言えるでしょう。多様性を求める反面、『コンプライアンスに準じろ』『リスクを冒すな』と、個性を出しにくいところがある。そういった観点では、パブリックへの意識が当時とはかなり変わってきています。一人ひとりの個性を重視しなくちゃいけないけども、いっぽうでそれが難しい社会になっているという現状。それを乗り越えていくのがアートだと思うんです。百貨店は色々なものが売っていて、訪れた人がアートを自分のプライベートとつなげられる場所。現代社会の様々なところと呼応することが現代アートの魅力で、それは僕がやってきた地域芸術祭やワークショップの仕事ともつながっています」。

30年前の百貨店にダイバーシティの時代の手がかりを見出した日比野。そのアーティストとしての視点は、具体的にはどのように個展に結実して行くのだろうか。

「自分のなかでは『Xデパートメント』からそんなに時間が経っているとは思っていなかったけど、考えてみると30年近くも時間が経っていたわけです。当時と同じようにダンボールに絵を描いていると、小学校の頃のように、好きなものをかたちにして、欲しいものを図工の延長線のようにつくっていたときのことを思い出します。旅の思い出、スタジャン、飛行機……そういった懐かしいものを、いまでも当時と同じように描けるというのが、自分のなかでは発見でした。ある意味で、自分をモチーフに絵を描いているし、そうやって時代が自分のなかで回っているんだということが、楽しく理解できました。展覧会をこんなに長いことやってなかったとは自分でも思わなかったんですよ。僕の芸術祭やワークショップでの仕事は知っているけど個展を知らない世代がたくさんいるんですよね。これを機会にまたきちんと作品を発表していけるようにしなきゃいけないと」。

いっぽう石川は、日比野に依頼した理由として、いまだ歴史化が進んでいない80年代から90年代前半の美術史を明らかにしたいという使命を感じていたことも挙げる。

「日本の現代美術史において、もの派や具体美術協会など70年代までの美術の動きは国際的なコンテクストで語られることで定着し、世界のマーケットで評価されるようになりました。いっぽうでその後の80年代から90年代前半にかけてのムーブメントについての評価は、いまのところ大きな動きがない。これは、日比野さんの作品も展示されていた、村上隆さんが企画した展覧会『バブルラップ』展(2018〜19年、熊本市現代美術館)でも指摘されていました。この時代を語るうえで、極めて重要なプレイヤーが日比野さんなんです」。

加えて、思わぬ「多様性」が、日比野の展覧会準備を通じて社内でも生まれていたという。

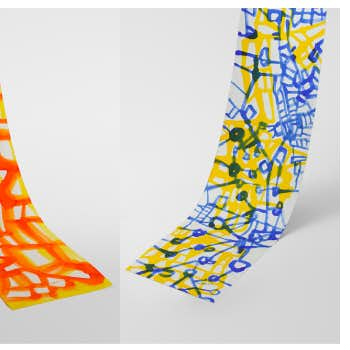

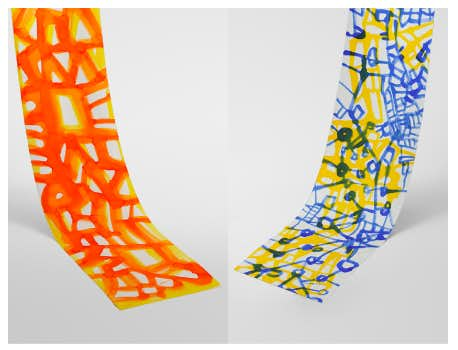

「今回、展覧会に合わせて、紳士部門や呉服部門とコラボレーションし、オリジナルのスーツや帯をつくりたいと日比野さんに提案いただいたんです。同じ社内でも、これまで一緒に仕事をすることがなかった部署との仕事です。容易ではありませんでしたが、みんな協力して良いものをつくってくれたし、百貨店でしかできないことが実現できました。この機会をつくってくれた日比野さんにはとても感謝しています。社内に日比野イズムが共鳴していってくれたらと思います」。

三越の美術の歴史と、日本の美術史が交わる場所としての三越コンテポラリーギャラリー。今後はどのような展開を考えているのか、石川に聞いた。

「日比野さんが個展で表現しようとしているように、ギャラリーもまた、ひとつのフォーマットや表現にこだわらずに、幅広く色々な価値観を受け入れる場所でありたいと考えています。今後は『東海道 西野壮平展』(4月1日〜13日)、梅津庸一キュレーション展『フル・フロンタル 裸のサーキュレイター』(4月15日〜27日)。「Myth and Body」川内理香子展(6月17日〜29日)など、年間を通して約26企画を予定しています。ラインナップに幅を持たせていますし、客層の広い三越だからできる現代アートの展覧会を開催していきたいです」。

石川が三越コンテンポラリーギャラリーに託す思いは、ただ現代アートを取り扱うということだけではない。日本の美術を広く並列して考えるための場所としても、成り立たせていきたいのだという。

「百貨店が日本の美術史において果たしてきた役割は、大きなものがあるんです。三越に入社してまず驚いたのは、歴史の長さと、企画のバリエーションの豊かさ。1904年に美術文化展『尾形光琳遺品展』を開催し、1907年には新美術営業部を創設、1940年には横山大観の至高の名画と言われている《海山十題》の「海に因む十題」も展示するなど、明治以降の日本の美術史を語るうえでは欠かせない存在です。現代においても、私が好きなアッバス・キアロスタミというイランの映画監督の写真展を2003年にやっていました。それ以前もイサムノグチ、ル・コルビュジエ、アンディ・ウォーホルといった世界的な作家の展示も実施していた。でも、それが認知されているとは言い難いですよね。私は多様な美術のありようを多くの人に認識してほしいし、その前提において世界のアートマーケットが存在することを知ってもらいたいんです。それなりに長い歴史のなかで根づいてきた日本の美術を、もう一度見返す必要がある。そういう問題意識でこれからも展覧会を企画していきたいと思っています」。

日本画、洋画、工芸、茶道具、そして今回加わる現代アート。日本の美術に関係するほぼすべての分野の美術が日本橋三越本店で見られることになる。2020年、日比野克彦の「Xデパートメント2020」個展から始まる三越コンテンポラリーギャラリー。多くのアートファンにとって、見逃せない挑戦となりそうだ。

*1─出典=「日本のアート産業に関する市場調査 2019」(一社)アート東京・(一社)芸術と創造