「とやまKOGEIチャレンジプロジェクト」が切り開く若手工芸作家と富山県の未来

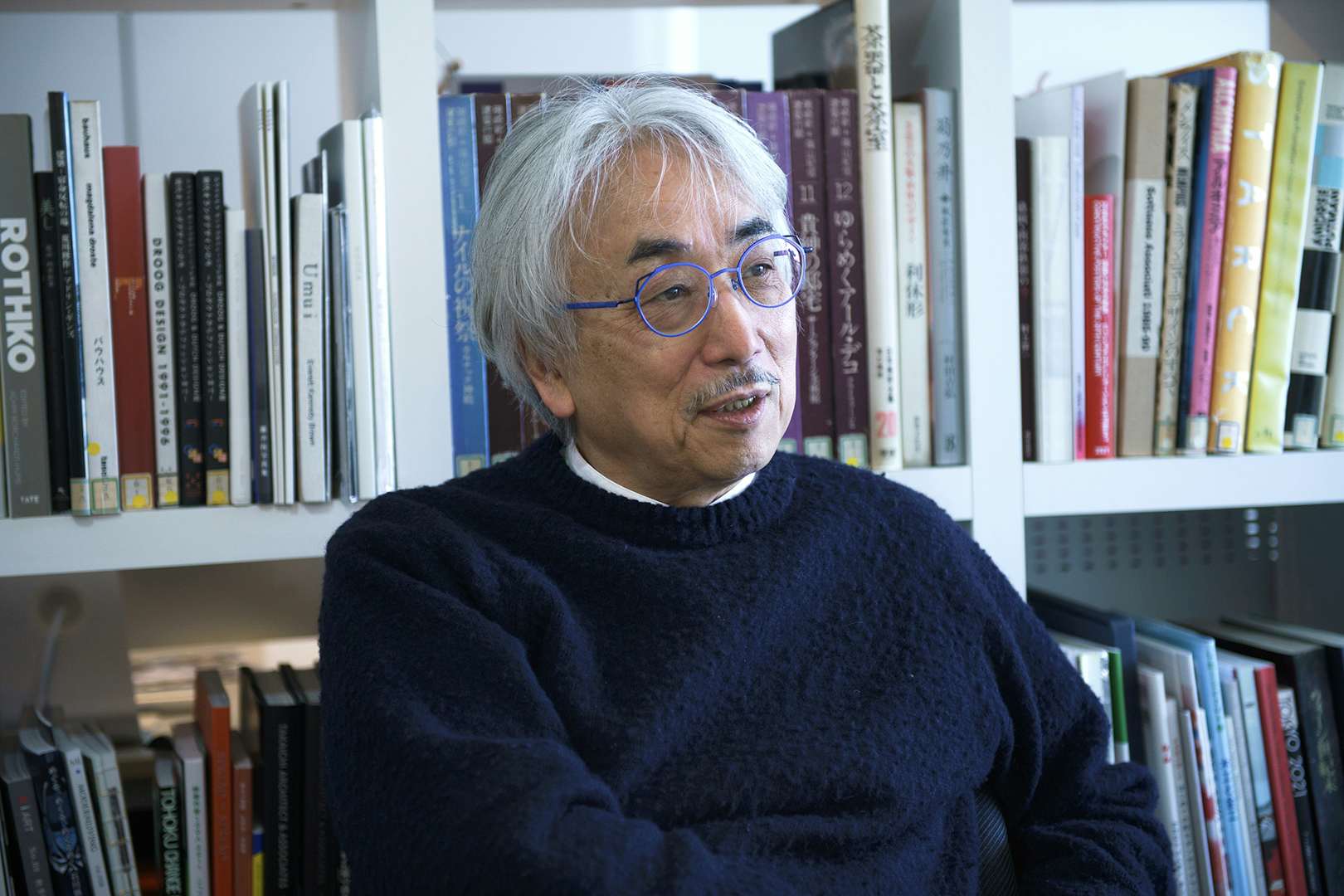

高い技術力に裏づけられた富山県では、工芸の再構築を目指す取り組みが進められている。2020年度、21年度の「国際工芸アワードとやま」、22年度の「工芸コラボレーション1+1プロジェクト」に続き、23年度は「とやまKOGEIチャレンジプロジェクト」と題して、35歳以下の工芸作家がホスト(工房・企業)とタッグを組み、協同で新しい作品を発表。昨年度に続き、富山県総合デザインセンター所長で富山県美術館副館長の桐山登士樹に話を聞いた。

──昨年の桐山さんへの取材では、富山県が金属や染色、漆、木、ガラス、紙などの資源が豊かで、伝統工芸が受け継がれてきたことに加え、高い技術力を有する中小企業も多く抱える工業の盛んな県だというお話を伺いました。そのものづくりのリソース、環境をもっと活用するために、50歳以下の工芸作家にスポットを当て、富山県の技術とのマッチングによってイノベーションを生みだそうという発想から、コラボレーションの企画が立ち上がったという流れについての話です。

日本各地にはいろいろな産地や、ものづくりの技をもつ職人はいらっしゃいますが、これだけ密度と幅が広いのは富山県くらいだと思っています。素晴らしい名工、職人たちがいることは県の大きな財産ですが、そのまま放置しておくと、やはり多様性が求められるこの時代、そのスピード感も増していますから、いつの間にか富山の存在が薄れてしまいかねない。そうした危機感から次につながる取り組みをすべきだと思って立ち上げたのが、「国際工芸アワードとやま」であり、「工芸コラボレーション1+1プロジェクト」でした。

昨年度までは、若手工芸作家として50歳以下を対象としていましたが、今年はさらに年齢を下げ、35歳以下の10名の工芸作家を集めました。やはり、工芸というのは、大学院を出たとしてもそこから何年かトライアルをして、試行錯誤をしながら技が磨かれ、自分の表現が立ってくる世界です。35歳以下という年齢設定をし、昨年の6名より人数を増やして10名に参加してもらいました。

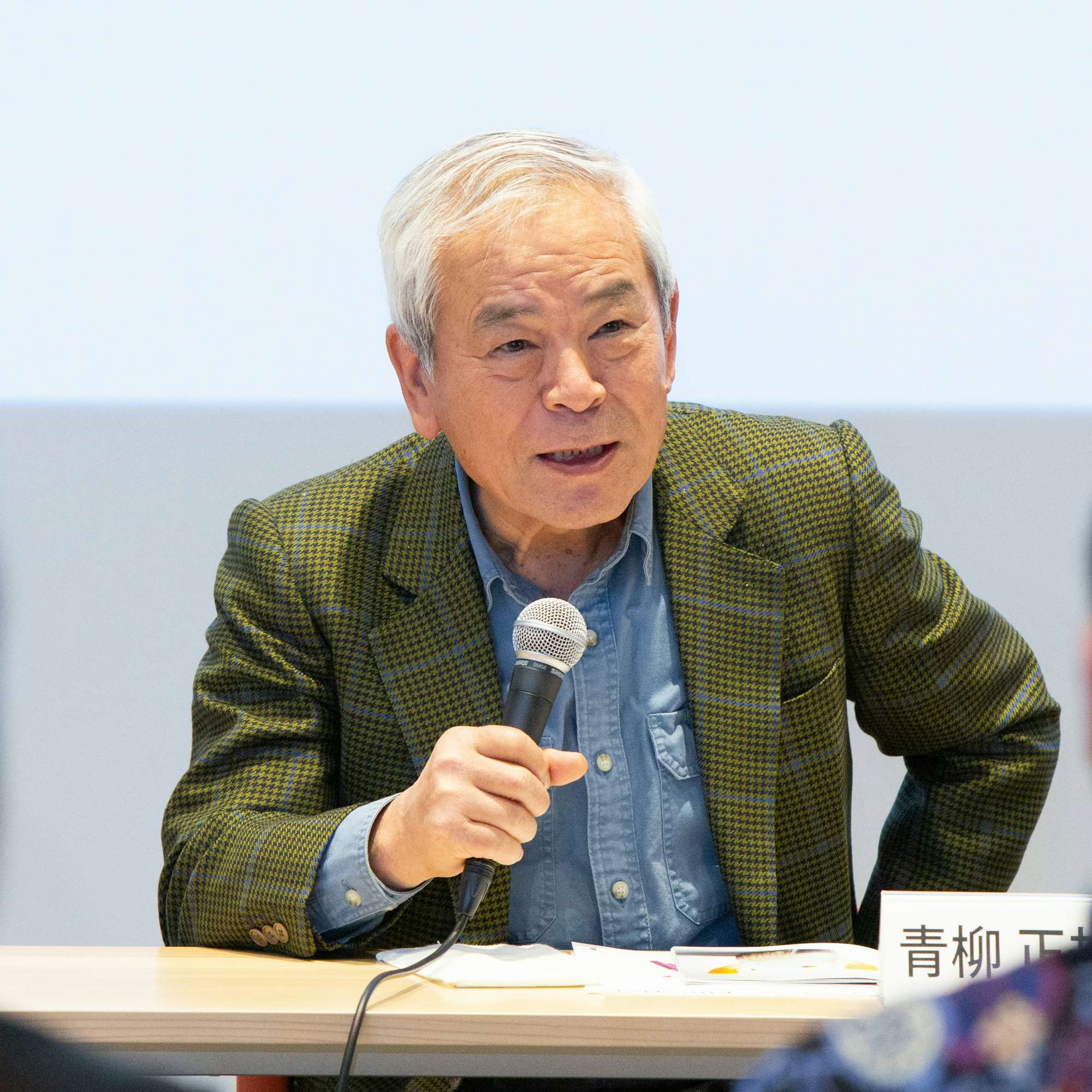

──富山県美術館 TADギャラリーで3月2日から17日まで作品展が開催されましたが、初日のトークセッションで青柳正規さんが「ウェルビーイング」という言葉を話されているのが印象的でした。それぞれの作家が自らの技術と考え方をもって取り組み、協同制作によって企業と結びついて幅を広めていくことで、それぞれの仕事が社会におけるウェルビーイングを見つけているのではないか、といった内容の話でした。桐山さんが考えるウェルビーイングと工芸との関係とは、どのようなものでしょうか。

私の理解では、ウェルビーイングというのはポジティブシンキングに近いものだと考えています。心身ともに健康で、前向きでいること。いまは多様性が求められ、さまざまな自己表現が許容される時代ですから、それぞれがもつポテンシャルを表に出していけます。私は、昨年のシンポジウムで青柳さんが話された「守破離」という言葉を改めて思い出しました。最初は先人の教えや立派だと思うもの=型を守り、ある程度身に付いたら少しずつ教わったことを破り、さらに力がついたときには最初に学んだものから離れ自己の表現の世界を探求していく。千利休が生み出した言葉です。

富山県がどのように新しい方向へと歩んでいくべきか、富山なりの工芸がどうあるべきかを考えたとき、やはり「守破離」という言葉に共感があります。なかでも「離」の部分。ある種の型をもちながらも、次へ進んでいくというところに、工芸を再構築して生まれる工芸の未来のあり方が垣間見えます。そこへと進む意識に、私はウェルビーイングを感じますね。

──若手工芸作家たちが、自身が習得した技術を磨き、経験を積んだのちに理解を深め、いずれは型から離れることで新たな表現を生み出す。それが引き継がれると伝統となり、また更新が繰り返されていくという、伝統工芸の継承のあり方ですね。

今回の若手工芸作家たちには、やはり表現をがんじがらめにしてしまう分厚い壁を打ち破って欲しい、起爆剤になって欲しいという思いがあります。富山には、工芸作家として名の知られた人もいれば、高い技術をもちながらもアノニマスな技術者として生産を支える人たちもいます。この環境に工芸作家が身を置き、技術や発想と対峙できるとすれば、富山がものづくりの新しいモデルになると思っています。

──今年の10組のタッグからも、新たな可能性を感じましたか。

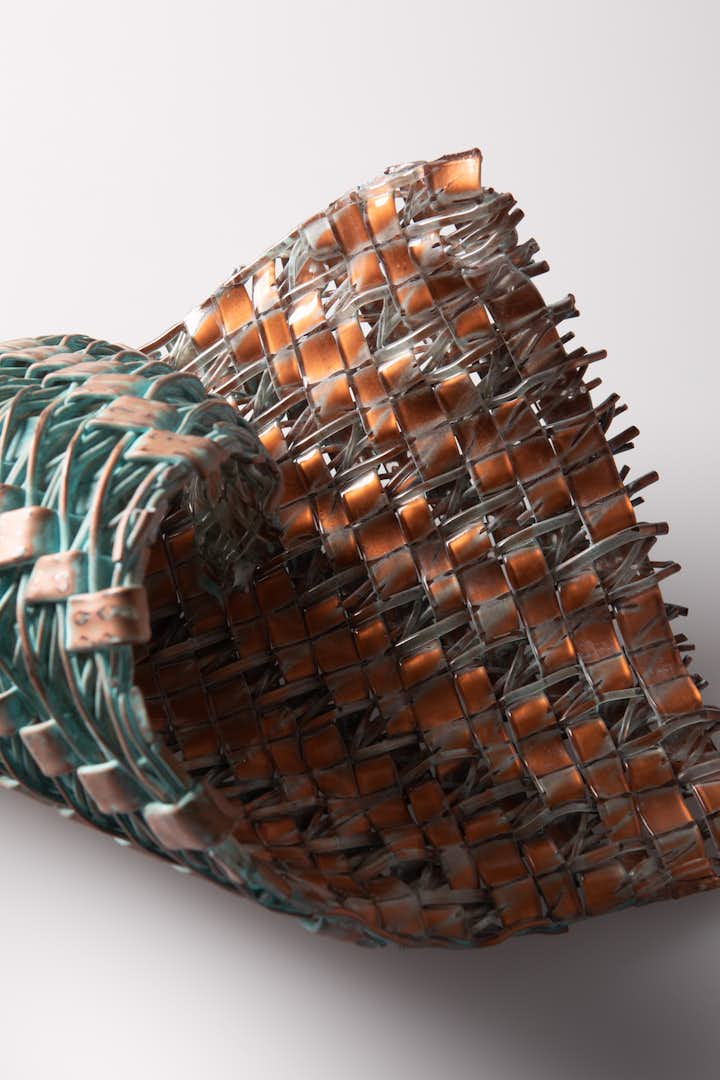

非常に見応えがありましたね。漆芸の畦地拓海さんはタイの芸術大学で学んだ背景があって、そこでの経験が色濃く反映されていました。漆とガラスの組み合わせのなかに面白い可能性が生まれていて、存在感がありましたね。

竹岡健輔さんはガラスの作家ですが、杉本美装という着色の会社と出会ったことで、ガラスだけでは出し得ない風合いが生まれ、表現がかなり高まったと思います。今回のようなコラボレーションがもっと発展してほしいと期待がもてますし、もっとダイナミックに大きな作品もつくってもらいたいですね。

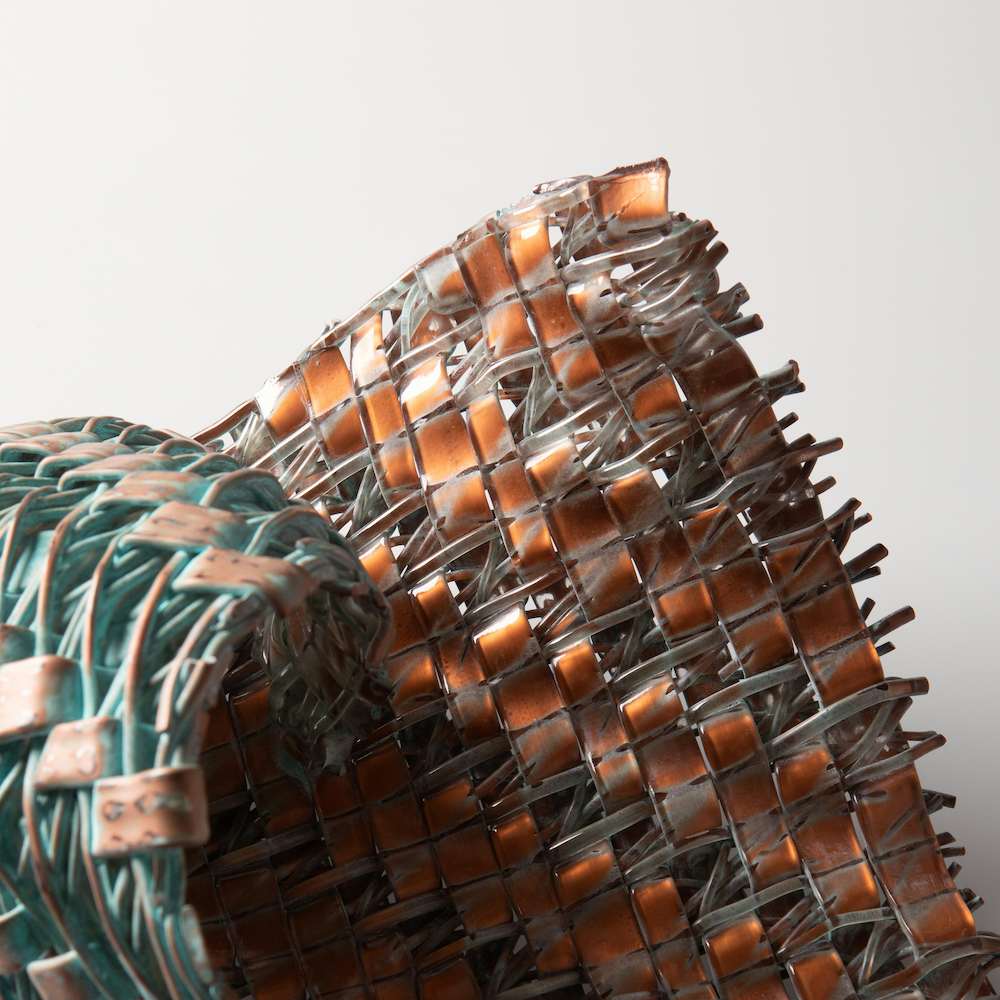

──ガラス作家の吉積彩乃さんは、銅器の平和合金との協同で照明作品を手がけ、陶芸作家の鹿村香名さんはガラス作家の田中有希さんを、七宝・彫金作家の岩上満里奈さんがガラス作家の西野瑠華さんをホストに迎えるなど、10作品のうち5点にガラスが用いられていました。富山はガラスの街づくりに取り組まれているそうですね。

富山は越中富山の薬売りで有名な県ですから、昔から薬瓶をつくっていたそうで、ガラス技術が自然と受け継がれていたそうです。それで富山市が事業にしようということで、1980年代にはガラス工房をつくり、学校と工房を設けた。大学や大学院で学んだ人が最終的にもう一度勉強し、技術を磨くために富山にやってくるようになったのです。いわゆる吹きガラスはいろいろな場所でやっていますが、ガラスのための型をつくることは仕掛けが大掛かりなので、簡単にはできない。

富山のガラス工房がすごいんです。ガラスは固まってしまわないように溶化しておかないといけないから、電熱費も含めてお金がかかるわけですが、富山市のガラス工房では、スタッフに給与を払って観光客や市民にガラス体験をさせたうえで、空いている時間は、自分の作品をつくってもらっています。その仕組みを80年代につくったのですから、革新的ですよね。これまでにガラス工房の学校からは600人ほど卒業生が生まれ、そのうち100人ほどが卒業後も富山で暮らしています。ガラスといえば富山だというイメージもだいぶ定着しています。ガラスとの組み合わせで新たなシナジー効果が生まれ、異素材とのコンビネーションで可能性を感じさせる表現が増えてきています。

──異素材のコンビネーションによるシナジー効果は、ガラスを用いた5点がそれぞれ異なる表情をもっていますし、金属と木型、陶芸と漆芸といった具合に、そのほかにも意外な組み合わせから独自の表現が生まれています。

鋳金の石川将士さんは、機械加工による木材の工業的なフォルムをうまく自分の表現と組み合わせてまとめていましたし、染色の井上藍さんが金京徳さんの陶芸スキルとつながり、新たな模様の世界を広げていると感じました。顔冬紅さんの漆芸は、木工家具職人の工藤悠市(インディゴファニチャー)さんの技術と組み合わさり、作品がもう一段ダイナミックになっていました。出口潮さんの陶芸技術も、時間が経つことで黒の色みに変化が生まれる漆をうまく活用していて非常に可能性を感じました。

個人的に大きく化けるのではないかと感じているのが、水引に銅を流す技法にチャレンジした岡本紗和さん。まだ20歳そこそこの今回の最年少作家であり、自分のやっていることに精一杯のところはあるものの、作品にインパクトがありますし、水引の表現をどう広げるかに取り組めたことは彼女の今後にとっても貴重だったのではないかと思いますね。

──TADギャラリーでの展示は、企画展「倉俣史朗のデザイン――記憶のなかの小宇宙」の展示期間中に行われました。倉俣さんはデザインとアートのいずれの枠にも縛られない表現を行った作家ですが、伝統に固執せずに工芸の再構築を目指すためには、倉俣作品にも多くのヒントが隠されているのではないでしょうか。

いまの工芸作家の目線と倉俣さんには意外な共有点もあるように思います。昔であれば、東京国立博物館に骨董を見に行くのと、近代美術館にアートを見に行くのと同じぐらい、工芸展に行くことと倉俣展に行くこととのあいだには距離感があったと思いますが、いまはそれがグッと縮まりましたよね。倉俣展の来場者が自然な流れで「とやまKOGEI チャレンジプロジェクト」展に足を運んでいるようですし、工芸に新たな広がりが生まれているようですごく嬉しいです。

──倉俣さんがインダストリアルなものづくりをナラティブな表現に昇華したように、現在は、デジタル加工や機械による量産技術が、工芸作家の手業と結びついて「現代工芸」の魅力を発する新たな流れも生まれる予感があります。

第2回「国際工芸アワードとやま」では、イギリスのクリエイターであるガレス・ニールさんがグランプリを受賞しましたが、彼が発表したのは3Dプリンターを用いて制作した作品でした。これを選ぶべきかと議論はありましたが、美しい作品でしたし、彼も木工作家としてきちんと評価される表現力をもつ作家だった。スキルもクリエイティビティもなくて機械でものをつくっている人を良しとしてはまずいけど、そうでなければきちんと評価すべきだと考えています。だから私は、デジタル化を全然否定していませんよ。

──3Dプリンターをうまく活用し、職人の手業と組み合わさることで良質な工芸作品を従来よりも早いペースで生産できるわけですから、人々の手に届く工芸作品が増えますよね。

文化庁が2007年にスタートした「綴プロジェクト(正式名称:文化財未来継承プロジェクト)」を認可しましたが、これは、国宝級の屏風絵や襖絵などの文化財を撮影し、プリンターで高精細出力したものに京都の職人たちが金箔を貼るなどして最終的に仕上げるプロジェクトです。つまり、国宝級の文化財は保存のためになかなか人目に触れさせられませんが、1枚だけのコピーを文化庁が認め、1分の1サイズの高精細なコピーをつくることで、多くの人に文化財を鑑賞してもらう機会が増えるわけです。

工芸においては、人手も少なくなっている現実がありますから、機械化できるところは機械化し、最終工程を職人がきちんと手を入れれば、良質な工芸作品を生み出すことが可能です。ガレスさんをアワードのグランプリに選んだように、伝統は大事にしながらも、そこに固執せずイノベーションを生み出していきたいと考えています。その柔軟さで工芸に取り組み、工芸の再構築を目指していけるのは、富山の強みであり独自性なのではないかと考えています。

──工芸の各分野の隔たりを取り除き、アートやデザインとも対等に結びつきながらイノベーションを起こしていくという富山県のプロジェクトには期待が高まります。日本の工芸そのものがすでに海外で注目されていますが、その工芸の新たなかたちとして、さらに海外からの注目度が高まるのではないでしょうか。

欧米、アジアなど地域を問わず、工芸は本当に注目されています。私たちが富山で実績を積み重ね、新たな表現を生み出すためのスキームをうまくまとめられれば、今度は海外に出て発表する場をつくったり、海外の作家や企業とコラボレーションをしたり、そうやって次の段階に進んでいけるのではないかと思っています。