ホワイトキューブは問いかける。

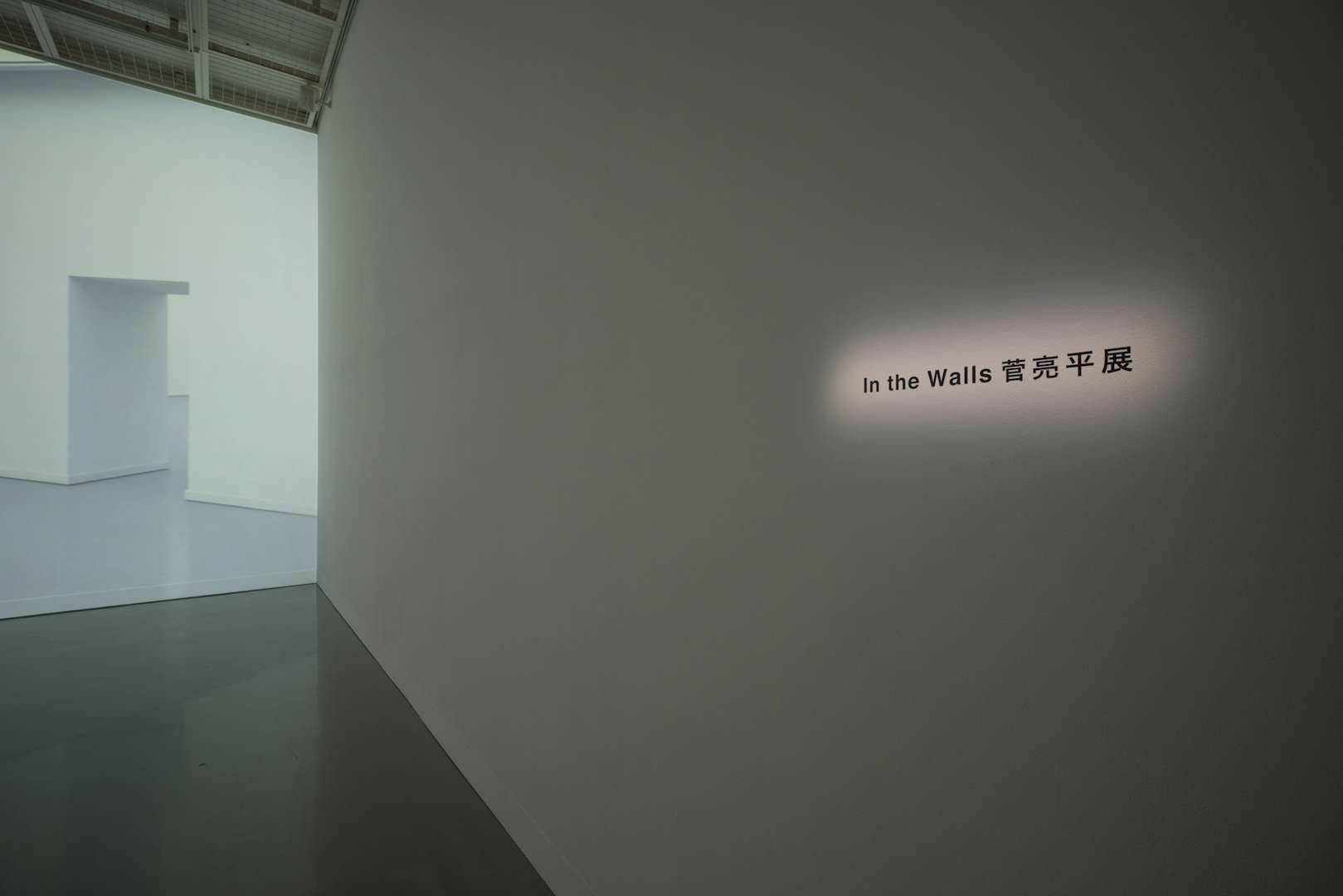

「第11回shiseido art egg」

菅亮平インタビュー

2006年にスタートした新進アーティストの活動を応援する公募展「shiseido art egg」(シセイドウ アートエッグ)が今年、11回目の開催を迎える。今年選出された吉田志穂、沖潤子、菅亮平の3名はそれぞれどのような表現でこの展覧会に挑むのか。連続インタビューの第三弾では7月28日から個展を開催する菅亮平に話を聞く。

ホワイトキューブ“を”展示する

――菅さんは美術館やギャラリーで作品を展示するための何もないスペース、つまり「ホワイトキューブ」を題材に作品を制作されていますね。一見、既存のホワイトキューブを撮影したかのように見えますが、そもそもこれはどういう作品なのでしょうか?

僕は常に様々な美術館やギャラリーでの展示写真を収集しています。そこには当然作品があるのですが、写真から展示されている作品をフォトショップで消していく、そうすると空っぽの展示スペースの画像ができあがるわけです。

展示写真なので、そこには作品のキャプションが情報として添付されています。作品の精確なサイズの情報がわかるので、そこから展示室のサイズが算出できるんですね。そして図面をつくる。さらにそれをミニチュアの模型で再現をし、その模型の中を撮影した写真を引き伸ばしてホワイトキューブで展示をする。基本的にはこういったプロットになっています。

――もとの画像はインターネットから拾うのですか?

拾ってくることが多いですね。ほかにはアーティストの画集や作品集、また建築家の作品集に収められた美術館の写真や図面などを参照することもあります。今日、どんな作品形態であっても、展示空間との関係性を無視して作品や展覧会を考えるアーティストはいないと思います。ただ、僕のホワイトキューブをモチーフにした作品が、ホワイトキューブに掛けられるとき、ほかの作品にはない、展示空間と作品との間に緊密な関係というものが生まれる。いわゆる「画中画」の逆のベクトルのような状態ですね。

「White Cube」シリーズの制作は、作品そのものと同時に、「展示空間に対してどのように作品を配置するか」を考えていく作業なんです。だから実際の展覧会での鑑賞者の動線や空間とのコンポジションを考えた上で、展示する作品を常に数点セットで考えていく。なので、会場の天井高や壁面に合わせて作品サイズ自体を可変させて、「エキシビジョン・プリント」(展示に際して決めたサイズという意味)の形で印刷を行います。

――菅さんがそもそもホワイトキューブに興味を持った、あるいは作品にしようと思ったのはいつ頃でしょうか?

具体的には2011年、東京藝術大学の博士課程に入った年です。実は「ホワイトキューブ」が先にあったのではなくて、「作品が掛かっていない壁」が先にあったと言っていいと思います。「作品が掛かっていない壁」というのは要するに「何もない壁」なので、それが「作品が掛かっていない壁」だということを意味するためには、その場所が展示室、つまりホワイトキューブである必要があると考えました。

当時、ある種のスランプに陥っていました。それでもアトリエに行って、あるいは他の人の展覧会や作品を見たりして自分の作品について考える。でもなかなか制作が進まないということが1年ほど続いた時期があり、「作品が掛かっていない壁、そこに掛けられる作品が何もない、つくるべき作品が何もないこと」を自分の作品の主題にできないかと思ったのです。

画面の中心となる場所――そこはかつてキリストが描かれて、セザンヌのリンゴが描かれただろう場所――に作品が掛けられていない空白の壁があるという状態自体を主題化していく、そういう発想に至ったわけですね。

作品が何もない展示室という状態は、通常は展覧会の前か展覧会の後、作品の搬入と搬出のときです。展示室の壁には、作品を掛けるための釘穴を補修した跡など、実は展覧会の様々な痕跡が残されている。それらを一つひとつ拾い上げることで、展覧会や作品が生まれては消えていく、作品の創成と消失がめぐりゆく時間軸を見出だせると考えました。

――スランプが契機ということは、それ以前はまったく違う作品だった?

「ドールハウス」はご存知ですか? 日本だとシルバニアファミリーみたいな「オモチャ」のイメージが強いのですが、いっぽうで、精緻な、リアリズムを探求していくような、ドールハウスの世界があるんですね。それを使いながら、様々な廃墟的な場面を模型でつくっていました。当時、「なぜ廃墟なのか」とよく聞かれたのですが、僕はもともと現実を表象したり、再構築したりすることに関心があります。実際に目の前にある現実と、僕らが認識しているカッコ付きの「現実」(それをイメージと言い換えていいと思うのですが)との関係を考えていくということですね。

「現実」を再構築していく過程で、知りえないもの、わかりえないものとしてある現実に対し、どういったプロセスで、どういうメディアを使って、近づいていけるのか。ドールハウスの作品には「Fictional Scenery」というシリーズ名が付いているのですが、完全に模型のサイズが現実と違うんですね。作品の中では実物大に見えるけれど、実際は12分の1のスケール。高さ十数センチのマネキンも、結果的には80センチぐらいに引き伸ばされるのですが、マネキンに着せたドレスの布目までは細かくできない。だから作品上は、粗い目で編まれた布のように見える。そういったところで現実との違和感が生じるんです。

明らかにサイズが違う、自分さえも存在していないフィクショナルな世界の中に人の気配だけが残されている、虚構的な空間の中に流れている時間軸を強調するという意味で、廃墟が適していたんですね。それらの観点は、「White Cube」シリーズの作品にも強く引き継がれていると思います。

「現実」を疑うこと

――菅さんは美術のキャリアとして、武蔵野美術大学の油絵学科からスタートしています。絵画と先ほどの「Fictional Scenery」、あるいは現在の「White Cube」シリーズはどのように関連しているのでしょうか?

そうですね。「Fictional Scenery」や「White Cube」シリーズでは、模型をつくるとお話ししました。室内を構成する一枚一枚の板の上に壁の下地になるものを塗って、様々な壁の表情を細部として描いていくという作業をしているんです。それは完全に絵画が持っている構造と同じで、それらを複数枚組み合わせて舞台セットのように演出した状態を写真で写し取っているので、できあがったものは、当然極めて絵画的なものになる。

学部生時代は、フォト・リアリスティックなペインティングを主にやっていて、僕の原点はやはり絵画や写真にあるわけですが、これらのシリーズを始めてからは、絵画、模型(彫刻)、写真など、異なるメディアを不可分に結びつけて包括的にとらえている。それはたんに「ペインティング(絵画)」でも「フォトグラフ(写真)」でもないが、そのどちらでもある。絵画と写真、その両方を指すような意味で「ピクチャー(絵)」をつくる、そういった感覚を今は持っています。

――そもそも美術に興味を持ったのはなぜだったのですか?

小さい頃から絵を描くのは好きでした。でも、昔からどちらかと言うと言葉に対する関心のほうが強かったんですね。自分の考えを正しく言葉で言い表したい。人に何かを伝えたり、理解したりすることに対して強い欲求があった。なので、文章を書くことと、ビジュアルアートをやるということが、いまに至るまで切り離せないものとしてあるのかなと思います。

また、美術を始める前から、「現実」や「自分の確かな存在」というものに対するある種の疑いを持っていました。絵画や写真は「この世界をどのように理解するのか」「世界をある切断面としてどのように切り取っていくのか」という問題を軸に発展してきたので、そこに強く惹かれた。美術を始めた頃は、ベッヒャー夫妻をはじめとするドイツ写真、あるいはドイツの20世紀のアーティストに関心を持っていて、現代において移り変わっていく現実の在り様をとらえる術として写真や絵画を用いた彼らのアプローチに影響を受けたと思います。

2009年頃からはデジタルフォトにかなり集中して取り組んで、複雑な撮影プロセスで暴力的ともいえる解像度を持った「Fictional Scenery」をつくり始めました。それから博士課程進学後の11年ぐらいから「ホワイトキューブを作品にできないかな」といろいろテストしながら、13年に初めて「White Cube」の展覧会を開いたんです。

――博士課程在学中の2013年に、ミュンヘン国立造形美術アカデミーに留学していますよね。そしていまもミュンヘンを拠点にしている。

ドイツ学術交流会(DAAD)という研修助成制度がドイツにあります。いろいろと調べていくと、グレゴール・シュナイダーがベルリン芸術大学で教授をしていることがわかって、彼に会いに行った。1分の1の部屋を彫刻としてつくるアーティストで、もともと作品を観ていたし、影響を受けてきた人だったので、12年に会いに行って、推薦状を書いてもらいました。DAADの審査を通過したとき、彼はミュンヘン国立造形美術アカデミーの教授になっていたんです。それでアカデミーの彼のクラスに入るためにミュンヘンに行った。

留学してやはり大きかったのは、語学ですね。それまで全然外国語がしゃべれなかった。ドイツでは当然、ドイツ語か英語で話さなければならない。日本語で考えていると、ダラダラと細部をしゃべってしまうのですが、英語だと日本語みたいにしゃべれるわけではないし、二文ぐらいで作品を説明して「面白い!」と思ってもらわないと、相手を惹きつけられず、作品を観てもらえなかったりする。なので、より明確な構造を持った作品を考えなければならない。それは実際のプレゼンテーションの現場でそういう要請を感じたということもありますが、作品の幹となる強い構造と枝葉となる細部の両方を、英語と日本語を行き来しながら考えられるようになったというのは収穫だったと思います。

絵画というものを自分の中で相対化できたのも、その頃だと思います。09年から、模型を使った作品をつくってきましたが、絵を描いてきた時間が長かったせいか、絵画と自分との距離感をうまく整理できていないような気がしていました。でも僕が在籍した彫刻科のシュナイダー先生のクラスは、様々なメディアを使ってアートプロジェクトに取り組んでいるアーティストが主に集まる場所だった。その環境に身を置くことで、自分の中での絵画の位置づけが改めて明らかになっていって、新しいメディアに対してもっと柔軟に展開していけるようになったんです。

絶え間なく続くホワイトキューブ

――先ほど、「展示する場所によって作品のサイズを変えていく」とうかがいました。では、今回の「shiseido art egg」ではどのような作品を発表される予定なのでしょうか?

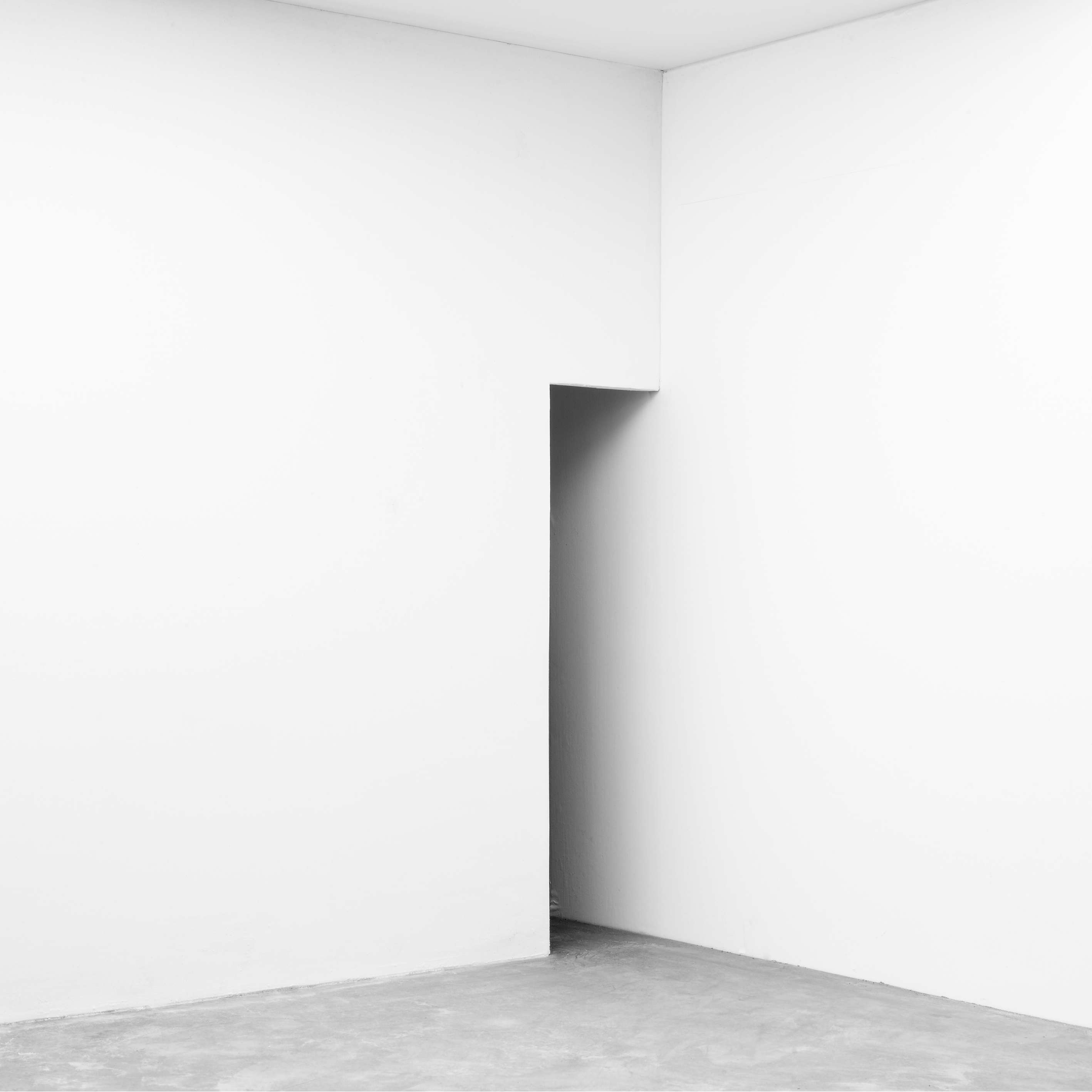

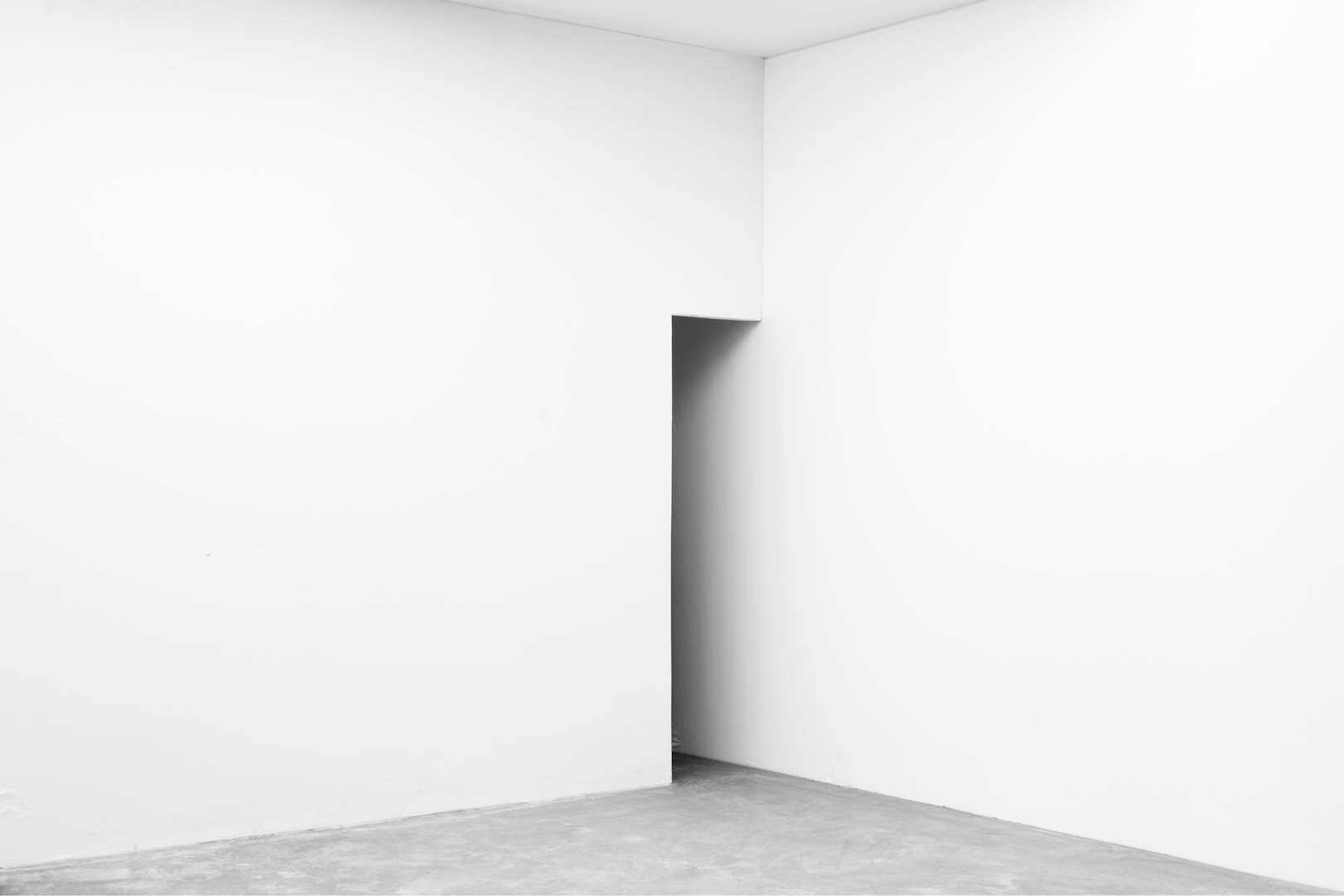

メインの展示室で見せるのは、空っぽの展示室が続いていくという《Endless White Cube》です。実は「White Cube」シリーズを始めたときから、「空っぽの展示室がどこまでも続いていく」というビジョンは既にあったんですね。ホワイトキューブの中にイリュージョンとしてのホワイトキューブの絵があって、その絵の中のホワイトキューブの奥にはさらにホワイトキューブが続いていく......。そのイマジナリーな状況を「ホワイトキューブの迷宮」と呼んでいました。今回はその無限に展示室が続く仮想の建築物を3DCGでつくり、一人称視点の映像作品にしました。それをメインの展示室の正面の壁いっぱいに投影する。

美術館の入り口では、上着を脱いで荷物と一緒に預けてしまう。それはビジターに作品を鑑賞するためだけの身体になることを要請するものであるとして、美術館において鑑賞者は「眼の人」になる、という言説があります。つまり眼だけがある人。何もないホワイトキューブを、「眼の人」が見るものとして、そこで映し出すということです。

――映像は初挑戦ですか?

いえ、実は過去にもあるんです。ミュンヘンに留学して最初に発表した《Room A.EG_05》では、アカデミーの一つの部屋をモチーフにしたんですね。「Labor A.EG_05」という名前の部屋を模型で再現して、実際にそこで展覧会をする。模型の中を撮影した写真と、ビデオもつくりました。小さいカメラを模型の中に突っ込んで撮影していて、部屋の中を彷徨っているみたいな映像です。このコンセプトは明快で、実際に展覧会を訪れたビジターはそうやって表象されたもの(模型、写真、映像)と、あらかじめあったオリジナルの部屋を見比べる。そうすると、もともとあった部屋自体が作品の一部に変換される。

模型は自分にとって現実を再構築していくものであったり、いろいろな思考をシミュレートするものとしてあるんですけど、その中に入っていってより具体的なビジョンを示していこうと。いままでは模型を通してやってきたことや考えてきたことを、今回初めて3DCGを使って表現します。

――今回は模型を実際にはつくらない?

はい。「模型」という言葉もいまは使っていなくて、「モデル」と言っているんですね。「モデル」は、「模型」や「原型」を意味する英語ですが、日本語で「模型」というとなんらかフィジカルなものをイメージしてしまう。「モデル」というと、もう少し包括的になる。

僕の模型を使った制作では、板を切ってその上に質感を描いて、それらを組み合わせて部屋をつくり、ライトとカメラをセットして写真なり映像を撮影しています。3Dモデルでも基本的なプロセスは同じなんですね。3D空間の中に、壁をオブジェクトとして設定し、そこに質感を貼り付けて部屋をつくり、ライトとカメラをセットして画像なり映像のデータを書き出す(レンダリングする)。ただ3DCGであれば、物理的な制約から離れて可能になることがたくさんある。絵画、写真、彫刻、映像、そしてひいては建築という様々なメディアを横断してきた自分の取り組みを集約し、かつ派生させていくためにその選択は必然だったと思います。

今回は、ホルヘ・ルイス・ボルへスの『バベルの図書館』という短編小説を参考にしているんです。そこでは「この世界にあるすべての本と、これから書かれるすべての本が収められているとされる、六角形でできた部屋が上下左右に無限に続いていく図書館」ついて書かれています。その話に触発されて、イメージを膨らませていきました。いっぽうで、ボルヘスが書いた『学問の厳密さについて』という非常に短い詩みたいなものがあって、そこには縮尺1分の1の地図という話が出てくるんですね。

ある帝国の1分の1の地図をつくって、その地図が現実を覆い尽くしてしまうという、非常にパラドキシカルなものなんですけど、「1分の1で現実を再構築する」という考えも僕の中にずっとあった。それで今回はまず1分の1の壁を写真でつくりました。いろいろなホワイトキューブの壁の写真を撮影して、それらをパソコン上で切り貼りしてつくりあげた、それぞれが数メートルの大きさの架空の1分の1の壁です。

3DCGでつくったホワイトキューブの部屋の壁に、それらの写真をもとに作製したレリーフ状の壁の凹凸データを貼り付けて、映像も平面の作品もつくっています。

――奥の展示室はどうなるのでしょうか? こちらは上部がひらけている空間ですが。

大展示室から向かって奥の角になっているところに斜めに壁を建てて、今回の展覧会タイトルにもなっている、平面の組作品「In the Walls」を展示します。空間に合わせて作品をどうするかということを考えるのではなく、空間も同時につくっていく。一つの壁を建てているだけなのですが、それは僕にとっては建築をするということとほぼ同義なんです。いままでの展覧会で実際に壁を仮設したことはなかったのですが、いつもシミュレーションはしていました。今回初めて壁を建てて、自分の作品のための空間に対するビジョンを、こういったかたちで打ち出せることを嬉しく思っています。

僕らのこの身体はそれ自体が一つの壁としてあるのではないかと思うんです。自分の内側と外側を区切っている壁、ですね。またホワイトキューブも、日常の空間と作品を鑑賞する空間を区切るものとしてある。そういった「自分」という一つの箱と、ホワイトキューブという箱のアナロジーを繋げていくイメージで、今回「Wall」という言葉を複数形の「Walls」にして、壁に囲まれた中で生きていくということ、あるいはその中で思考していくということへのビジョンを提示できたらと思っています。

僕たちの世代のアーティストはホワイトキューブ育ちなんですよね。ホワイトキューブは、いまや展覧会や作品を構成するたんなるマテリアルやフレームに過ぎないし、完成された作品を持ち込む場所。でもそれと同時に、「展覧会という作品」をつくるアトリエでもある。また実際のアトリエはホワイトキューブの性格を引き継いで壁を白く塗られることが多いんですね。だから、ホワイトキューブという空間はアーティストである僕自身が生活している場所でもあるわけです。

僕の作品はホワイトキューブや美術館の制度批判のようなものではありません。僕たちはイメージと現実、あるいは自分の内側と外側の狭間を行き来しながら生きている。そういう部分を考えられたらいいと思います。

外の世界では様々な重大なことが起こっていて、それらを題材として扱う同世代のアーティストがたくさんいることも知っています。「アーティストはアクチュアルな社会の問題により深く関わっていくべきなのではないか」と自問自答を繰り返してきたのも事実です。自分のアーティストとしての在り方をずっと考えながら僕はホワイトキューブの中で生きて、それを題材として扱っている。

今回の展覧会で「Wall」という言葉を使って、自分とホワイトキューブと、さらにその外側に広がっている世界を接続できないかと考えたのも、2011年以降にこういった作品をつくってきた自分に対しての一つの回答です。イヴ・クラインが1958年に開催した、展示物の何もない空っぽの展覧会を訪れたカミューが、「ヴォイド、充満するエネルギー」という言葉でその展覧会を評したことがあります。

目に見えない何かが自分に対して大きな影響を与える、そのことに対する感性を働かせる。空っぽのホワイトキューブが問いかけることは、そのようにも言えるのだろうと僕は思います。