世界が認めた光のアーティスト、MASARU OZAKIインタビュー

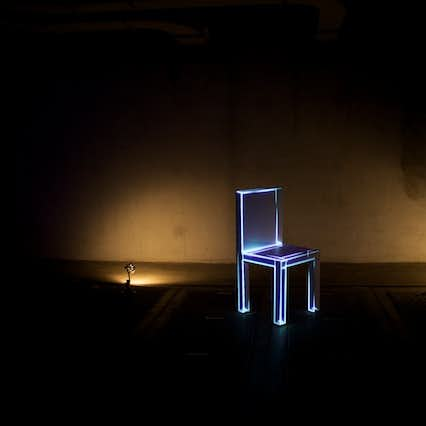

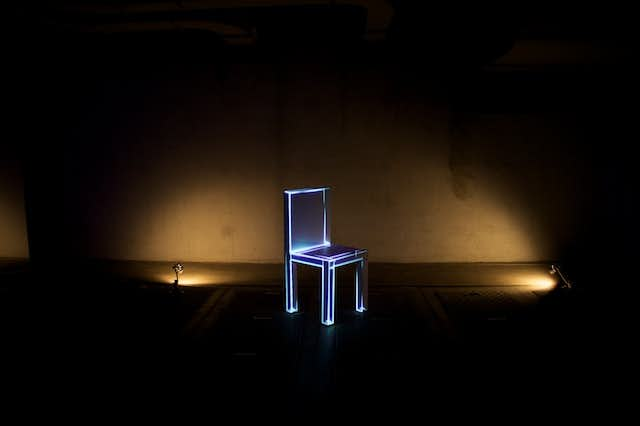

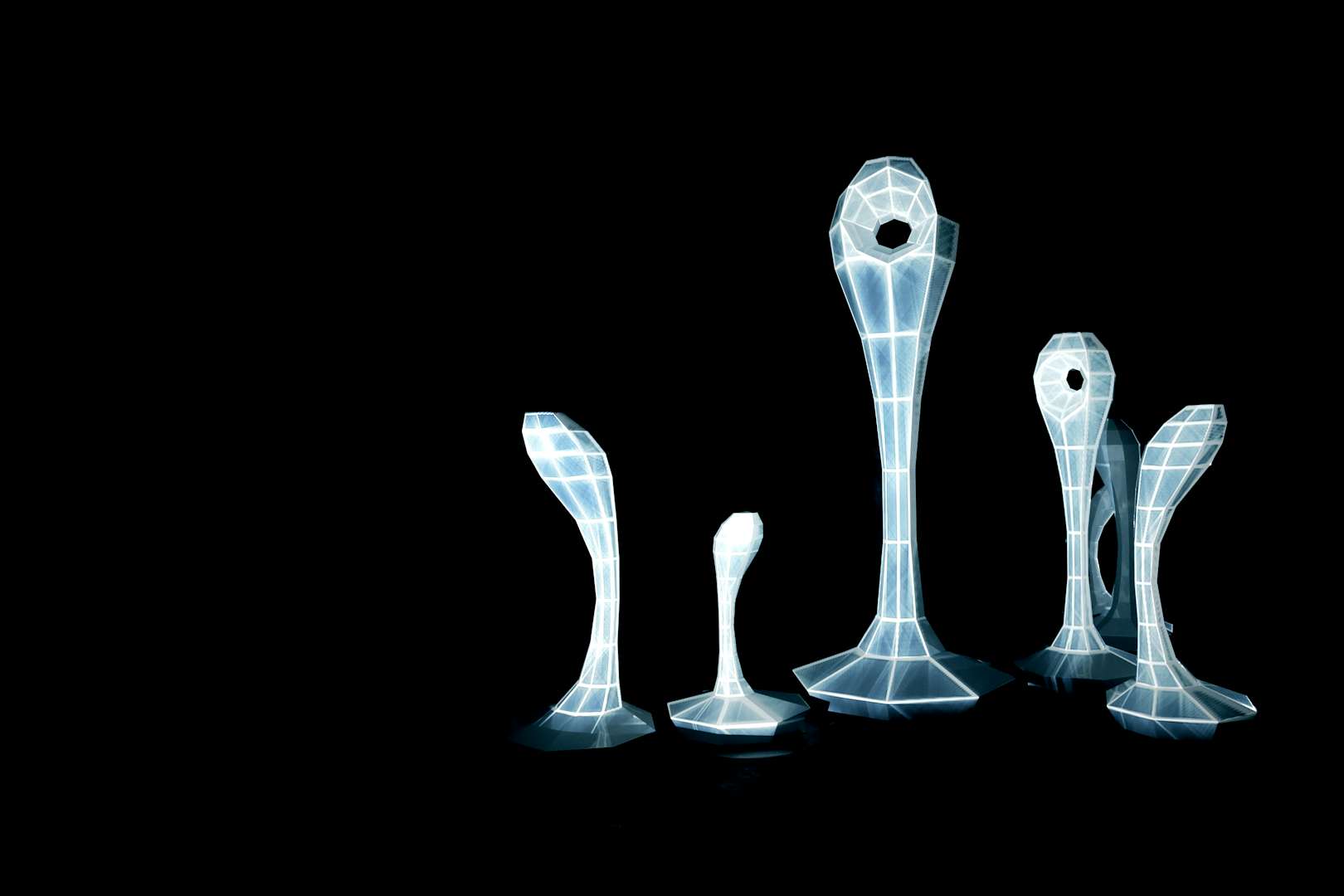

「プロジェクションマッピング」という言葉がまだ一般に普及していなかった2008年。椅子と光を用いた作品《CHAIR》で世界に衝撃を与え、光のアーティストとしての道を歩み出したMASARU OZAKI。彼が今年、自身のライフワークともいえる「LightTreeProject」の第3弾“Tsubomi”を始動させる。そこに至るプロセスと、秘めれられた想いを聞いた。

——MASARU OZAKIさんの代表作でもある「LightTreeProject」では、アートを通して、自然に意識を向けるきっかけをつくりだす、という試みがなされています。このプロジェクトが始まったのは2011年。そのきっかけはなんだったのでしょうか。

実家が東京の新宿区だったんです。中井という住宅地で、昔は木登りしたいと思えば空き地もあったし、自然がとにかくいっぱいある街だったんです。ですが、成人を迎えた頃くらいから気になり始めたことがあった。街を歩いて見渡すと、木登りできる木が見つからないんですね。例えば、都内の山手通りにも確かに木は植わってるものの、木登りができるかといったらちょっと違うじゃないですか。いわゆる自然に生えた木ではなく、不自然に植えられた木が「自然」として、当たり前のように街に存在するようになったことに変な違和感を感じるようになったんです。これから大人になる子どもたちは僕らが小さい頃に見たような自然を知らないんじゃないかと思ったとき、自然に対する尊さや、自然に生かされているということを考える機会を与えたいと思ったんです。

かといって僕が募金活動してお金を集めて、「寄付すると植林1本立ちます」ではなくて、自分の得意なことや、やっていることで何かきっかけづくりができないかとずっと模索していた時期があって。僕は光を扱うアニメーションや映像をつくる作家で、最近ではプロジェクターの光量も上がってきた。自然や木々と対話するなかで、木が嫌がることはしたくないっていうポリシーがあるんです。でも、一瞬光を当てるくらいなら害はないし、それで人が興味を持つきっかけづくりができるんだったら、なにか面白いアート作品や表現につながっていくんじゃないかっていうことから始めました。

——自然への眼差しを再考する、ということですね。

初めは実家の近所の、林になっているところにプロジェクターの光を当てるところからなんですけれども、やってみたら思った以上に幻想的な世界がつくれちゃったんですね。そしたら近所の人は驚いて「なんだなんだ」って夜に人は出てきちゃうし、僕の親なんかも「何始めたんだお前」みたいな。ちょっとしたことで人の心に感動の世界をつくれるんであれば、これは一つ作品として残したいっていう気持ちがすごく働いたんです。それがきっかけでやろうって決めました。1回目のときは賛同していただける企業もあったりしたので、協力を得てつくることができた。本当にそれがきっかけですね。

例えば観葉植物を小さな鉢の中に入れて、家の中に置いて「自然がいっぱい」って言う人もいる。でもそういうことじゃなくて、私たちは自然の中に生きていて、海も山も風も大気もあるということを考えるきっかけになってほしいなという思いがあって。そこから大きくしていけば、自然を保護していくという活動だったり、アクションにつながっていくことかもしれない。でも、まずはいきなり堅いことを、ということではなく、そこに目を向けるきっかけ――そういえば私たち自然のなかにいるんだっていうきっかけづくりができればいいなっていうところから始まるんです。これが全部の基礎になっています。

——普段は気にも留めないところに光を当てる、ということですよね。

光が当たらない場所だからこそ、光を当てたいっていうのはありましたね。例えば「LightTreeProject」1の“Light Tree (Season’s Greetings)”(2011)は、家の裏路地にあるマンホールの周りに生えたドクダミのシーンから始まるんです。ドクダミ自体がそういうところに生えるので、普段人目につかないのにどんどん増えていく。ドクダミは臭いけれど、だからこそ光を当てたいなって思ったところから始まって、「美しいものに美しい光」ではなく、光が当たらないものだからこそ、そこを輝かせる。その魔法のような表現をちょっとやってみたいっていう思いがありました。

当時、自分のメッセージをネットで打ち込んで、誰かにシェアすると、最後のシーンで(あの映像は長めにお尻がとってあるんですけれど)打ち込んだ文字が映像と合成されて、作品の中に埋め込まれて届く、というギミックが仕込まれていたんです。それをシーズンズグリーティングス、つまり季節の挨拶としてご活用くださいと。あとね、町内会の回覧板をカメラが横切っていくシーンがあるんですけど、それもTwitterから送った場合は自分のアイコンが壁紙に貼り付けられていて、あたかもそこに貼ってあったかのように合成されて届く。

——ディテールがかなり細かいですね。

こっそり仕組んだんです。気づかない人は気づかないし、気づいた人は「なんで自分が出てるの」と驚く。だから、アートでありながらもエンターテインメント性を入れることで、いろいろな人にリーチできるかな、という思いはありましたね。

——この作品の撮影場所はどちらなのでしょうか?

撮影班を組んで、動かしてしまうとどうしても温かみに欠けるというか、つくられた感じがでるのが嫌だったので、ゲリラ的にやろうって決めました。自分の足で散歩したときに直感で「この木、この場所だ」って感じるものを信じて、行動するという。だから撮影スタジオとか一切使わずに、人の家のブロック屏なんかも使ってます。

——突撃取材のような......。

僕が行くと怪しいんですよ(笑)。急に機材持った人が来て、「光を当てさせてください」って言うともう(笑)。公園でも「この藤棚いいじゃん」「うまくいくといいねえ」なんて言ってから交渉に行くので、(結果が)「すいませんだめでした」っていう場所はいっぱいありました。苔が生えた石畳の綺麗なところ(人のお宅の玄関なんですけど)も見事に断られたり......。あと管轄が区や都だと許可を得るのに2か月待ってくださいとか。公園も厳しくて。(撮影したのは)中野区にある小さな公園なんですけど、許可は出たけど時間帯がシビアで、「やっていいのは17時から21時までの4時間だけです」って言われて。寒い中現場で映像をつくって、撮影までできなかった日は一回持って帰って、別日にまたお願いして公園に行ってつくって......。撮影まで一気にやるので、普通の映像制作とも過程が違う。1週間あけると木の枝の様子が変わってるんですよ。

——自然を相手にする特有の難しさですね。

ケヤキの木なんか葉っぱが散っちゃって、計測した日から2週間経って戻ってきたら葉がない、みたいなこともありました。あと、月明かりは意外と明るくて、特に満月の曇り空だと大気の雲で光が拡散して見事に明るいんですよ。そういう日は待つしかないんです。

——条件が整うのが難しいと。

ドクダミのシーンなんかは(実はよく見るとわかるんですけど)雨が降ってきて。だから雨の中、プロジェクターが濡れちゃうどうしようっていうなかをなんとか撮りました。自然を相手にするとうまくいかないことのほうが多くて、それがまたやってて面白い。

——藤棚がある公園などは、近所にありそうな感じだなと思いました。親密な目線がここに反映されていると感じます。

みんなが行ったことある、もしくは知っている、触れたことがあるようなものにリーチしたかったんです。公園では子どもたちが砂場で普通に遊んでるなか、一生懸命に光をつくってたんですけど、子どもだから無邪気に僕のところに来るんですよ。「何やってるの?」って来るから、今から魔法かけるんだよって(笑)。藤棚の棚がグニョーって曲がった瞬間に「うおー」とか「やっべー」って男の子が言って、お父さんとお母さん連れてきて、「魔法使いいるよ」って。そしたらお父さんとお母さんも友だちを呼んで、あの日あの公園はパパママの参観日みたいになってました(笑)。

再生する力をテーマにした“RAKUGAKI”

——見たことないものが自分の近くで生まれてくるという興奮が伝わってきます。あの作品の裏側にはいろいろな人がいたんですね。次いで2012年に発表された第2弾が“RAKUGAKI”です。

NHKのBSプレミアムで石井竜也さんがナビゲーションされていたアートを紹介する番組で、「光を操るアーティスト」というカテゴリーの特集があったんです。そこで僕にゲスト出演してほしいと言われて、初めはスタジオの中で光を使ったパフォーマンスをお願いしたいって言われたんですね。向こうの方は「クリスマスツリー」みたいなイメージがあったそうなんです。でも、それはなんか違うなと思って。ちょうど震災があった年で、僕も及び腰だったんですよ。でも「作品を通じて何か伝えられることがあるんだったらぜひやりたい」っていう思いが一致して、「再生する力」という裏のテーマをつくりました。自然の生命力は凄いので、「生き返る力」や「再生する力」をテーマに何かやりたいですと話をしたら、NHKも賛同してくれて。

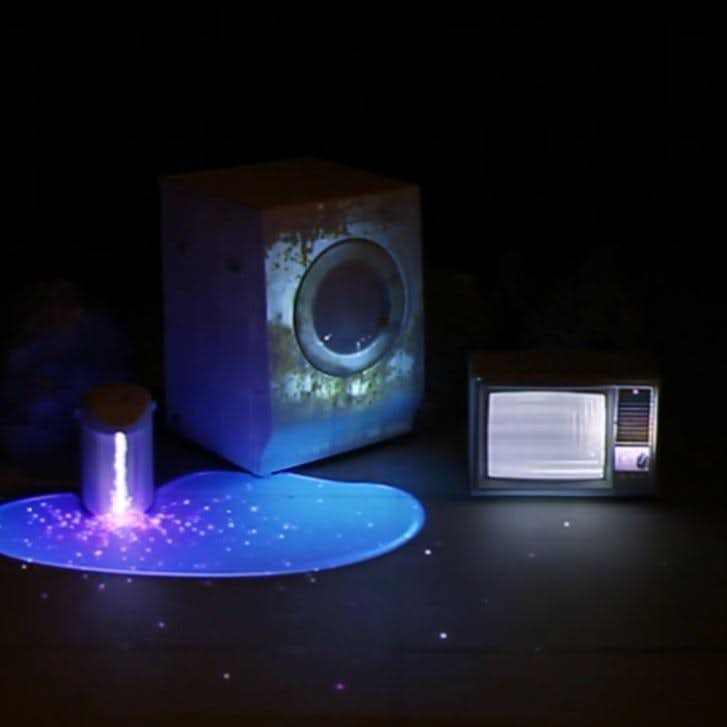

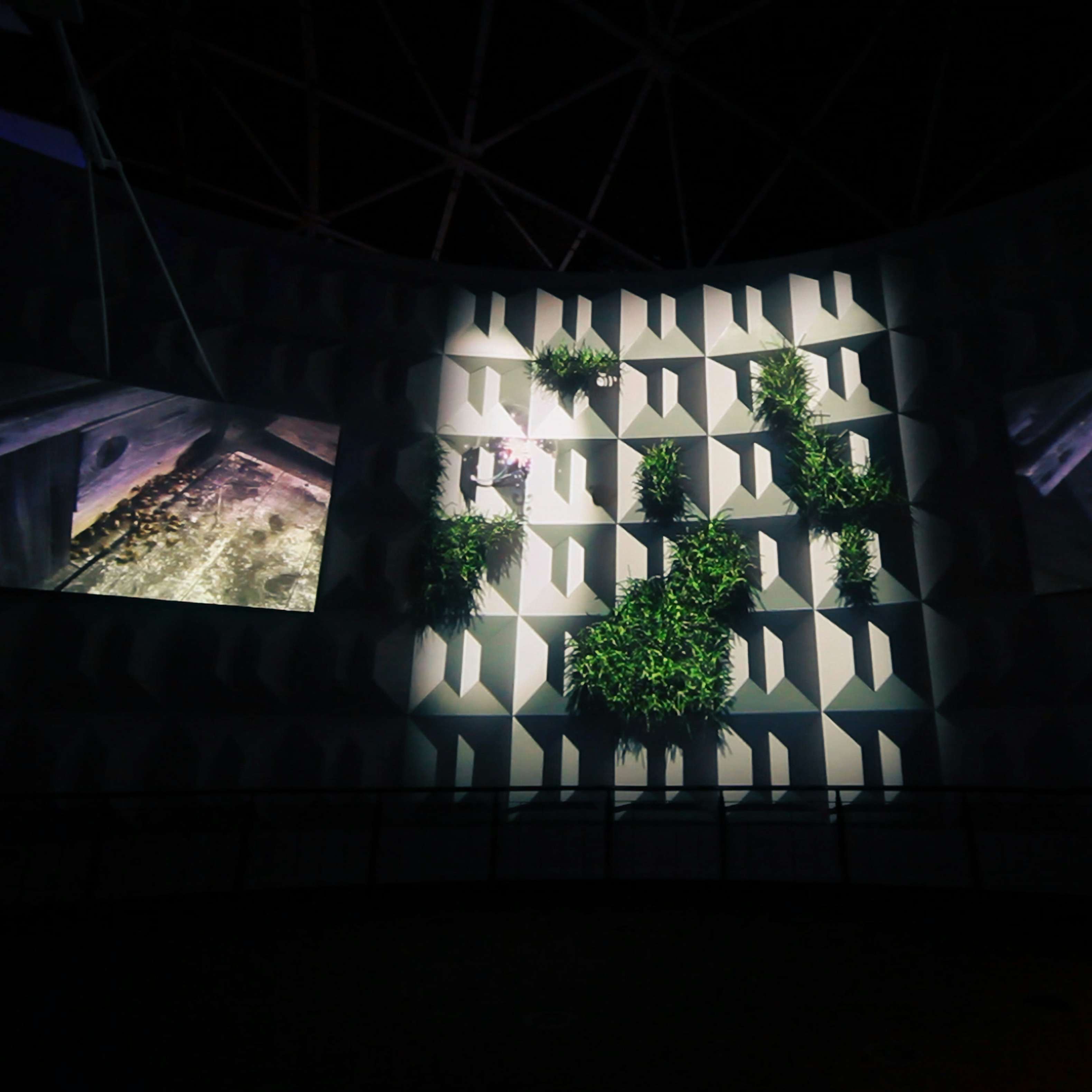

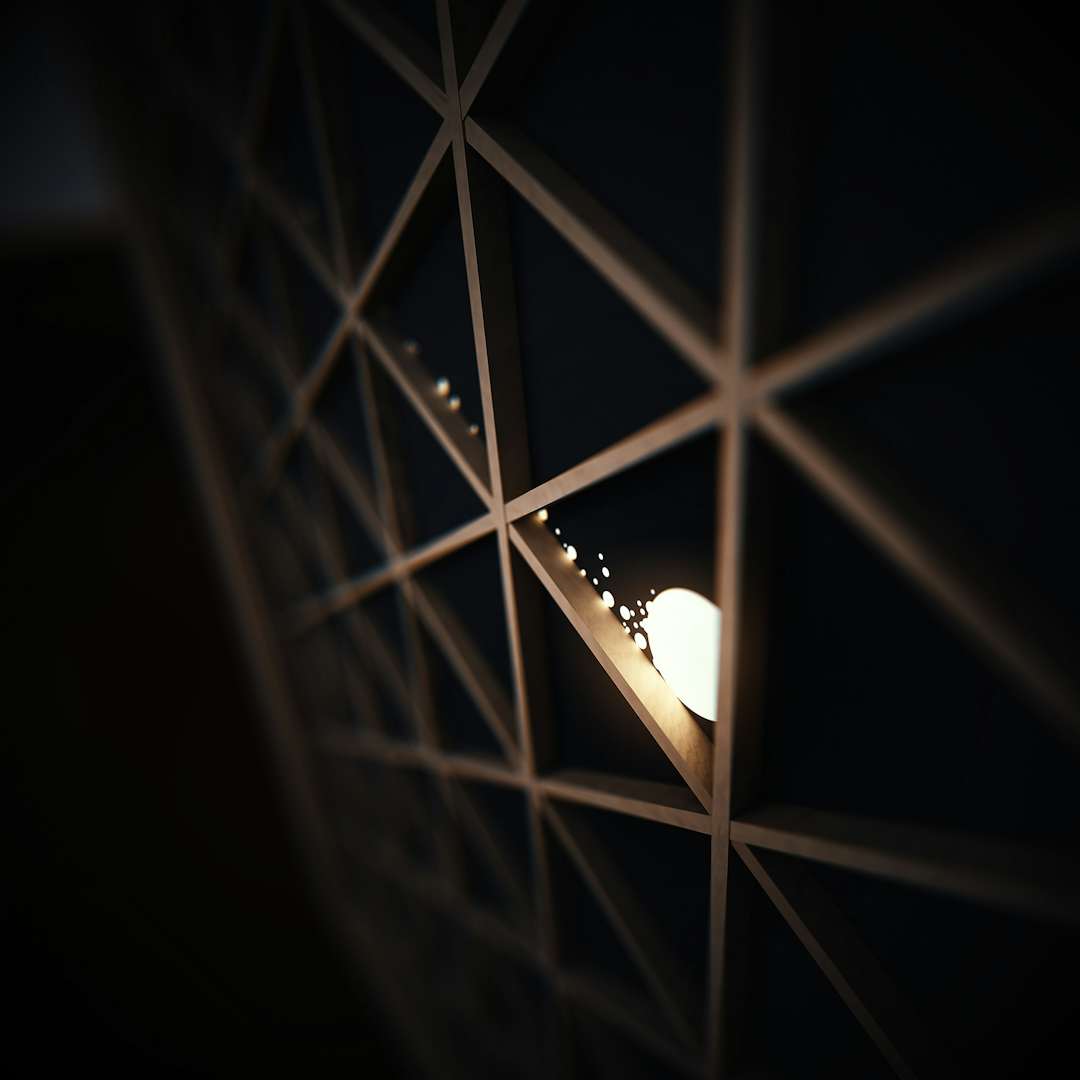

じゃあスタジオで何ができるかって考えたんです。廃品処理場に足を運んで、持って行っていいよと言われたので、洗濯機とポットとテレビをいただいてきたんですよ。それでスプレーで白く塗った3つのものを使って作品をつくりました。ゲストの方もいらしたので、インスタレーションとして楽しんでいただけるように製作し、記録のカメラも定点で撮った。定点だけど、そのなかでいろいろ起こる、という意図の世界観です。第1弾の“Light Tree (Season's Greetings)”で飛んで行った光の胞子の一つが、落書きをして次の場所に去っていくっていうシーンとしてとらえて欲しい。美術館やギャラリーで展示して観る、という状態をスタジオで表現したのが“RAKUGAKI”ですね。

手作業でないと表現できないこと

——例えば“Light Tree (Season's Greetings)”は映像制作にどれくらいの時間がかかったんでしょうか?

あれは2か月半から3か月くらい撮影していたと思いますね。現場に行って、その場で撮影して終わりではなく、それに合わせた映像をつくらなくちゃいけない。特に当時はその手法を確立しながらやっていたので、余計に時間がかかっちゃって。今はだいぶノウハウも増えたので、どんな場所でも対応できるし、条件を満たせば現場で大がかりなスキャニング作業はいらないですね。例えば今この紙とパソコンにこの場で「マッピングできるんですか?」って言われたら、30分くらいでできる方法は確立しました。ただ、あくまでもマッピングできるというだけで、映像は本気でつくるのでだいぶ時間はかかりますけど。

——そこには機器の技術的な進歩も関係してきますか?

機材に関しては絵と一緒だと思うんです。例えば、ナイロンで描くのか豚の毛で描くのかくらいの差だと思うので、それに対していい悪いっていうよりは、その人の癖や使いやすさの差だと思います。コンピューターはあるところまで進んでしまったので、映像に関してはある程度まで達したかなという感じはしますね。

——あとは相性だと。

技術が進むと、プラグインやフィルターなどのプリセットされた機能を使って、それらしい表現が短時間で作れます。これは本当に時間短縮にもなるし楽なんです。ただ、誰が作っても同じような表現になってしまうので、自然とアナログな手作業が増えてきます。動きに関してはプログラミングでつけるのはあまり好きじゃないんです。自分の感情や思いを動きに乗せたいので、手で動きをつけてくっていうのが僕のアニメーションの特徴でもあるんです。最終的なアウトプットは光学機器で出さなくてはいけないから、コンピューターグラフィックスというものは使いますが、動きは1コマ1コマ手でつけちゃうこともあります。じゃないと表現できないことが今は特に多くて。

——MASARUさんにとっては、デジタルといえどアナログ的な動きが重要なんですね。

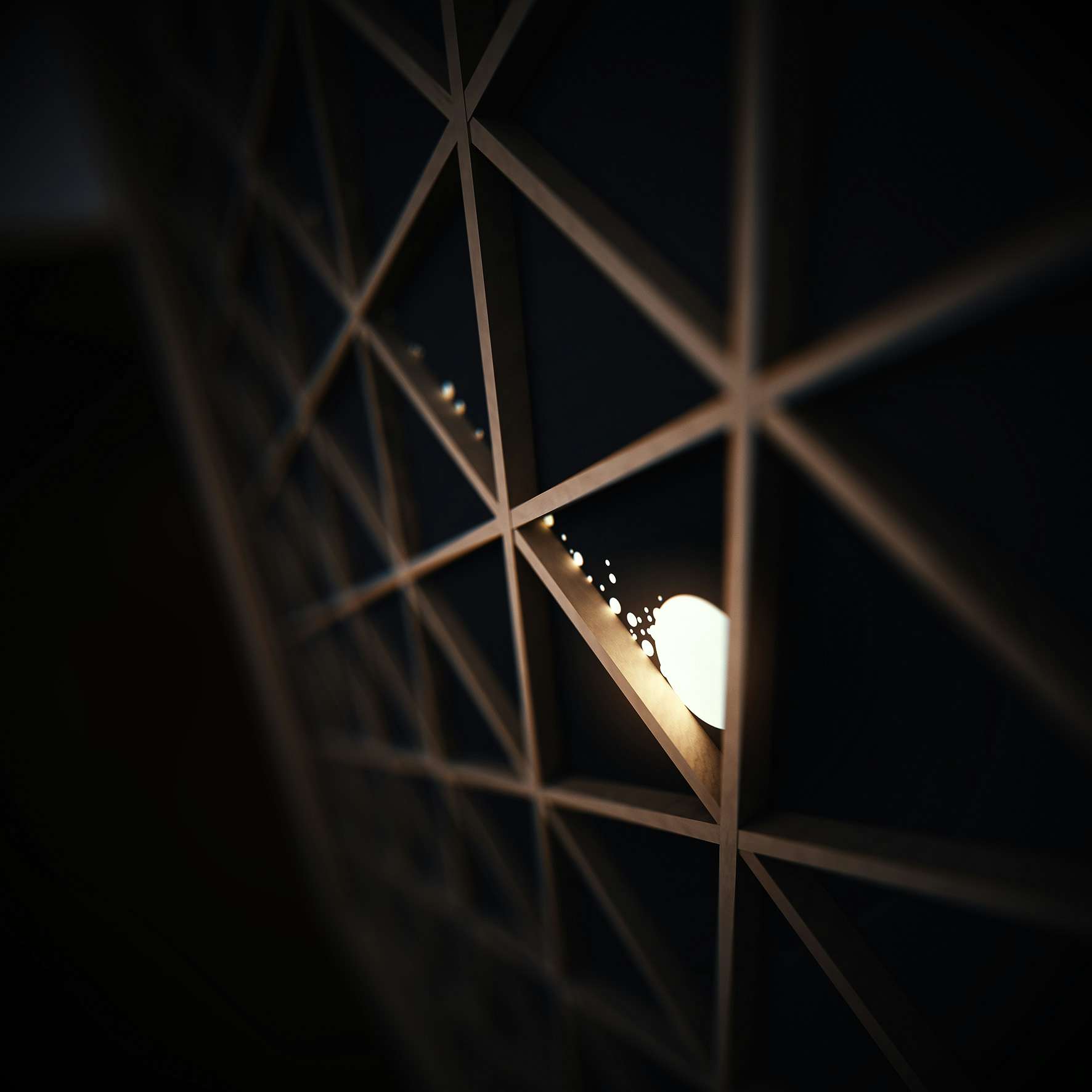

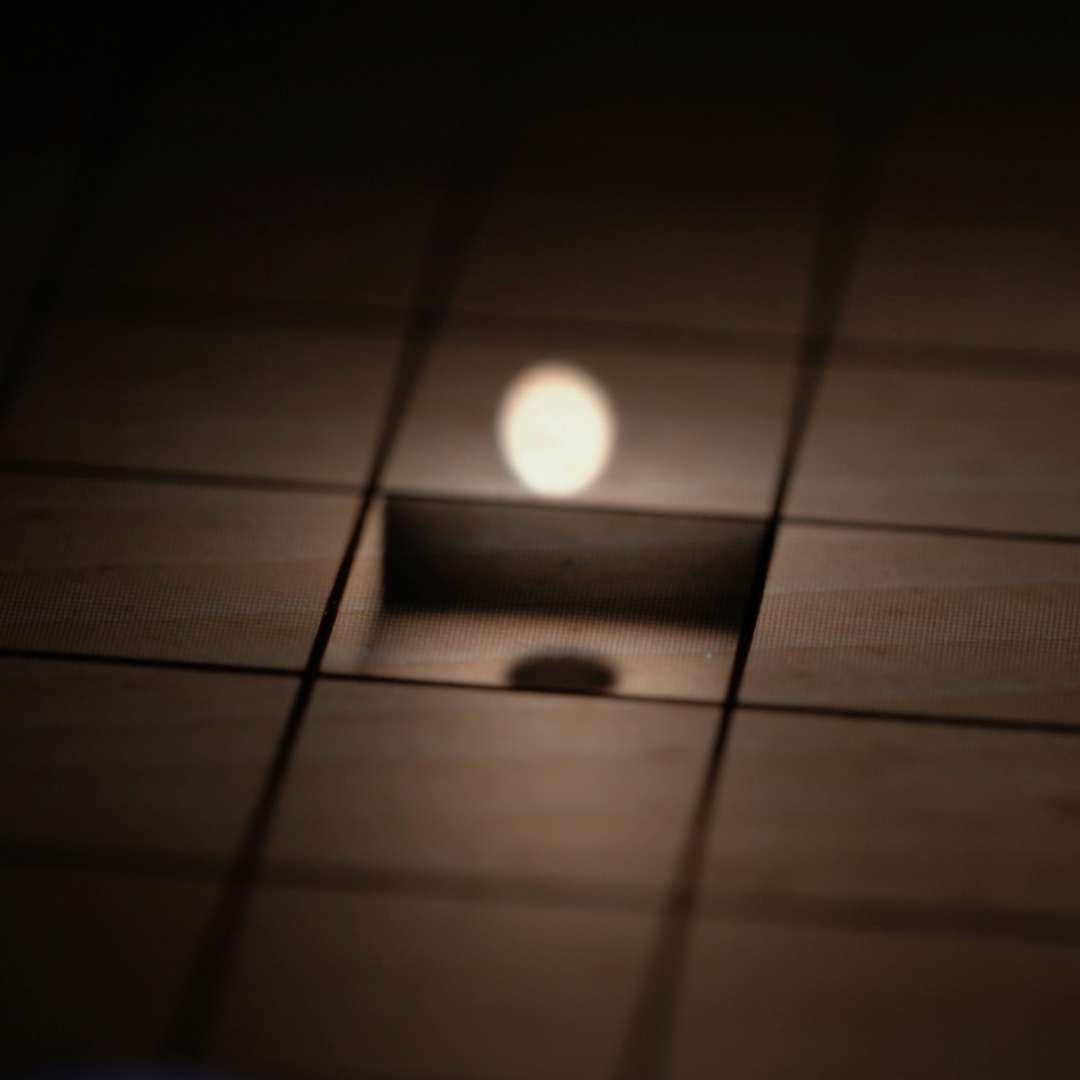

手作業のトライアンドエラーの繰り返しですね。ちょうど今つくっているのも、6秒くらいのシーンだけで3日もかかりました。ちょっと違和感があるとつくり直すから、粒1個を1コマ1コマ描いて、それを再生して投射して、初めて「きた!」ってなったらやっと撮影始めるんです。いい絵が描けるまで何度も向き合う、それは毎回こだわってるところではありますね。

影を制しないと光を動かせない

——物体に投影することの難しさは、お話をうかがうまであまり意識していませんでした。

特に「LightTreeProject」は、もともと存在するものに対して光を当てて、そこを変化をさせるという作品スタイルなので、そのもの自体をひん曲げてはいけないと思ってるんです。特に、今回は木をテーマにしてるので、光を当てると色が変えわっちゃうんですよね。白を出そうとすると白にならないので、どうやったら白を出せるかというところから始まります。絵具と違って塗れないので。逆に黒も難しい。黒っていう光はなく、影が黒だから。つまり影を濃くしていくしかない。光を操るというのはまさにそこです。影を制しないと光を動かせない。そう思いながら最新作を見ていただくとより面白いかもしれない。

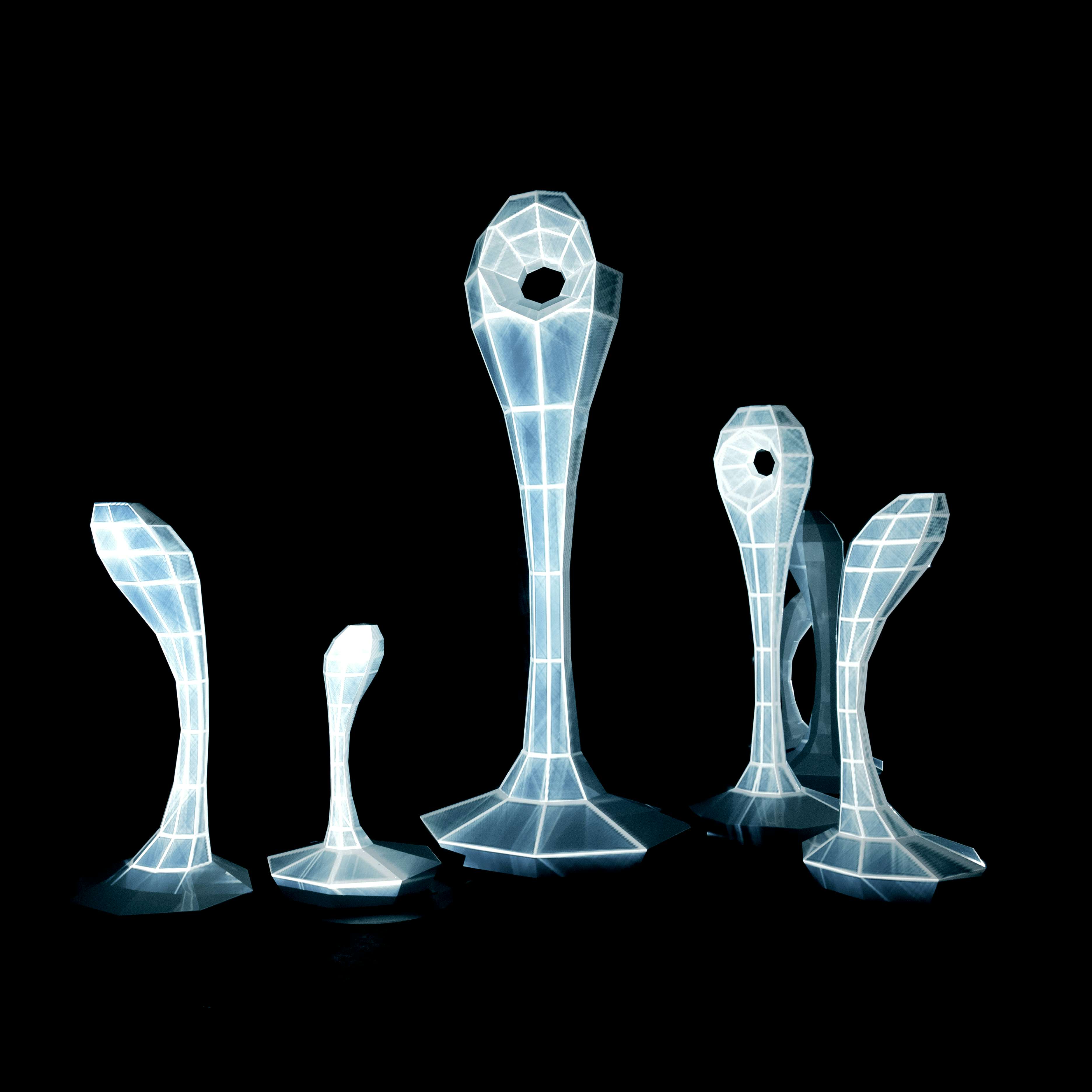

——その最新作が“Tsubomi”ですね。これはどういう作品になるのでしょうか。

“Tsubomi”をつくろうと思ったのは2年前です。なぜ「蕾」なのか、じょじょに明かしていこうと思って、特設サイトで僕が2週間に一回くらいヒントをアップしていってるんですね。最後まで見てからもう一度作品見ると、まったく印象が変わってしまう、というストーリーがあって少しずつ進んでいます。

——タイトルはどこから着想を得たものなのですか?

そこは言えない(笑)。2年前に何かと僕は出会ってる、ということは言えるんですが、それはこの作品が公開されて2か月後くらいにわかります。僕のなかでは大きな山は越えたので、今は料理でいうところの大変な皮むきが終わって、やっとフライパンを振れるというちょっと楽しくなってきたところですね。あとは胡椒を振る段階です(笑)。

——“Tsubomi”に関してこれ以上うかがうのは難しそうですね......(笑)。

一つ言っていいことがあるとするなら、「使い古されたもの」がコンセプトとして出てくるんです。人が触れたもので、ちょっと寂れたものに美しさを見出していこうとする、「侘び寂び」の「寂び」の部分。日本独特の美意識だと思うので、それを表現したいなと。だから撮影場所も、古民家や古い木でできた廊下などが出てきます。

——「LightTreeProject」は、この“Tsubomi”以降、どういったプランがあるのでしょうか?

アート作品としての位置をキープしようとするとなかなか難しい。実はこのプロジェクトも、「無題」って書きたいくらいの気持ちなんです。小さい頃、美術館で前衛的なアートを見たとき、抽象的であればあるほど、「なんだこれ!?」って思っていた自分がいる。具象的なものは子どもにも理解できて、抽象的になると向き合うことができなかった。この作品のなかでは、アートの楽しみ方がわからない人にでもわかりやすい"スロープ"をつくってあげて、このスロープを上がって自由に見ていったらどうですか?という部分もあるんです。芸術性を高めた作品にしたい、かといってわからない人を突き放すのではない。そこはいつも葛藤するところでもありますね。デザインとアートの違いみたいなもので。お客さんがいればそこに焦点を当てればいいんですけど、これはアートですから。「わかる人だけがわかればいい」というのは、個展ですればいいのかなって思います。

——間口を広げたい、ということですね。

アートの向き合い方はそれぞれ自由ですから、いろいろ感受性も育ってくるし、この作品がそこにリーチしてくれたら、面白いことが起こせるんじゃないかという気持ちもあります。

——「知る喜び」を与えたいと。

出会った瞬間に動けなくなる、それがアートの面白さですから。図鑑で見てた絵を現地で見たときに動けなくなる、そういう体験を伝えたい。今はなんでもスマ―トフォンで見て、知った気になってしまうけど、そうじゃないってことを伝えていきたい。僕の作品が映像インスタレーションなのも、生で見てもらって、体感して初めてその素晴らしさや、作者の伝えたいことにリーチして、喜んで欲しいっていうのはすごくあります。