応挙、若冲に並ぶ江戸中期京都画壇の巨匠・池大雅の85年ぶりの大回顧展が京博で開催

江戸中期京都画壇で活躍し、与謝蕪村とともに南画を大成した画家・池大雅(いけの・たいが)の回顧展が京都国立博物館で開催される。約150件の作品、資料が並び、過去最大規模の大回顧展となっている。会期は2018年4月7日〜5月20日。

池大雅(1723〜76)は江戸時代中期の京都画壇で活動した画家。同時代に円山応挙や伊藤若冲など個性豊かな画家たちが活躍するなか、中国絵画の新様式をもとに独自の画風を形成し、与謝蕪村とともに「南画の大成者」と称される。

近年海外で大規模な展覧会が開催され注目を集めているが、日本では1933年の恩賜京都博物館(現・京都国立博物館)での「池大雅遺墨展覧会」以来、大規模な回顧展は開催されておらず、本展が85年ぶり、さらにおよそ150件の作品・資料を紹介するという過去最大規模の回顧展となっている。

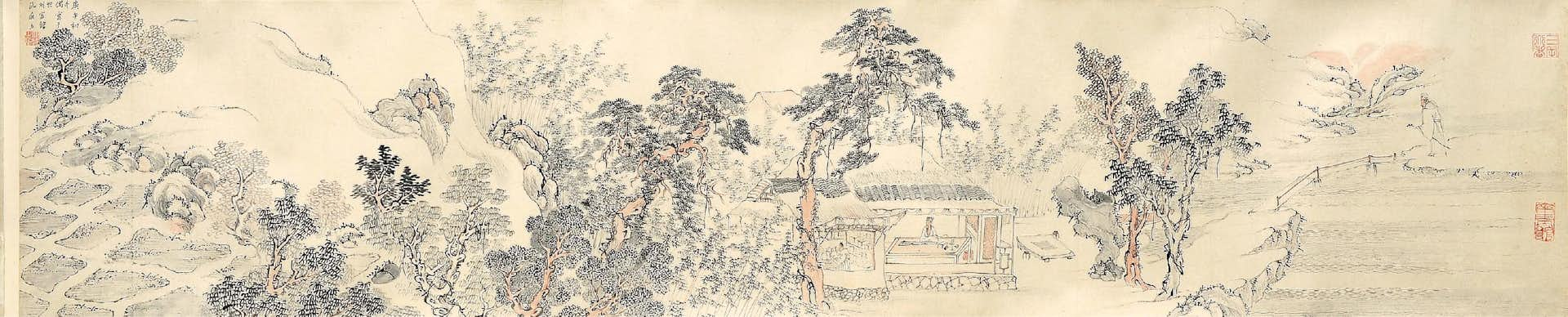

本展では大雅の初期から晩年までの画業を紹介する。若い頃は扇屋で生計を立てていた大雅。『芥子園画伝』などの中国画譜から学んで、精緻な筆致の作品を描いた。また、大和郡山藩の重臣である柳沢淇園(やなぎさわ・きえん)や、篆刻家の高芙蓉(こう・ふよう)、書家の韓天寿(かん・てんじゅ)といった、生涯にわたる知人たちとの出会いもこの頃で、その交友を示す作品や資料が展示される。

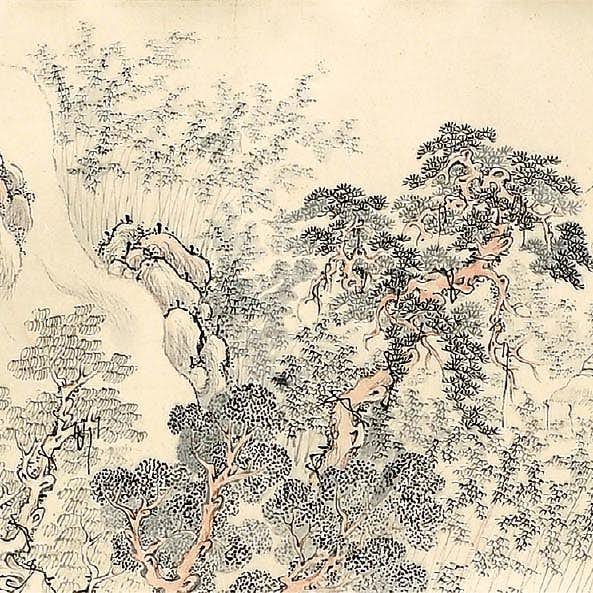

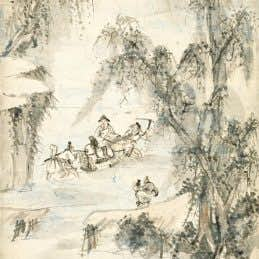

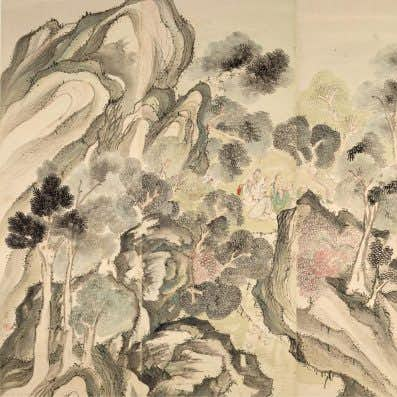

大雅の表現に大きな影響を与えた旅の記録。《浅間山真景図》は旅のスケッチから描かれた作品で、その空間表現は西洋の銅版画を参考にしたのではないかと考えられている。さらに、筆の代わりに指を使う「指墨画」という技法を用いた表現など、画技を深めていく様子も紹介する。

そして40歳以降の作品は、その表現の大成を物語る、多くの国宝・重要文化財指定作品が並ぶ。旅を通じて得た実感のこもった空間表現や、指墨画や書、学んで自分のものとした中国絵画の様式など、それまでの制作をもとに確立した大雅芸術の神髄が堪能できる。