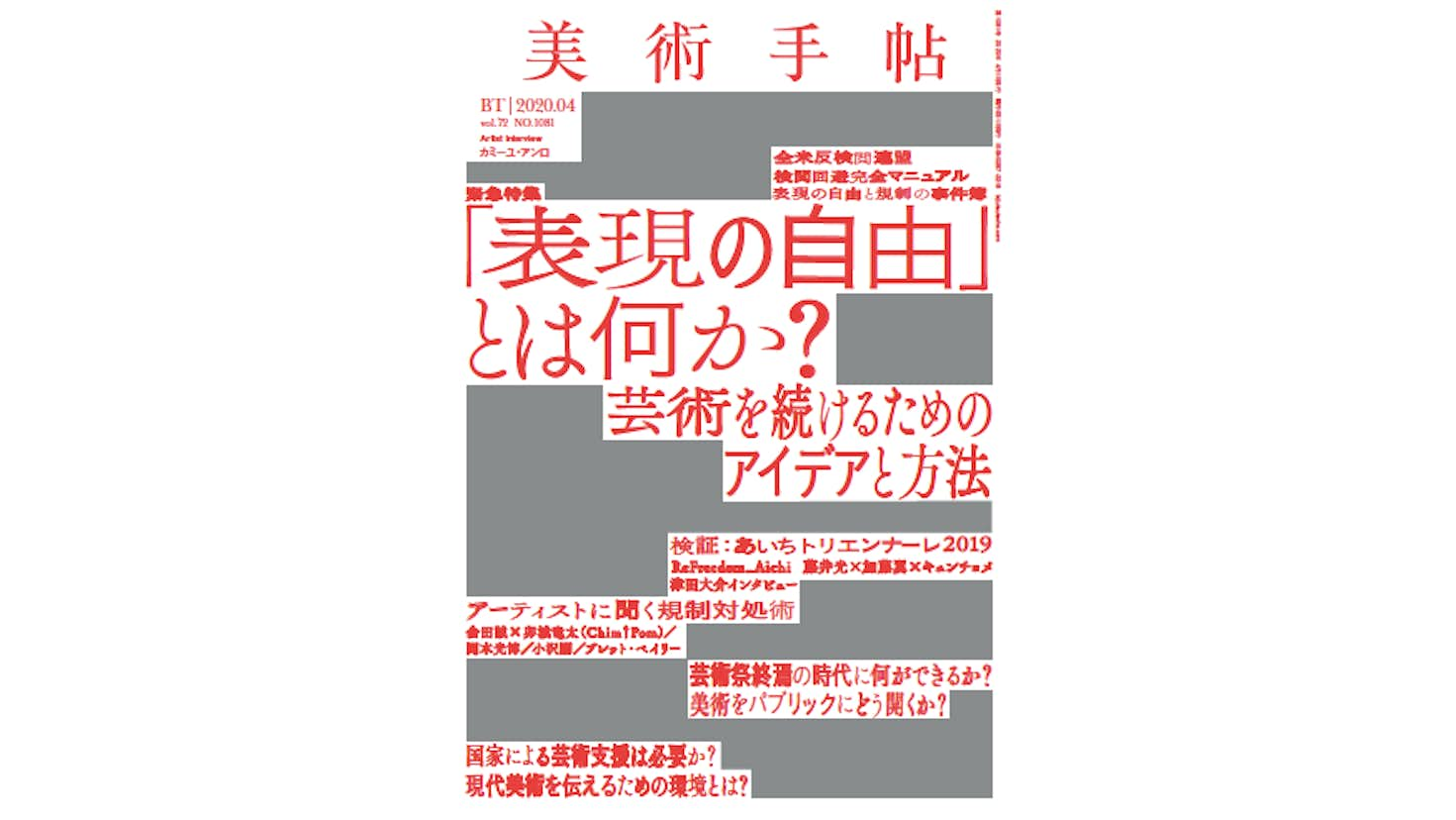

アーティストが規制の時代をサバイブするためのアイデアとは? 『美術手帖』4月号は「表現の自由」特集

『美術手帖』2020年4月号は「表現の自由」特集。芸術祭の一部展示中止や、文化庁の補助金不交付といった介入問題を引き起こした、あいちトリエンナーレ2019。この事件のプロセスで、アートと表現をめぐって、どんな問題が噴出したのかを明らかにするとともに、再び同じことが繰り返されないために、規制を回避するためのアイデアと方法を紹介する。

3月6日発売の 『美術手帖』2020年4月号は、「表現の自由」を特集する。

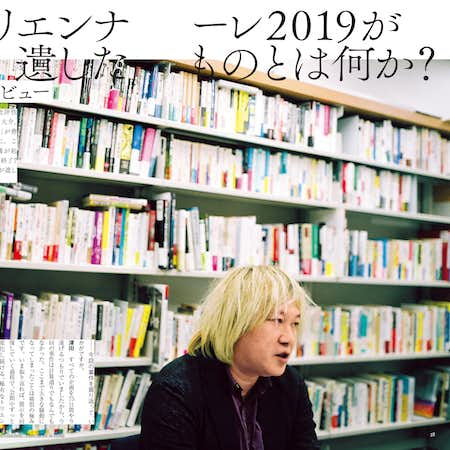

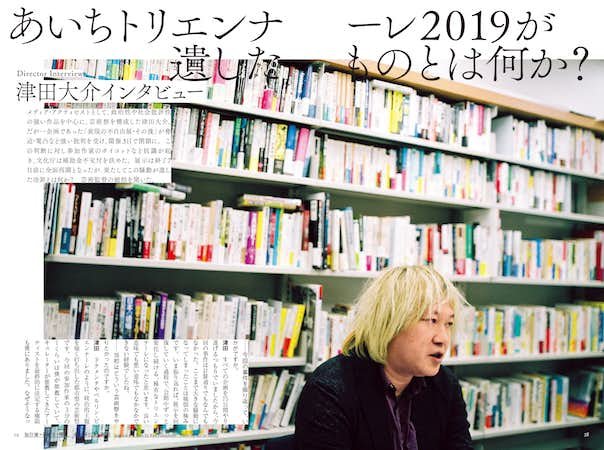

昨年8月に開催された「あいちトリエンナーレ2019」は、メディア・アクティビストの津田大介芸術監督のもと、ジャーナリスティックな視点で企画された芸術祭として打ち出された。ところが開始早々に、《平和の少女像》を展示していた一企画「表現の不自由展・その後」に対して強い批判が起き、同企画は中止に。参加作家たちの働きかけもあり、展示は全面再開したが、この過程で補助金不交付を文化庁が決定したという事実は、いまも残ったままだ。

本特集では、まず津田大介氏や、作家たちの連携プロジェクト「ReFreedom_Aichi」メンバーへのインタビュー、また客観的な視点で総括する黒瀬陽平氏のインタビュー等を通して、同芸術祭の功罪を検証する。

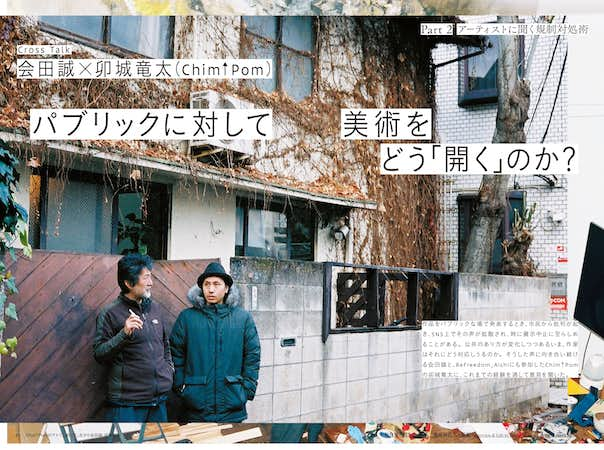

もちろん国内外の歴史を振り返れば、美術表現にまつわる規制や検閲は、あらゆる時代と地域で起きている。過去に起きた表現規制をめぐる事件を列挙した記事「表現の自由と規制の事件簿」を見ると、天皇制や、わいせつ問題、政治や権力をめぐる表現など、タブーをめぐる表現規制は繰り返されていることがわかる。

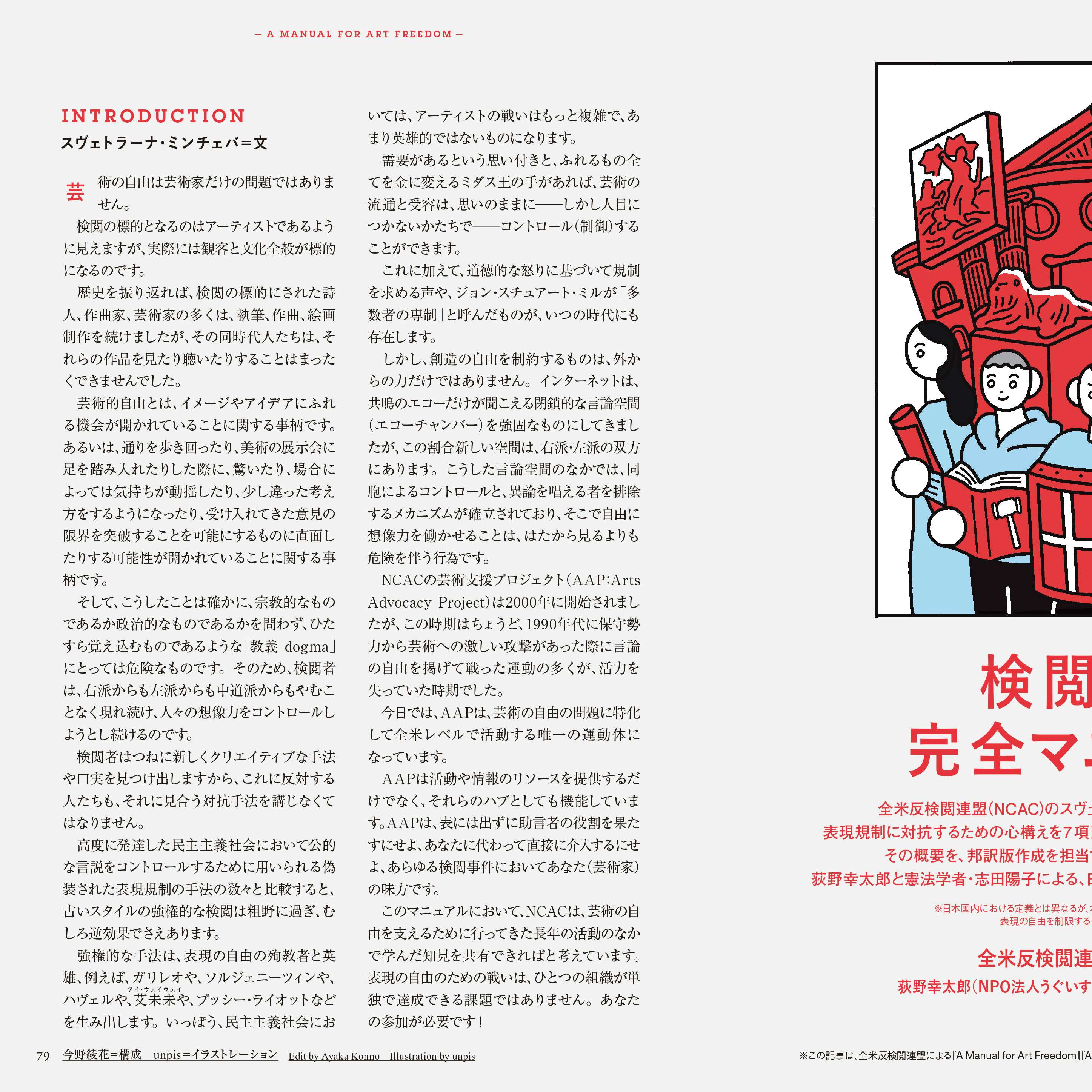

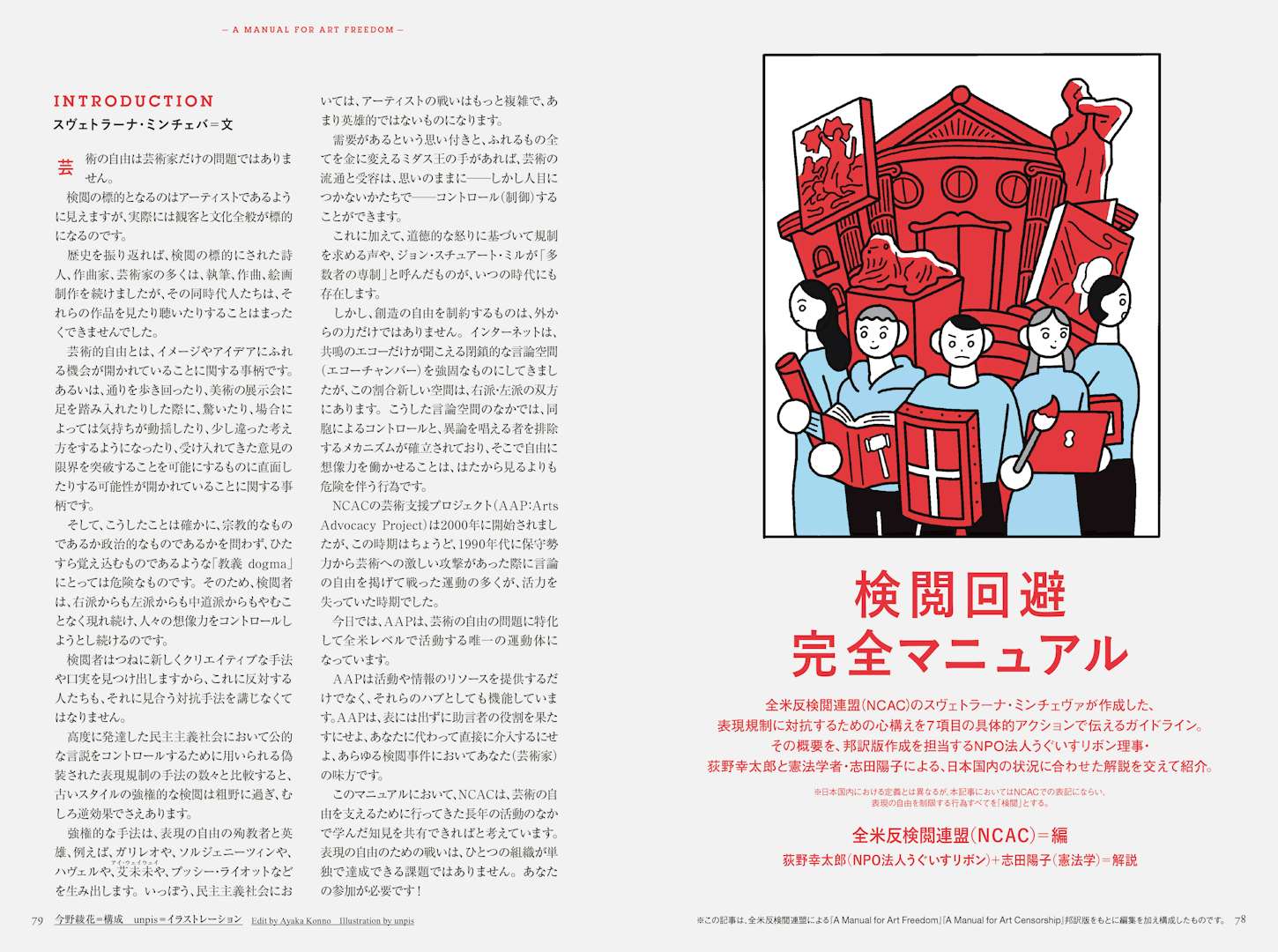

そこで、そうした規制や検閲を受けた場合、萎縮せずにどう乗り越えるのか、対処法を知るために、会田誠やChim↑Pomの卯城竜太らアーティストたちに、これまでの経験や、考え方をインタビュー。さらに、アメリカでつくられた検閲を回避するためのマニュアルも紹介。規制に対していかに取り組むべきか、心構えを解説している。

そして今回の事件の背後にある諸問題として美術の社会における存立や、現代美術を教え、伝える機関や制度における課題をテーマにした座談会を組んでいる。公費による芸術支援や、美術を学ぶための環境づくりとはどうあるべきかという問題、さらには美術館は観客にどう開かれるべきかという根本的なテーマをめぐり、森美術館館長の片岡真実らキュレーターたちの議論も展開されている。

最後は様々な立場で美術に携わる人々から、今回の事件の背景にある問題やそれを解決するための提案を集めることで、より多角的な論点をあぶり出すことを試みている。この特集を手引きとし、これからも議論を続けていくことで、事件が発展的に活かされ、規制や介入を許さないムードづくりへとつながることが望まれる。