4年の休館を経て滋賀県立美術館が開館。「リビングルーム」のような美術館目指す

2017年4月からリニューアル整備のため長期休館してきた滋賀県立近代美術館が、新たに「滋賀県立美術館」として開館を迎えた。ディレクター・保坂健二朗が目指す「リビングルームのような美術館」とはどのような姿となっているのか。レポートでお届けする。

美術館を県民の「リビングルーム」に

1984年に開館し、2017年から長期休館に入っていた滋賀県立近代美術館が、「滋賀県立美術館」として6月27日に開館を迎えた。

同館は当初、妹島和世と西沢立衛による建築家ユニット「SANAA」の設計のもと既存の建物改修と新棟建設をする「新生美術館」計画によって、2020年に開館するはずだった。しかしながらこの計画は18年7月に凍結。その後、既存の施設をリニューアルする工事が進められてきた。

今回のリニューアルにおける軸は、展示室インフラのバージョンアップと、エントランスロビーの機能を充実させた「ウェルカムゾーン」の創出だ。とくにウェルカムゾーンは、滋賀県立美術館を象徴するような場所となっている。

ウェルカムゾーンでは美術館では異例とも言える、持ち込みを含んだ飲食が可能となった。これは美術館の立地とも大きく関係している。同館は約43ヘクタールという広大な「びわこ文化公園」中にあり、美術館は公園=公共空間と地続きであるという意識から実現したものだ。

ディレクター(館長)の保坂健二朗は、こうした美術館のくつろぎの空間を「リビングルーム」ととらえ、美術館に親しんでもらいたいと語る。「開館当時の当館のコンセプトは『県民の応接間』だったが、2021年のいま、美術館のあり方はもっとくつろいだものに変わってもよいのではないか。作品を見ることが目的でなくとも来館してほしいし、親子連れも多く受け入れたい」。

その言葉にあるように、リニューアルによって2階には広々としたキッズスペースも誕生した。また展示室においても、子供の泣き声を注意するのではなく、周囲がそれを受け入れるような環境にしたいと保坂は話す。

美術館では滋賀ならではのディテールにも注目だ。例えば椅子やサイドテーブル、照明には滋賀を代表する工芸の信楽焼が使われており、ぬくもりを感じることができる。

こうしたデザインの統括は大阪を拠点とするクリエイティブチーム「graf」が、グラフィックデザインやサイン計画は「UMA/design farm」が担当。決して華美ではないものの、80年代の重厚な建物と現在のデザインがうまく融合しており、落ち着いた空間が誕生した。

なお同館1階には、公立美術館では珍しい作品販売も可能なポップアップギャラリーや、フレキシブルに使用できるラボといった施設も完備。若手作家や企業、大学など、様々な人々が美術館と関わりを持つ場所として機能しそうだ。

>>建物竣工時のレポートはこちら

オープニングはふたつの展覧会

滋賀県立美術館の新たな出発を飾るのは、ふたつの展覧会、「Soft Territory かかわりのあわい」(〜8月22日)とコレクション展「ひらけ!温故知新 ─重要文化財・桑実寺縁起絵巻を手がかりに─」(〜8月22日)だ。

「Soft Territory かかわりのあわい」は、現代の作家たちにフォーカスした企画展で、滋賀にゆかりのある若手作家たちが参加。

近代美術館時代、同館では86年度より「シガ・アニュアル」という同時代の若手・中堅作家を取り上げる展覧会が行われていたが、99年度でその幕を下ろした。今回の展覧会は、そんな現代の作家たちと美術館の関係を結び直すものであり、休館中に県内各地域で展開してきた若手作家を紹介するプログラム「アートスポットプロジェクト」を下敷きとするものだ。

参加作家は「アートスポットプロジェクト」の参加作家9名に3名を加えた石黒健一、井上唯、井上裕加里、河野愛、小宮太郎、武田梨沙、西川礼華、藤永覚耶、藤野裕美子、松延総司、薬師川千晴、度會保浩の12名。

企画を担当した学芸員・荒井保洋は、「本展はコミュニケーションをテーマにしている。いまを生きる作家とともに展示をつくることは、いまの問題意識を反映させること」だと語る。とくにコロナ以降、人と人の関わり方は大きく変わった。本展は、そうした人と人の関わり、あるいはコミュニケーションをテーマにした新作が集う。すべてが新作で構成された展覧会は、近代美術館時代以来、初めてだ。

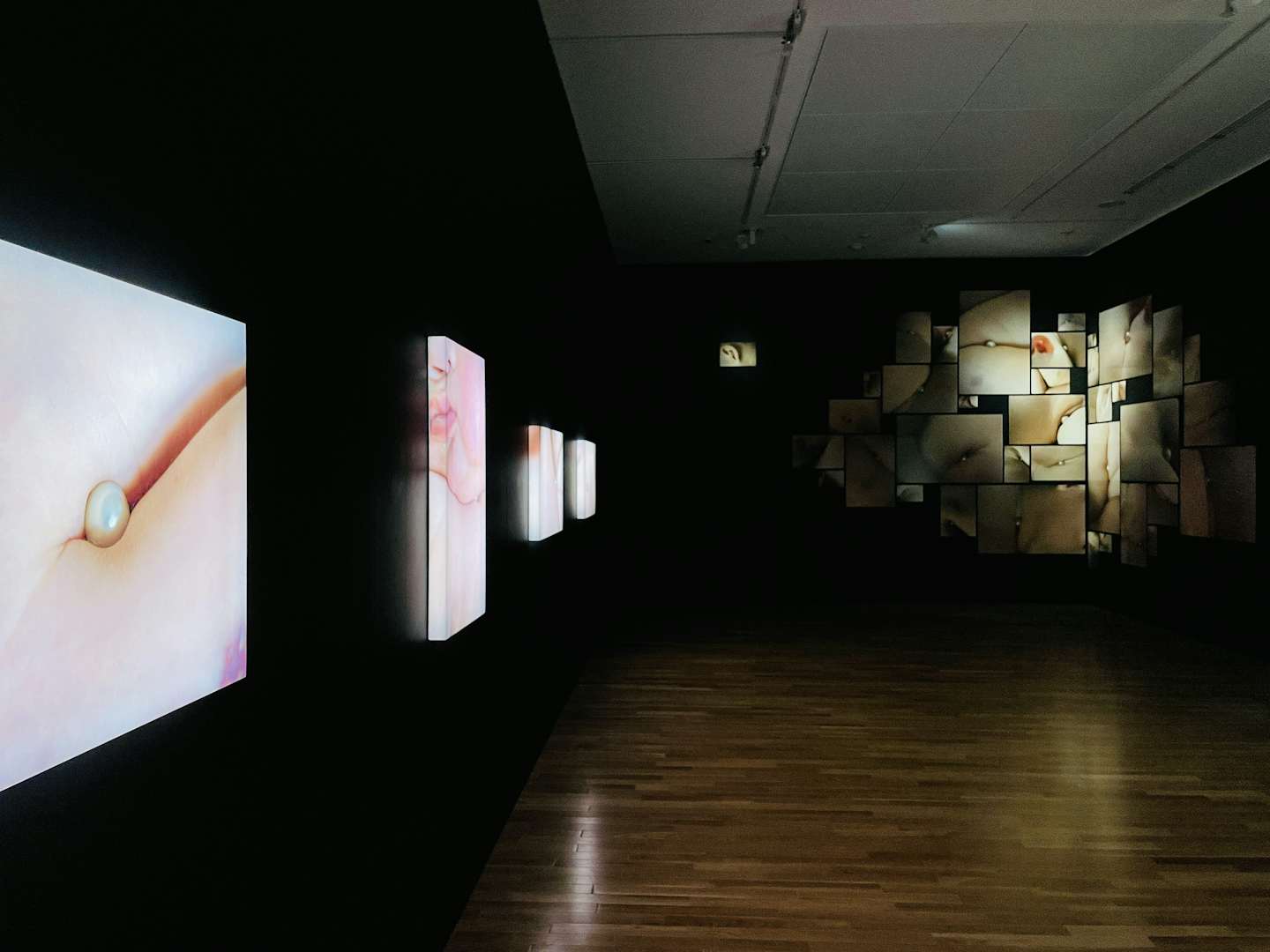

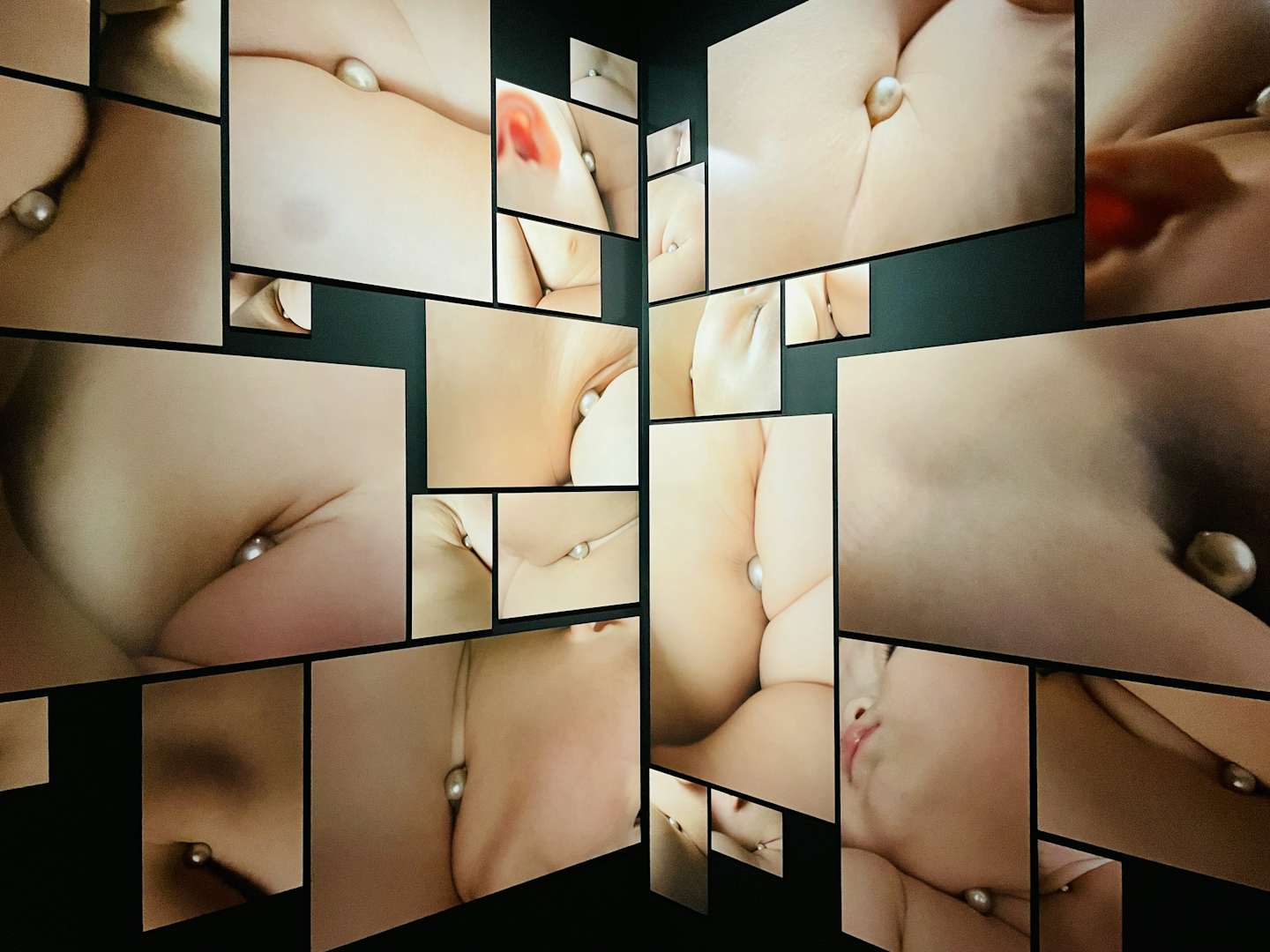

例えば河野愛は、コロナ直前に出産し、乳児とコロナという「得体の知れないもの」に囲まれ、向き合ってきた体験から作品を着想。貝の中に異物が入る(入れる)ことでできる真珠と、自身の妊娠・出産を関連付けた写真作品をインスタレーションとして展開する。

井上裕加里の作品にも注目したい。美術館の屋外展示場である「彫刻の庭」に置かれた2つの遊具。ブランコと滑り台であることは一目瞭然だが、これらは使用する人間が相手とコミュニケーションをとることで初めて遊ぶことが可能となる。また日本と韓国の高校生がそれぞれ行ったグルーピングゲームを映像作品とした《Grouping》は、集団におけるコミュニケーションがどのように機能するのかを提示している。

いっぽう、コレクション展の「ひらけ!温故知新」は、地域の文化財と美術館のコレクションをつなげる試みだ。

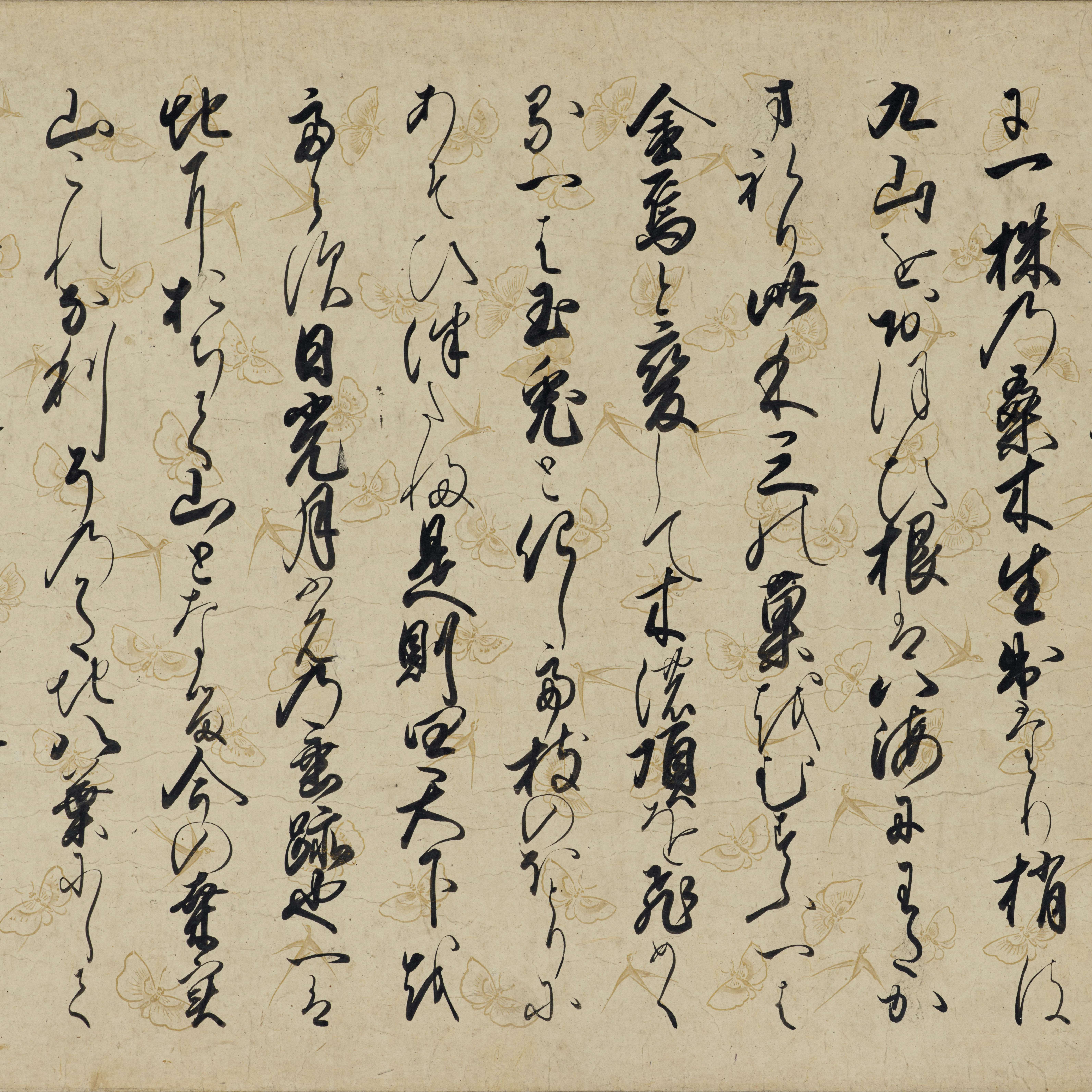

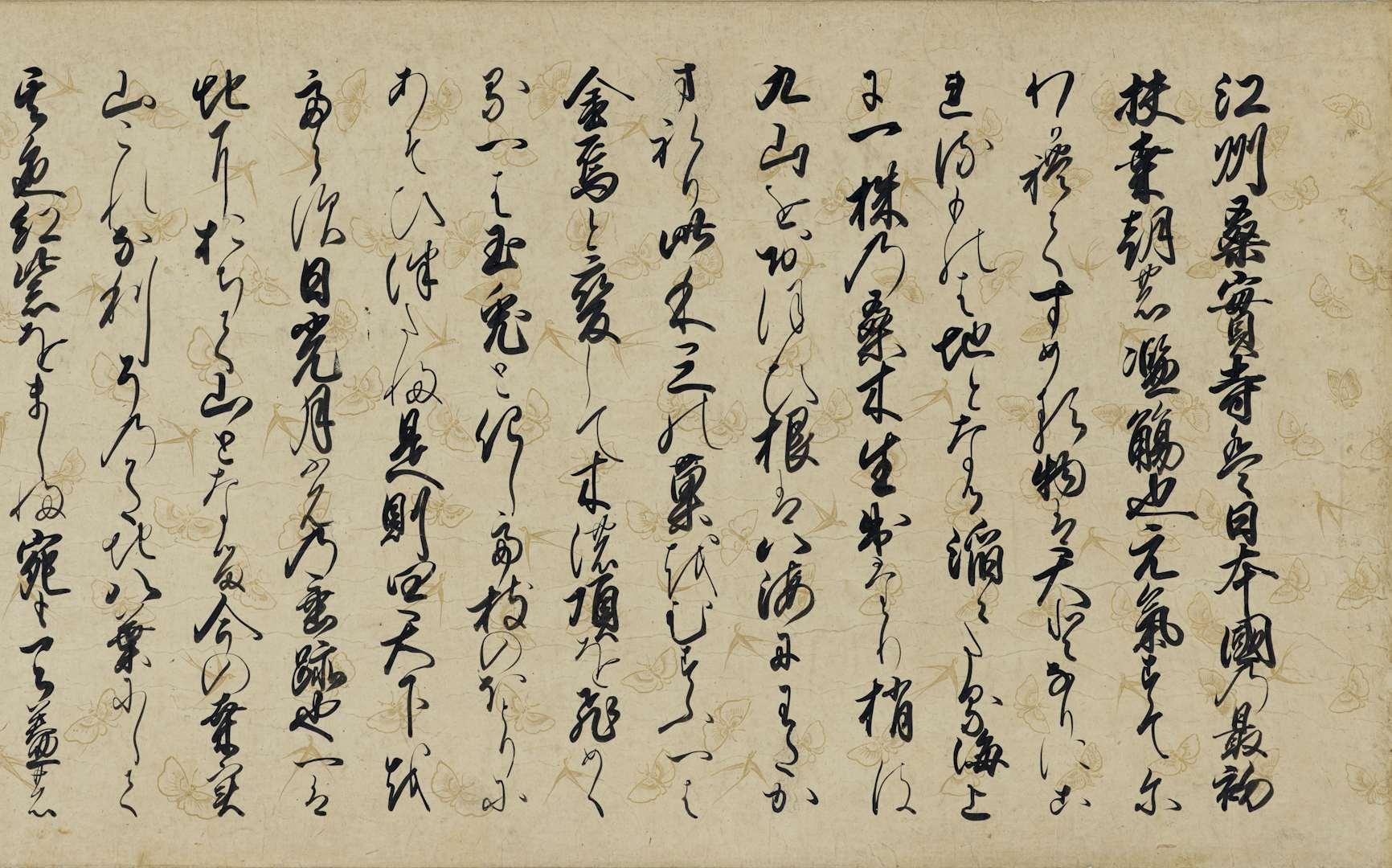

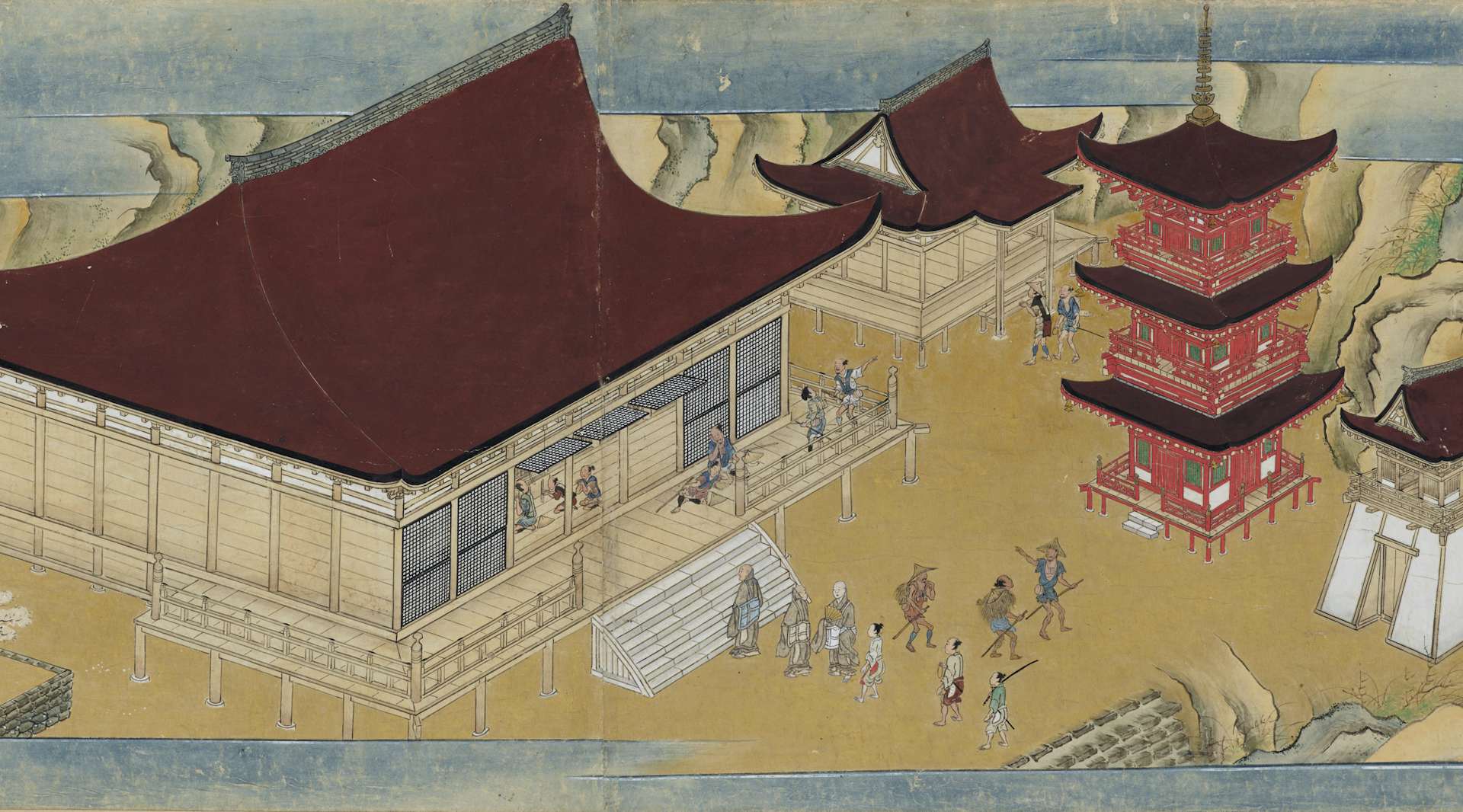

展示の起点となるのは、滋賀・近江八幡市の桑実寺が所蔵する重要文化財《桑実寺縁起絵巻》(1532)。約500年前に描かれながらも、いまなお鮮やかな色を残すこの絵巻は、桑実寺の創建と、本尊である薬師如来の由緒を記した縁起絵巻。注文主は室町幕府の第12代将軍・足利義晴で、後奈良天皇と青蓮院尊鎮、三条西実隆が詞書(ことばがき)を執筆し、土佐光茂が絵を描いた。注文主、詞書筆者、絵師、注文の経緯が判明しているという点で貴重であり、室町時代を代表する絵巻と言われている。

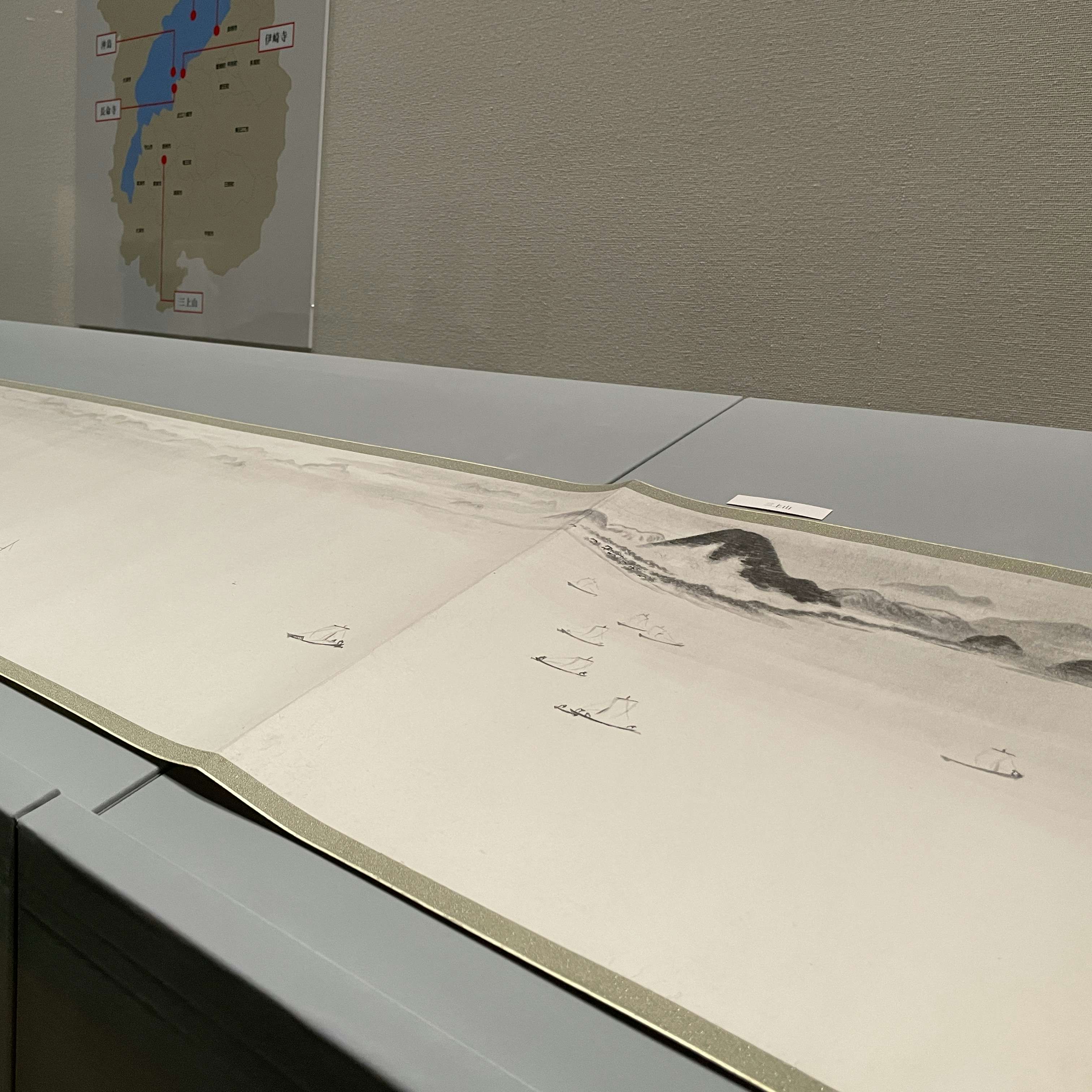

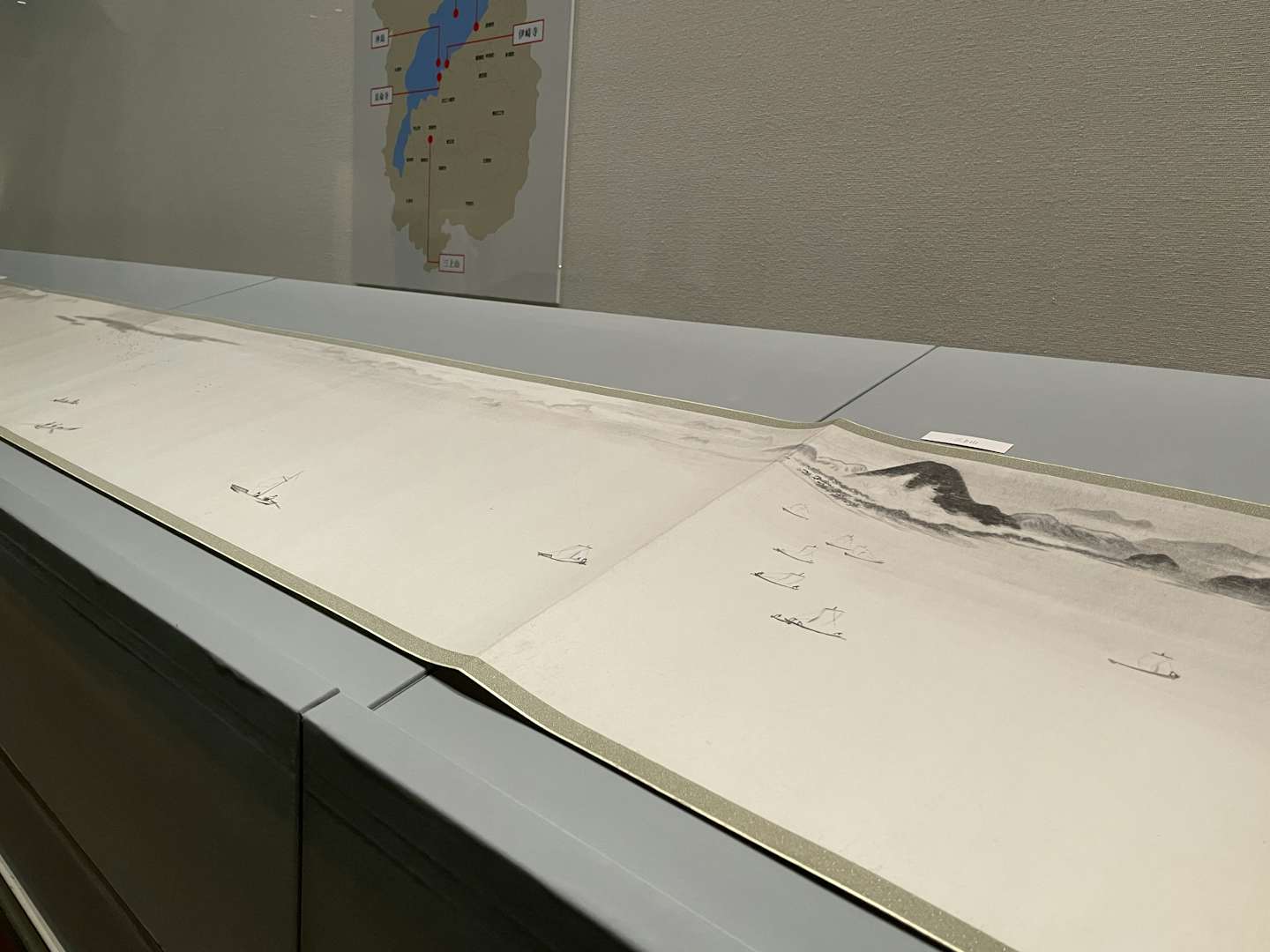

本展では、この現実の景観に即したパノラマ絵巻から導きだされる「パノラマの視点」「ストーリーを描く」「祈りの情景」という3つを切り口に展覧会を構成。横山大観の《鳰之浦絵巻》(1918)、野洲地域に伝わる昔話を描いた三橋節子《田鶴来》(1973)、など全40件(展示替え含む)が凝縮されている。また、滋賀出身の画家・小倉遊亀に特化したコーナーでも、この3つの切り口から選ばれた作品群が並ぶ。

本展を企画した学芸員・大原由佳子は、「滋賀県にゆかりのある絵巻は多く、滋賀は絵巻の宝庫。絵巻を起点にコレクションを見つめ直したとき、どのような化学変化を起こすかを考えた」と本展の狙いを語る。

これまでにない現代美術の展覧会と、コレクションによって滋賀を見つめ直す展覧会。この2つとともに、新たなスタートを切った滋賀県立美術館を堪能したい。