陶芸の創造性を36名の作家から問い直す。愛知県陶磁美術館で「ホモ・ファーベルの断片—人とものづくりの未来—」が開催中

国際芸術祭「あいち2022」の連携企画事業として、36名の作家の作品から陶芸の創造性を改めて問い直す特別展「ホモ・ファーベルの断片—人とものづくりの未来—」が愛知県陶磁美術館で開催中だ。

愛知・瀬戸市の愛知県陶磁美術館で、特別展「ホモ・ファーベルの断片—人とものづくりの未来—」が開催されている。会期は10月2日まで。

「STILL ALIVE」をテーマに、名古屋市、常滑市、一宮市などをおもな会場として開催される国際芸術展「あいち2022」(7月30日〜10月10日)。愛知県出身のアーティスト・河原温(1932-2014)の作品《I Am Still Alive》シリーズから着想を得たこのテーマをもとに、過去から未来への時間軸を往還しつつ「生きること」「生き抜くこと」を多角的に考えることを目指している。

この「あいち2022」では現代美術の視点から愛知の伝統産業についての再考が組み込まれており、日本を代表する窯業地・常滑が展示会場のひとつとして選出されている。愛知県陶磁美術館では「あいち2022」を受けて、相補的な視点として東海地域(愛知・岐阜・三重)を中心とした現代陶芸に焦点を当てることで、地域の人とものづくりの関係性を世界へ向けて発信するという目的で特別展「ホモ・ファーベルの断片—人とものづくりの未来—」を企画した。

本展は「現代美術」と「現代陶芸」といった従来どおりの表現手法によるジャンル分けではなく、創造の根源的な普遍性を明らかにしながら、現代陶芸のもつ表現の多元性や多様性、社会的・産業的な事象との連続性によって生み出される地域の特色を描き出し、ものづくりの現在地とこれからの再考を試みるものだ。

そのために本展は、フランスの哲学者アンリ=ルイ・ベルクソン(1859-1941)の提唱した「ホモ・ファーベル(工作人)」という概念を手がかりにしたという。ベルクソンは道具のための道具を制作すること、あるいはその制作に変化をこらしていく能力(創造性)が人の知性の本質であると指摘し、創造性をもつ人を「ホモ・ファーベル」と定義している。需要を満たすための道具にとどまらない現代陶芸は、つくり手の自由な意思にもとづく造形として展開され、時代を映した多様なあり方がある。このような歴史を考慮し、現代陶芸を「ホモ・ファーベルの断片」としてとらえるのが本展だ。

展示は「Ⅰ.創造の源泉―素材―」「II.ars(アルス)―技法・技術―」「III.場―記憶・原風景―」の3章構成となっている。

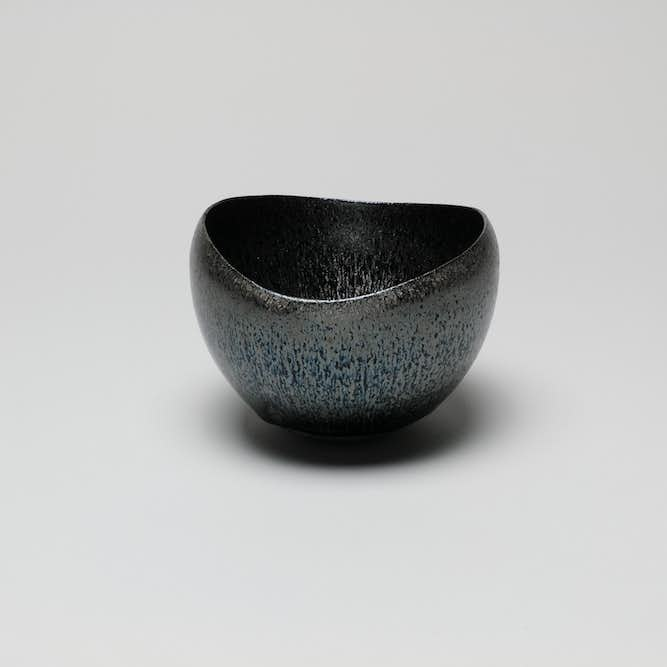

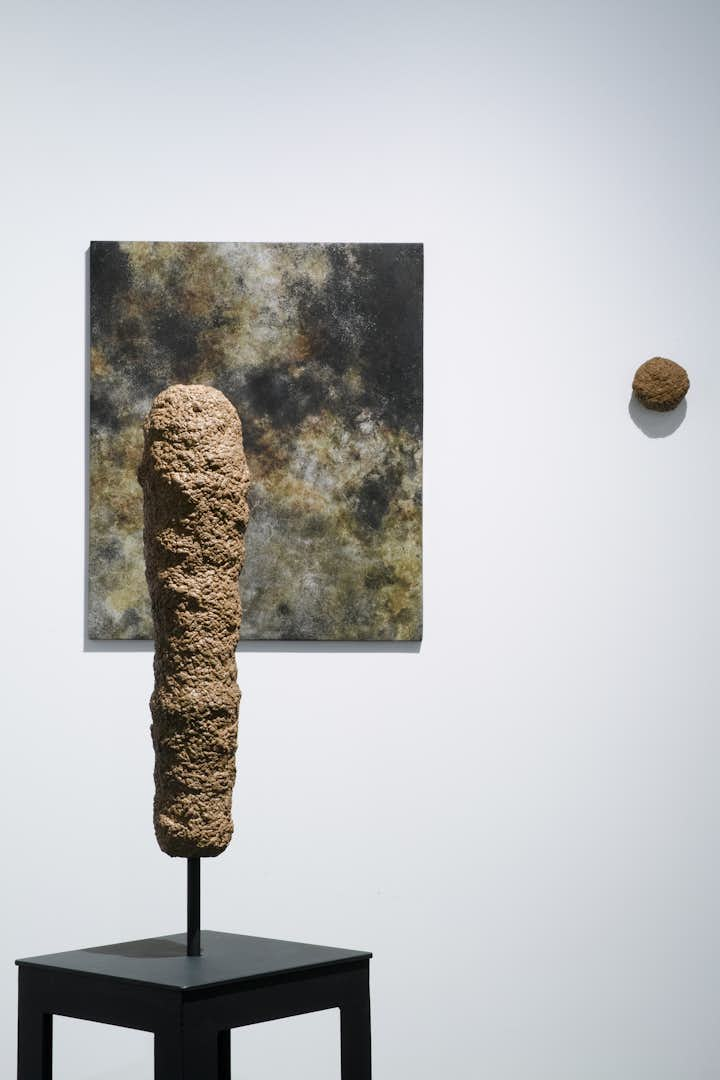

「Ⅰ.創造の源泉―素材―」は、創造の前提となる素材に着目。現代陶芸においては、素材が潜在的に持ち合わせる性質への探求は、表現のために欠かすことのできない要素だ。また焼成も、何を使いどのように焼くかが、作品のあり方を左右する重要な素材となっている。本章では土や釉薬の性質、あるいは焼成といった素材とのかかわりのなかで造形を展開する10名の作家が並ぶ。

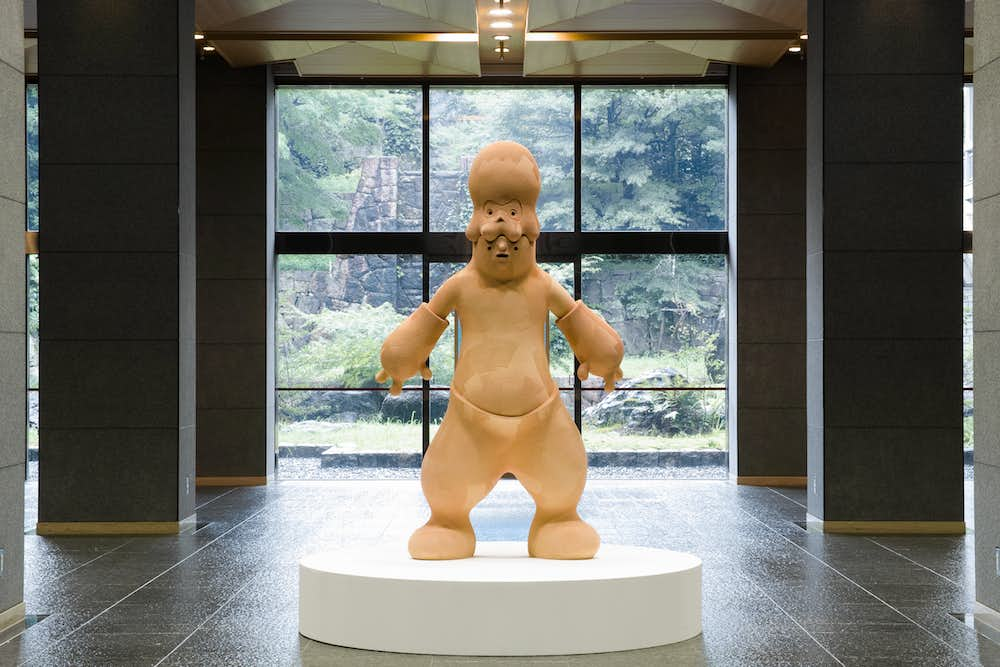

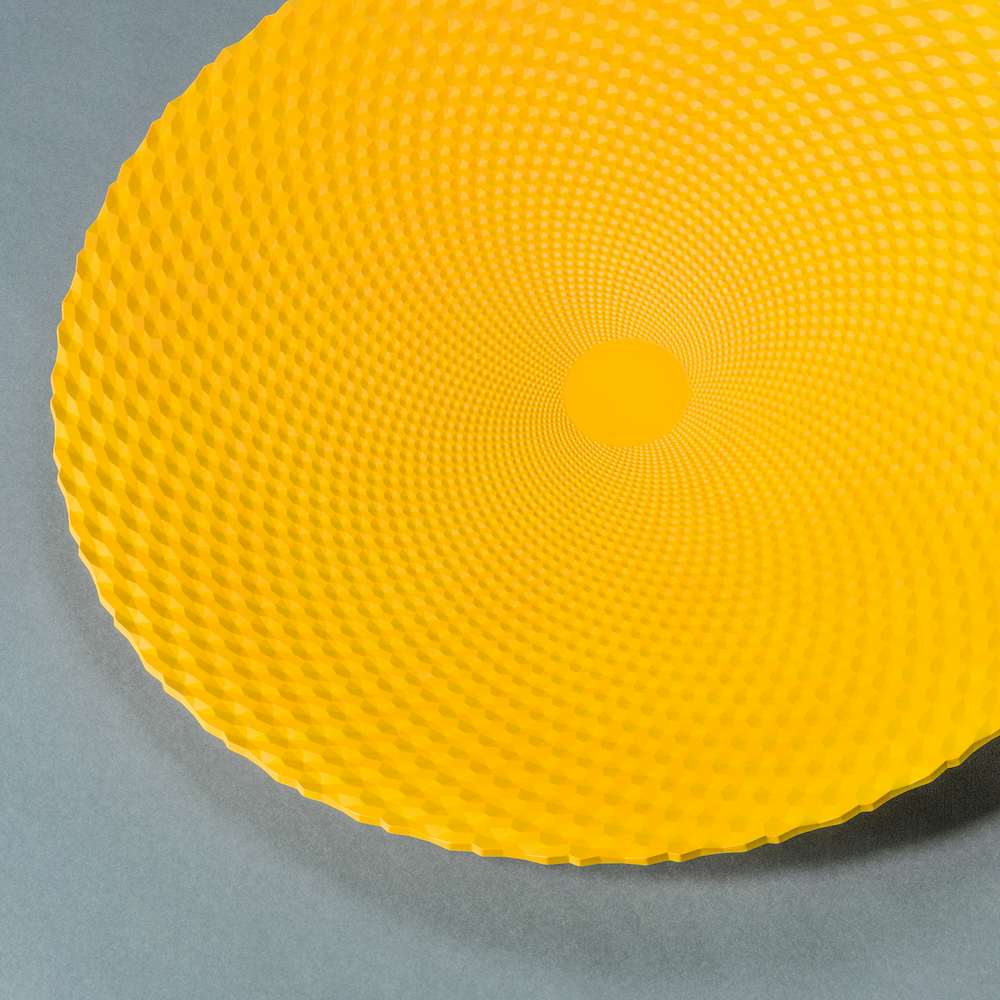

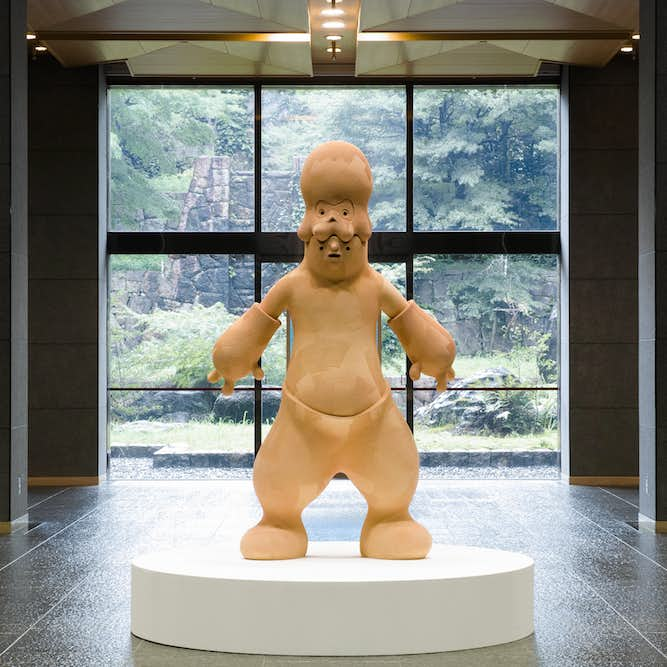

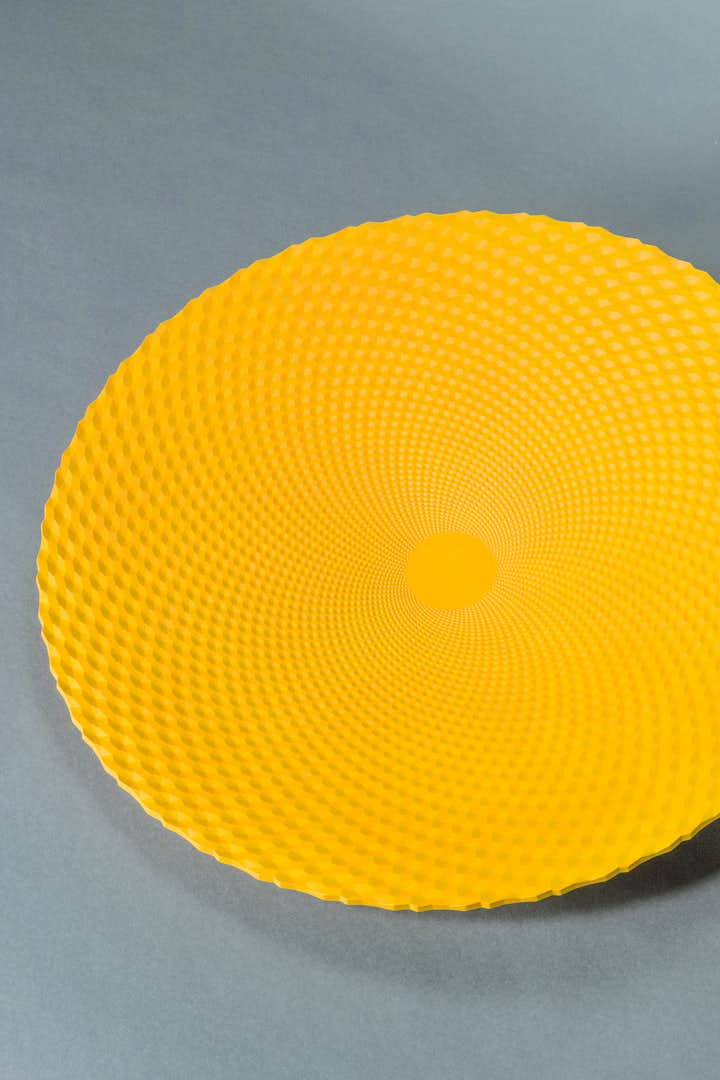

「II.ars(アルス)―技法・技術―」は、現代陶芸にまつわる技に焦点を当てる章。一般的に陶芸の「技」といえば、重要無形文化財に代表される個人が習得した伝統技法というイメージが強いが、もとをたどれば産業の要請に応じて生み出された技術でもあり、各時代を牽引してきた窯業の先端技術としての側面もあった。タイトルに「art(藝術)」の語源であるラテン語の「ars(技)」を掲げることで、個人的な技と産業的な技術の両側面、あるいはそれが複合的に存在する領域をとらえようと試みる。本章では具体的な展示として、地域に根ざす技法を用いた表現を展望するほか、石膏型の鋳込み成形による独自の造形や、先端のデジタル技術を導入した作品、プロダクトデザインの視点からのものづくりなどが、17名の作家を通じて紹介されている。

「III.場―記憶・原風景―」は、やきものにまつわる地域性を街の原風景や記憶なども含めて着目するもの。例えば、瀬戸の赤津瓦や陶壁、常滑の土管や耐酸瓶を使った塀などはくらしに溶け込み、やきものの街ならではの風景だ。このような風景は地域の人々の記憶やコミュニティと密接に結びついてきたが、時代の流れとともに街の構造が全国的に均質化することで、地域性が失われつつある。本章では、この地域性とつながりを持ちながら制作を展開する作家、あるいは原風景や記憶を紡ぎ出す作家9名を紹介する。

36名の作家の取り組みを創造性の断片としてとらえ直すことで、人とものづくりの関係性がどのようになっているのか、そしてどこへ向かおうとしているのかを解き明かす本展。素材や技法といった、いわゆる工芸としての限定的な特質のみならず、様々な視点から根源的な創造を問い直す展覧会となっている。