なんでもない風景が誰かにとっては特別な風景。「Echo こだま返る風景」展で見るアール・ブリュットの新たなかたち

街並みなどの風景を独自のまなざしで再構築する作家たちを紹介する「アール・ブリュット ゼン&ナウ vol.2 『Echo こだま返る風景』」が、東京都渋谷公園通りギャラリーで4月9日まで開催中だ。その見どころをレポートする。

アール・ブリュットの見え方が変わる展覧会だ。国内外のアール・ブリュットの動向において、長く活躍を続ける作家と、近年発表の場を広げつつある作家を、様々な角度から紹介する展覧会シリーズ「アール・ブリュット ゼン&ナウ」。今回はその2回目にあたる。会期は4月9日まで。

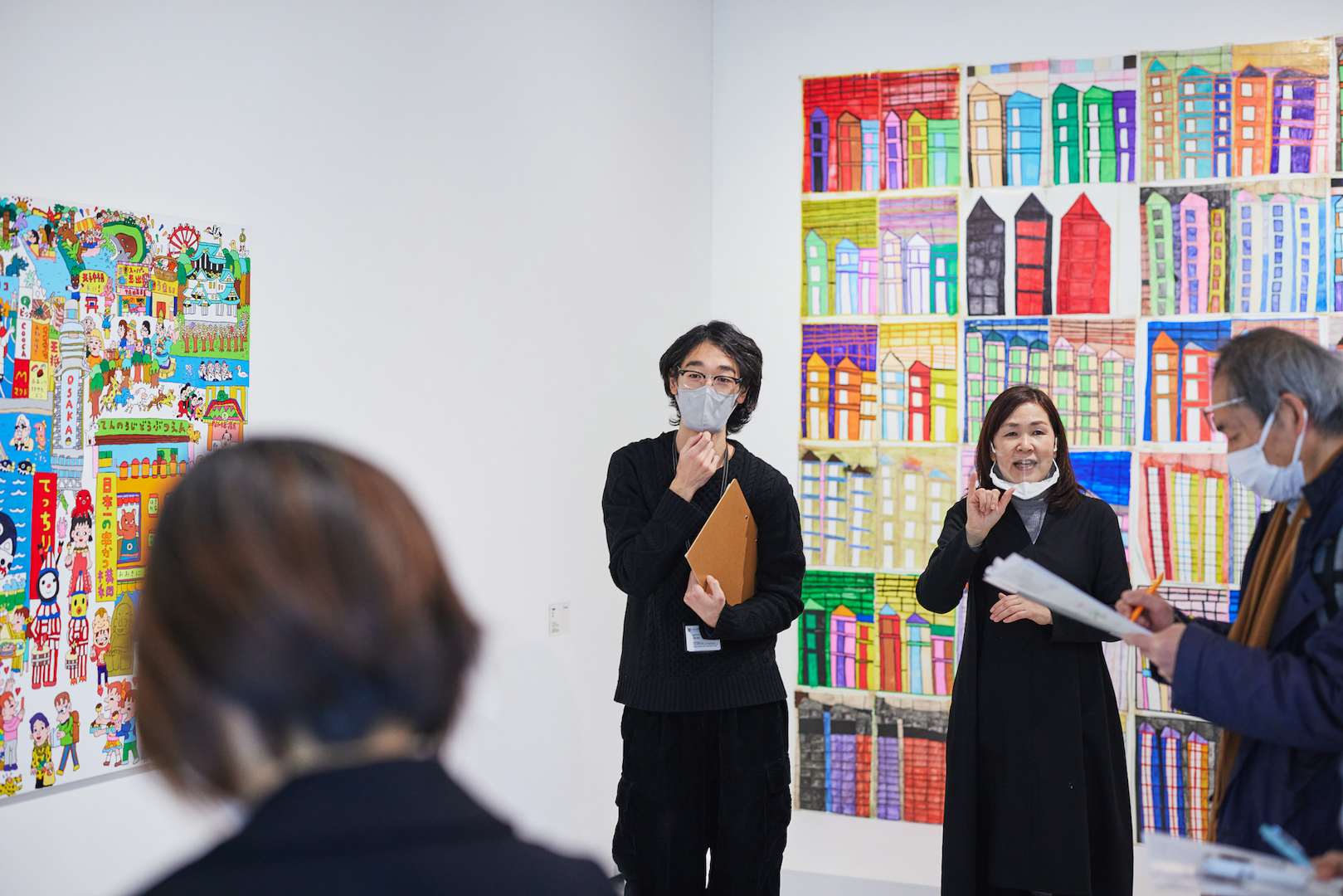

第1回は、2021年に「レターズ ゆいほどける文字たち」というタイトルで、文字をテーマに開催。今回は、「Echo こだま返る風景」と題して6名を紹介する。なお、東京都渋谷公園通りギャラリーでは、「アール・ブリュット」を広く、専門的な美術教育を受けていない人などによる、独自の発想や表現方法が注目されるアートとして紹介している。本展担当学芸員の河原功也は、コロナ禍で日常風景の魅力にあらためて気づいたことから、アール・ブリュットの作品における風景の立ち現れ方に関心を抱き、展覧会を企画した。

現実と想像、近景と遠景、自己と他者のあいだで響き合う風景

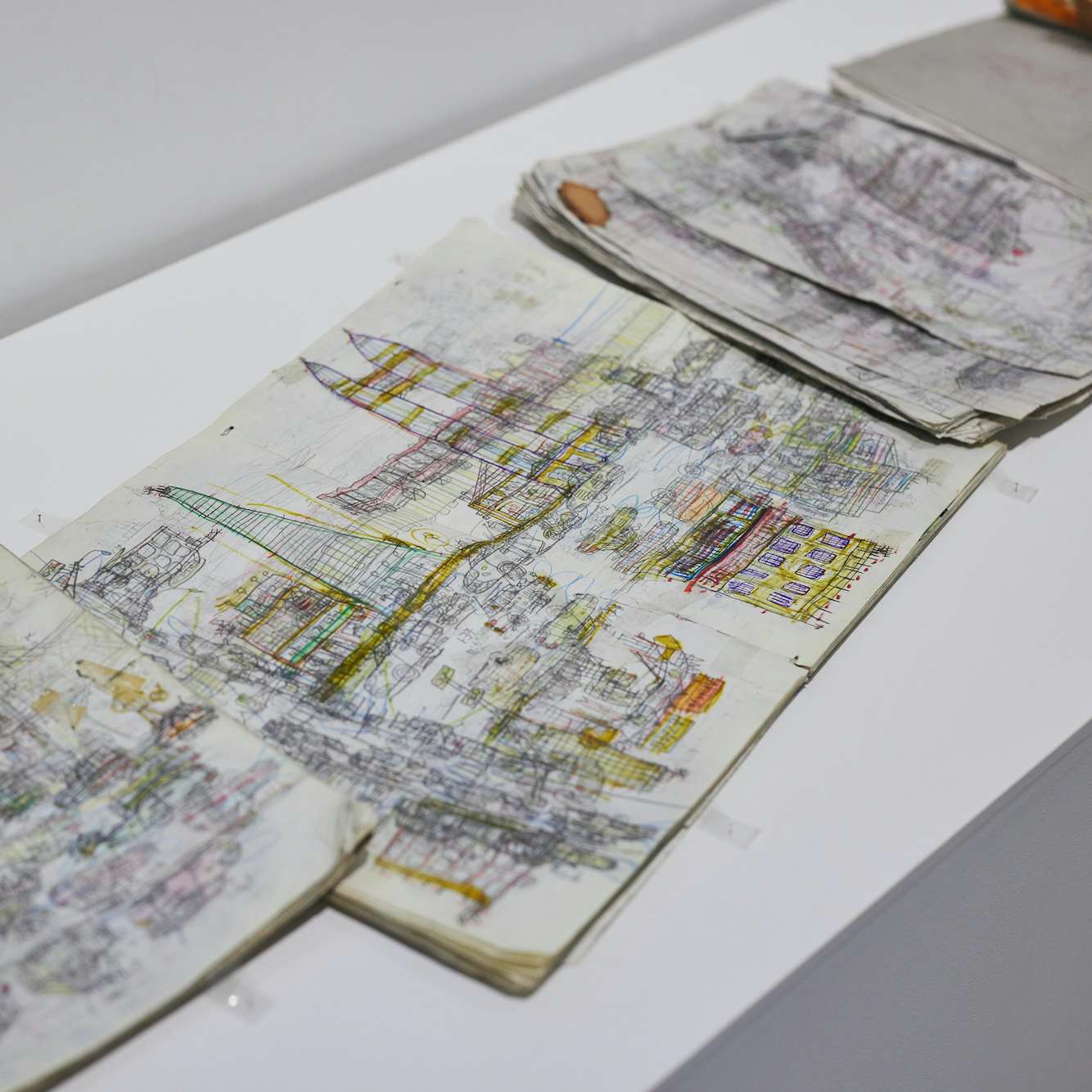

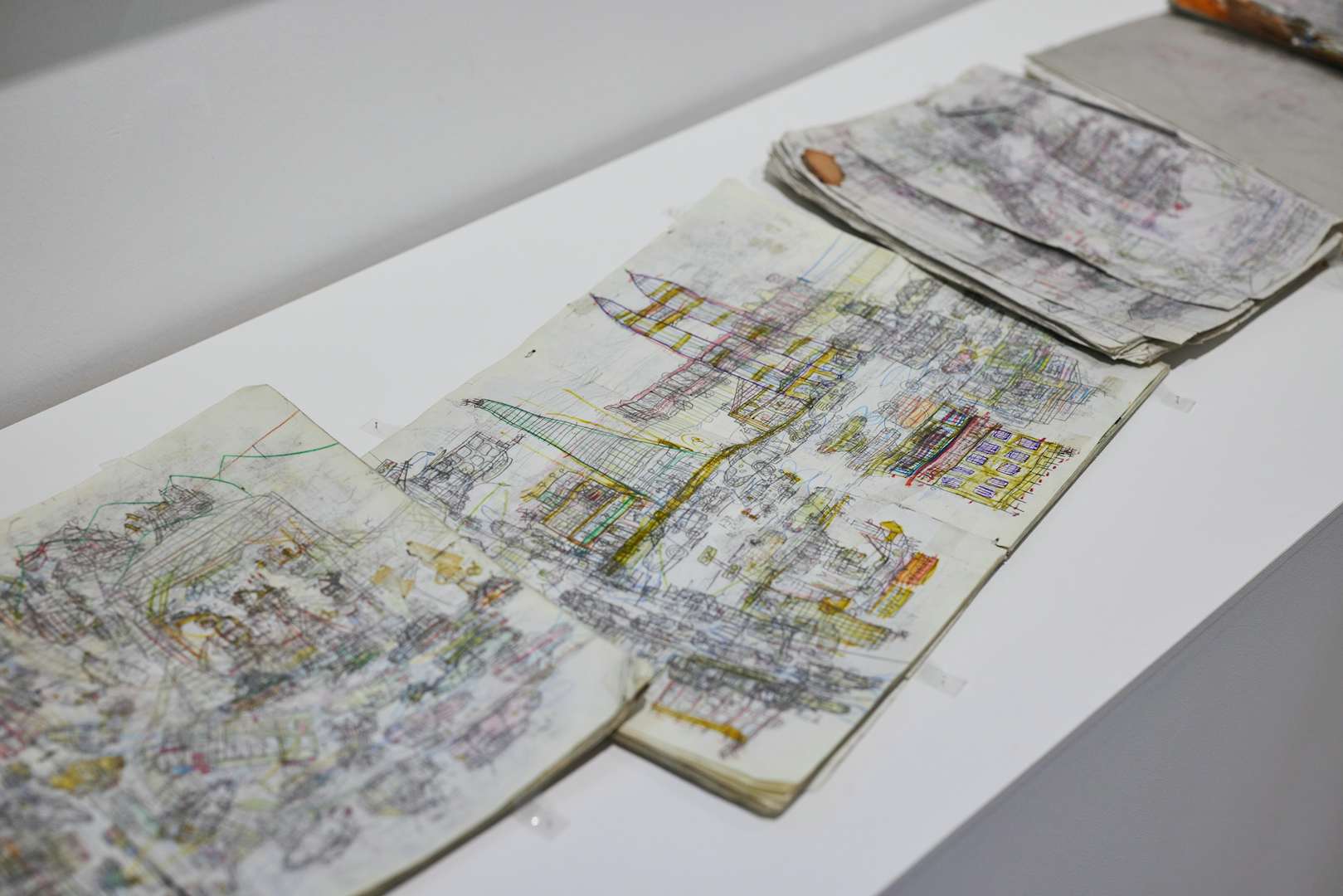

それでは展示順に見ていこう。入り口を入ってすぐ、建物や乗り物が縦横無尽に描かれたノートに圧倒される。作者は、小学生の頃から近未来を思わせる都市風景を描き続けてきた古久保憲満(1995年滋賀県生まれ)。上から覗き込むような構図で、モチーフは水平方向からの視点を持ちつつ、天地左右を無視して全方位に広がる。本展では、見開きページに紙を貼り足し、さらに大きな紙に描くようになった流れもわかる。

家を模したカラフルな立体は後藤拓也(1987年宮崎県生まれ、「風舎とみたか」所属)の作品。2013年頃から、実際に家を改築する様子を目にして、見よう見まねでつくり始めたものだ。台座となる段ボールに図面を引き、その設計図に沿って土台を組み、柱や壁面、屋根を貼っていく。上に進むほどボリュームが増えているが、おもな素材である画用紙は無数のホッチキスで固定され、骨組みも強度が保たれている。

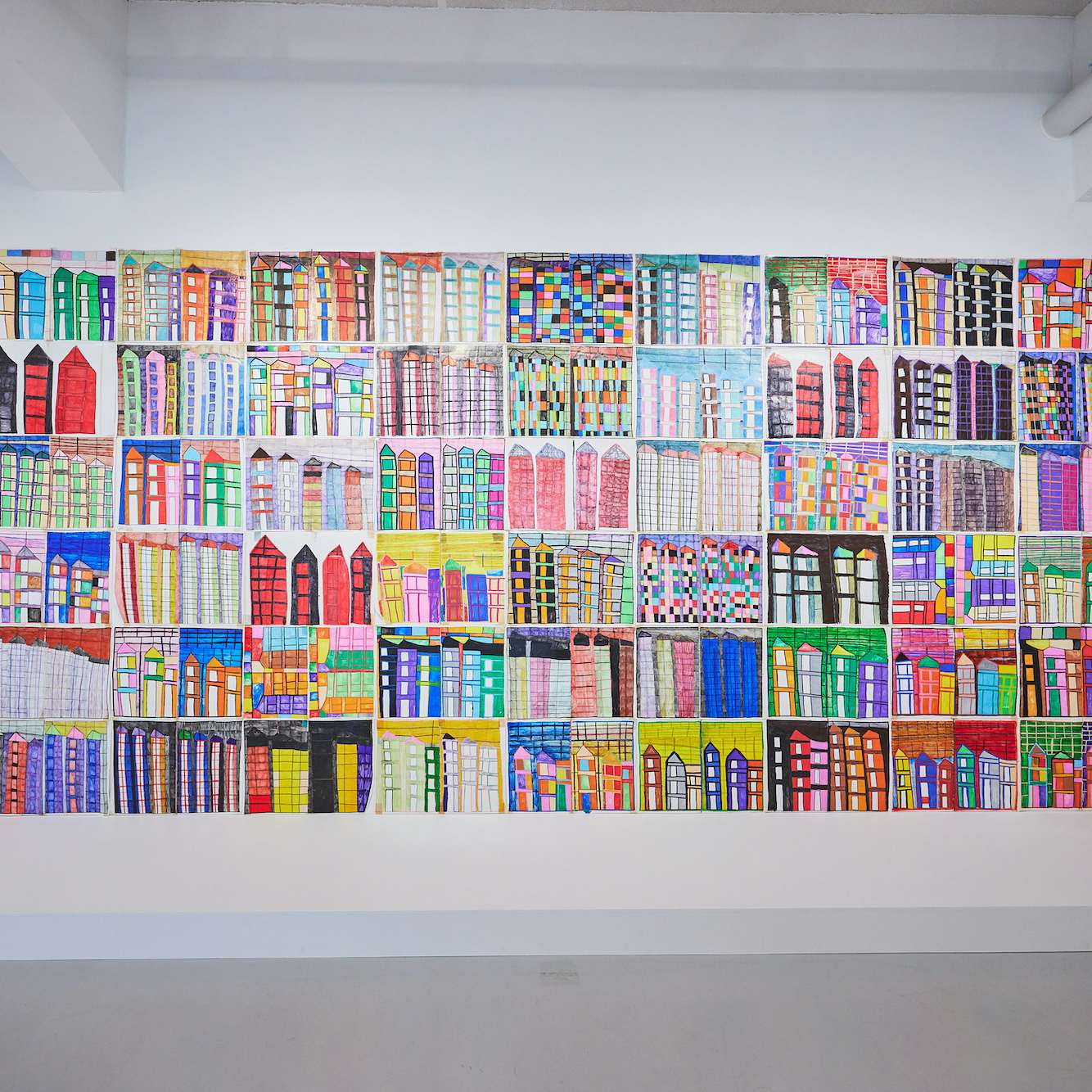

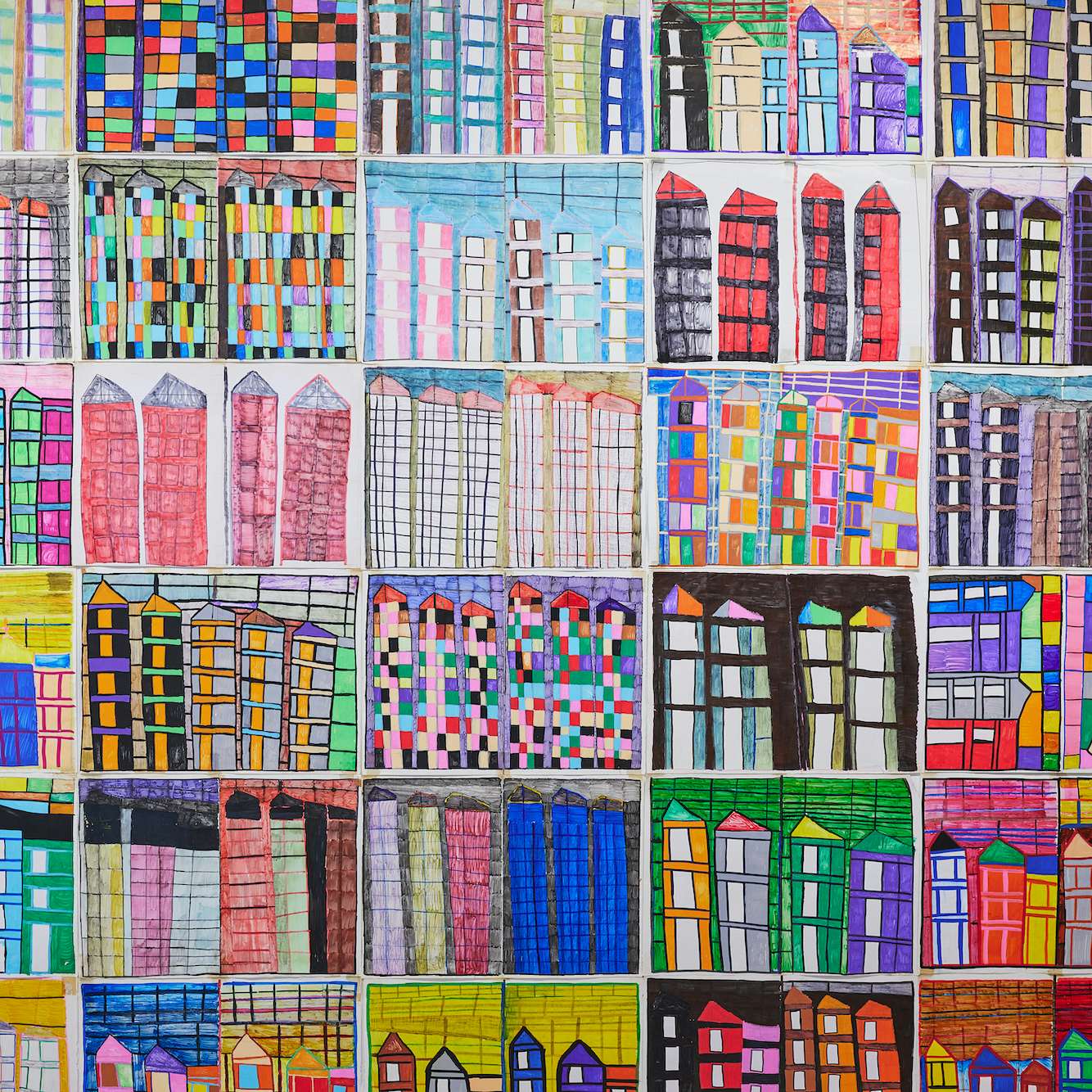

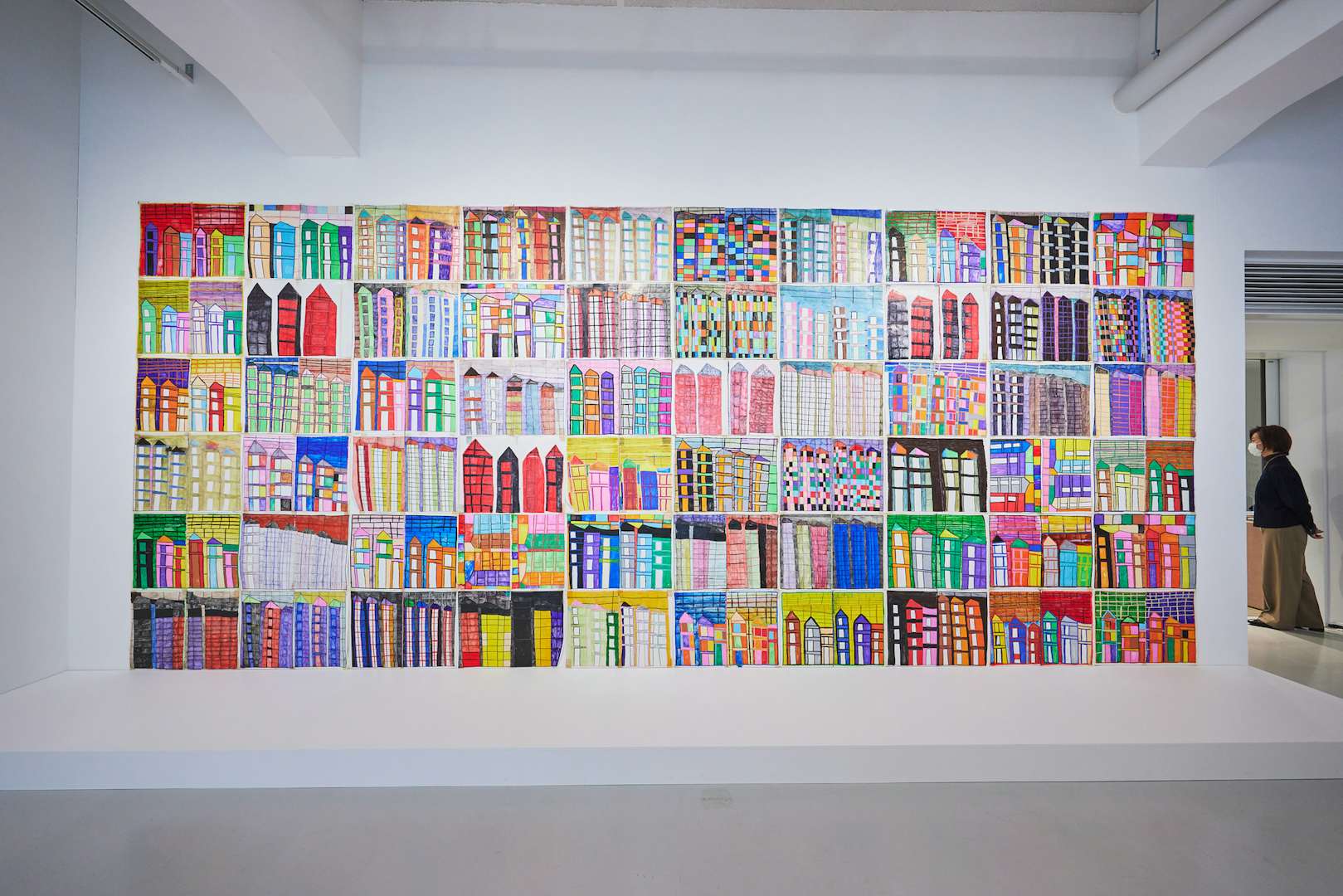

カラーペンで細長い建物群をグリッド状に描くのは佐藤慶吾(1983年千葉県生まれ、「生活工房」所属)。カレンダーの裏紙に、一視点のみの構図で描いた「ホテル」シリーズを60枚並べて展示。これらは、家族と食事をしたホテル最上階にあるレストランの窓から見えるホテルだという。記憶の情景とともに色を塗り込むような強い筆圧で、自身にとって特別なものは縁取りして描くのが特徴だ。

横溝さやか(1986年神奈川県生まれ、「嬉々!!CREATIVE」所属)は、人間や動物、キャラクターなど様々な登場人物が街中を闊歩するカラフルで祝祭的な風景を描く。テーマや場所の特徴をリサーチしてから描くため、ランドマークとなる建物や自然が目立つ。展覧会初日には、創作した絵と物語を、いくつもの声色で演じる紙芝居も行われ、現在はその記録映像が展示されている。

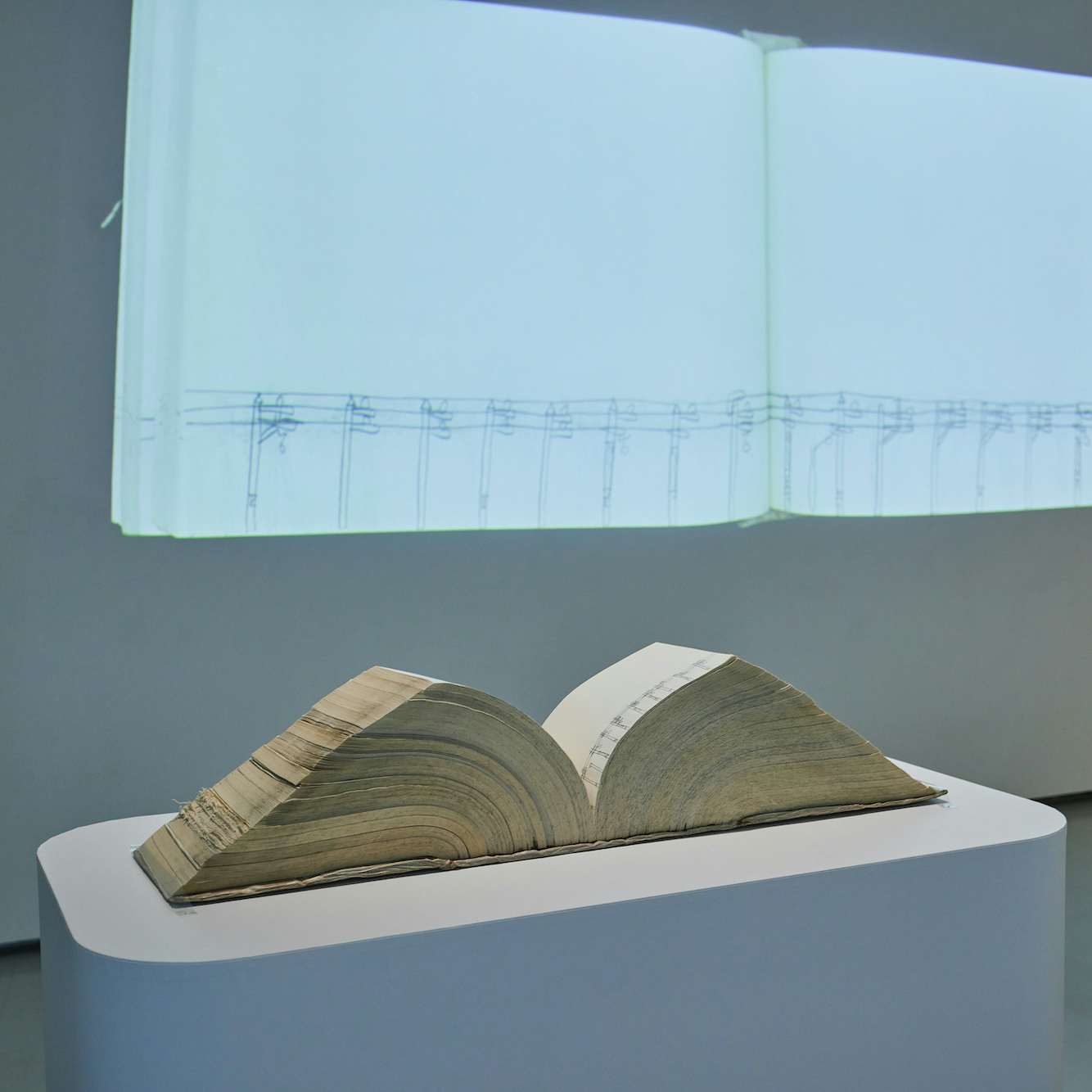

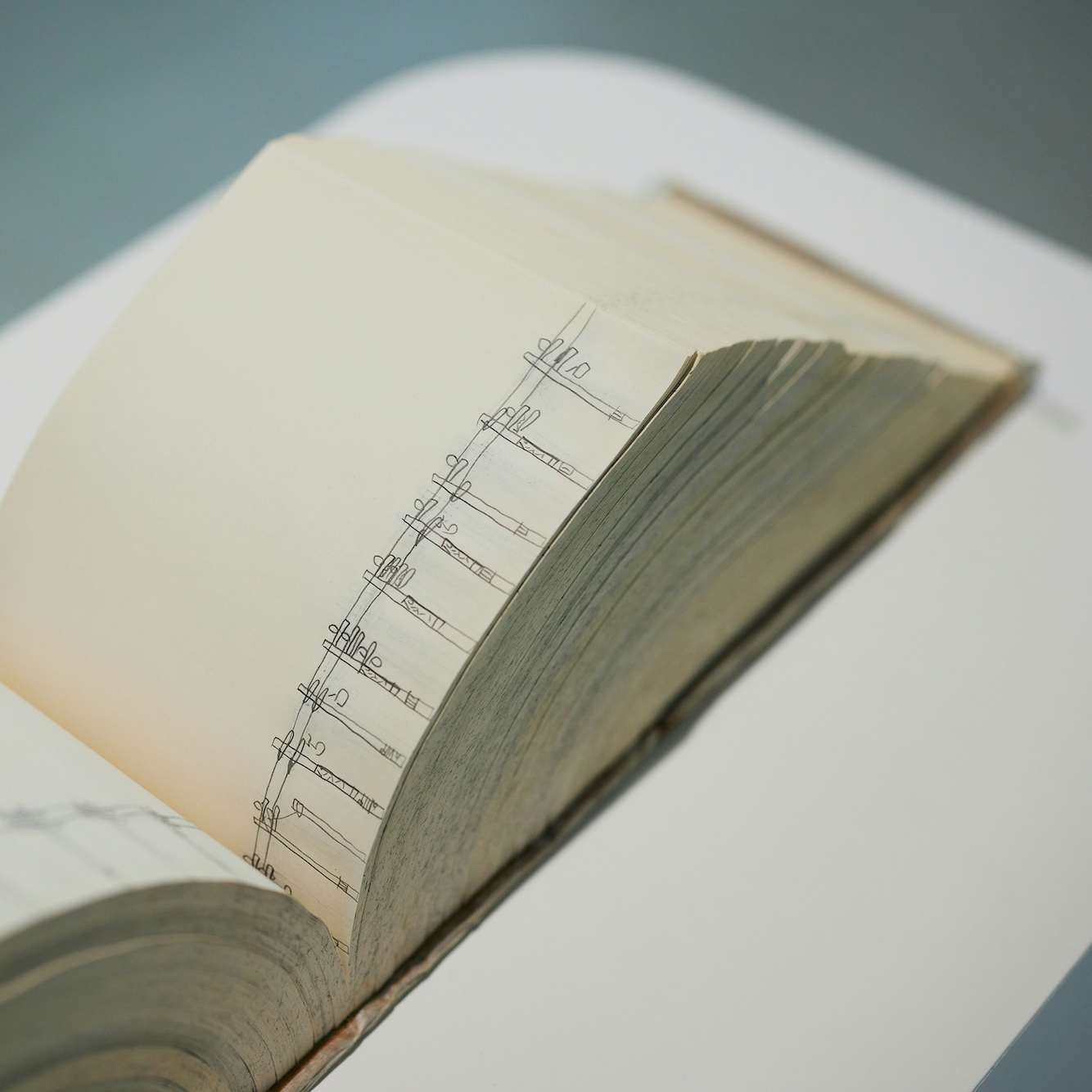

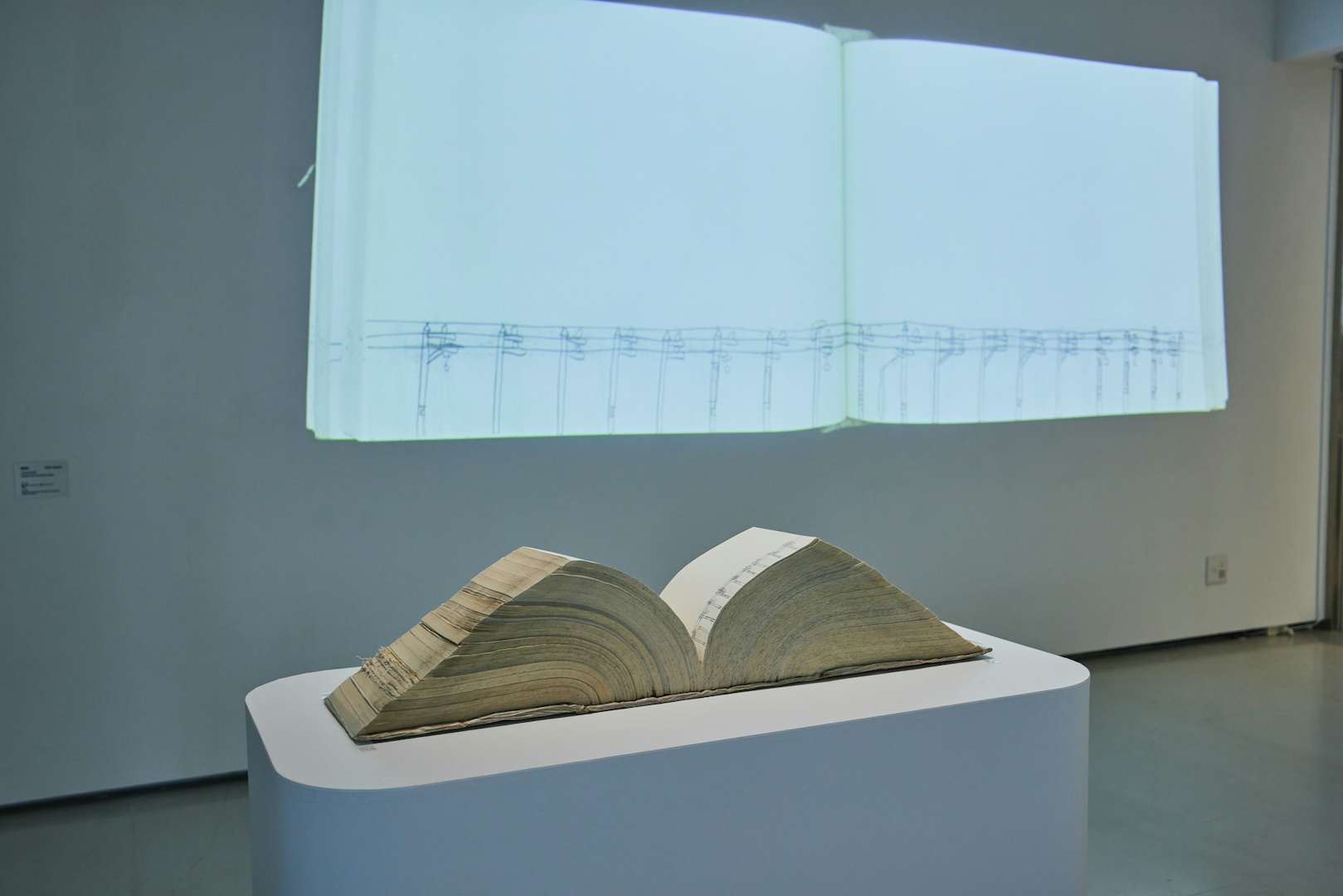

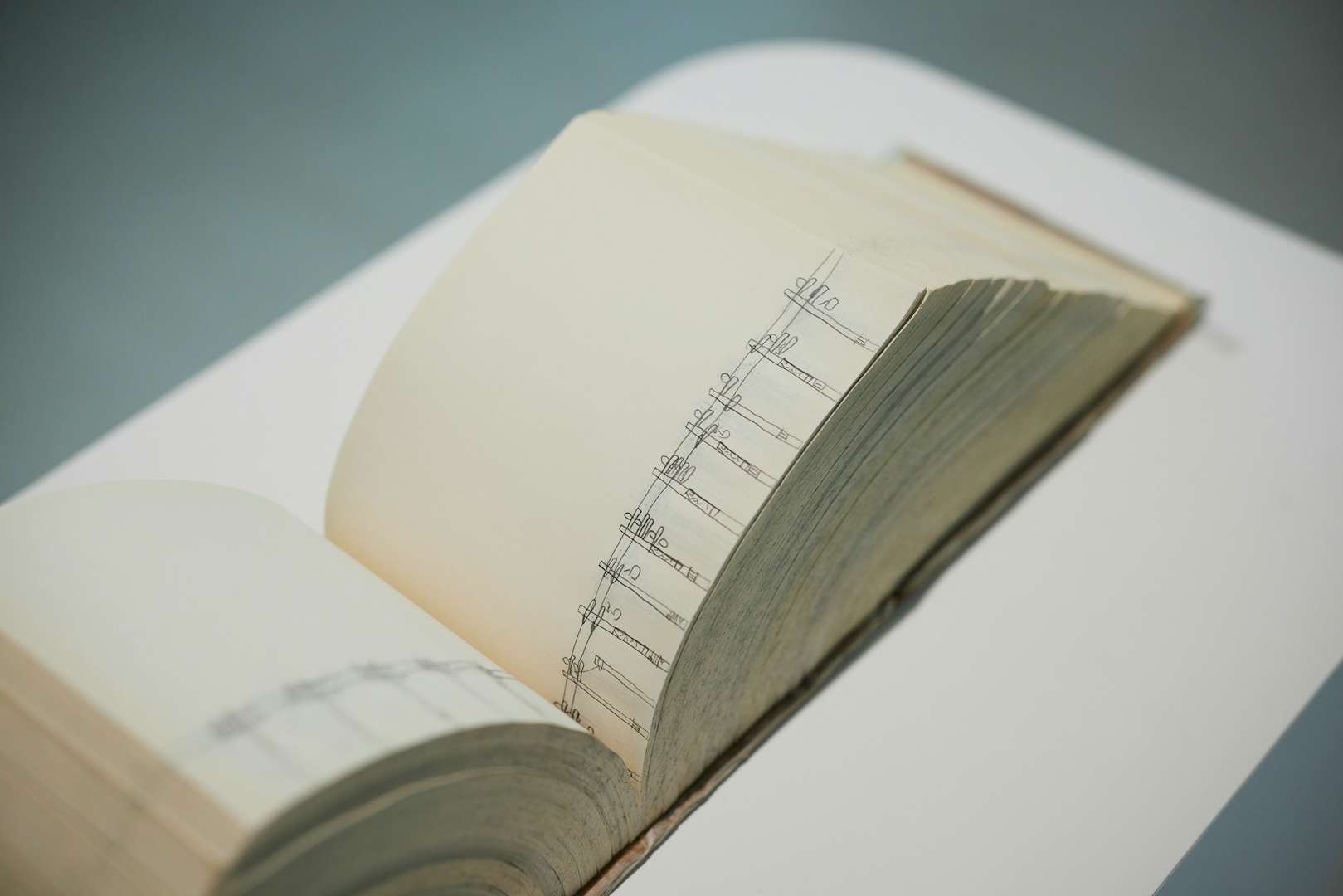

存在感を放つ分厚いスケッチブックは磯野貴之(1997年富山県生まれ)の作品。延べ4万2000本の電柱とそれらをつなぐ無数の電線が描かれている。全ページを記録し、パラパラ漫画のアニメーションのようにした映像も上映されている。車で移動中に後部座席に寝そべり、眺めていた車窓の景色を、ある日突然描き出し、3ヶ月かけて36冊分になった。軽やかな線による電柱がどこまでも続く。

辻勇二(1977年愛知県生まれ)は、どこかで見たようでどこにもない架空の街を黒い水性ペンのみで描く。瓦屋根の家やビル、道路や線路、橋、トンネル。描き疲れたら余白を空や海に見立てているそうだ。上空から俯瞰する構図で、魚眼レンズで見たかのように立体的に浮き立つ。小学校の頃から続けていた絵日記をベースに、旅の記憶や空想も入り混じりながら、独自の秩序で街が拡張してゆく。

長く活躍を続けている作家として辻、古久保、近年発表の場を広げつつある作家として磯野、後藤、佐藤、横溝を紹介。経年変化しやすい素材が多いアール・ブリュット作品では珍しく露出展示とし(結界などで工夫して)、作品同士の風景が呼応するよう展示されている。出展作家の制作背景に触れる施設の紹介パネル、アール・ブリュット関連の書籍などを置く資料スペースにもぜひ立ち寄ってほしい。

コミュニケーションの結晶がアール・ブリュットのひとつのかたち

ある風景に対して執着やこだわりを持ち、集中してひとりで制作しているという予測でリサーチを始めた河原は、実際に作家の家族や施設に話を聞いて、それだけではないと考えるようになったという。

「古久保さんの場合は、彼が大きな紙に描きたそうだと学校の先生が気づいて大作を生み出すようになりましたし、佐藤さんは、カレンダーの裏紙にこっそり描いていたのをスタッフが見つけて保存してくれています。横溝さんの場合も、何かぶつぶつ言っているのを聞いたスタッフが紙芝居にしたらと勧めています。身近にいる人がすこし後押しするだけで、それに作家が応答するように個性や特徴が開いてブラッシュアップされていく。そうしたコミュニケーションの結晶がアール・ブリュットのひとつのかたちとしてあるのだと思い、展覧会タイトルを『Echo こだま返る風景』としました」。

それは、なんでもない山の風景を切りとった人がいて、それを素晴らしいと見る人がいる「風景画」の在り方に近い。「捨てられたり見過ごされてしまうもの、隠されたものを誰かが見つけて保存し手助けする人がいたから出会うことができた作品だと思います。学芸員は展示や研究などを通じてその外のこだまをつくり、ふらっと立ち寄ってくださる観客の方から反応が返ってくる。そんな連鎖がすこしずつある。なんでもないことが誰かにとってはすごく大事で欠かせないことだったりして、こちらの見方で決められないということにも気づきました」。

日本でアール・ブリュットが盛り上がりを見せた約15年、福祉施設でもものづくりを活動に入れることが増えている。「これまでもサポートはあったと思いますが、この人のこの行動って面白いものなんだとか、考え方が変わってきたことがかたちになってきたのかもしれないですね。展覧会などで、ご家族以外の方が楽しんでいる姿を見ると作家やご家族だけでなく、施設のスタッフの皆さんもモチベーションに還元される、そうしたサイクルができてきたのかもしれません」と河原。

本展では、作家が手法を編み出すだけでなく、工夫し更新していることも印象的だった。展示室には、渋谷の街並みが見える窓のある空間もある。外に出るといつもの景色が違って見えてきた。