「千一億光年トンネル」で邂逅する

浜口陽三、奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵

ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションで20世紀後半を代表する銅版画家として国際的に活躍した浜口陽三にちなみ、未踏の表現を拓いて進む3作家を紹介する企画展「千一億光年トンネル」が開催される。会期は5月20日〜8月6日。

日本において、銅版画の新たな世界を開拓した浜口陽三(1909〜2000)。彼は1950年代に手さぐりで銅版画の制作を開始し、「カラーメゾチント」という独自の技法を編み出した。以降、57年のサンパウロ・ビエンナーレ版画国際部門での最優秀賞をはじめ、多くの国際美術展で受賞を重ね、世界を代表する銅版画作家の一人として広く知られるようになった。

この浜口陽三の作品を収蔵・展示するミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションでこの夏開催されるのが「千一億光年トンネル 奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵」だ。本展では、新たな表現に挑んだ浜口陽三にちなみ、現在、未踏の表現を拓いて進む奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵の作品が浜口陽三作品とともに展示される。

奥村綱雄は夜間警備の仕事をしながら、勤務中の待機時間にひたすら針を動かし、「パフォーマンスとしての刺繍」を20年以上続けている。小さな布には1000時間以上の作業時間を費やされるなど、そこに積層した時間は膨大だ。本展では7200時間分が詰まった作品《夜警の刺繍》(2016)を展示する。

田中義久と飯田竜太によるアーティスト・デュオ、Nerhol(ネルホル)は、レイヤーを用いた手法で、時間や存在のゆらぎを含んだかたちを様々な媒体で提示することで知られる。本展では、3分間連続撮影した肖像写真を200枚重ねて彫刻を施した、Nerholを代表する「Misunderstanding Focus」シリーズの新作と、近年作の《roadside tree》(2016)を発表する。

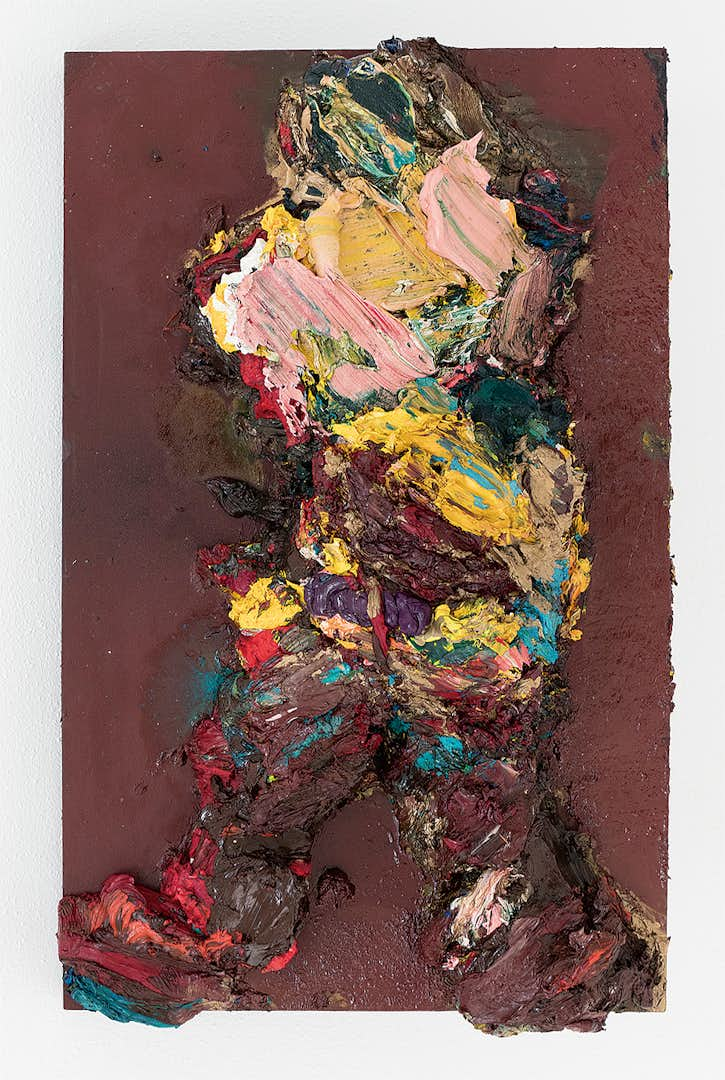

水戸部七絵が描くのは「顔」だ。ときには油絵具を1日100本以上を使って豪快に塗り重ね、匿名の顔を描きあげる。その作品は絵画でありながら、立体のように盛り上がり、大胆な色彩と質感で見るものに迫る。

これら三者三様に独自の表現に挑む3人の現代美術家と、昭和の時代に新たな表現を開拓した浜口陽三の作品はどのように共鳴するだろうか。