「Reborn-Art Festival 2019」に見る、7組のキュレーターそれぞれの「リボーン」

2017年に初回が開催され、大きな話題を集めた「Reborn-Art Festival」が今年、2回目の開催を迎えた。前回、全体のキュレーションを手がけた和多利恵津子・浩一に加え、今年は小林武史、中沢新一、島袋道浩、有馬かおる、豊嶋秀樹、そして名和晃平がキュレーターとして参加する「マルチ・キュレーター制」だ。果たしてこの試みは何をもたらすのか? 注目すべき作品とともに紹介する。

東日本大地震で大きな被害を受けた宮城県の石巻地域。ここを主舞台とする初の芸術祭が行われたのが2017年のこと。音楽プロデューサー・小林武史の呼びかけに応じ、ワタリウム美術館の和多利恵津子・浩一がキュレーターを務めた「Reborn-Art Festival」だ。

石巻市街と牡鹿半島全体を使ったこの芸術祭では、Chim↑Pom、名和晃平、カールステン・ニコライ、島袋道浩、コンタクト・ゴンゾといった国内外41組のアーティストたちが参加し、被災した地域の活性化へとコミットを試みた。

そして2年が経ったいま、「Reborn-Art Festival」が異なるかたちでふたたび幕を開ける。7組のキュレーターが7つの地域をそれぞれキュレーションする今回。各エリアごとに注目すべき作品をピックアップしてお届けしたい。

石巻駅前・市街地

前回、石巻市街地およびその周辺では、金氏徹平やSIDE CORE、カオス*ラウンジらによる大規模な展示が行われた。しかしこの2年の間に地域の復興は進み、それに反比例するように、アートが介入する場所は減少している。

そんななか、中沢新一と有馬かおるがキュレーションするこのエリアでの最大の見どころは旧観慶丸商店となる。

「海に開く」をテーマとしたこの場所。作品を展示するのは、シンガポールのアーティスト、ザイ・クーニン。旧観慶丸商店の2階の《茶碗の底の千の眼》は、その名の通り1000を超える茶碗を並べたもので、そのすべてに「眼」が浮かんでいる。地元の人々を中心に、寄付によって集まった茶碗。それぞれ人の暮らしを反映する茶碗が見つめる先は天であり、石巻の未来だという。

小積エリア

今年から新たに会場となったこのエリアでは、牡鹿半島に多数生息する鹿がメインテーマとなっている。

エリアの中心は、牡鹿半島の鹿肉処理施設として2017年につくられたフェルメント。ここでは、フェルメントを運営する鹿猟師・小野寺望と、その生き方を写真で記録した在元彌生によるプロジェクト「The world of hunting」を展示。牡鹿半島での人間と自然との関係がいかなるものかを写真で伝える。

加えて、このフェルメントの周辺では、志賀理江子、浅井裕介ら5組の作家が作品を展示。とくに、立ち枯れの木と牡蠣の貝殻を使って自然と人間社会の関係を見せる志賀理江子の巨大インスタレーション《Post humanism stress disorder》(2019)は必見だ。

鮎川エリア

商業捕鯨の拠点として知られる鮎川エリアは、牡鹿半島のなかでもとくに注目したいエリアだ。

キュレーターは前回、作家として《起こす》を発表した島袋道浩。島袋はこのエリアについて、「(石巻は)震災で大きな変化があったあと、再開発でまた大きな変化を迎えている。そんななか、『なくなっていくもの』を見つけられるアーティストたちに集まってもらいました」と語る。

「『Reborn』は大切なキーワードであり、作家にはいろんなことを『Reborn』してもらう、やったことがないことをやってもらいたいとオファーしました。そして、『残っているものをいかに生かすか』を考えてキュレーションしています」。

島袋自身は、(自然と近いがゆえに)大きな防潮堤ができてしまったこの地域で、新たに「自然とつながる場所」を制作。20年近く使われていなかった遊歩道を、約30トンの白い砂利によってRebornさせた。来場者はそこをただ歩くのみ。歩ききったその先にどんな風景が迫ってくるのか、ぜひ現地で確かめてほしい。

写真家・石川竜一は、約10年前から抱いていたという「掘る」欲求を爆発させた。「とにかく大きな丸い穴を掘ろうと思った」と話す石川。しかし実際の穴は複雑な形状を見せる。石川が「欲にまみれた自分のかたち」と呼ぶそのダイナミックかつ計算されたその穴は、彫刻的な視点から見ても面白いかもしれない。

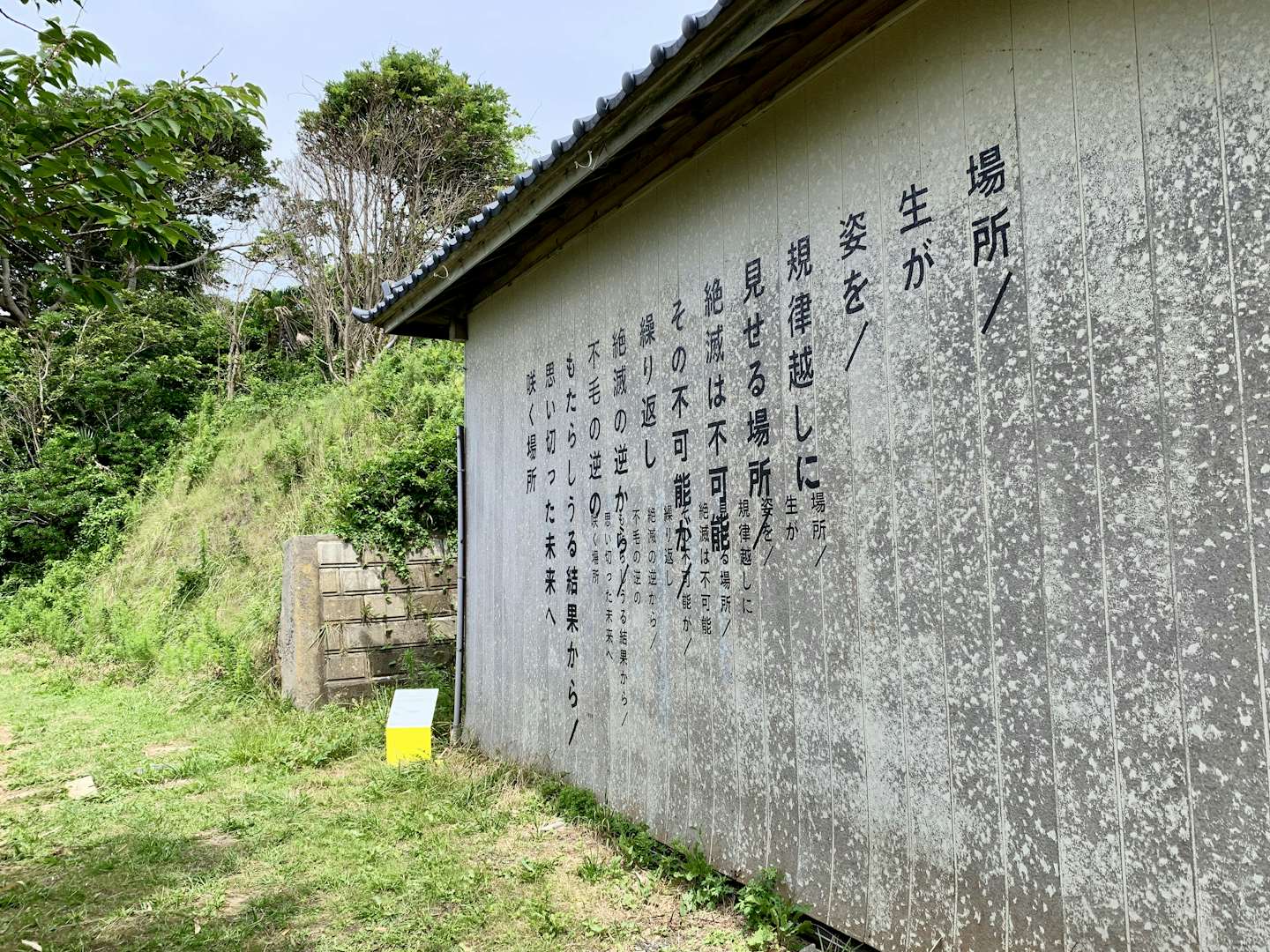

このほか、詩人・吉増剛造は個人商店を改造した「詩人の家」に会期中滞在。その場で執筆活動を行いながら、来場者との交流も行う。

桃浦エリア

2017年に交流施設「桃浦ビレッジ」がつくられた桃浦エリア。廃校になった荻浜小学校と、海に面した防潮堤周辺が今年の舞台だ。

特筆すべきは、ストリート・アートを軸に活動するSIDE CORE(BIEN、EVERYDAY HOLIDAY SQUAD、リヴァ・クリストフ、森山泰地)。EVERYDAY HOLIDAY SQUADは、防潮堤に絵を描くというストリート・アートの王道ではなく、防潮堤の上に展示空間(美術館)そのものをつくってしまうという《MoWA》(2019)を発表。

MoWAとは、Museum of Wall Artの略称。内部には、例えば世界各地の壁にまつわるアートを木炭ドローイングで描いた作品(ここにはバンクシーやディエゴ・リベラなどの作品も含まれる)などがあり、現代美術の歴史をストリートの視点からとらえ直す試みがなされている。

またこの「美術館」の周囲には、BIENによる防潮堤と鏡合わせになるような巨大壁面《Throgh the Mirroring Wall》(2019)が設置。

いっぽう森山泰地は震災で失われた祠を見立てた、防潮堤と同じ高さの舞台をインストールし、人と自然の距離を問う。

牡鹿半島で目立つ、真新しく無機質な防潮堤が、アートの介入によってその姿を変化させた様に注目してほしい。

荻浜エリア

牡蠣の養殖場を抜けた先にある、貝殻で白くなった浜には、名和晃平を中心とした作品が並ぶ。

前回、名和はここに巨大な鹿のかたちをした彫刻作品《White Deer(Oshika)》(2017)を設置。この作品は、Reborn-Art Festivalの象徴として、現在も同じ場所に佇んでいる。

そんな荻浜では今回、野村仁、今村源、WOW、村瀬恭子、そして名和が作品を展示。洞窟の原初的空間に広がる村瀬の洞窟画《かなたのうみ》(2019)や、「炎」を思わせる名和の新作《Flame》、そして野村が見せるこれまでにない「太陽」の光《Analemma-Slit: The Sun, Ishinomaki》(2019)など、名和が目指した「原始の力」を感じさせるものとなっている。

網地島(あじしま)エリア

7エリアのなかでもっとも広大なのが、今回初めて会場となる網地島だ。

石巻から船で1時間余り。毎年多くの海水浴客で賑わう白浜海水浴場を有するこの島のキュレーションを担うのは、和多利恵津子・浩一。2人は今回、東日本大地震のその先にある「ネクスト・ユートピア」をこの島で実現させるため、国内外14組の作家に参加を呼びかけた。作品は島内に散らばっており、この島だけでひとつの芸術祭と言えるほどの規模感だ。

まず船で島に到着した人々を出迎えるのは、バリー・マッギー with スクーターズ・フォー・ピースによる巨大な布の壁画。描かれているのは、バリー・マッギーのアイコンであるアルファベットや幾何学模様、顔など。高さ20メートル、幅100メートルの斜面に施されたその壁画は、会期中もさらに増幅し、変化していくという。

詩人、ロイス・ワインバーガーは、バケツの中に入れた土から雑草が生い茂る様子をそのまま作品にした《ガーデン》(1994 / 2019)など、網地島の自然と呼応するような作品を複数展示。

世界的に活躍するフィリップ・パレーノは学校の旧校舎を使用し、プロジェクターを使ったインスタレーション《類推の山》(2001 / 2009)を見せる。フランスの詩人、ルネ・ドーマルによる未完の小説『類推の山』から着想したという本作。想像上の神山・蓬莱山に行くためにつくられた作品は、『類推の山』のなかに登場する単語一つひとつを光に転換したもので、無人の教室から見果てぬ地へと想いを馳せる。

このほか、島の中心である開発センターを本島と島をつなぐ中継地点としてとらえたBIENのドローイング《幕間》(2019)、生活が島で完結していることをゲームに例えたアランの《限られたフィールドとリソースから見えてくるもの》(2019)、震災で空き家となった家を「宙に浮いた家」として実際に家を浮かせた持田敦子の《浮く家》(2019)など、注目の作品が目白押しとなっている。

*

Reborn-Art Festival 2019の会場には、美術館・博物館など、“快適に”作品を鑑賞できる場所はほとんどない。その多くが、鑑賞のためにフィジカルな不便さを強いられる。坂道を登り、ときには未舗装の道を歩いて作品へとたどり着く。しかしこのフィジカルな不便さこそがReborn-Art Festivalのひとつの意義であり、それを通してこそ、小林武史が掲げる「いのちの手ざわり」というものを実感できるのではないだろうか。