澄川喜一が見せる「そりとむくり」。大規模個展が横浜美術館で開幕

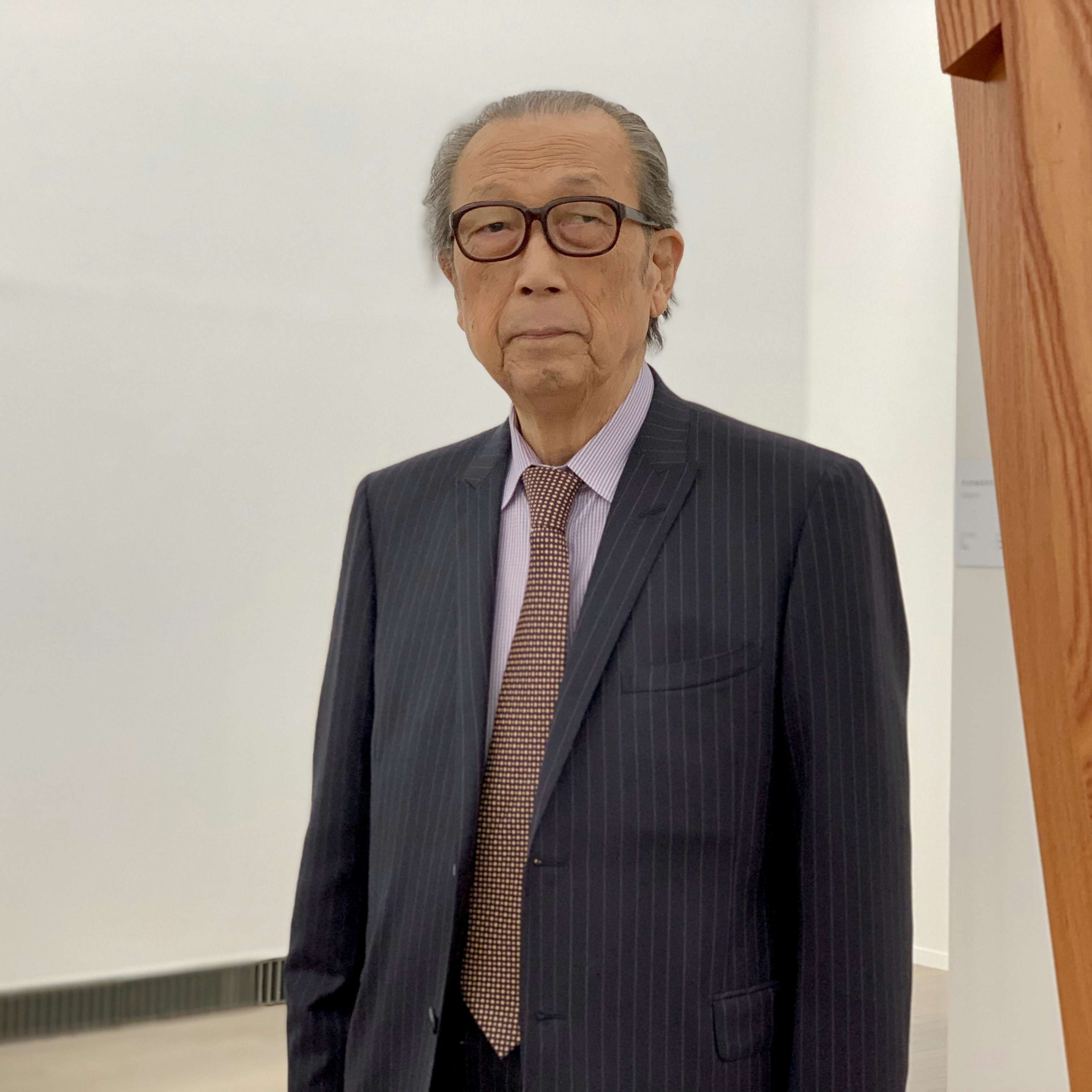

平櫛田中に師事し、戦後日本の前衛彫刻の世界を切り開いてきた澄川喜一。その大規模個展「澄川喜一 そりとむくり」が、横浜美術館で開幕した。

日本の風景や伝統的な造形に見られる多様な「そり」と「むくり」を制作の根底に据え、60年以上にわたり作家活動を続けてきた彫刻家・澄川喜一。その活動を回顧する大規模個展「そりとむくり」が、横浜美術館で開幕した。

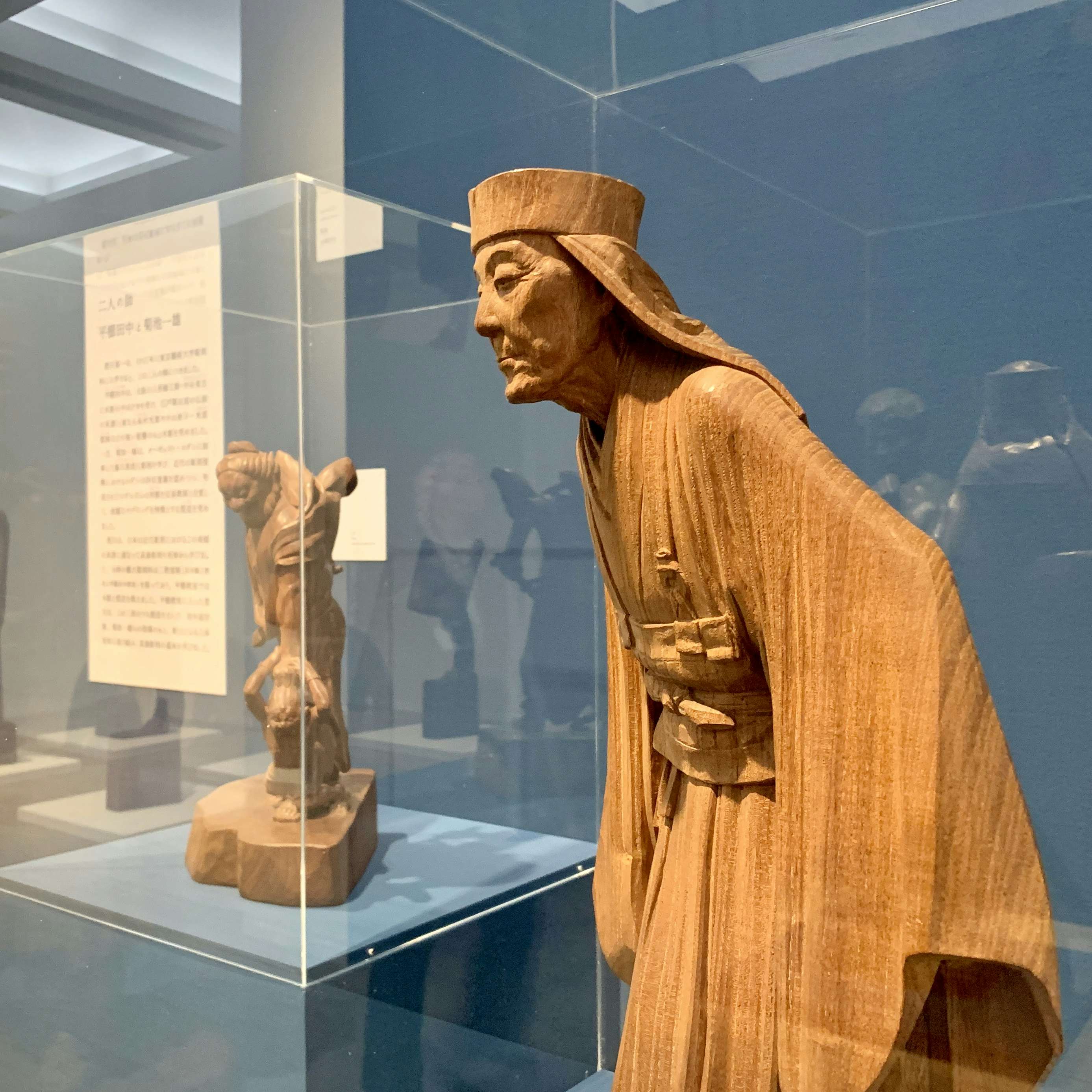

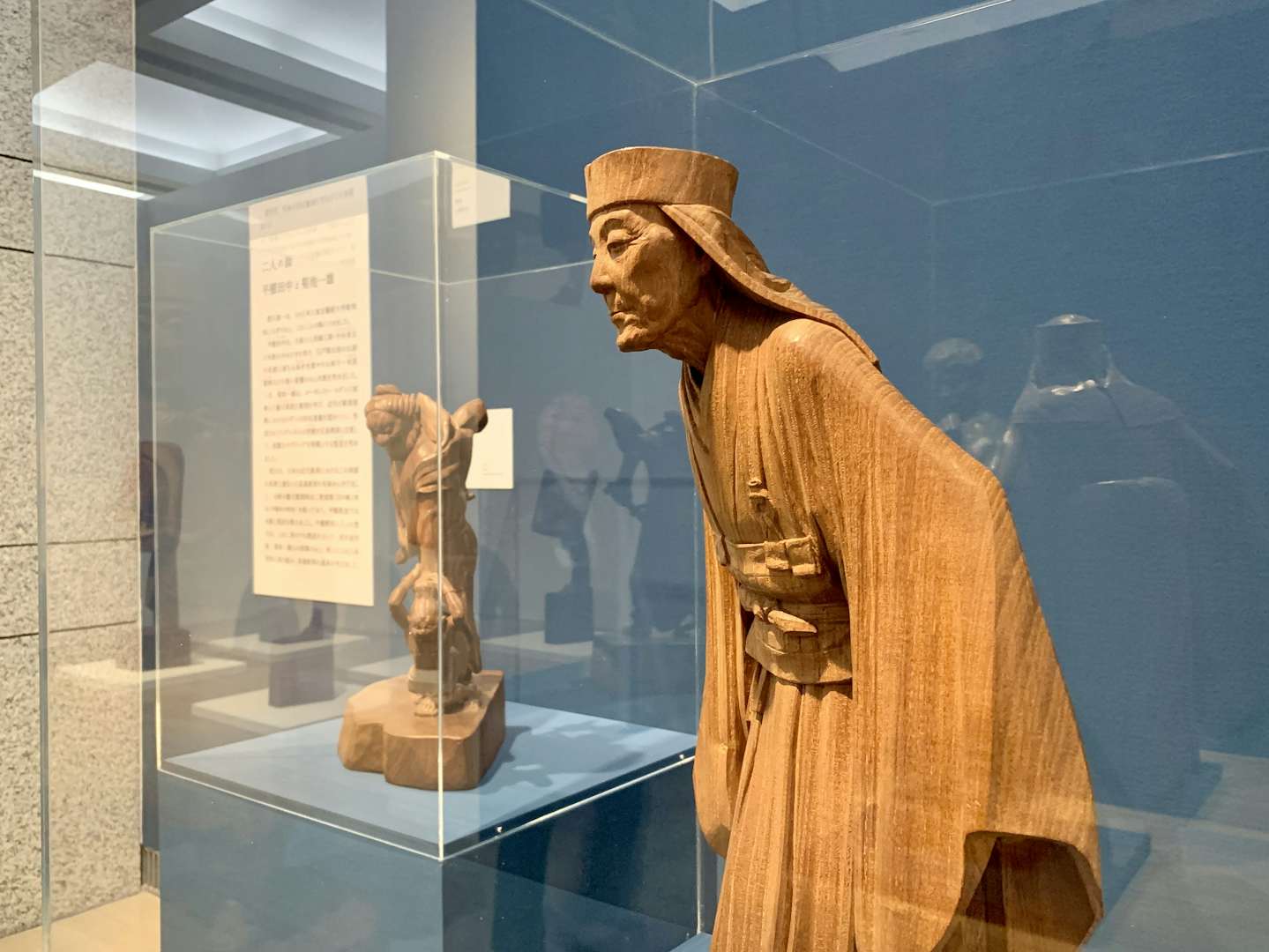

澄川は1931年島根県生まれ。52年に彫刻家を志して東京藝術大学に進学し、平櫛田中と菊池一雄から塑像と具象彫刻の基礎を徹底的に学んだ。修了後は、同大で教職に就きながら数々の作品を発表。

しかしながら30歳で一度教職を離れ独立し、それまで手がけた具象彫刻のほとんどを廃棄。抽象彫刻への移行を決意した。そして木や石など自然素材に対する深い洞察を経て、日本固有の造形美と共鳴するような抽象彫刻「そりのあるかたち」シリーズへと歩を進める。

本展は、「プロローグ はじまりとしての錦帯橋」のほか、「いしずえ 具象をきわめる」「深まり 素材と向き合う」「ひろがり 公共空間を活かす」「匠 そりとむくり」の4章構成。展覧会の起点となるのは、澄川が思春期から青年期を過ごした山口県岩国市にある錦帯橋だ。

錦帯橋が持つ木造橋の複雑な構造美と、「反(そ)り」と「起(むく)り」の造形美。澄川はこの橋に魅せられ、よくスケッチをしていたという。しかし1950年、キジア台風によって錦帯橋は崩壊。ねじ切れ、流されてしまう。澄川は、巨大な造形物が自然災害によって流されたこと、そしてその残骸の様に衝撃を受けたのだという。

この錦帯橋への興味から、澄川は広く木の造形物へと興味の対象を広げてった。そしてこの木に対する興味は、いまなお継続している。

そのことを端的に表しているのが、本展タイトルにもある「そりとむくり」だ。 「そり」は下に向かって、「むくり」は上に向かってゆるやかに湾曲する線や面を指すもので、澄川は70年代以降、40年以上にわたりこの「そりとむくり」を追求し続けてきた。

この「そりとむくり」を模索するなか、79年には《そりのあるかたち-1》が師の名前を冠した平櫛田中賞を受賞。以降の制作活動の方向性を確立させるきっかけとなった。

本展では、第4章において、このそりとむくりをテーマにした作品群をほぼ年代順(1975年〜2019年)に一堂に紹介。天に向かい伸びるものや、横に広がるもの、下に向かうものなど、自然のかたちの変化を作品に取り込もうとした澄川の探究を見ることができる。

澄川は木彫だけでなく、80年代以降は野外彫刻や環境造形の分野にも活動の幅を広めていく。現在、日本国内にある澄川の公共彫刻や記念碑、環境造形などは120ヶ所以上。代表的なものとしては「風の塔」(東京アクアライン川崎人工島)や、東京スカイツリーなどがあり、ここにも澄川独自の「そりとむくり」の要素は生かされている。

本展を担当する横浜美術館副館長・柏木智雄は澄川について「日本の伝統的な建築技法とモダニズム彫刻をミックスし、独自の世界を展開していった」と評する。

「木の面白さとはこういう展覧会でないと見せられない。日本の木は種類も多いし、それを大事にして、木の良さに助けてもらおうとしてきた。日本は木の国だということが忘れられている。これを使わない手はない」。これは澄川の言葉だ。半世紀以上、木と向き合い続けてきた作家ならではの思いが、言葉の端々に滲んでいる。

「どの作品を見ても、作家とすればもうちょっと考えなきゃいかん」と自作を振り返る澄川。抽象彫刻の分野でひた走ってきた彫刻家の人生を、本展で見つめたい。