ロンドン・ナショナル・ギャラリー展が開幕。ゴッホ《ひまわり》をはじめ、ルネサンス期から19世紀末までの西洋絵画が来日

新型コロナウイルス感染症の拡散防止のために3ヶ月にわたり開幕が延期となっていた国立西洋美術館の「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」が6月18日に開幕(21日までは前売券・招待券限定入場期間)。ゴッホ《ひまわり》をはじめ、ルネサンス期から19世紀末までの西洋絵画が一堂に会する。

幅広い地域と時代のヨーロッパ絵画を網羅し、13〜20世紀の名品約2300点を所蔵するロンドン・ナショナル・ギャラリー(以下、ナショナル・ギャラリー)。同館の約200年の歴史で初となる館外での大規模な所蔵作品展「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」が国立西洋美術館で開幕する。会期は6月18日〜10月18日。

なお、同展は21日までを前売券・招待券限定入場期間とする。また、新型コロナウイルス対策として、日時指定による事前のチケット購入が必須となっており、館でのチケット販売は行わないので注意したい。

同展は「西洋絵画の教科書」とも言われるナショナル・ギャラリーの体系的な西洋絵画コレクションを、西洋美術史に沿った7つの章立てで紹介していく。各章はそれぞれ「イタリア・ルネサンス絵画の収集」「オランダ絵画の黄金時代」「ヴァン・ダイクとイギリス肖像画」「グランド・ツアー」「スペイン絵画の発見」「風景画とピクチャレスク」「イギリスにおけるフランス近代美術受容」と名づけられ、すべて初来日の作品で構成される。

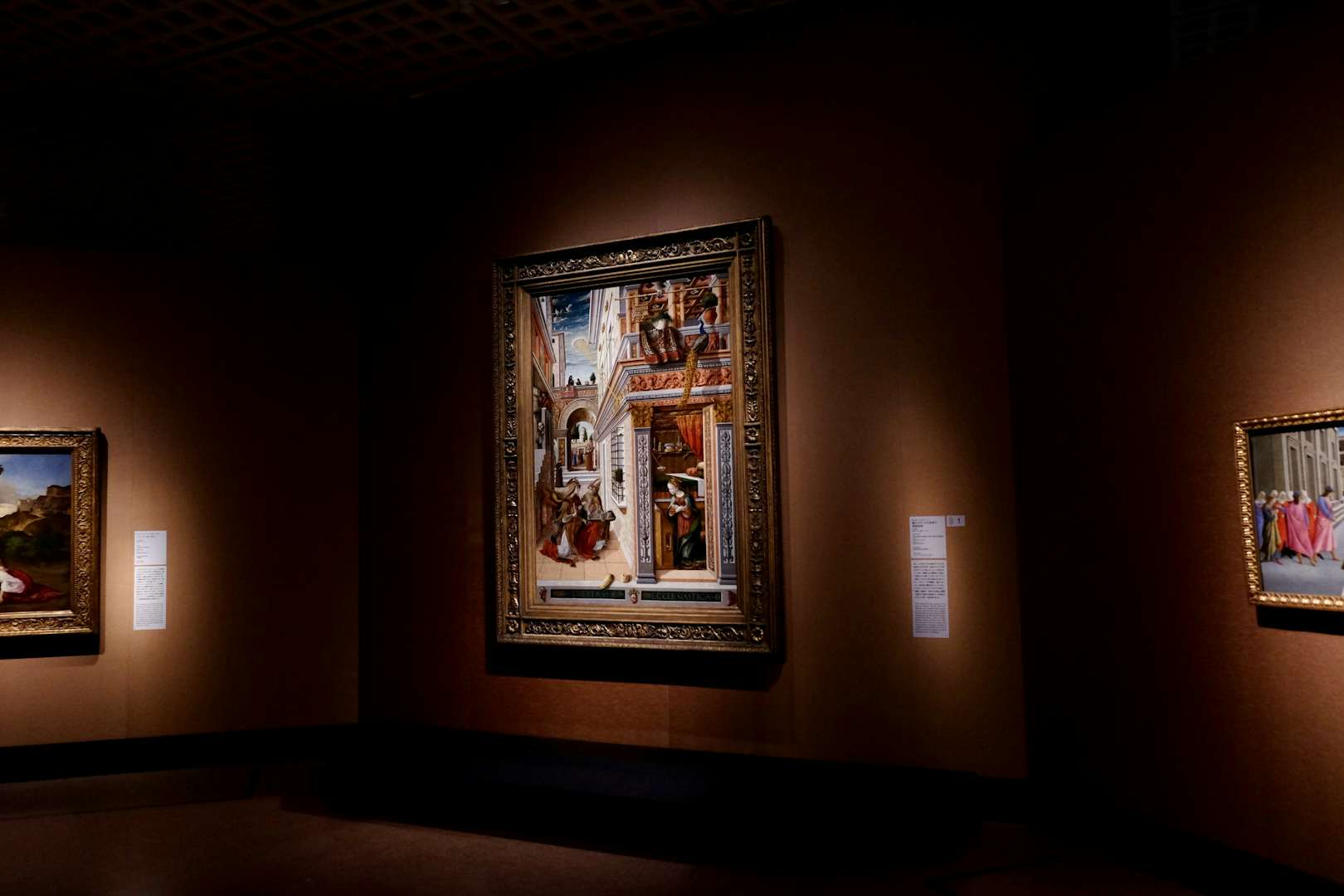

第1章は「イタリア・ルネサンス絵画の収集」だ。15世紀から16世紀にかけて花開いたイタリア・ルネサンスだが、ナショナル・ギャラリーはフィレンツェ、ローマ、ヴェネチアといった主要都市のものだけでなく、イタリア全土の様々な作家の作品を集めている。

フィレンツェのサンドロ・ボッティチェッリやヴェネチアのティツィアーノ・ヴェチェッリオのほか、イタリア中東部のアスリコ・ピチェーノで暮らしたカルロ・クリヴェッリ、イタリア北東部で活動したサヴォルドといった作家の作品が紹介され、イタリア各地に広がっていたルネサンスの熱気を知ることができる。

第2章は「オランダ絵画の黄金時代」。地理的に近く、同じ海洋国家として繁栄したオランダの文化は、イギリス人にとって親しみやすいもので、レンブラント・ハルメンソーン・ファン・レインやヨハネス・フェルメールの作品は19世紀のイギリスでも高い人気を誇っていた。ナショナル・ギャラリーは19世紀後半にオランダ絵画の本格収集を開始し、現在では世界でも有数の17世紀オランダ絵画を所有している。

今回はレンブラントの《34歳の自画像》(1640)や、フェルメールの《ヴァージナルの前に座る若い女性》(1670-72頃)といったオランダ絵画を代表する巨匠の作品が来日。また、ヤン・ステーンによる家庭の風景を描いた作品や、ウィレム・クラースゾーン・ヘーダの光の反射を探求した静物画など、往時のオランダ絵画の先進性を伺える作品が並ぶ。

第3章は「ヴァン・ダイクとイギリス肖像画」。17世紀に現在のベルギーとフランスにまたがるフランドル地方より渡英してきたアンソニー・ヴァン・ダイクは、他のヨーロッパ地域に比して特に肖像画を愛好するイギリスの礎を築いた。

この章では、ヴァン・ダイクの肖像画を参照しつつ、その型や作風が18世紀イギリスのジョシュア・レノルズやトマス・ローレンスといった肖像画家たちにどのように受け継がれ発展していったのかを探る。

第4章「グランド・ツアー」では、18世紀イギリスの上流階級の子息がヨーロッパ文明の礎の地としてイタリアに遊学することで生まれた、名所や旧跡、祝祭の情景などを描いた絵画を扱う。イタリアの名勝を描いた風景画のほか、留学帰りの箔をつけるために古代彫像を一緒に描いた肖像画など、当時の文化交流を偲ばせる作品が展示される。

第5章「スペイン絵画の発見」は、海上覇権を巡る政治・経済的対立や、カトリックとイングランド国教会という宗教的対立があったにも関わらず、古くからイギリスが評価してきたスペイン絵画を展示。

子供たちを描いた甘美な風俗画によって、19世紀イギリスでもっとも人気があったムリーリョや、イギリスが参戦したスペイン独立戦争から始まる交流により、1830年以降に高く評価されるようになるベラスケスの作品は、イギリスのラファエル前派や耽美主義の作家にも影響を与えることになった。

第6章「風景画とピクチャレスク」では、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーを頂点とするイギリスの風景画が生まれた歴史的背景や展開を辿る。18世紀後半のイギリスでは、調和を尊ぶ古典的な風景画とは異なる、不規則で対比に富んだ絵画的な(ピクチャレスクな)美を自然に見出すという価値観が広がった。

ここでは、17世紀イタリアで理想風景画を描いたクロード・ロランやサルヴァトール・ローザを参考にしながら、リチャード・ウィルソンやトマス・ゲインズバラ、そしてターナーがいかに光の表現を追求し、18世紀の風景画を確立させていったのかを追う。

同展の最後を飾る第7章は「イギリスにおけるフランス近代美術受容」だ。イギリスでは長らく古典主義の美学や技法が重視され、印象派への評価は20世紀を待たなければいけなかった。

1910年代以降、ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルやポール・ゴーギャンがようやくナショナル・ギャラリーのコレクションに加わる。さらに、1910年から翌年にかけて批評家のロジャー・フライがロンドンで開催した「マネとポスト印象派展」により、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・セザンヌ、ゴーギャンが「ポスト印象派」と呼ばれ、新たな評価を与えられる契機になった。

同展で来日したポスト印象派の作品のなかでも、とくにフィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》(1888)には注目だ。ゴッホはその生涯で7点の《ひまわり》を残したが、今回出展される《ひまわり》は、ゴッホとゴーギャンの短い共同生活のあいだゴーギャンの寝室に飾られ、ゴーギャンが「フィンセントの作風を本質的に表した完璧な1枚」と言わせしめたものだ。

誰もが知る巨匠の作品が初来日するだけでなく、当時の文化的背景や画家同士の影響関係を踏まえながら西洋美術史を丁寧に追うことができる「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」。新型コロナウイルスの影響により海外からの作品借用が難しくなっている状況だが、この貴重な機会に、ぜひ西洋美術史に残る名品を目にしてはいかがだろうか。