白井晟一が松濤美術館で実現しようとしたものとは。展示室の開館当初の姿を再現

建築家・白井晟一が手がけた渋谷区立松濤美術館が、今年開館40周年を迎えた。同館を白井の思想が色濃く残る開館当時の姿に戻す「白井晟一 入門」の第2部が2022年1月4日より開催される。

手がける建築のユニークさから「哲学の建築家」とも評された建築家・白井晟一(1905〜83)。白井が手がけた渋谷区立松濤美術館が昨年開館40周年を迎えるにあたり、その活動や思想をたどるために開催される展覧会が「白井晟一 入門」だ。

本展の第1部「白井晟一クロニクル」(10月23日~12月12日)では、オリジナル図面や建築模型、装丁などで白井の活動をたどったが、続く第2部「Back to 1981 建物公開」(2022年1月4日~1月30日)では、松濤美術館を白井がイメージした当時の姿に近づけて公開。白井が「私の全力をだし切ったはじめての作品」とまで語ったその建築を、当初白井が思い描いていた展覧ルートに沿って紹介するものだ。この第2部のハイライトをレポートする。

1980年に竣工した松濤美術館は、渋谷・松濤の住宅街にあり、土地の面積が広いとは決していえない。この空間にできるだけ広々とした展示空間をつくりあげることが白井の課題のひとつだった。

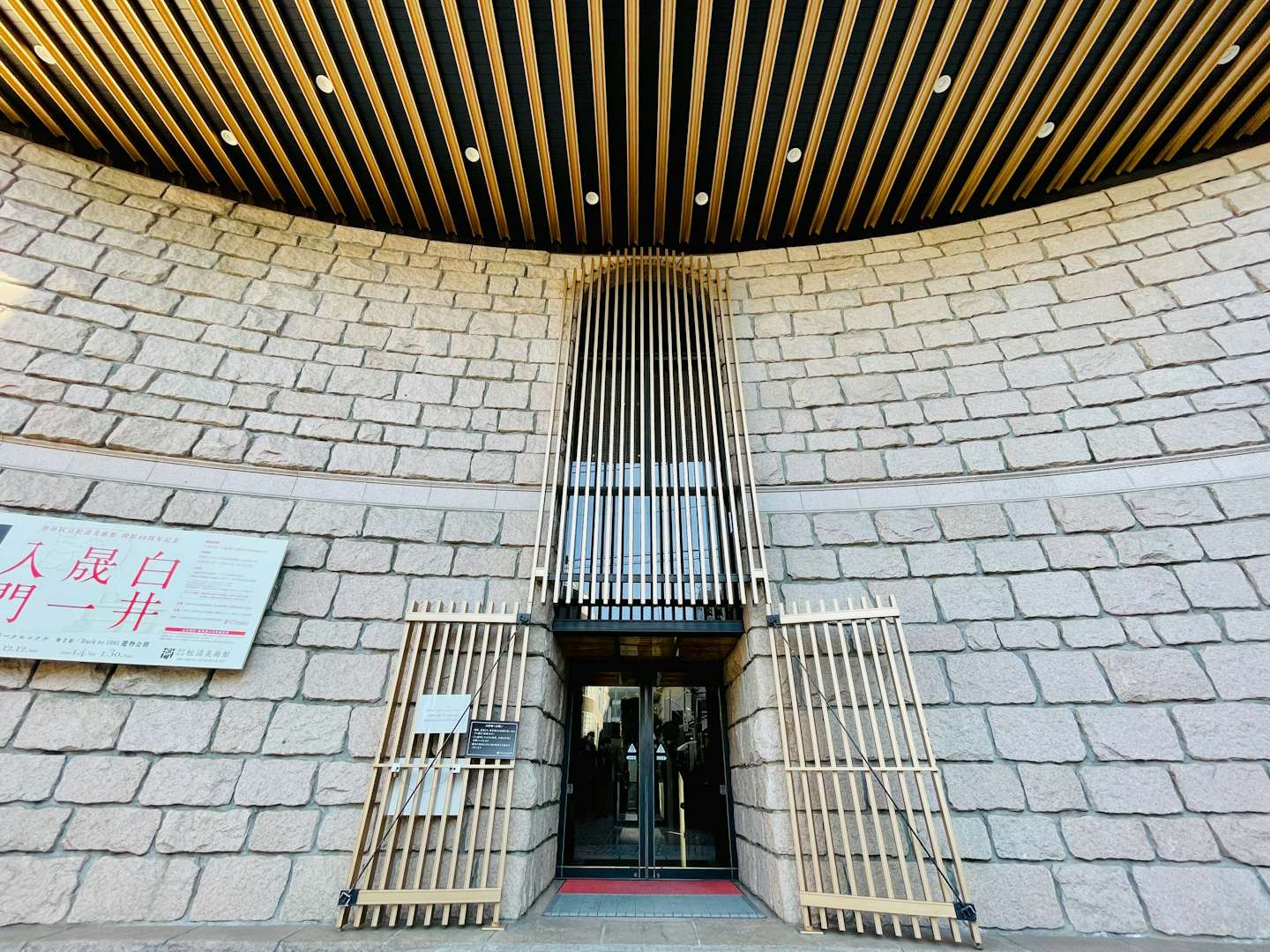

この観点で正面外観を改めて見ると、大きく内側に壁面を湾曲させることにより、限られた敷地ながらも美術館正面にできるだけ広い空間を用意しようという工夫が見て取れる。外壁に使用されている建材は、白井が韓国から輸入し「紅雲石」と名づけた石だ。住宅街にふさわしい落ち着きがありながらも、確かな主張を醸し出している。

ほかにもランダムな配置をされた上部ライトや、当初はインフォメーションとして想定されていた楕円形の窓、なぜそこに設置されたのか謎が残る蛇口など、館を正面から見るだけでも、通常の展示では気がつかない様々なポイントが見て取れる。

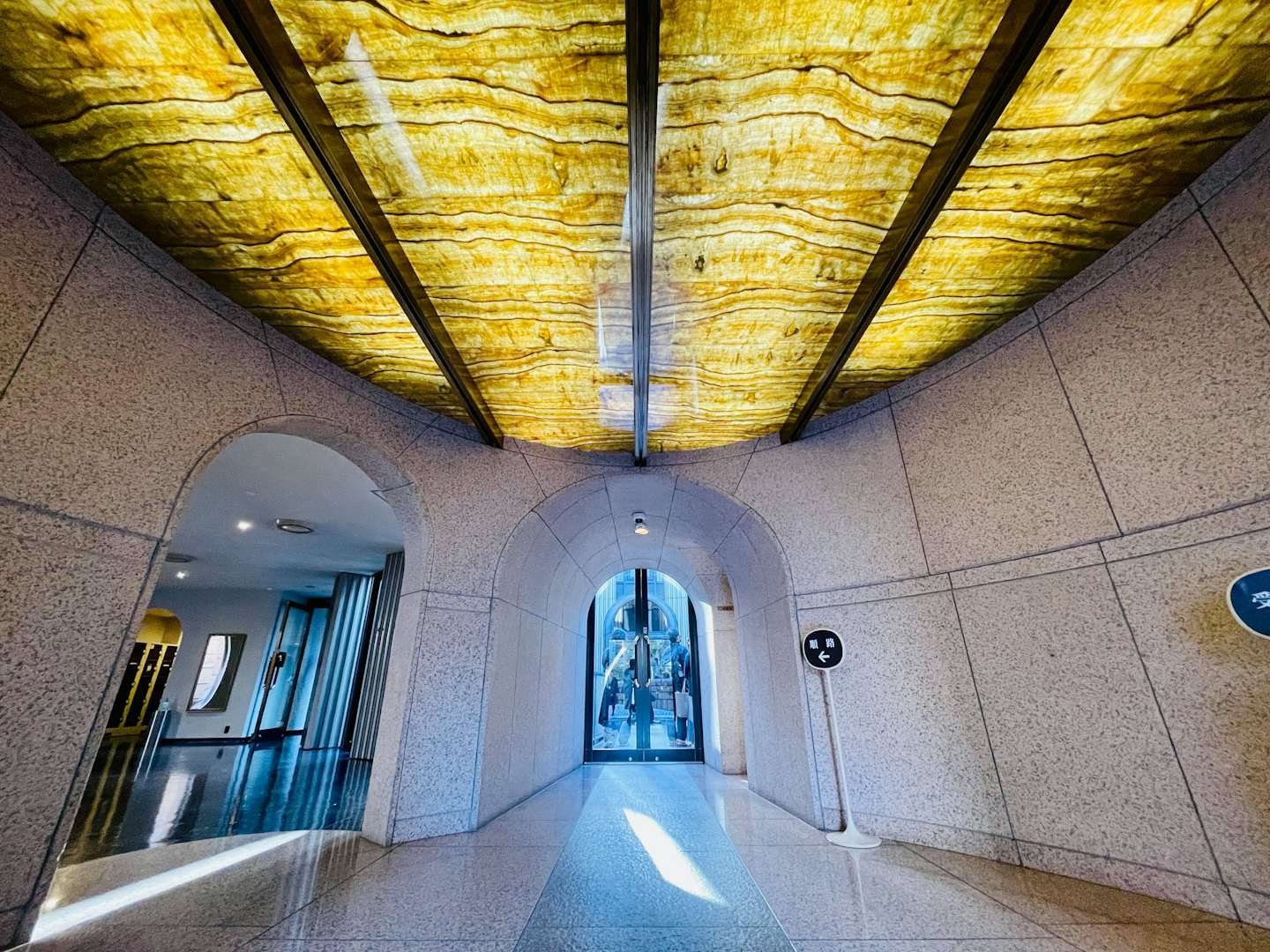

玄関を入り、薄く切ったオニキスの石材を使用した光天井のエントランスを抜ければ、美術館中央の吹き抜けにあるブリッジを渡り展示室に向かうことができる。

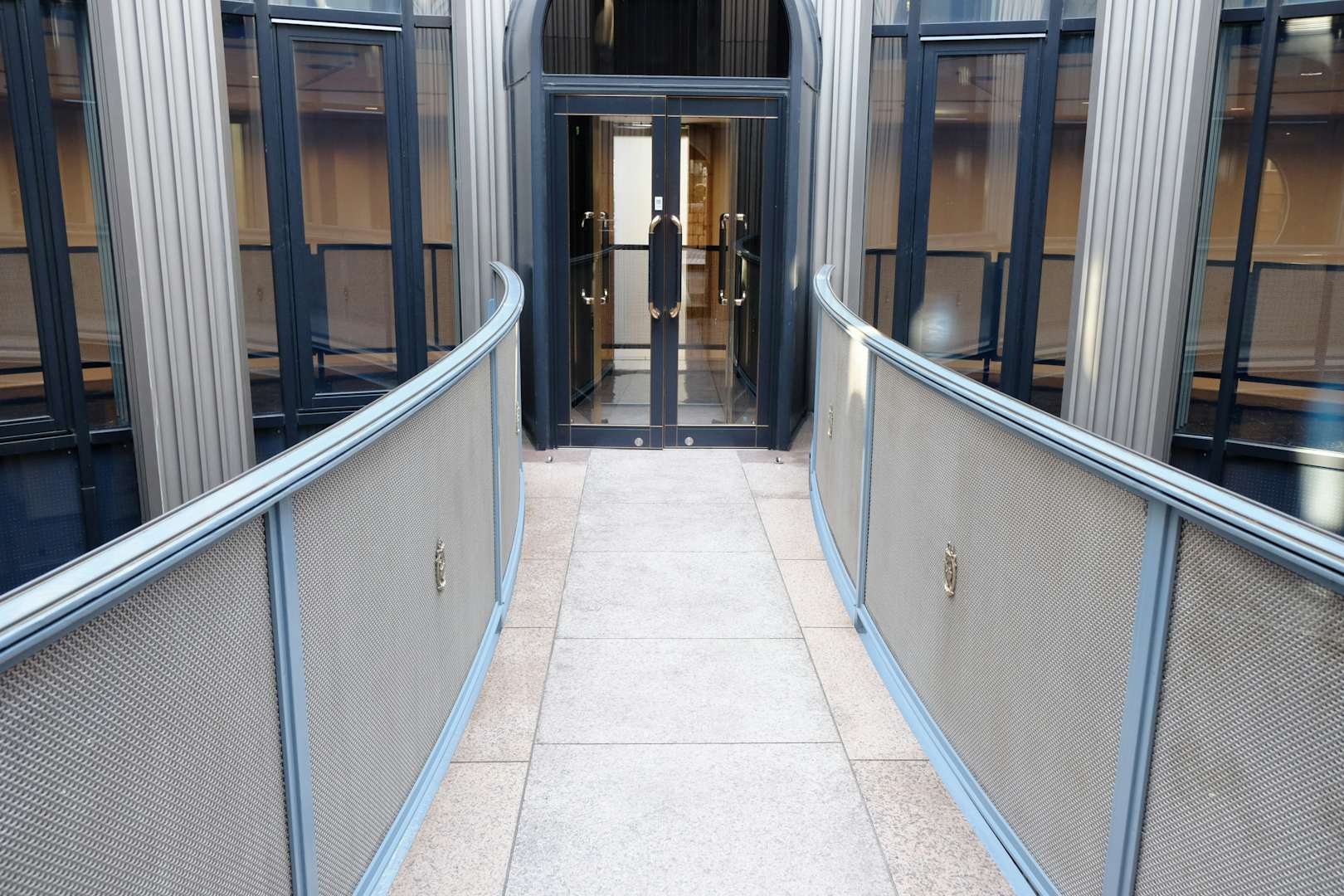

この展覧ルートは当初計画されていたものだが、動線の問題から建設途中で変更された。通常は閉鎖されているブリッジだが、今回の展覧会では会期中に限り、エントランスからまっすぐにこのブリッジを渡ることができる貴重な機会が提供される。

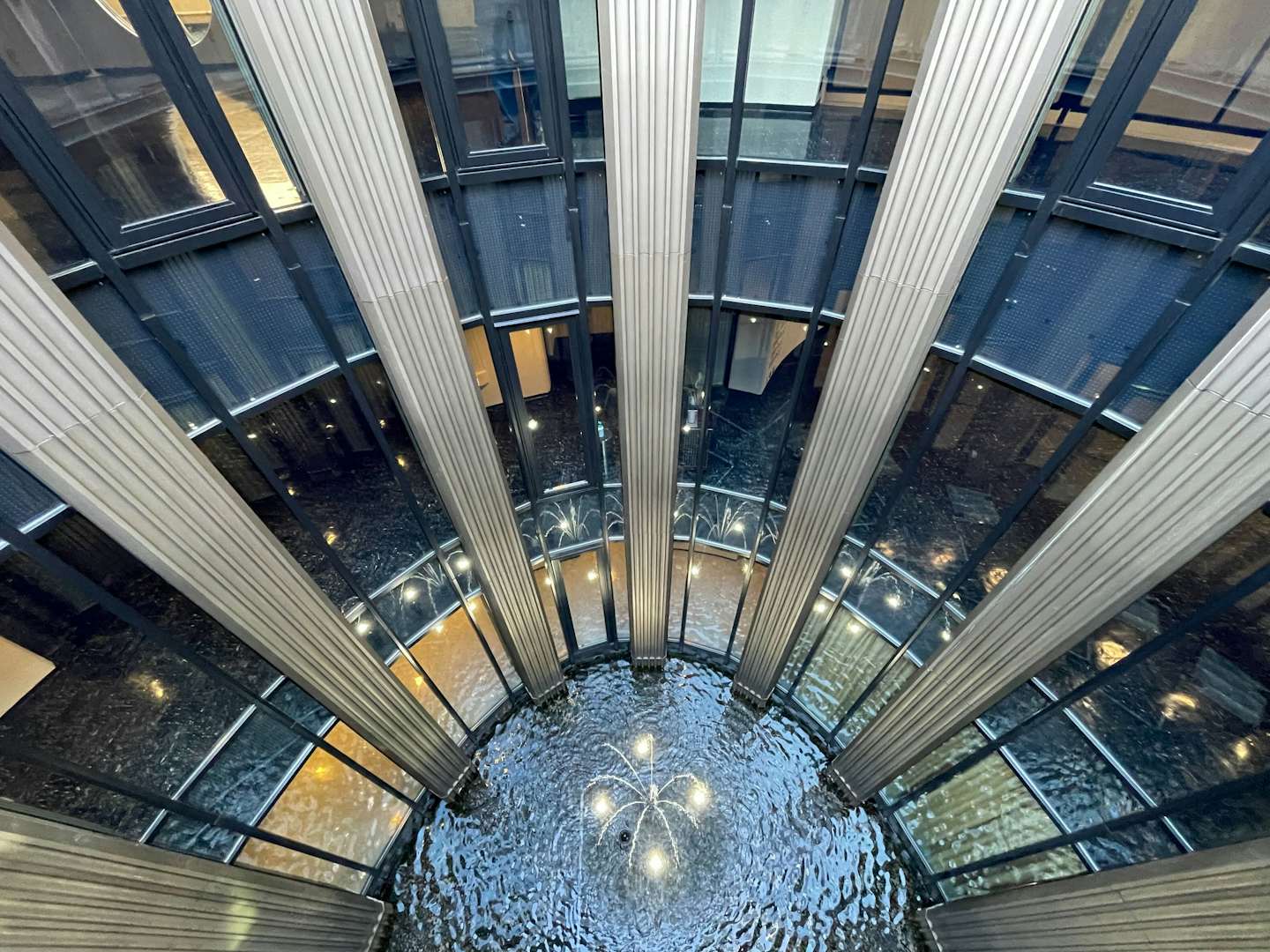

眼下の泉や、手すりにあしらわれた楽器のエンブレムなどを見ながらブリッジを渡ると、回廊部分にたどり着く。この回廊からは地下1階の「第一展示室」を見渡すことができる。回廊は本来左右にU字の階段が設置される予定だったが、スペースの関係で変更となった。現在はここから展示室に下りることはできず、回廊からエントランス横のロビーに戻ることになる。

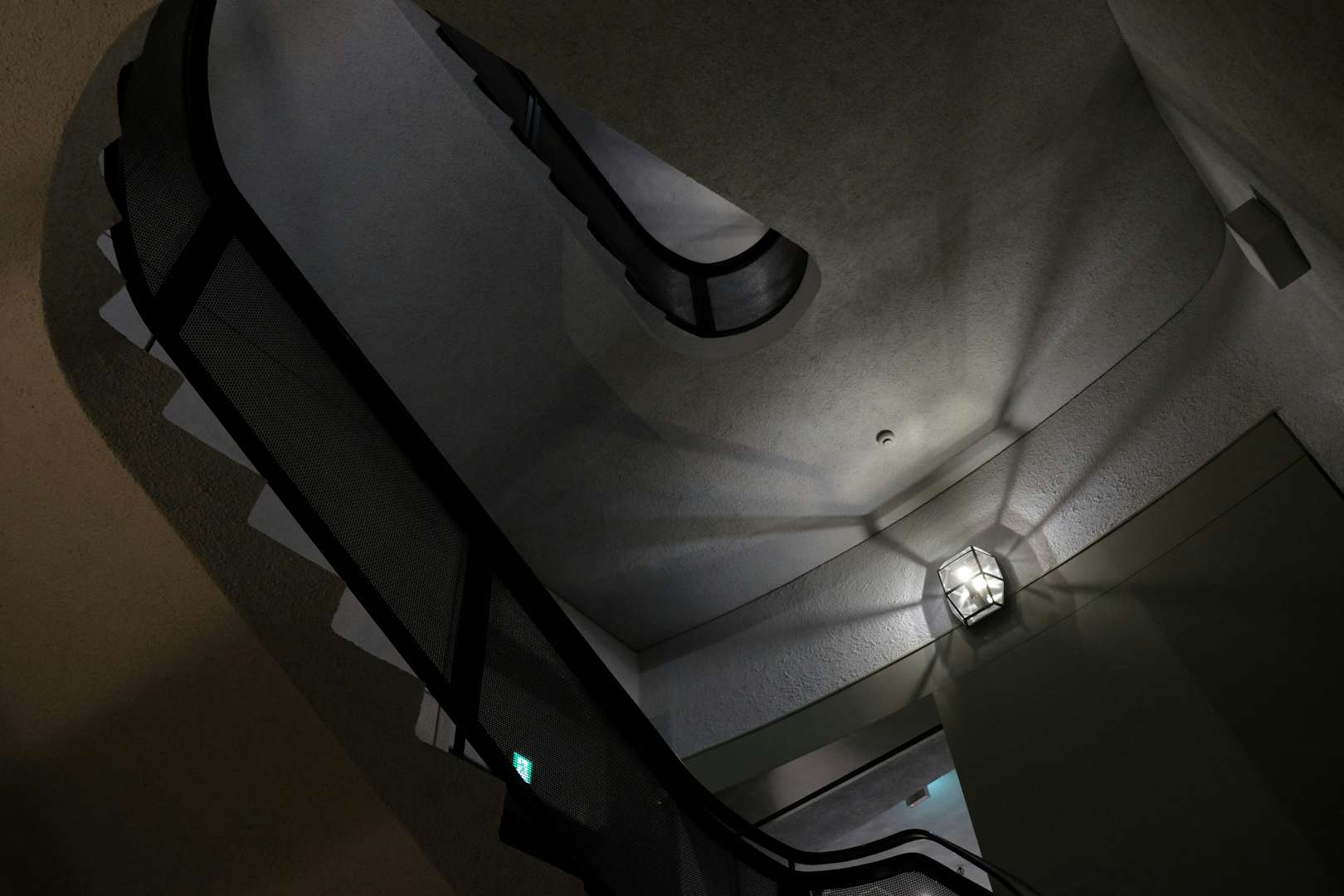

ロビーからは、同館を訪れた人々に強い印象を残す、4層階をつなぐ螺旋階段を上り下りすることが可能だ。この階段を下りれば、先ほど回廊から見下ろした地下1階の「第一展示室」にたどり着く。地下1階と1階の2層分を使用した高い天井高を持つこのスペースは、楕円形をしており壁面が湾曲している。ホワイトキューブとは真逆の空間で、作品展示にも工夫が求められる。

今回の展示で注目したいのが、この「第一展示室」の窓ガラス側に設置されていた壁がすべて取り払われ、吹き抜けが見えるようになっている点だ。吹き抜けの光だけでなく、中央の泉の水面の反射などが部屋に豊かに入り込み、明暗の入り交じる美しい空間が生まれている。

また、この展示室からガラス戸を見ると、吹き抜けを通して美術館のあらゆる部屋をフラットに一望できる。社会運動にも携わり、貧富の関係なく文化を享受するという思想を建築に落とし込んでいた、白井の姿勢が垣間見える設計といえるだろう。

これまで公開されてこなかった地下2階の茶室も、今回初公開された。白井が手がけた建築にはたびたび設置される茶室だが、白井本人が茶を嗜んでいたわけではないという。一度も茶室として使用されていないこの部屋だが、竣工後、白井はたびたびここを訪れてくつろいでいたそうだ。

最後は2階まで上がり、竣工当時の姿となった「第二展示室」を訪れたい。革製のソファや調度品の配置も開業当初の状態に戻されたという展示室は、さながら邸宅の居間のような雰囲気となっている。

この展示室において白井は、肩肘を張らずに喫茶をしながら美術品に親しむような空間を目指しており、その入口にはかつて喫茶を提供していた厨房の跡がある。壁にはヴェネツィアン・ヴェルヴェット、梁や柱はブラジリアン・ローズウッド材など、高級な素材があしらわれており、この展示室が既存の美術館とは一線を画する思想でつくられていたことがよくわかる。

なお「第二展示室」では、白井が竣工直後に私物を持ち込んで展示の効果を試したことにちなみ、白井の書や愛蔵品を展示したインスタレーションを実施している。

同館学芸員の平泉千枝は、展示の意義について次のように述べている。「松濤美術館は40年あまりの歴史のなかで、200本以上の展覧会を開催してきた。改めて白井の建築に込めた意図を明らかにすることで、この空間で次に何ができるのかを、我々が改めて問い直す契機となる展覧会になるはずだ」。

白井建築の真髄に触れられる貴重な機会。ぜひ、その目で稀代の建築家の思想を確かめてほしい。