66年ぶりの二人展に見るふたりの画家の軌跡。「生誕140年 ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎」がアーティゾン美術館で開幕

日本の洋画史に重要な足跡を残した青木繁と坂本繁二郎。このふたりの画家の66年ぶりの二人展「生誕140年 ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎」が、東京・京橋のアーティゾン美術館で開幕した。会期は10月16日まで。

青木繁(1882〜1911)と坂本繁二郎(1882〜1969)の66年ぶりの二人展となる展覧会「生誕140年 ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎」が、東京・京橋のアーティゾン美術館で開幕した。会期は10月16日まで。

日本の洋画が成熟へと向かう時代のなかで、それぞれ独自の作風を探求した青木繁と坂本繁二郎。本展は、ともに福岡・久留米市出身であり、互いに切磋琢磨をしながらも、やがて道を違えていったふたりを同時に取り上げる初の回顧展だ。

アーティゾン美術館の石橋財団コレクションをつくりあげた石橋正二郎は、高等小学校時代に坂本の図画の授業を受けていた。恩師である坂本の依頼を受け、青木の絵画を集め始めたのがそのコレクションの礎となる。本展はまさに同館の根幹ともいえるふたりの作品を、収蔵品のみならず全国の美術館からの貸し出し品も含めて、大規模に紹介する展覧会だ。

会場は「出会い」「別れ」「旅立ち─坂本繁二郎」「交差する旅」の四章で構成されており、鑑賞を進めることでふたりの生涯と画風の変遷をたどることができる。

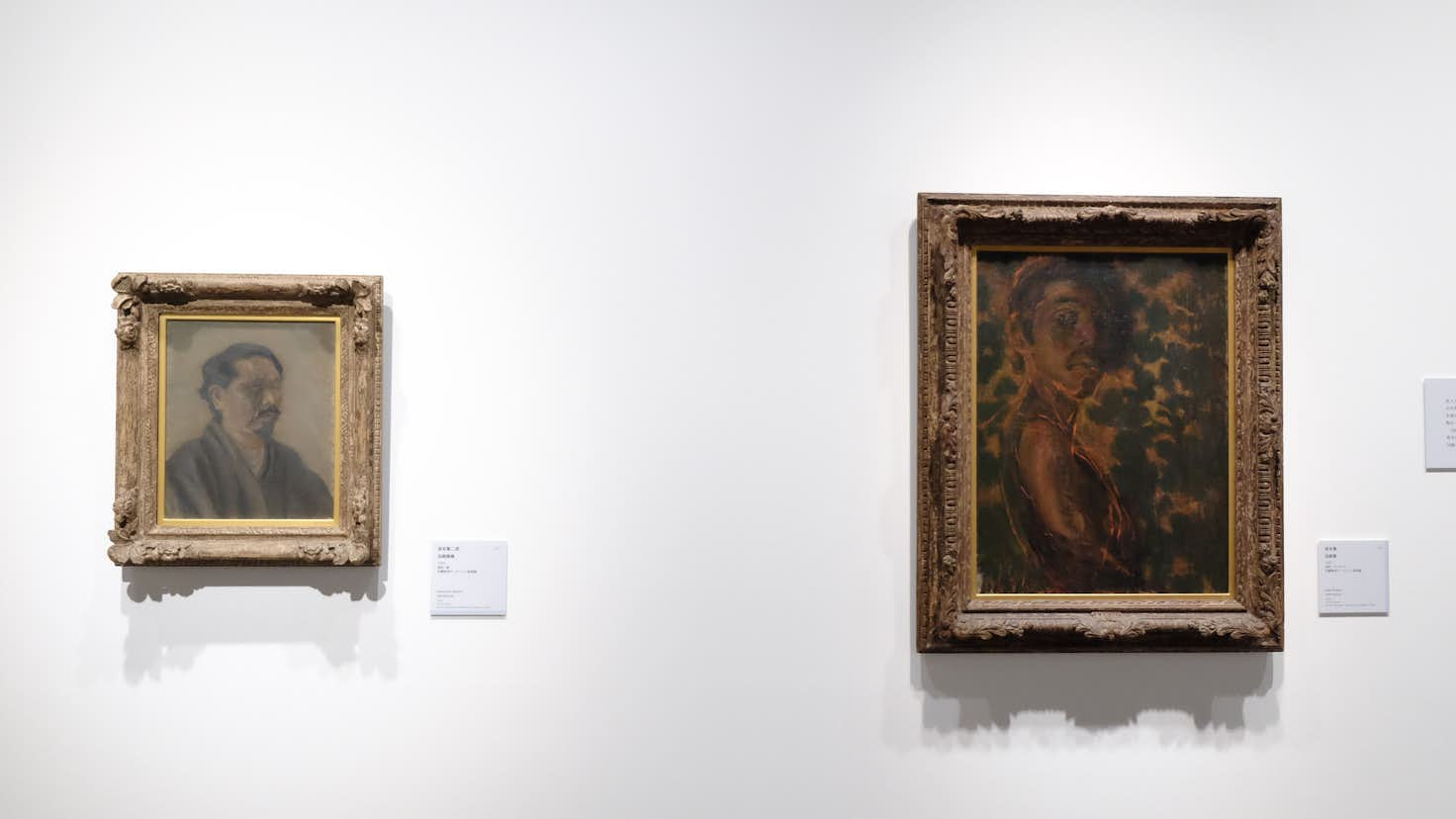

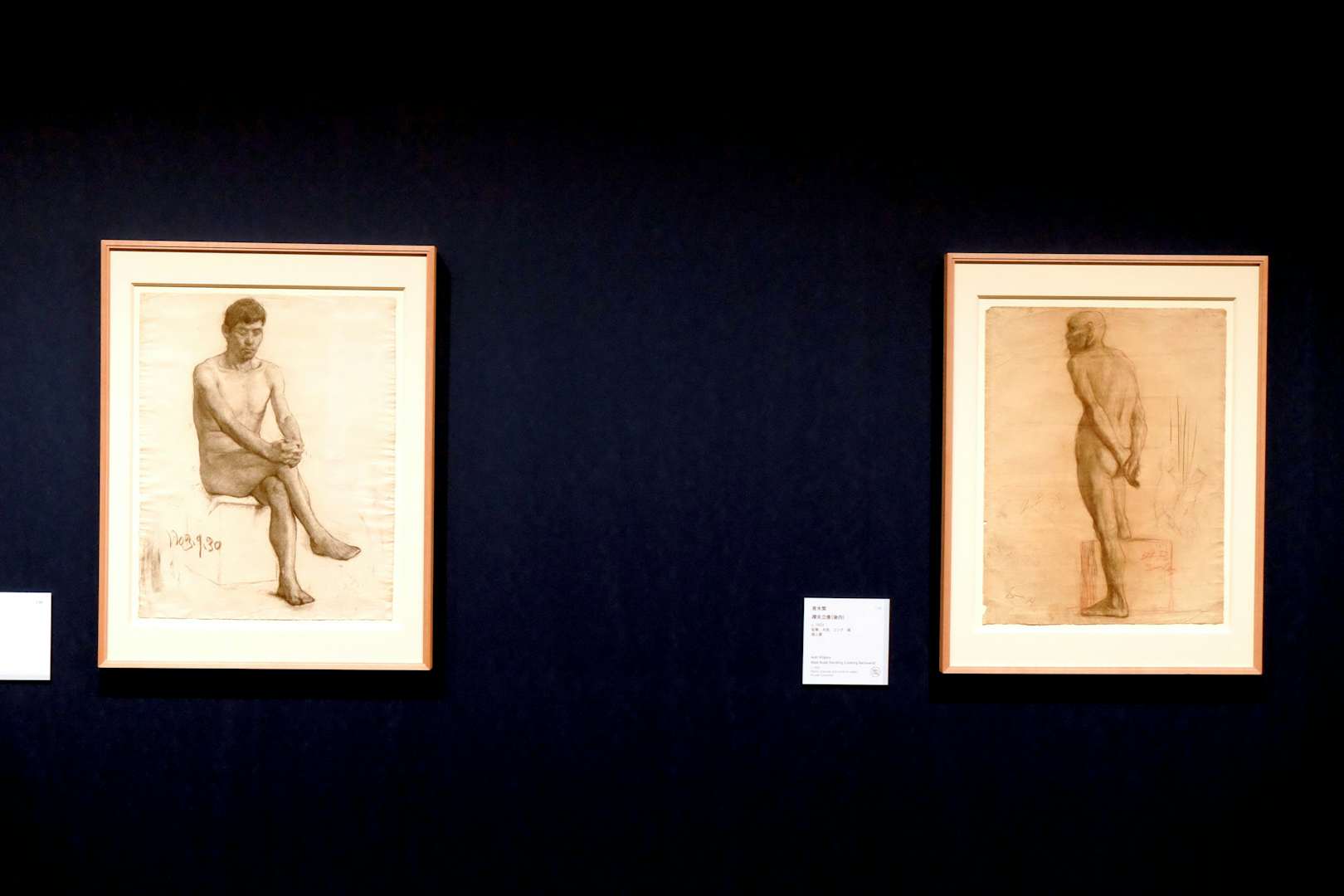

第一章「出会い」は、ふたりの出会いから画壇デビューを経て、それぞれが画家として認められていくまでを初期作品の展示から紹介する。

久留米在住の画家・森三美の洋画塾で学んでいた青木と坂本。ふたりは高等小学校の同級生ではあったが、この画塾での出会いを通して初めて親しくなったという。

「神童」と呼ばれていた坂本の初期作品は多く現存しており、油彩の風景画、模写、水墨画にいたるまでのその作品からは、若くして高い作画技術と表現力をもっていたことが伺える。

いっぽうの青木の初期作品は現存するものが少なく、画塾での様子も明らかにはなっていない。そのため、青木が晩年、九州を放浪していた際に佐賀にいた森を訪ね、その際に森の作品を模写した作品を展示することで、青木と森の師弟関係の提示を試みる。

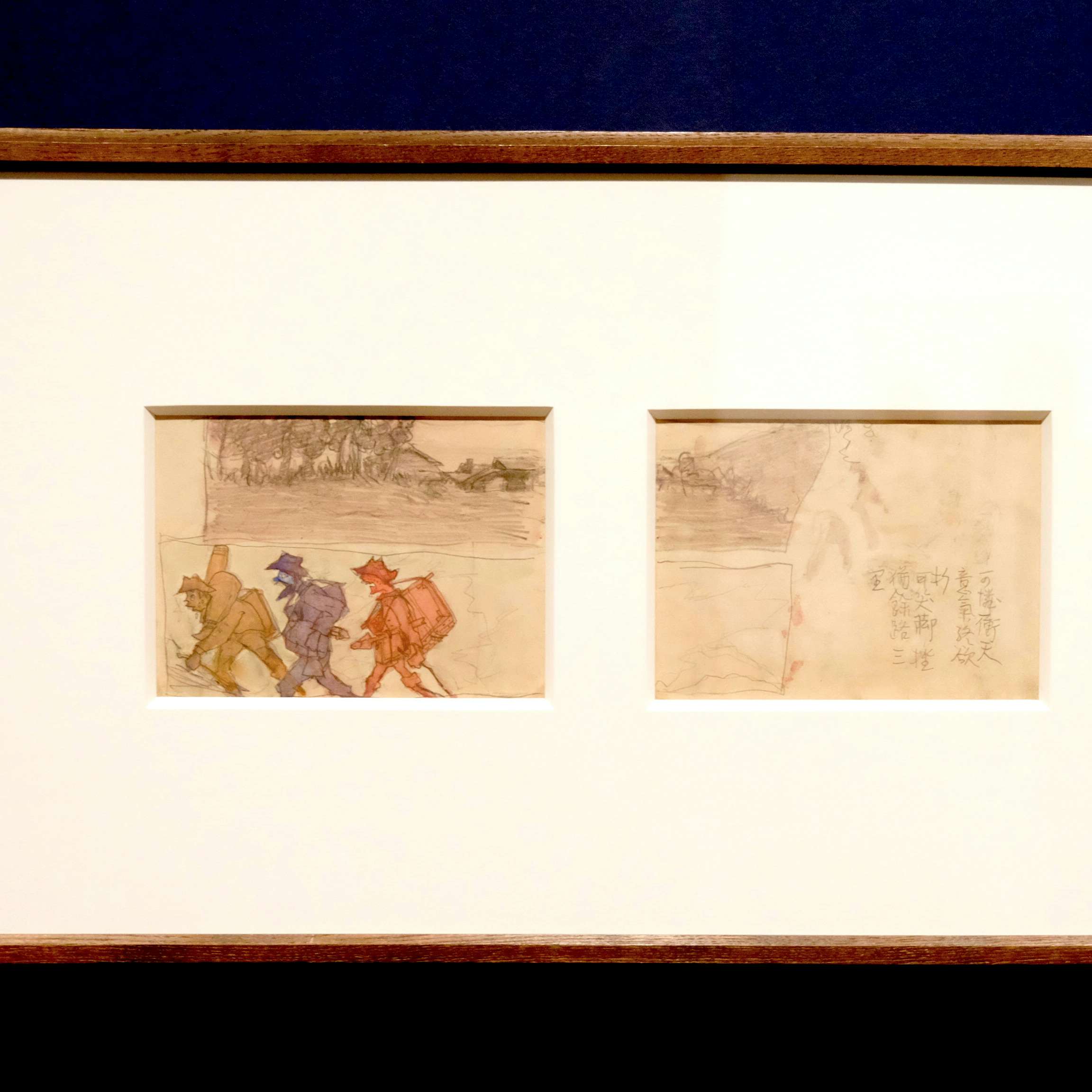

やがて青木は上京し東京美術学校(現東京藝術大学)に入学したが、いっぽうの坂本は家の事情のために久留米に残らざるをえなかった。しかし、徴兵検査で青木が九州へと戻ってきた際、その絵に目覚ましい上達を見た坂本は、感化され上京を決意する。会場では、ふたり連れ立って上京する際に青木が坂本を描いた絵や、上京後に妙義山に連れ立って写生旅行に行ったときの作品など、ふたりの交友の様子を知ることができるものが並ぶ。

また、注目したいのは、40年ぶりに展示される青木のスケッチだ。東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)で展示されていた伎楽や舞楽などの仮面を模写したこのスケッチは、青木の古典文化への興味を伺わせるもので、のちに青木が描く日本の神々への接続も想起させる。

やがて青木は日本やインドの神々を描いた作品14点を白馬会展に出展して1903年にデビュー。その翌年には代表作のひとつである《海の幸》を「白馬会展」に出品した。本作は賛否両論はあるものの評判になり、青木の画家としての位置を確立させていく。

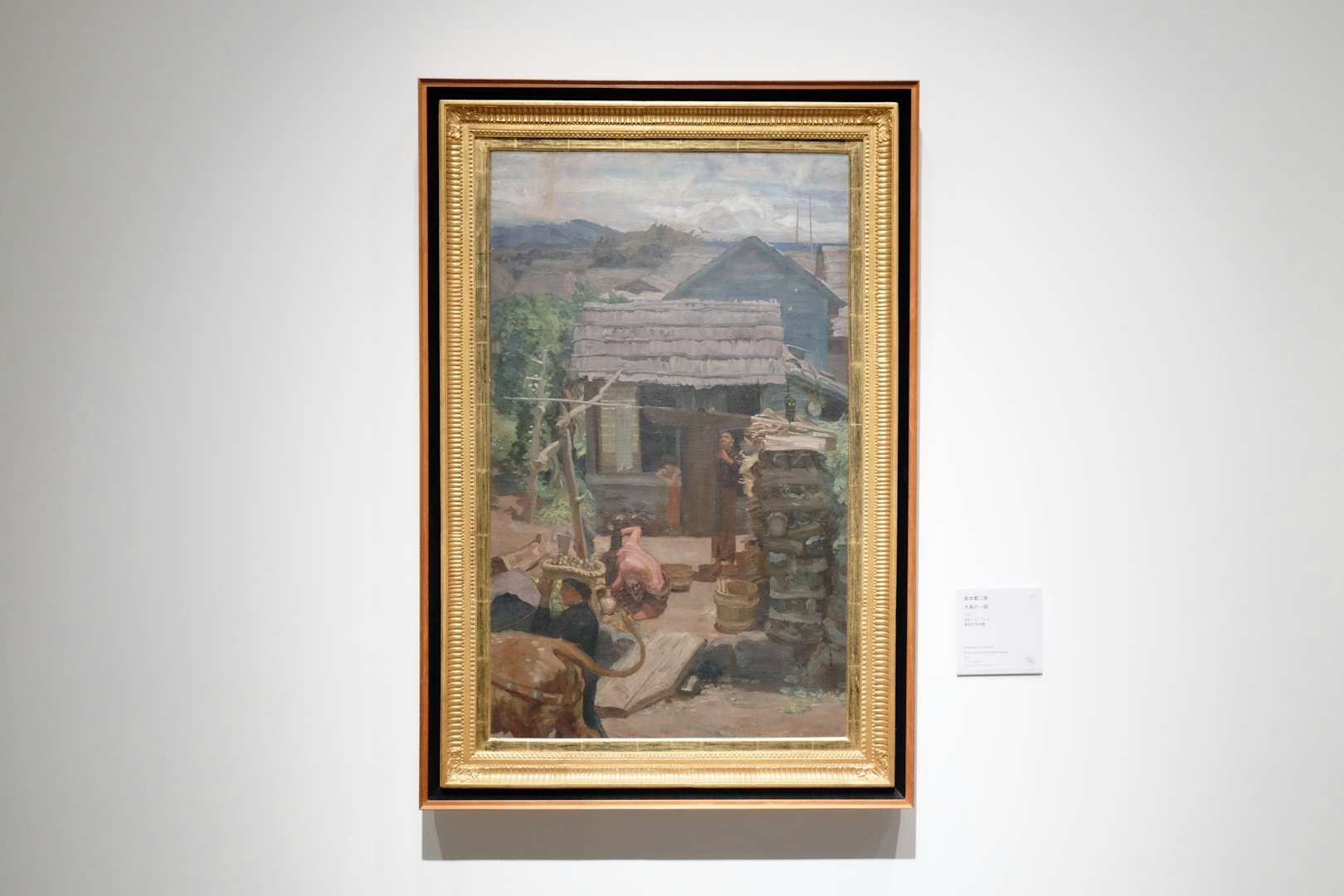

いっぽうの坂本も青木に続くかたちで「太平洋画会」の油絵水彩展覧会に《町裏》(1904)を出展。以後は太平洋画会を舞台に活動を続けていくこととなる。

第二章「別れ」では、ふたりがそれぞれの道を歩みはじめ、青木が九州に帰郷したのち若くして没するまでを紹介する。

ともに画を究めんとしていた青木と坂本であったが、その別れ道となったのが1907年に開催されていた東京勧業博覧会だ。すでに画壇の寵児となっていた青木は、この博覧会に出品した《わだつみのいろこの宮》(1907)で三等賞を受賞した。

同じく坂本も《大島の一部》(1907)で青木と同じく三等賞となった。しかしながら、前評判が高かった青木は三等賞のなかでも末席。坂本は主席だった。青木にとっては不本意な結果となったが、坂本にとっては画壇においてはじめて評価されたといえる喜びの受賞となった。

この同年、青木は父が危篤となり、九州に帰ることとなる。長男であった青木は家長として母や姉妹、弟を扶養しつつ、経済的な困難を抱えながらも、九州中を放浪し、依頼画家としてその画業を継続させようとした。

帰京して中央画壇への復帰を目指していた青木だったが、その願いは叶わず1911年に肺結核により世を去ることとなる。会場では、当時の青木が依頼を受けて描いた肖像画や装飾用に描かれた風景画などを展示。こうした晩年の青木の作品とともに、坂本に送った上京への思いを綴った葉書なども展示され、青木の無念に思いを馳せることができるだろう。

いっぽうの坂本は東京勧業博覧会を契機に、《北茂安村の一部》(1907)で文展に入選、また結婚をするなど公私ともに充実期を迎えていた。結婚の準備のために久留米に帰郷した坂本は、そこで偶然青木と出会い、麦酒店でしばらく話したという。これが、坂本と青木がともに過ごした最後の時間となった。

青木の死を悼み、坂本や友人たちは一周忌に合わせて遺作の展覧会や画集の刊行を行っていく。青木の画業を後世に伝えようとする人々の思いは、やがて石橋正二郎のコレクション形成へとつながっていった。

第三章「旅立ち─坂本繁二郎」は、青木亡き後に画壇の重鎮として活躍していく坂本の画歴を追う。

青木の画集の刊行に目処をつけた坂本は、房総半島の御宿で制作に没頭できるようになり、文展に出品した《うすれ日》(1912)は夏目漱石に高く評価される。やがて二科会に活躍の場を移した坂本は、1921年にパリに留学。パリ郊外やブルターニュで写生を行ったり、自室のアトリエで人物画の制作に取り組んだ。

会場では、パリ留学時代により明るくなった色彩の風景画や、この時期に積極的に描かれた人物画などを展示。留学時代に自身の作風を充実させていった坂本の画業の豊かさを知ることができるはずだ。

帰国した坂本は、東京ではなく久留米に戻り、制作に打ち込むようになる。その関心は坂本の作品を代表するモチーフである馬にあり、九州各地に出かけては馬を取材し多くの作品を残した。

やがて視力の低下などもあり、そのモチーフはより身近な人工物や静物へと移っていった。円熟を迎えた坂本が多彩なモチーフを自分のものへとしていった様がうかがえる。

第四章「交差する旅」では、ふたたび青木と坂本の関係に着目し、展覧会の締めくくりとなる。

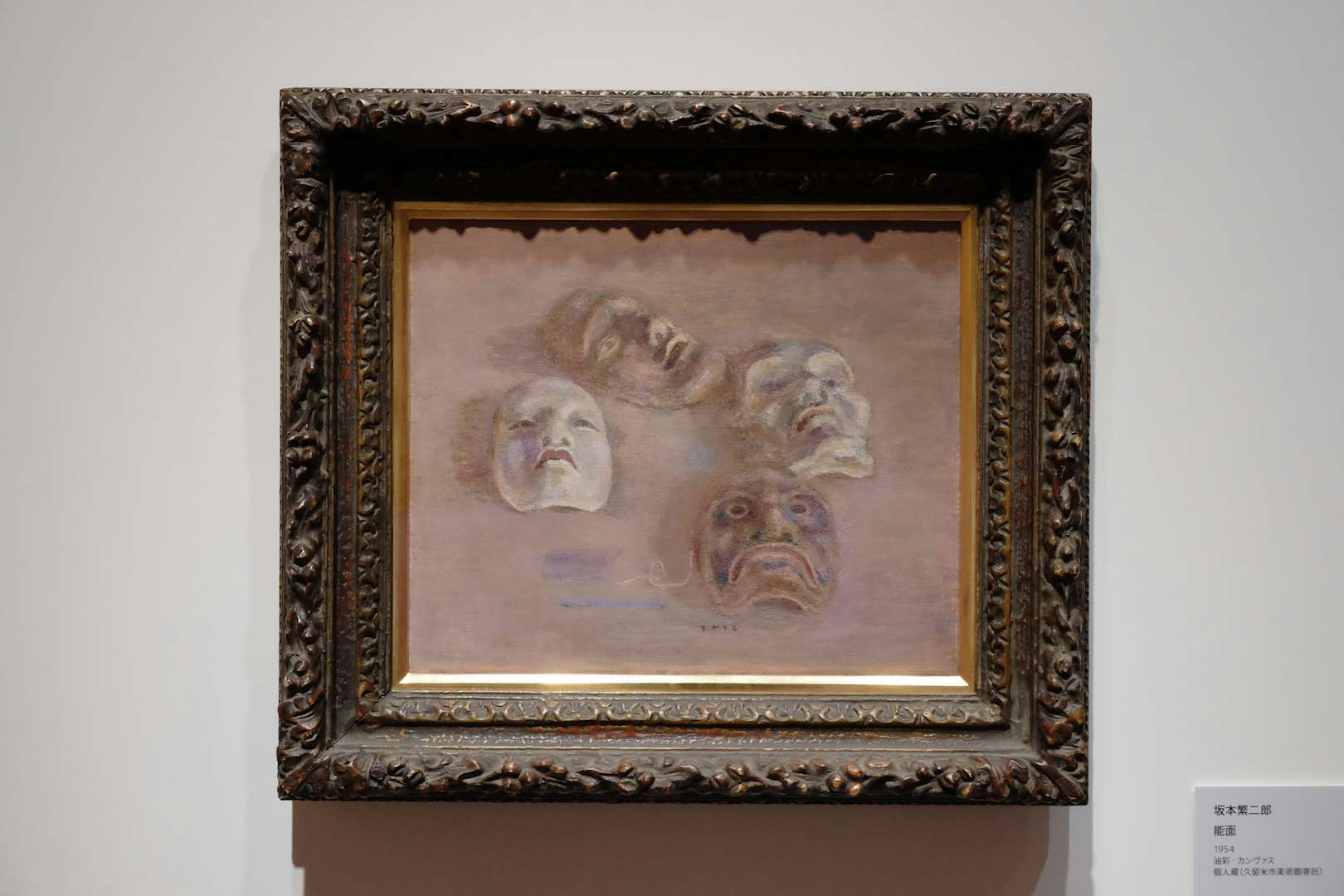

青木と坂本に共通する題材に能面がある。青木は東京帝室博物館で能面をスケッチしており、また坂本はパリから帰国後に油彩で様々な能面を描いた。時代は異なるものの、ともに能面の持つ造形や、そこからイメージされる力に惹かれていたことが、ふたりの作品から伝わってくる。

坂本は晩年、月をモチーフに探求を続けていた。坂本の絶筆である《幽光》(1969)も月を描いたものだが、その月の大半は雲で隠れてしまっており、そこから漏れ出るわずかな光が、キャンバスの上で静かに表現されている。

いっぽう、青木の絶筆である《朝日(絶筆)》(1910)は、海上を煌々と照らす朝日が、躍動する波とともに鮮やかに描かれている。展覧会の最後に並んだ《幽光》と《朝日(絶筆)》は、ふたりの画家としての生涯をいまに伝えようとしているかのようだ。

青木繁と坂本繁二郎。ふたりの画家の人生を作品とともに並べることで、その魅力を改めて訴えかける展覧会となっている。