北陸3県にまたがる「GO FOR KOGEI 2022」。特別展に見る現代作家による新たな発想

北陸3県を舞台に展開する芸術祭「GO FOR KOGEI」が今年3回目の開催を迎えた。なかでも注目は20作家が参加する特別展「つくる—土地、くらし、祈りが織りなすもの—」(10月23日まで)だ。その会場である勝興寺(富山)、那谷寺(石川)、大瀧・岡太神社(福井)を訪れた。

昨年は「工芸的な美しさの行方 工芸、現代アート、アール・ブリュット」をテーマに特別展を開催した「GO FOR KOGEI」。そこからの続編となる今回は、繊維、染織、陶、漆、金属、木、紙などの多様な素材、それとの関わり方や技術を広く「つくる」という視点で見直し、創作活動を行う20名の作家が参加する。「現代アートやデザインなどの広い領域を見据え、それぞれの要素を移植し広げる観点で工芸をとらえ続けてきた」と自身のバックグラウンドを説明するのは、総合監修・特別展キュレーションを担当する東京藝術大学名誉教授で練馬区立美術館館長の秋元雄史。各地で伝統工芸が発展してきた北陸3県を移動しながら、各会場の風土や環境、地域の食文化も含めて味わう「旅」として楽しんでほしいと話す。

勝興寺

最初に訪れた勝興寺は、本願寺八世蓮如上人が1417年に越中の布教の拠点として創設し、変遷を経て現在の場所に移った寺院。本堂をはじめ、12棟の建造物が重要文化財に指定されている(10月12日、勝興寺の本堂と大広間および式台が国宝に新指定された)。

ここで最初に出会う作品は、重要文化財に指定された大広間や式台、台所、書院など一連の建物の外に設置された宮木亜菜の作品。自身の身体を物質としてとらえ、自ら作品の一部となるインスタレーションやパフォーマンスを発表する宮木は、鉄の板と向き合い、「鉄の声を聞きながら、反発しあいながら鉄の板を折り曲げ、素材が持っている必然的なかたち」を作品化した。

建物に入り、最初の2部屋にはアール・ブリュットの作品が並ぶ。陶土を用いた人の立体像を制作する鎌江一美と、様々な色の織り糸の有機的な流れから自由な造形を生み出す小森谷章の作品だ。宮木が全身で鉄の板と対話し、造形を生み出したように、鎌江と小森谷は指先で土や糸という素材と対話し、自身にとって「必然的なかたち」を生み出したのだろう。展示空間からそのテンションが伝わってくる。

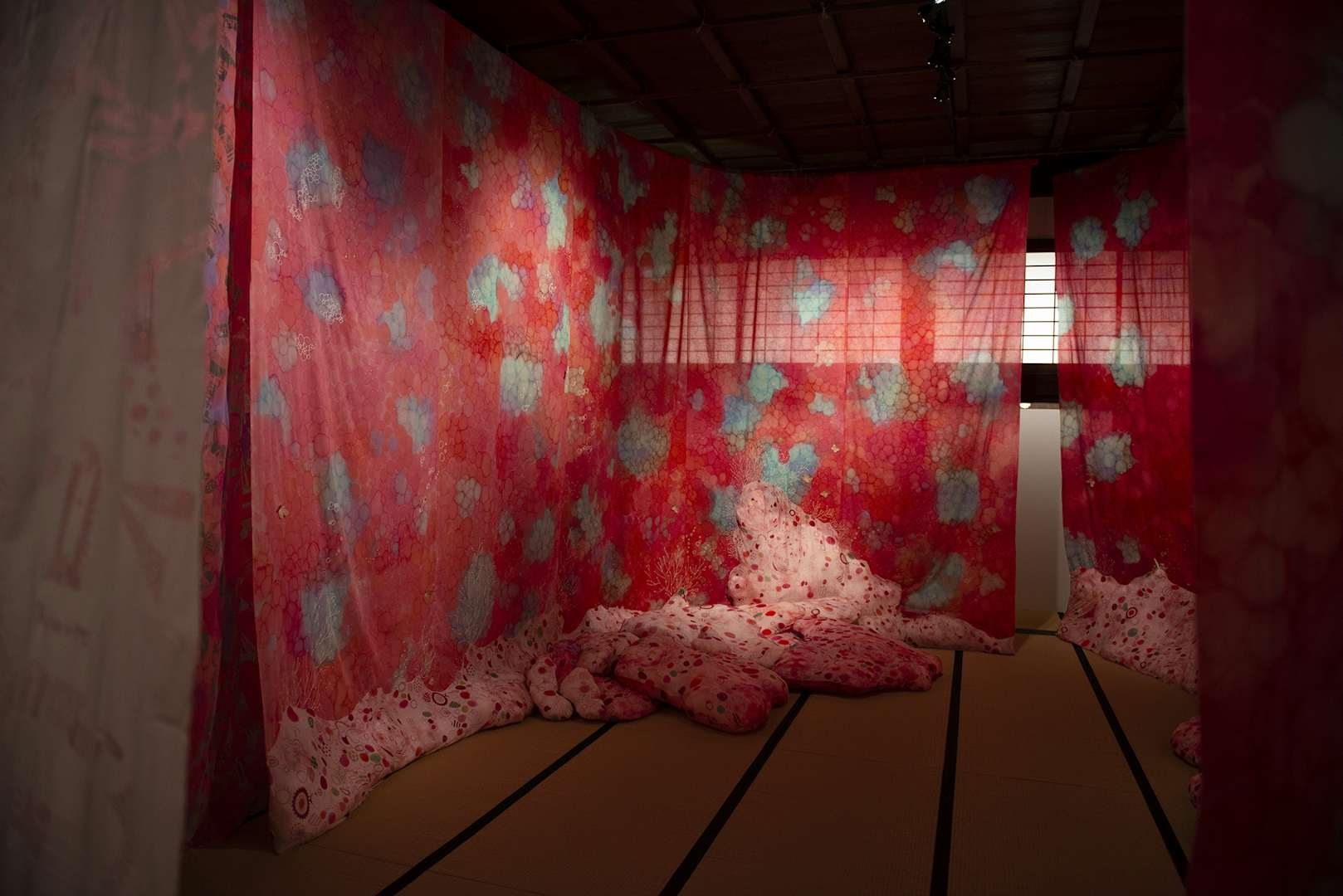

会場奥へと進む。樫尾聡美の作品は、布を用いたインスタレーションだ。筒描きや刷毛による色挿し、シルクスクリーンなどの技法を組み合わせた布の空間に身を置くと、生き物の体の内部に入り、包み込まれたような、空間と自身の身体の境界が曖昧になったかのような感覚が生まれる。染織によって行える空間表現の可能性を感じさせる作品だ。

隣の展示空間にも、糸と布の表現が続く。25年にわたり、布に丸い円を縫い続けてきた河合由美子の作品だ。平面的な布に描かれた円が糸で縫い重ねられることで立体的になり、さらに人が身にまとうことで、動きが加わる。1本の糸から始まる展開に想像力が刺激される。

庭園にも作品が展開する。大学で陶芸を学び、当時より身体的スケールで焼き物を制作する小笠原森の作品が石庭で異彩を放つ。土を積層させ、そこに作家が反応することで表れるかたち。素材と身体の繰り返されるインタラクションが作品のヴォリュームを生み、さらには空間に呼応する。庭園に動的なエネルギーをもたらしたような印象を与える表現だ。

屋内に再び戻ると、アーティストであり自然布の蒐集家・研究家としても知られる吉田真一郎の《白》が、庭を背景に展示。かつて白を追求するペインティングを制作していた吉田は、ヨーゼフ・ボイスとの出会いから古美術や民俗学に目を向けるようになり、麻布の研究を通して白の探求を続けている。40年にわたり蒐集してきた大麻布から、織りや糸の微妙な変化と光の効果から浮かび上がる白の美を提示する。

対面には、西陣織の老舗織屋に生まれ、西陣織の新たな表現を目指す細尾真孝が、アーティストでプログラマーである古舘健とともにプログラミングのコードにより生成した織の作品を展示。シルク、レーヨン、銀糸、銀箔を融合させたシャープな織りが、麻の柔らかな風合いとは対称をなす。

陶芸家で建築家の顔も持つ奈良祐希は、小原流五世家元の小原宏貴とコラボレーションを行った。作品タイトルは《con-temple-ate》。熟考し、あるいは瞑想し内面と向き合うことを意味する動詞「contemplate」を起点に、生の土を焼成することで固定化した焼き物と、水分を失い乾燥させることでやはり変化を止めたドライフラワーに「死」のイメージを重ね、寺の整然とした空間にグリッド状に作品を配置。展示には建築家の周防貴之、総合監修の秋元雄史も加わり、空間全体で死生観を表現するインスタレーションが完成した。

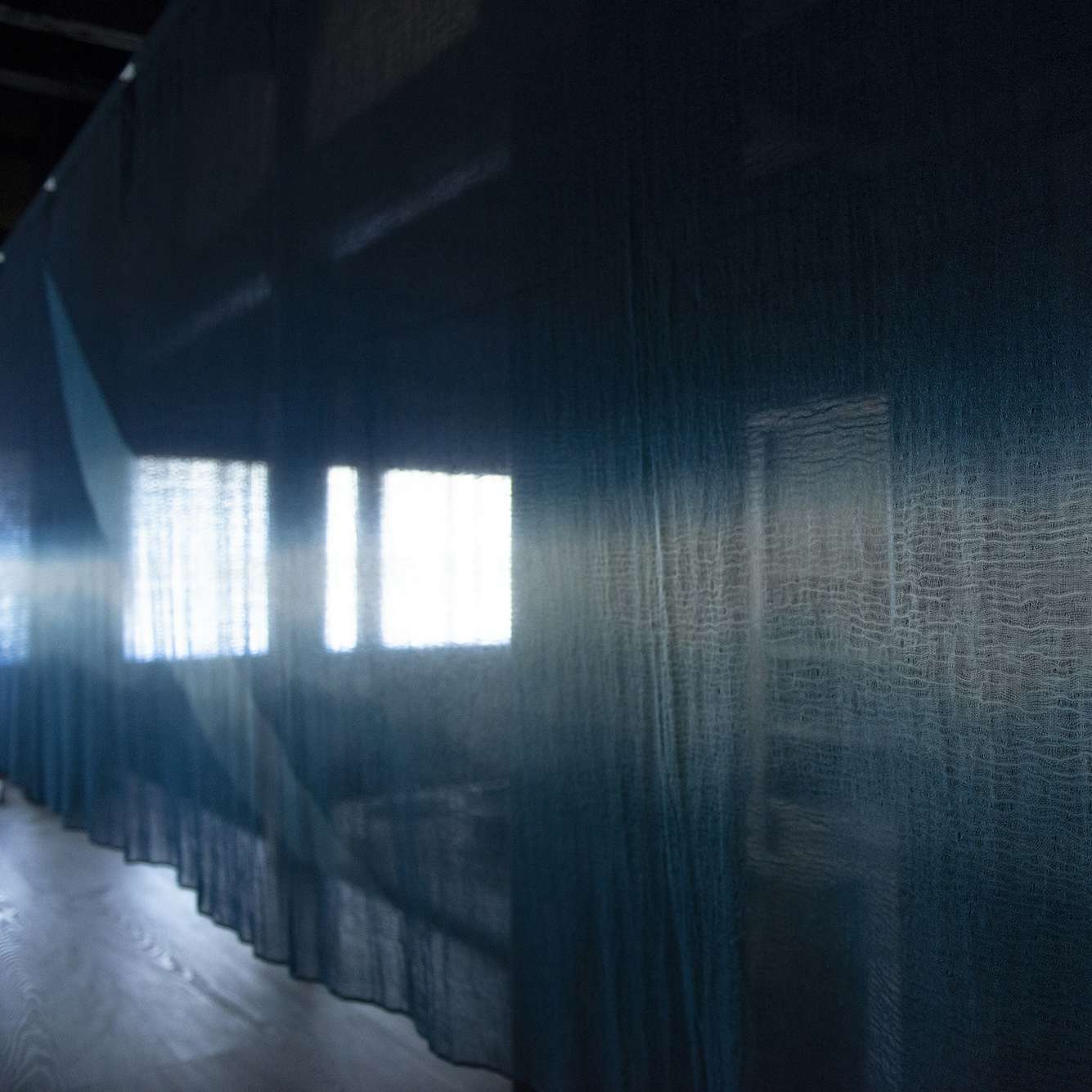

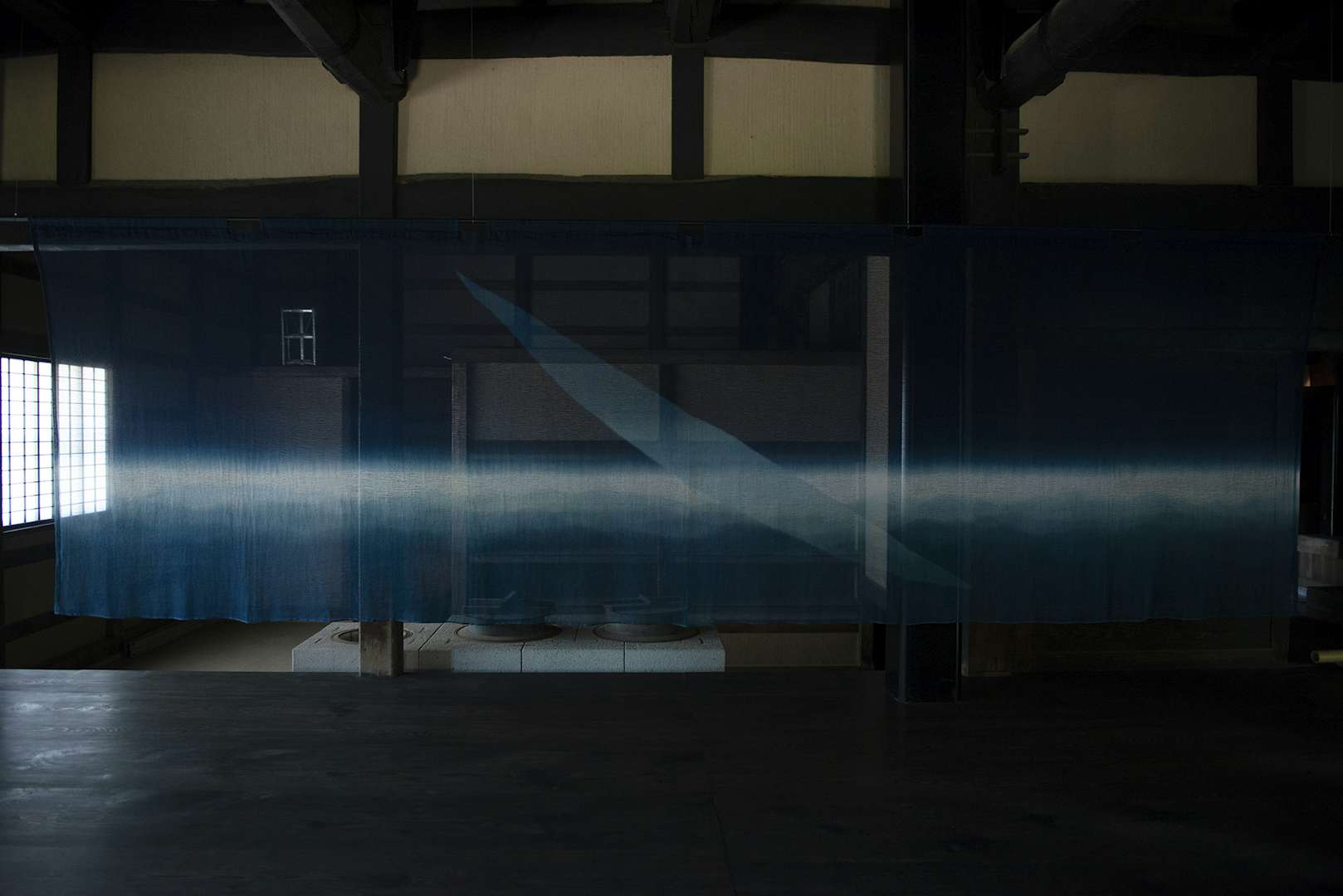

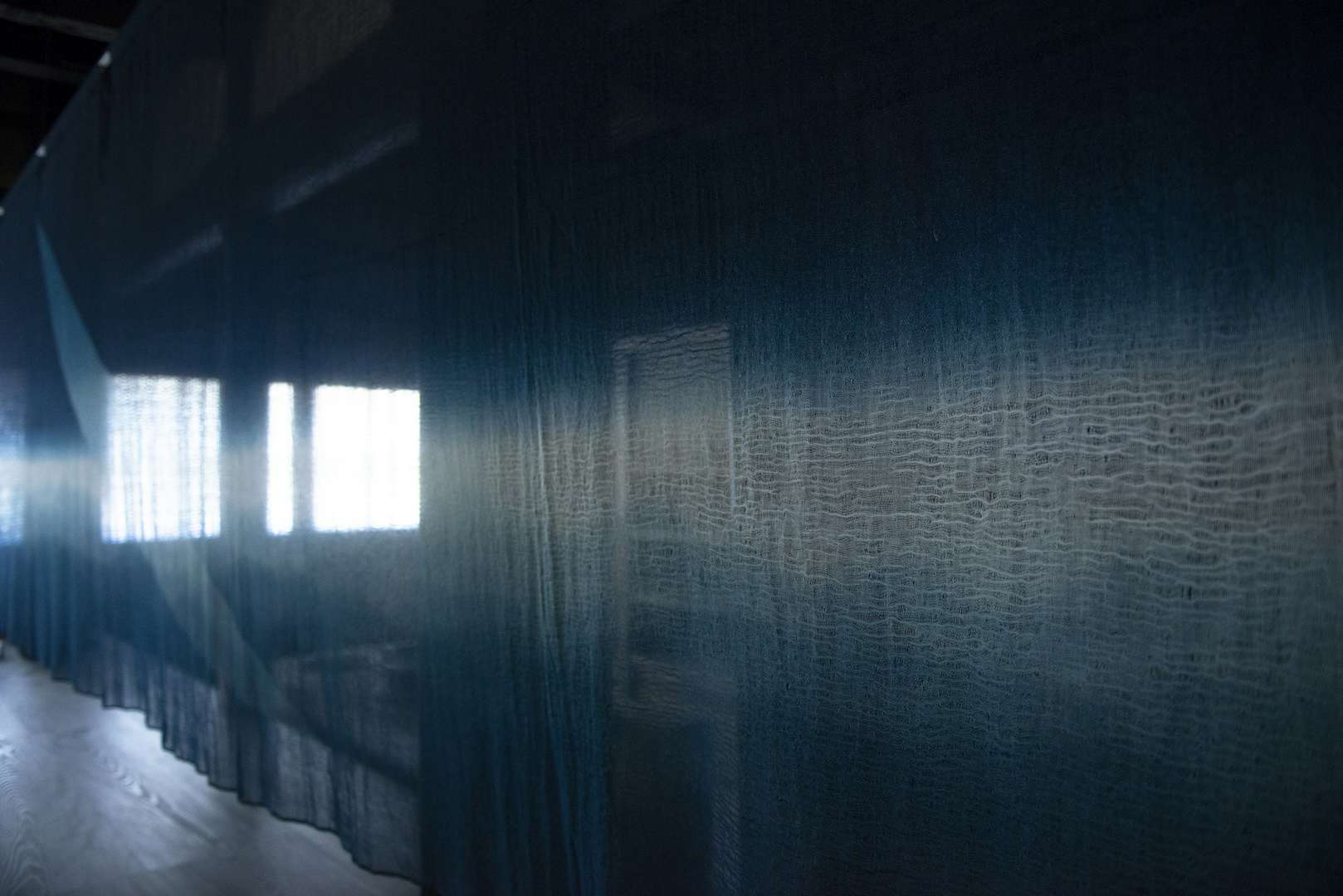

台所の空間には、独学で藍を学び、着物や帯などの実用性のあるものから空間インスタレーションまでを手がける福本潮子が、麻に藍染を施した幔幕を展示。揺れる波のようなテクスチャーが抽象度の高いグラデーションと組み合わさり、奥行きある空間表現を生み出した。

勝興寺の展示順路のクライマックスに位置するのが、小曽川瑠那のガラスを用いたインスタレーション作品《息を織る|北陸2022》。生や記憶を保管するための記録媒体ととらえてガラス作品を制作する小曽川は、北陸に在住する約200名の参加者を募り、それぞれが吹きガラスに息を吹き込むことでガラスの内側に生を記録。吹きガラスという工芸技術を駆使し、死生観を表現する静謐なインスタレーション作品が完成した。

那谷寺

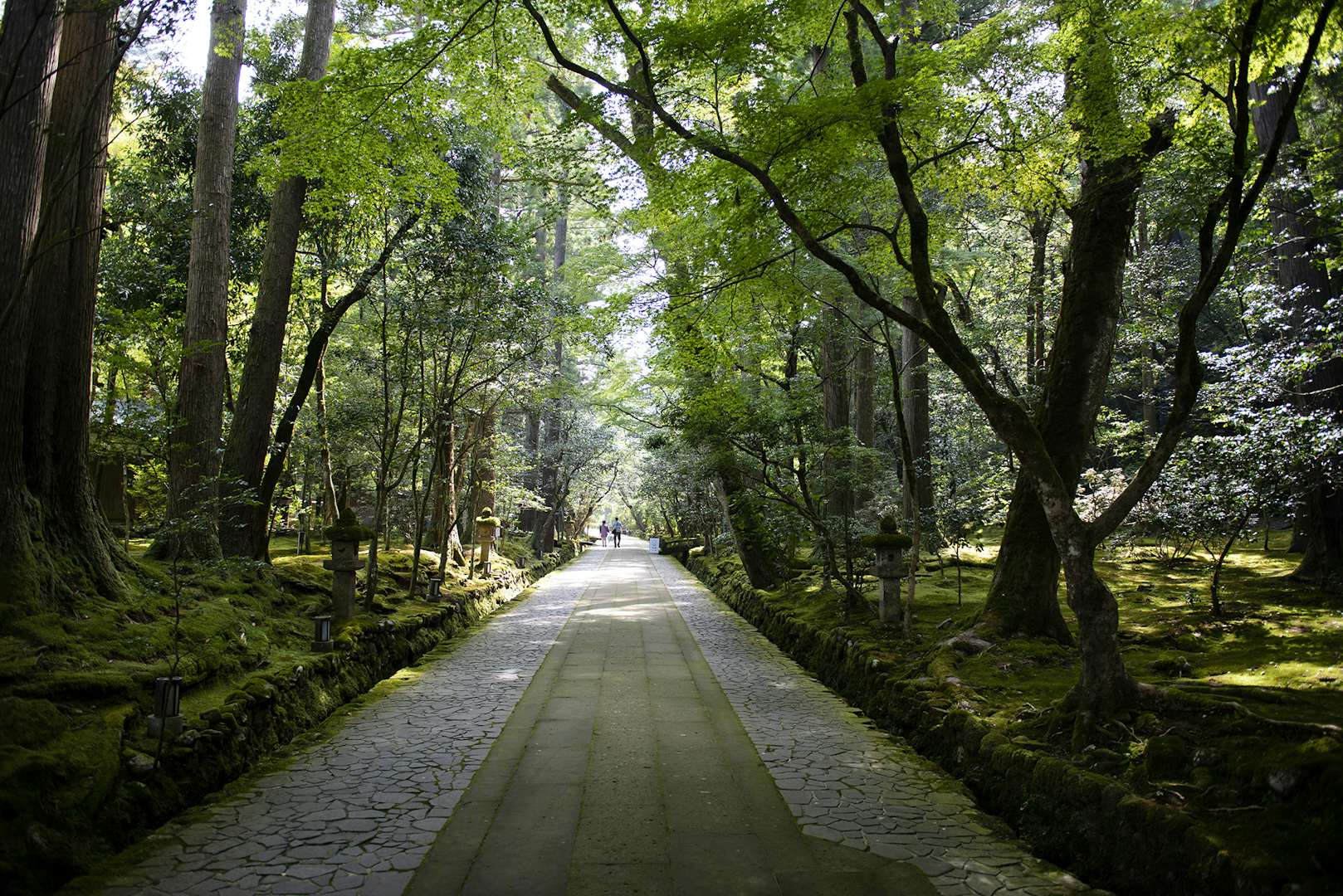

九谷焼の陶石が取れる白山の麓に位置する小松市の那谷寺。養老元年(717年)に泰澄が創建したと伝えられているこの寺院の広い境内は、奇岩遊仙境と称され、岩壁の圧巻の迫力のもとに展示が行われる。

展示は書院より始まる。鵜飼康平の《痕跡》は、境内に放置されていた楢の倒木を用いた作品。自然と朽ちていった倒木の、木の組織が生きている箇所を残し、漆を施すことで木の本来のかたちと経過した時間の痕跡を表現した。普段は綺麗に調整された木材を使用する鵜飼は、「それ自体がストーリーを持つような木を使うことが新鮮で。制作が発掘作業のようだった」と話す。

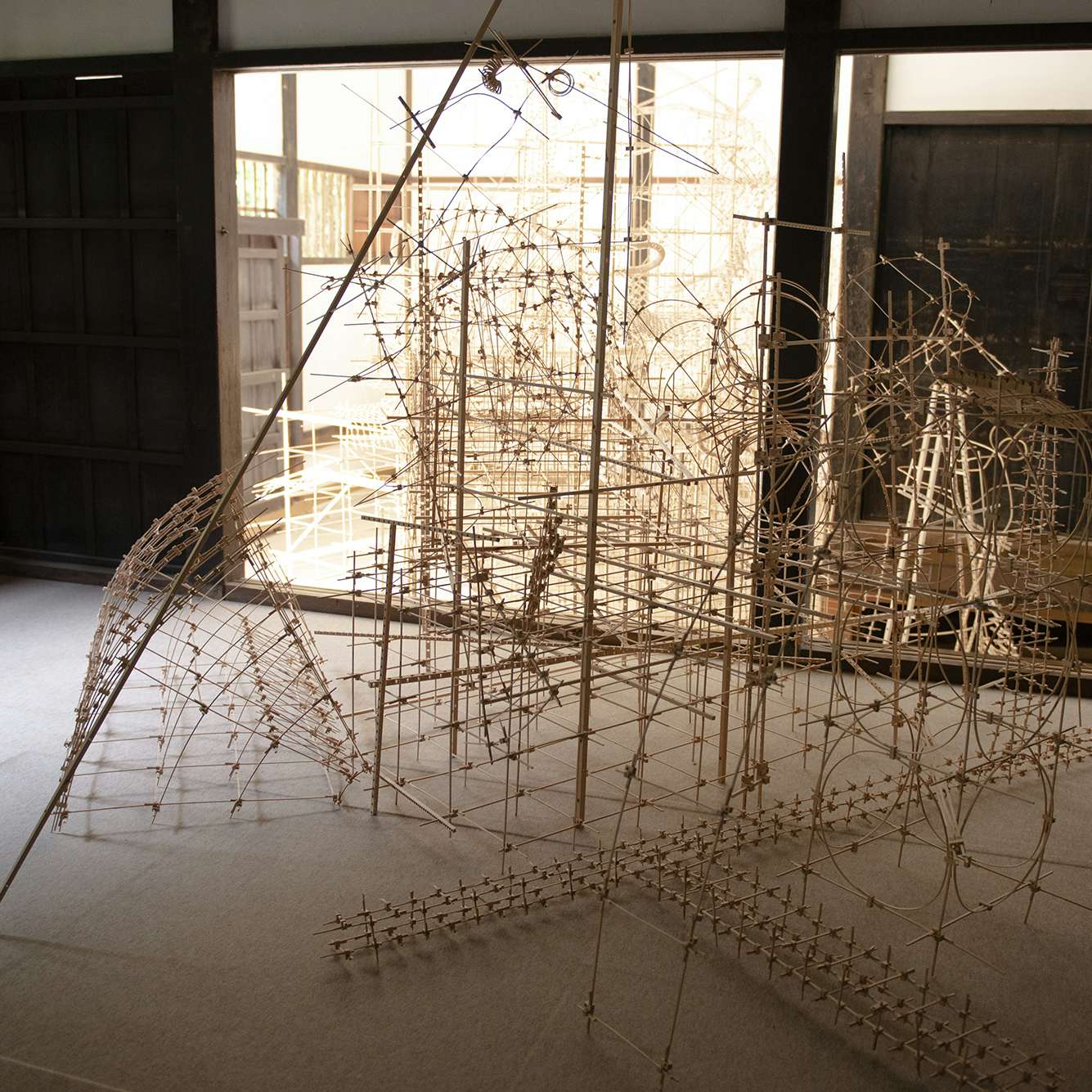

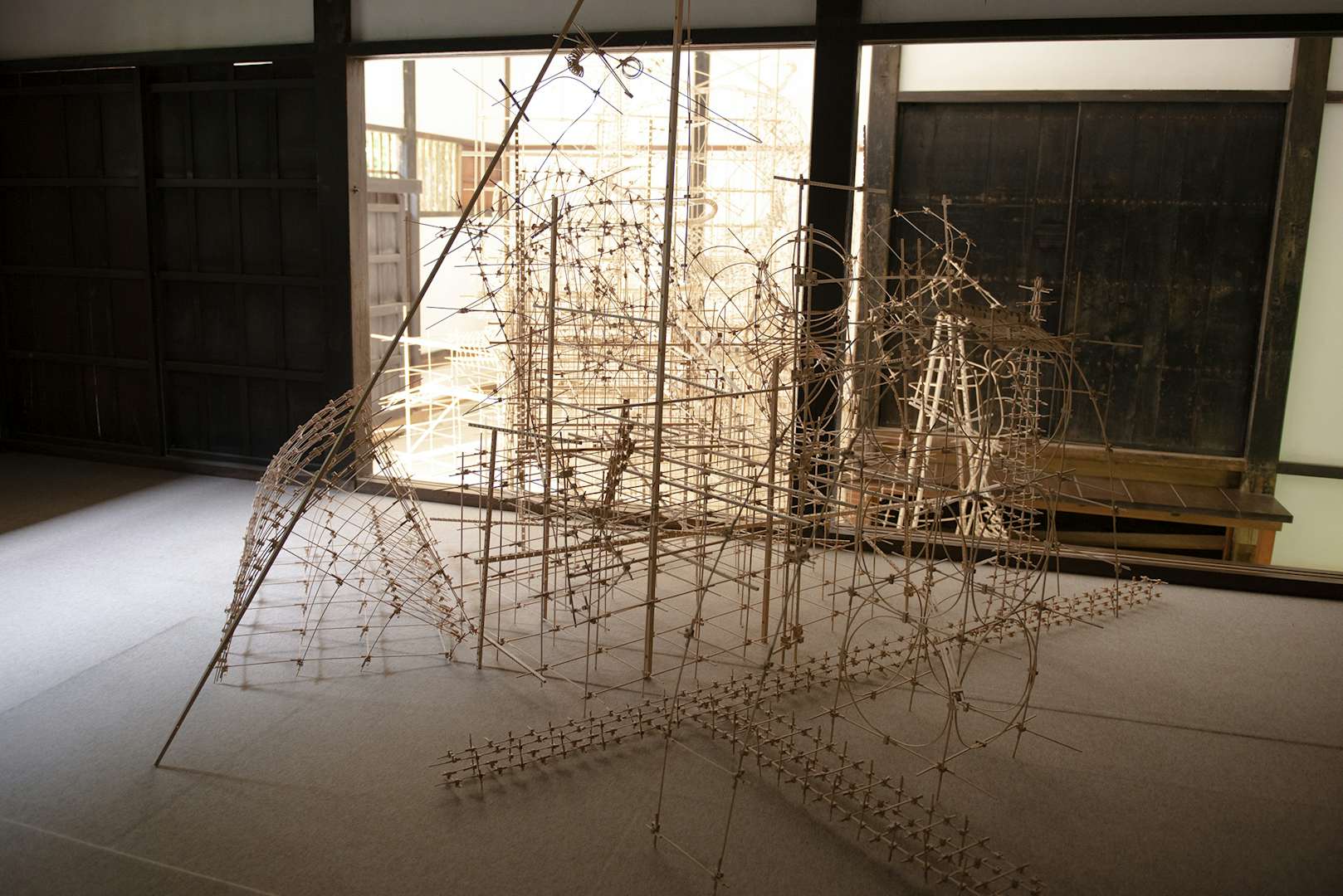

隣の部屋には、独自に編み出した楔止めの技法で細く切り出された木材を連結させ、空間に合わせて柔軟に広がっていくような有機的な構造体を生み出す入沢拓の作品《Daisy》が展開。奥に進むと、金工を学んだ学生時代から、古家具を用いて制作を続ける近藤七彩の作品が空間ごとに鎮座する。家具本来の機能を残しながらも姿を変え、インテリアともオブジェとも表現しきれないユーモラスでかつての所有者の痕跡も感じさせる独特な存在感を放つ。

書院の外に出ると、庭園には佐合道子が磁器を用いたインスタレーションを展開する。那谷寺を印象付ける苔や、奇岩とどのように関係するか。九谷焼の土も使用し、空間とのハーモニーが表現されている。新里明士も磁器を用いて空間に介入するような作品を制作しており、そこに響く音を可視化したような、あるいは過去に存在した人や自然物の痕跡を立ち上らせたような印象を与える。

土地の自然や風土、そこに育まれた人の営みに関心を寄せ、「編む」「結ぶ」「縫う」行為で目に見えないつながりや光景を生み出してきた井上唯。白山の「白」を重んじる価値観に加え、「みくまりのかみ(水分神)」を崇める水の信仰にも着目し、地元の糸や繊維を紡いでインスタレーションを制作した。「開祖である泰澄が養蚕技術をもたらしたというエピソードもインスピレーションになりました」と井上は話す。

大瀧・岡太神社

養老3年(719年)に泰澄が創設したと伝えられる大瀧神社と、日本で唯一の紙の神、川上御前が祀られる岡太神社。下宮の本殿が共有され、ふたつの神社名が併記されている。もとは神社と寺であり、神仏習合の場であったが、明治の神仏分離により両方が神社を名乗るようになったとされる稀有なこの神社には、3名の作家が出品する。

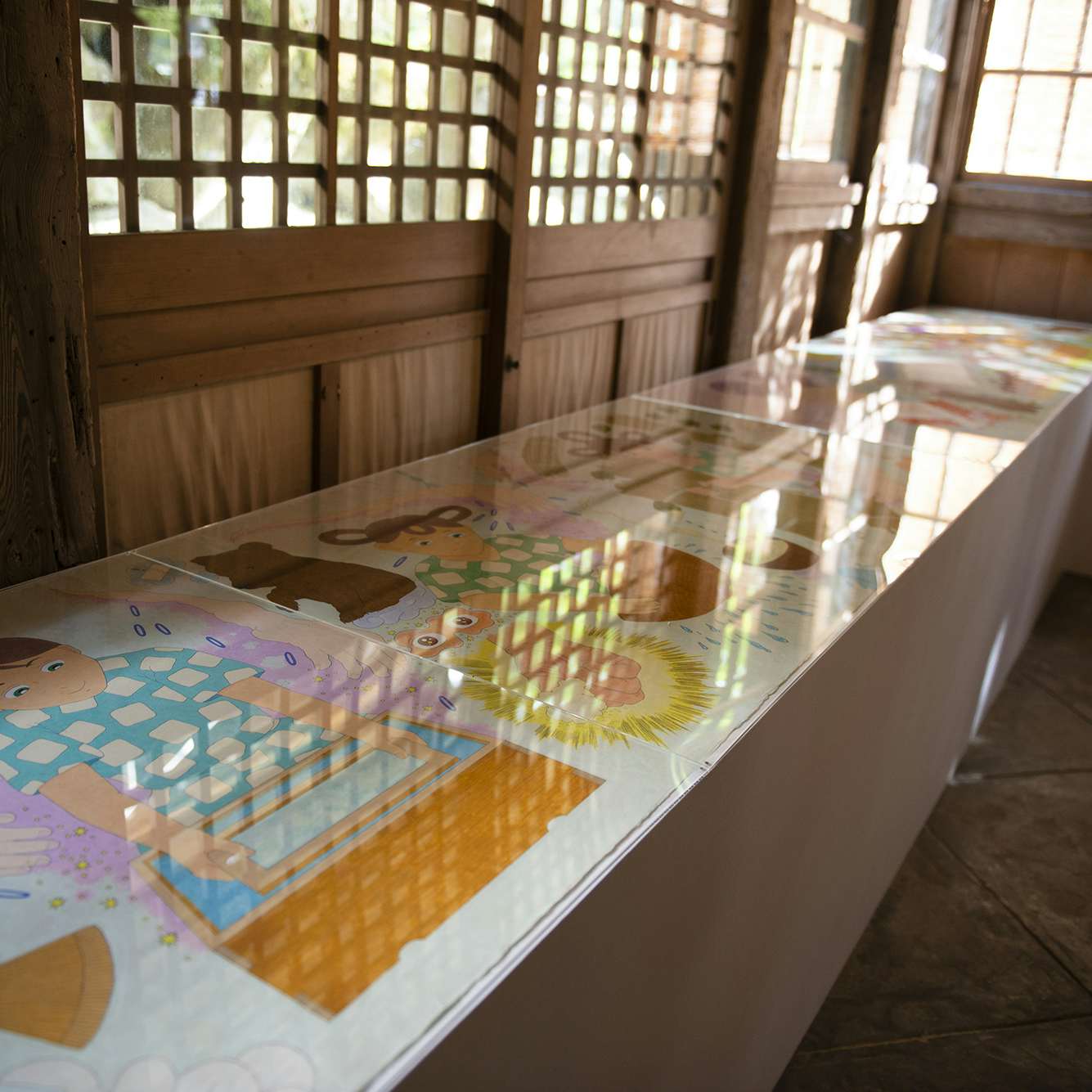

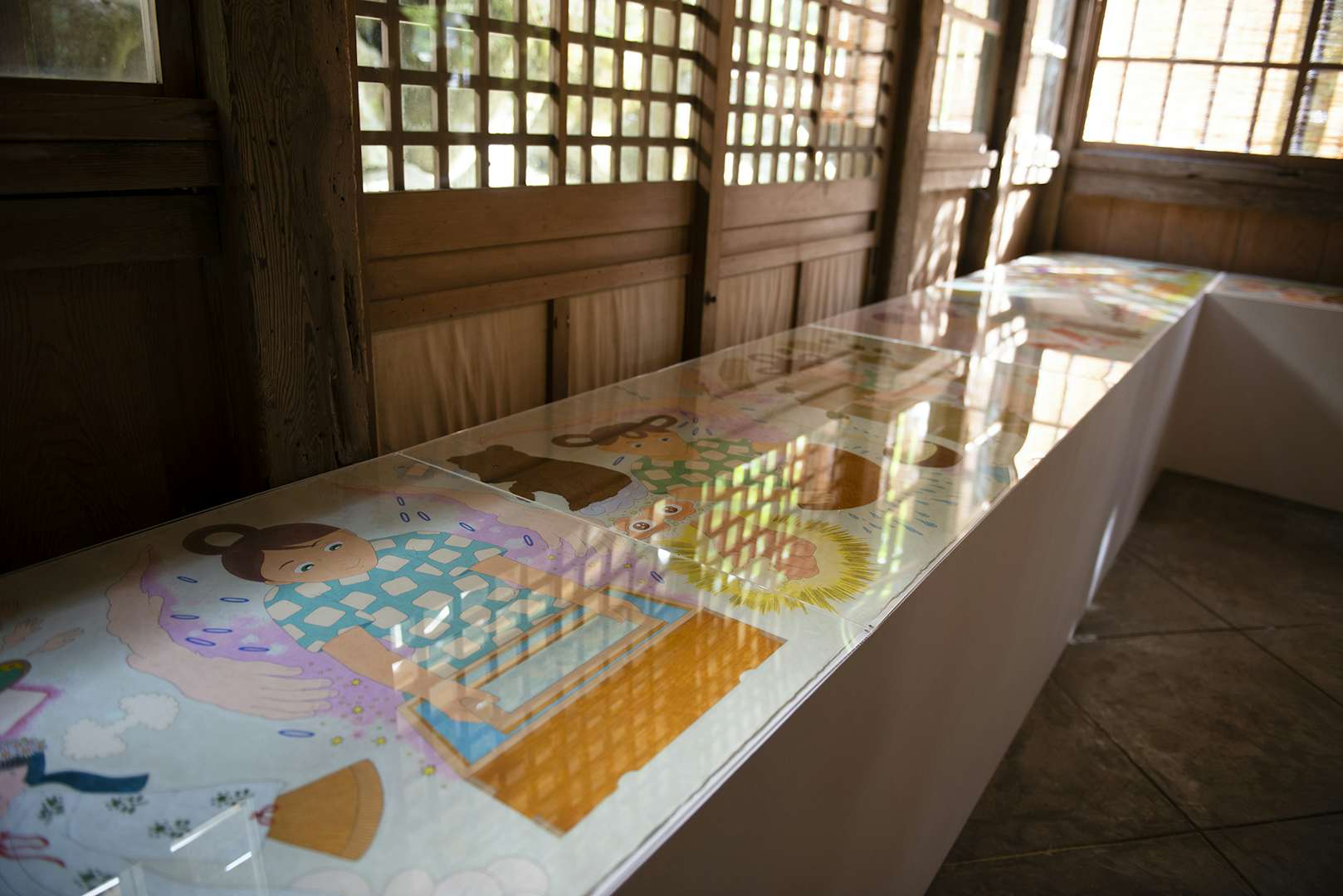

六本木百合香は川上御前の伝説をリサーチし、春には御前を祀る例大祭にも参加。越前和紙に絵巻物形式で伝承に着想した絵物語を表現した。観音堂の趣ある空間に、アクリル絵具とペンによる鮮やかな色彩で表現された壮大な絵物語が融合する。

境内を奥に進むと、鴻池朋子の「皮トンビ」が姿を表す。本展は高松の個展にあわせて制作されたもの。次の個展会場である静岡県立美術館での展示前に越前に飛来・休息しているストーリーが空間に紡がれているようだ。

さらに奥へ。自然保護のために靴を脱ぎ、草鞋に履き替えて山道を歩く。手水に羽の彫刻作品を展示する橋本雅也が、この地を散策し、百合の花をモチーフに制作した作品を木の洞に設置した。「場に身を浸し、そこで立ち上がってくるものを待つ」という橋本の制作方法により、鹿角を素材に新たな神話を連想させるような美しい作品が生み出された。

3会場を巡ると、総合監修の秋元が最初に話していたように展示作品から離れた移動中にも作品を思い返し、新たな気づきが生まれ、道中も含めたアート体験となる。受け継がれてきた工芸の技術、素材への知見。現在の作家たちによる解釈と、そこから生まれる新たな発想。GO FOR KOGEI 2022を訪れ、「つくる」ことの豊かさを噛み締めたい。