太田記念美術館で見る、浮世絵と中国の深い関係

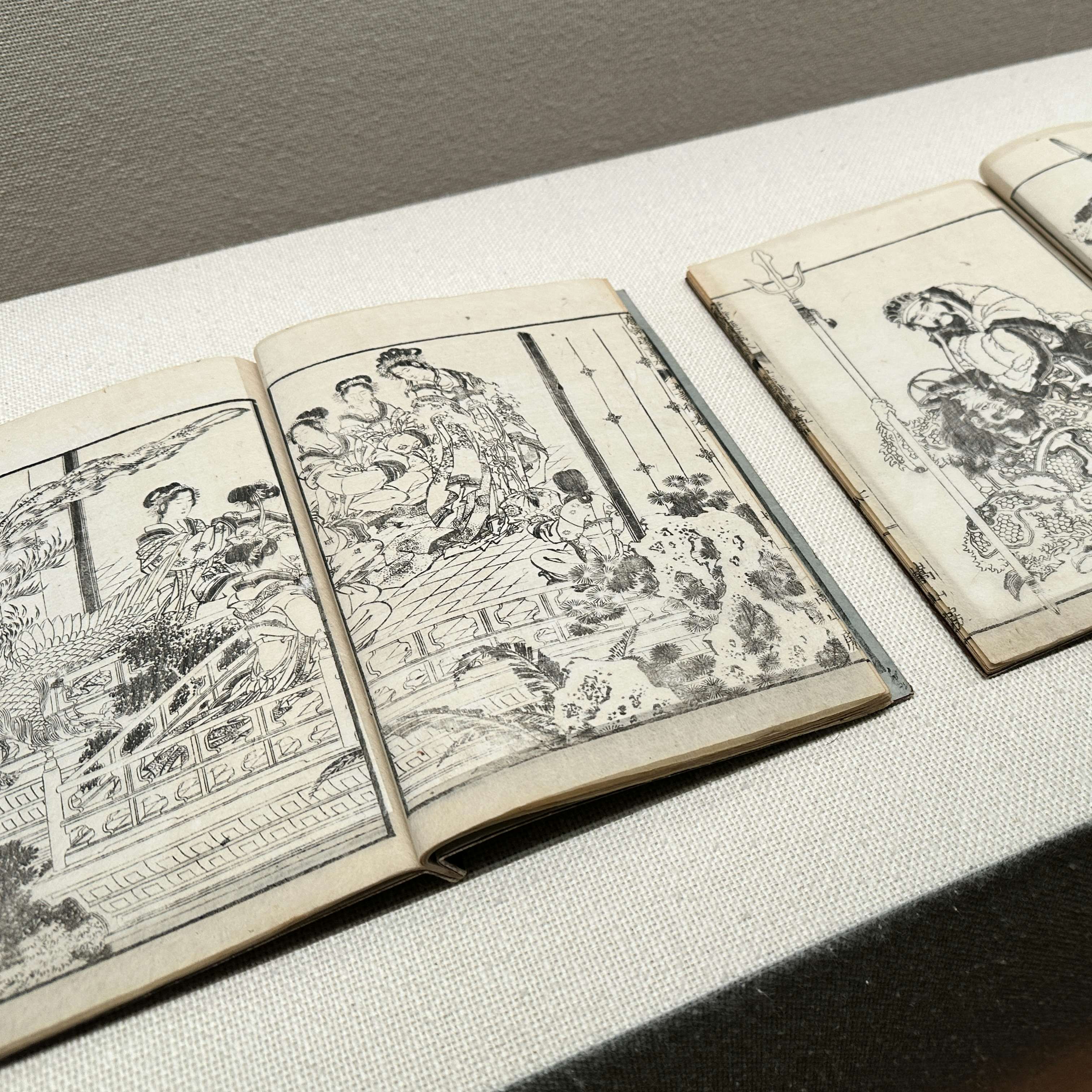

東京・原宿の太田記念美術館で、新春を飾る展覧会「浮世絵と中国」が始まった。会期は1月29日まで。

「三国志」や「水滸伝」の豪傑たち、仙人や古代中国の衣装をまとう女性など、中国の人々が数多く描かれた浮世絵の世界。この浮世絵と中国の関係をあらためて紐解く展覧会が、東京・原宿の太田記念美術館で始まった。担当学芸員は赤木美智。会期は1月29日まで。

江戸時代、長い鎖国のなかで、中国の古典文学や故事は教養として定着し、最新の中国文化は「注目の的」だったという。こうした中国からもたらされ影響は芸術の世界にも及んでおり、浮世絵師たちも中国由来のあらゆる画題を手がけ、派生作品を次々と生み出していった。

本展「浮世絵と中国」は、江戸から明治にいたる浮世絵から、中国文化の影響を示す作品が並ぶもの。展示は「18世紀の浮世絵と中国」「19世紀の浮世絵と中国」「見立てと戯画」の3章構成。上流階級から市民へと、浮世絵の需要が広がっていく過程もたどることができる。

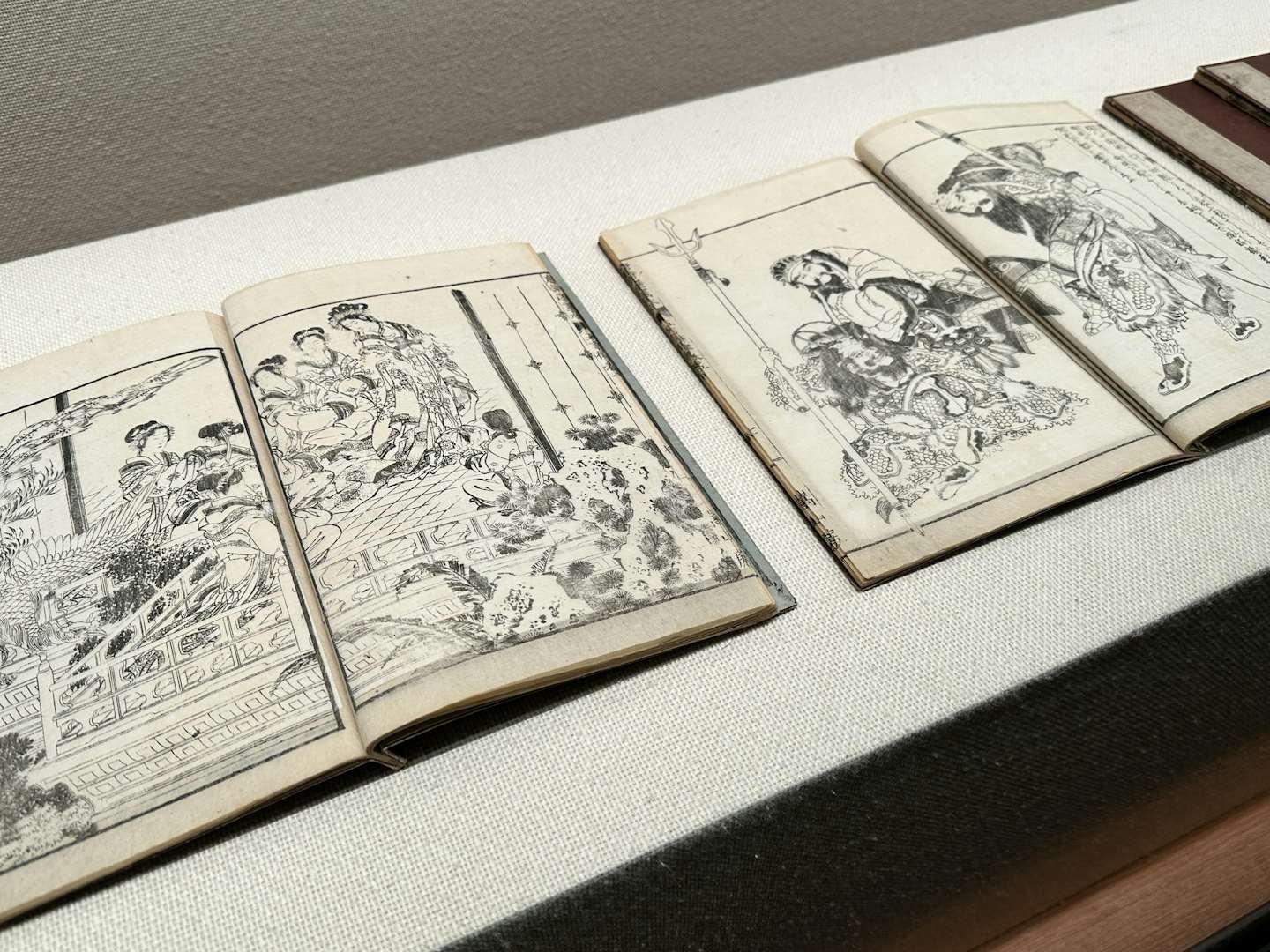

いまでも様々なコンテンツで人気を博す「三国志」や「水滸伝」。これらの物語が初めて翻訳、翻案されたのは江戸時代だった。これらは当時、比較的新しい文化として、浮世絵師にも刺激を与えていった。

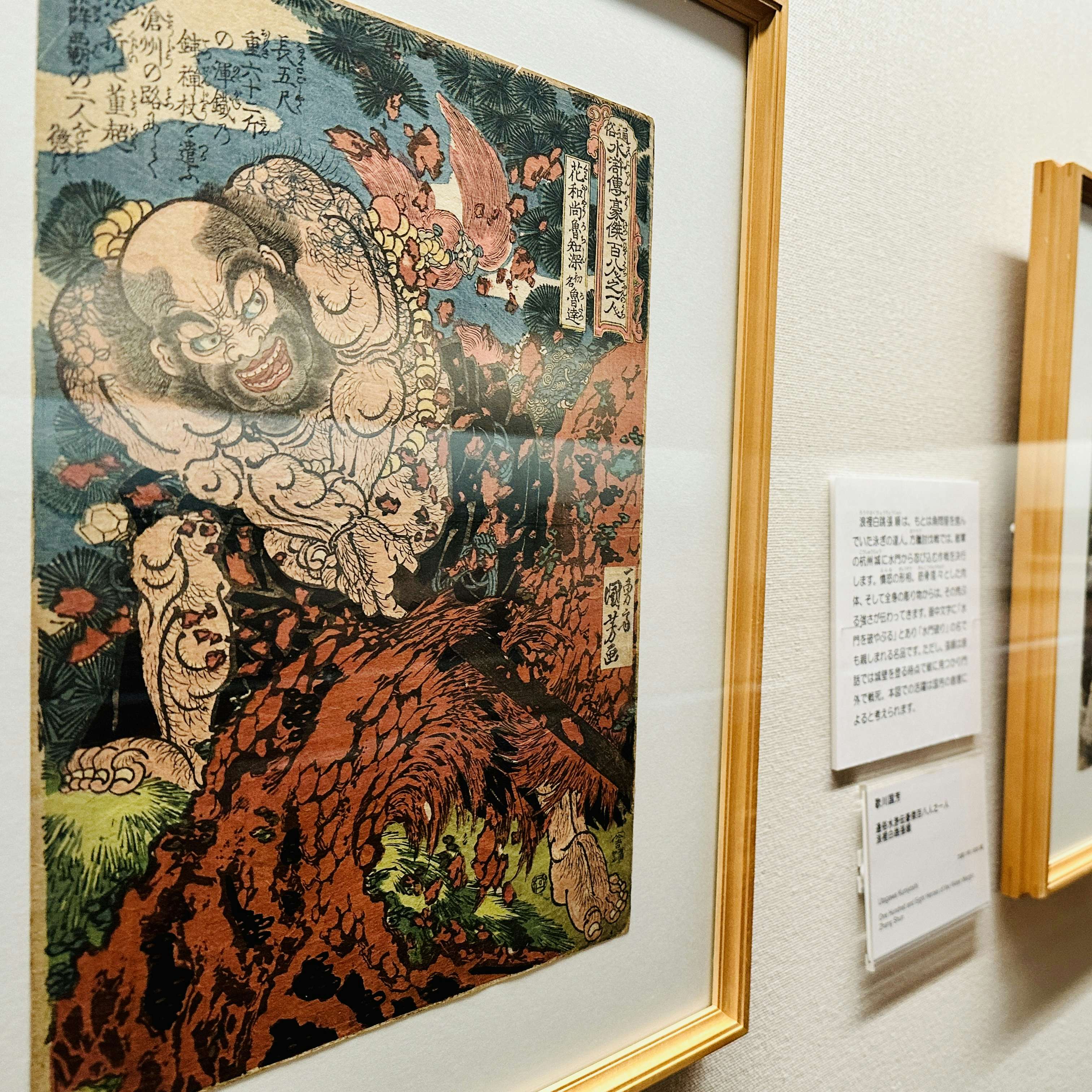

例えば歌川国芳は、水滸伝をもとに全74図に及ぶシリーズ「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」を手がけ、人気を博した。これを契機に人気絵師の仲間入りを果たすとともに、その世界観が広がるうえで大きな役割を果たしたという。

また国芳は三国志を主題に、大画面に豪傑の活躍を描いた「通俗三国志之内」シリーズも手がけており、本展ではその両方を見ることができる。

浮世絵の世界では、中国文化のアレンジも行われた。例えば春信は、中唐の詩人・白居易の漢詩世界を遊里の情景に置き換えた作品を発表。国貞の《玄徳風雪訪孔明 見立》(1820頃)は、「三国志」のエピソードのひとつ「三顧の礼」の劉備、関羽、張飛を女性で描いたものだ。赤城はこのようなパロディについて、「偉人たちのような遠い存在を身近な存在に置き換えることで、親しみを持とうとする姿勢の表れ」だとしており、中国画題が特別なものではなく、当時の人々に親しまれていたからこそ生まれたものだという。

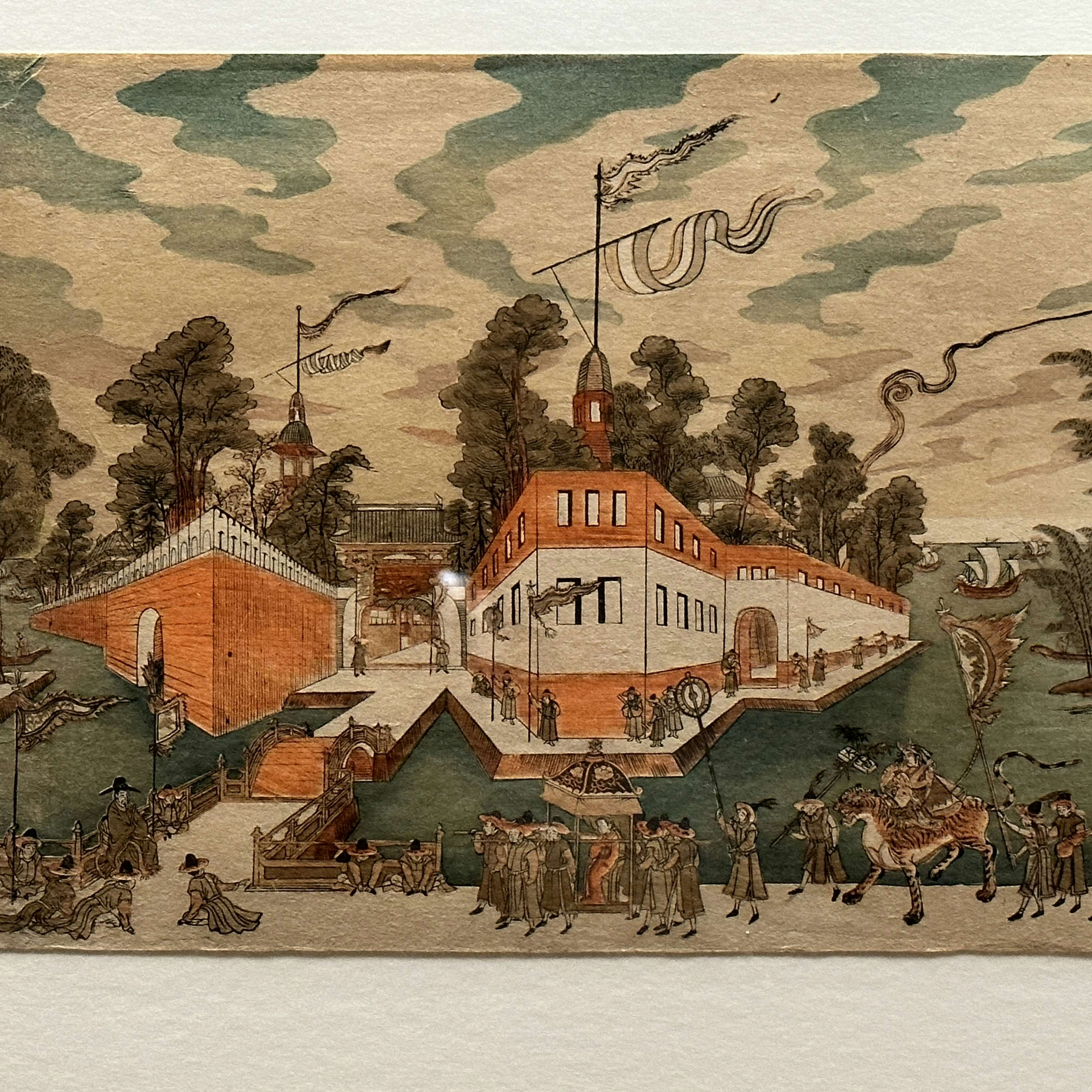

技術面でも中国の影響は大きかった。西洋由来の透視図法は中国絵画を通じてもたらされ、遠近感を強調した作品は「浮絵」として展開していった。本展では、初期浮世絵である田村貞信の《浮絵中国室内図》(1736-44頃)や、歌川豊春《浮絵異国景跡和藤内三官之図》(1772-81頃)などの実例を見ることができる。

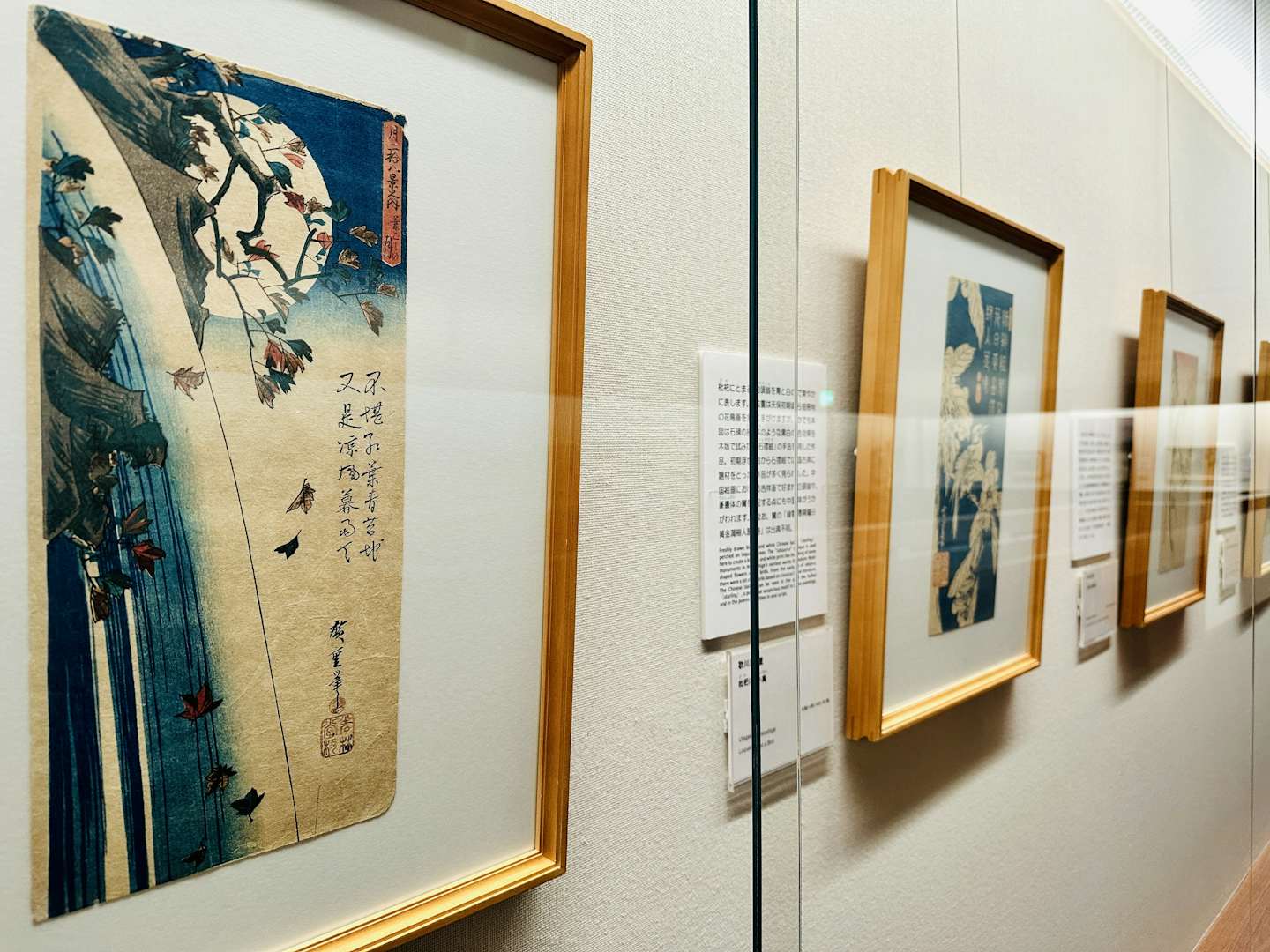

また浮世絵の特徴である「多色摺」は、中国版画の影響を受けて成立したものであり、ドイツで誕生した合成染料「プルシアンブルー(ベロ藍)」が幕末に多用された背景には、中国から安価に輸入できるようになった状況があったという。北斎や広重の青い空や海は交易がもたらした結果の一端だ。

このほか、本展では中国由来のあらゆる画題を描いた北斎、漢詩を添えた花鳥画を手がけた広重、明治に入り古典的な中国画題を総括的に描いた芳年など、様々な作例によって中国と浮世絵の関係の深さを知ることができる。

時代ごとに中国文化を自らの表現に落とし込んだ絵師たち。ただ真似るのではなく、自分たちの好みに再編していったその様を、ぜひ目撃してほしい。