新版画に挑んだフランス人。ポール・ジャクレーは何が異質だったのか?

東京・神宮前の太田記念美術館で現在、「ポール・ジャクレー フランス人が挑んだ新版画」が開催中だ。3歳で来日し、64歳で没するまで日本で暮らしたポール・ジャクレー(1896~1960)が残した全点を東京で初めて見ることができる貴重な機会となっている。

フランス・パリに生まれたポール・ジャクレー(1896 ~ 1960)。その「新版画」全162点を首都圏で初めて展示する「ポール・ジャクレー フランス人が挑んだ新版画」(〜7月26日、前後期で全点展示替え)が、東京・神宮前の太田記念美術館で行われている。

ジャクレーは3歳で母親とともに来日。10代の頃から浮世絵に親しみ、浮世絵や歌舞伎、義太夫など、伝統的な日本文化にも精通し、浮世絵も幼い頃から収集や模写を行っていた。また月岡芳年の孫弟子にあたる池田輝方・蕉園夫妻から日本画を学び、喜多川歌麿風の肉筆美人画を制作するほどの腕前だったという。

64歳で亡くなるまで日本で暮らしたジャクレーが木版画をスタートさせたのは38歳の頃。南洋やアジアで暮らす人々を描いた木版画を続々と刊行していった。

ジャクレーが木版画の世界に足を踏み入れた昭和前期は、絵師、彫師、摺師の協同作業によって制作された「新版画」が盛んとなった時期。新版画では主に渡邊庄三郎のような版元が制作を主導していたが、ジャクレーは自らが彫師と摺師を指揮する「私家版」という手法を取ることで独自の芸術性を追求する、異例の存在だった。

なぜ彼は私家版にこだわったのだろうか? その理由を、本展担当学芸員の日野原健司(主席学芸員)はこう語る。「版元を挟むことで題材も売れるものが求められるため、つくりたいものをつくれなくなる。いっぽう私家版では上質な絵具や紙を使い、彫師と摺師の手間暇をかけられる。逆に、そうした作品をつくろうと考えると私家版ではないと成り立たない」。

なお本展では、ジャクレーが版元とタッグを組んだ数少ない例外として、版元・加藤潤二による連作「虹」7点も見ることができる。

ジャクレー作品は、モチーフも新版画では異例だ。ジャクレーは、サイパン島やヤップ島といった南洋のミクロネシアの島民たちを題材にしており、その色彩は現在でも目を見張るほど鮮やかなものが多い。ジャクレーは30代前半となる昭和初期、当時、日本の委任統治領となっていた南洋の島々に何度も長期滞在し、島民たちと親交を深めながら、数多くの水彩画を描いており、それが新版画の制作につながったという。

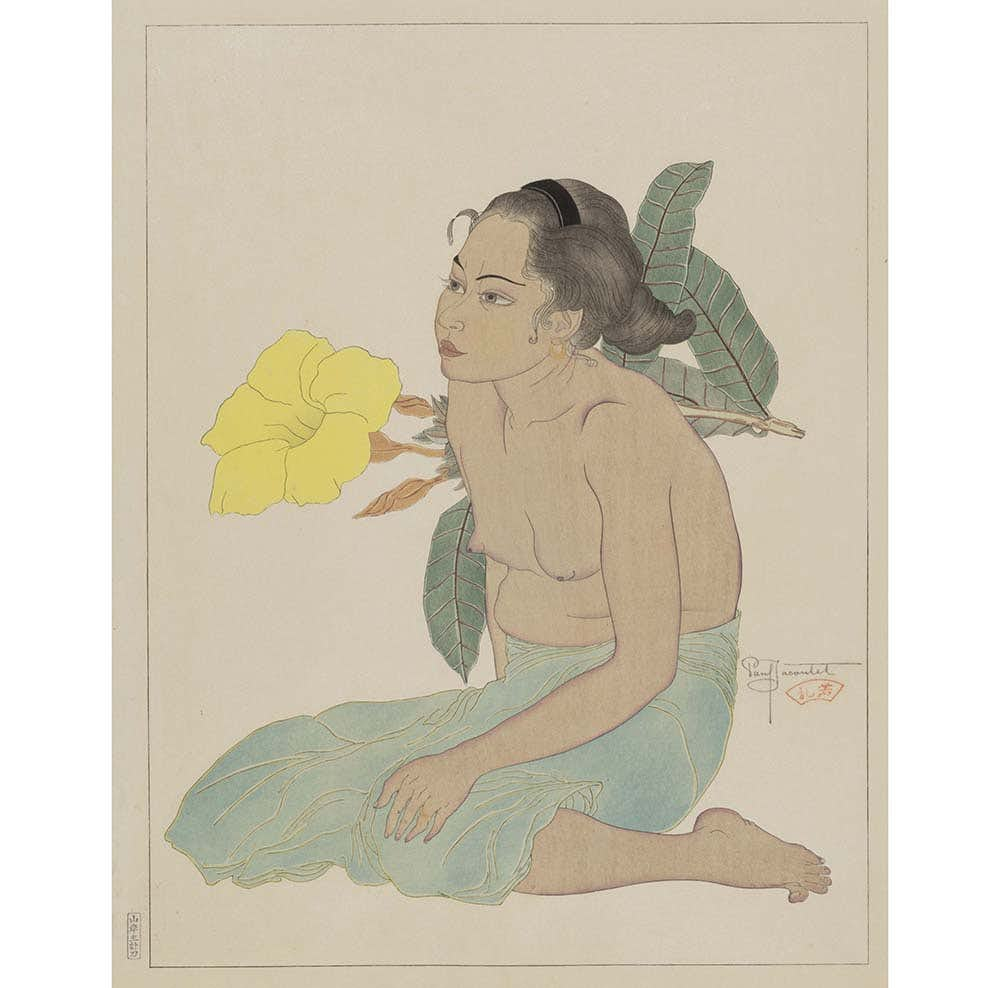

展覧会冒頭を飾る《サイパンの娘とヒビスカスの花、マリアナ群島》(1934)はその最初の新版画だ。ジャクレーは同作を含む『世界風俗版画集』で合計20点の人物画を手がけており、そのうちミクロネシアが12点と大半を占める。

ただしジャクレーが描いたのは南洋ばかりではない。その範囲は日本を含むアジア全域に及んでいる。また江戸時代の浮世絵のように美人を中心を描くのではなく、様々な国の老若男女を描いた点も大きな特徴だ。日野原はこのジャクレーの傾向について、「昭和という時代で伝統的な浮世絵が消滅しつつあるなか、芸術性を求めた新版画というジャンルで選んだ方向だった。世俗を描くという意味では、ジャクレーの仕事は『浮世絵』の本質を突いていおり、視点をグローバルに広げていった結果だろう」。

なかでも本展での白眉は、ジャクレーが軽井沢に疎開する前に東京で制作した最後のシリーズ「満州宮廷の女たち」だ。女たちが纏う衣服の非常に繊細な刺繍を再現するため、無数のデッサンを行い、摺りにも強いこだわりを見せた。なかでも《打ち明け話の相手》は223度摺りという異例の摺りの多さとなっており、それによって非常に複雑な衣服の装飾が際立っている。

ジャクレーは軽井沢への疎開(1944)以降、亡くなるまで同地で版画の制作を続けており、モチーフからはミクロネシアの人々が減り、代わりに韓国や中国などを中心としたアジアがテーマの作品が増えていった。その移り変わりも展示で実感してほしい。

作品流通という点もジャクレーは異例だ。ジャクレーの作品はもともとアメリカ人の愛好家がいたが、戦後、ダグラス・マッカーサーをはじめとする日本駐在のアメリカ軍関係者から好評を博し、他の新版画の絵師たちとは異なる路線で作品を伝播させていった。

日野原は、ジャクレーの大きな特徴は、色の使い方、絵具の美しさにあり、彫りや摺りの技術を含め、浮世絵から新版画の系譜にある存在だと語る。「とくにジャクレーの独特なビビッドな色彩は、いまの時代にマッチするのではないか。画集やデジタルで見るのとは違う、深みのある色を実際にご覧いただきたい」。

新版画が注目され見直される気運が高まっているいま、独自の動きをした新版画の絵師として、ポール・ジャクレーは大きな注目の的だ。