「生誕150年 池上秀畝—高精細画人—」(練馬区立美術館)レポート。徹底した写生と独自の空気感を味わう

明治末から昭和戦前にかけて活躍した日本画家、池上秀畝。官展(文展、帝展)をおもな発表の場とし、数々の栄えある賞を受けてきた画人だ。その代表作をあますことなく展示する展覧会「生誕150年 池上秀畝—高精細画人—」が、練馬区立美術館で開催されている。会期は4月21日まで。

明治末から昭和戦前にかけて活躍した日本画家、池上秀畝(1874〜1944)。官展(文展、帝展)をおもな発表の場とし、数々の栄えある賞を受けてきた画人だ。その代表作を展示する展覧会「生誕150年 池上秀畝—高精細画人—」が、練馬区立美術館で開催されている。会期は4月21日まで。

展覧会はプロローグ「池上秀畝と菱田春草」から始まる。秀畝と菱田春草はともに1874年生まれ。秀畝が筑摩県西高遠町(現・長野県伊那市)、春草が筑摩県伊那郡飯田町(現・長野県飯田市)の生まれであり、直接の交流の記録はないもののほぼ同時期に上京し、本格的に絵を学び始めた。荒木寛畝という画家のもとに弟子入りし、師弟関係による修行を選んだ秀畝。いっぽう、春草は開校して間もない東京美術学校に入学し、流派の別なく教授陣から指導を受け、多様な技法を学ぶ近代教育の場に足を踏み入れた。ここでは伝統的な絵画様式を守る「旧派」と、新たな日本画創出を目指す「新派」として対照的に語られるふたりの作品を並べて展示している。

第1章は「『國山』から『秀畝』へ」。裕福な商家を営み、祖父も父も家業は番頭任せで画業に勤しんでいた生家で、幼少期から絵に親しんだ秀畝。上京以前より「國山」の号を用いて絵を描いていたが、父親と上京して荒木寛畝に出会うと、洋画家としても日本画家としてもたしかな技術を有するこの画家に入門し、4年間、住み込みの弟子として修行に励むことになる。そして得た画号が、父親の「秀花」と師匠の「寛畝」から1字ずつ取って「秀畝」だ。

展示は第2章「秀畝の精華」へと続き、修学期の作品と官展出品の代表作が並べられる。下の写真は、1階展示室の《大江山鬼賊退治図》(1893)は、修学期に手がけた秀畝唯一ともいわれる大画面の物語絵がある。いっぽう、《日蓮上人避難之図》(1911)は第6回読画会展出品作であり、さらに第8回文展に出品した六曲一双の作品《晴潭(紅葉谷川)》(1914)と並ぶ。修学期の作品からは、狩野派ややまと絵などを参照して試行錯誤した様子が読み取れ、やがて独立すると、写生を重ねて磨かれた技術を背景に、大型作品を多く手がけるようになったことが展示から見えてくる。

展示は2階へと続く。柔和の表情の観音像を描いた仏画、花鳥画や昆虫を描いた数々の写生、絢爛豪華な屏風画など、第3章「秀畝と写生」、第4章「屏風と秀畝」の作品が、時系列や作品モチーフの関連性などに従って混在して展示される。

展示のハイライトのひとつが、師である荒木寛畝と、秀畝とがそれぞれ手がけた絢爛の杉戸絵が並ぶ展示だ。三田にあった旧大名家の蜂須賀侯爵邸に納められた作品だが、その絵が旧派の画家たちが皇族や華族に好まれたことを物語っている。

江戸時代の円山応挙、師である荒木寛畝など、時代を超えて描き続けられてきた花鳥画の王が孔雀の画だといわれているが、秀畝なりの回答と推察できるのが、第10回帝展出品作品である《翠禽紅珠》だ。かつてこの作品は、目黒雅叙園の創設者である細川力蔵の所蔵にあったことがわかっている。細川力蔵は秀畝に入れ込んでいたようで、以後、秀畝は雅叙園の室内装飾を依頼されている。

エピローグ「晩年の秀畝」では、秀畝最晩年の作品は、元寇をモチーフに描かれた《神風》が展示されている。戦時中は太平洋戦争開戦日である12月8日にちなみ、毎月8日が戦意昂揚のための奉戴記念日と定められていた。秀畝は亡くなるまでの2年間、毎月8日に戦勝を祈願した作品を揮毫し、1年目は売上金を陸軍に献上し、2年目は各地の神社に作品を奉納した。古希を迎えてなお、衰えぬ筆力でダイナミックな作品を仕上げていたことがわかる。

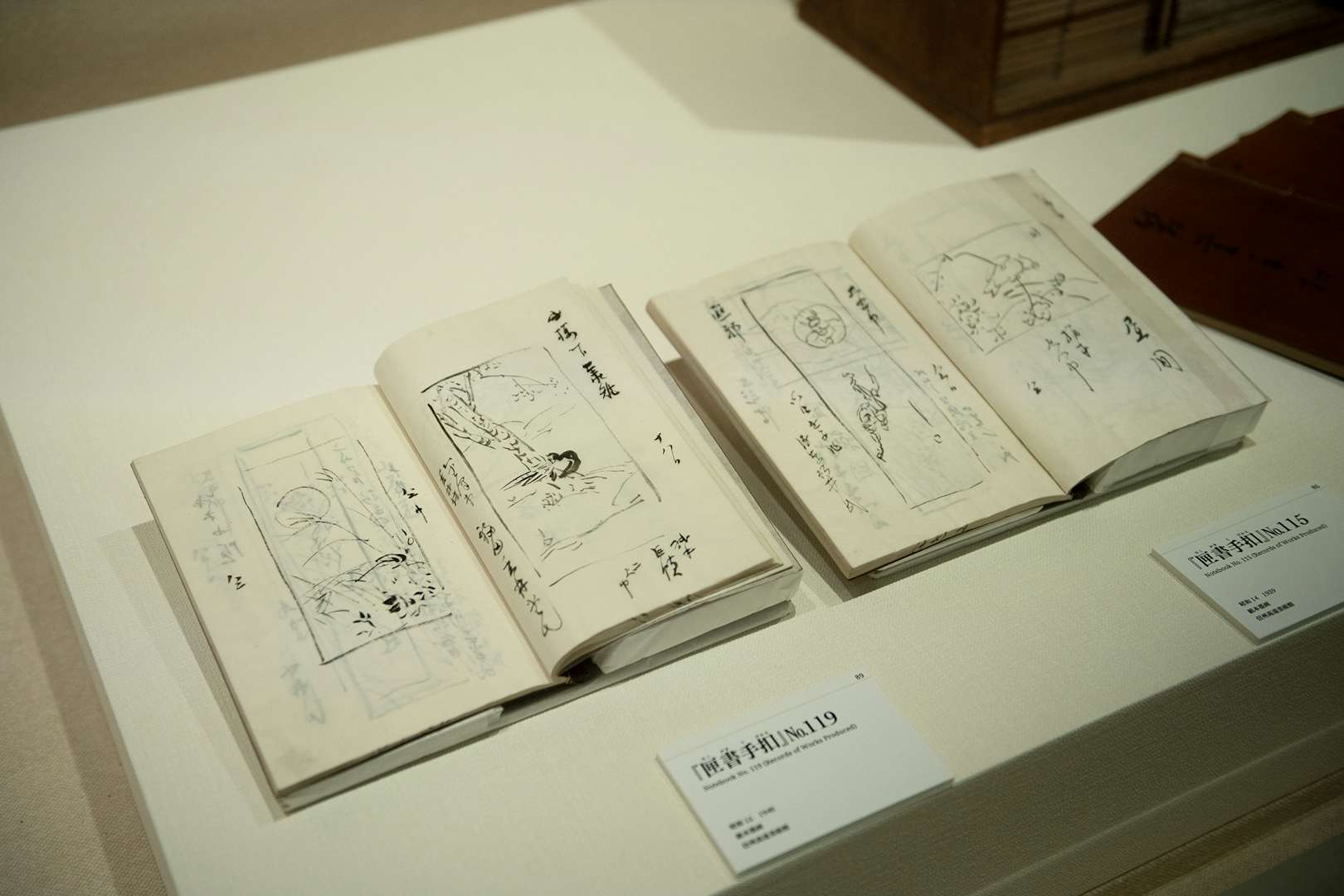

9歳で手がけた《がま仙人》に始まり、最晩年の作品までが並ぶ圧巻の展示。帝展で受賞された壮大な作品はもちろんのこと、その技量を裏づける写生帖までもが並ぶ本展、高精細な花鳥画を多く残した画人の、全貌に迫る作品群を会場で味わってほしい。