原子力の日光のぬくもりのもとで。

長谷川新が見た「平和の惨禍」展

ホノルル美術館で「平和の惨禍」展と題された展覧会が開催された。戦後日本マンガにおいて「劇画」というジャンルで活動したマンガ家、つげ忠男と勝又進に注目した本展を長谷川新がレビューする。

ゴヤの版画連作「戦争の惨禍」を反転させたタイトルをもつ「平和の惨禍」展は、戦後の日本マンガにおいてもとりわけ「劇画」というジャンルにおいて活躍を見せた2人のマンガ家、つげ忠男と勝又進に注目した小企画である。

マンガが「クールジャパン」を筆頭に日本の主要な文化輸出産業のひとつであること、そして木版画や浮世絵をめぐる出版文化と歴史的に接続していることなどを指摘したうえで、本展はその焦点を躊躇なく絞り込んでいる。タイトルや冒頭からゴヤが持ち出されてきていることからわかるとおり、本展においてはマンガの「明るく、純真で、ファンタジックな」側面は潔いまでに捨象されている。その代わり鑑賞者に提示されるのは「劇画」というジャンル、そしてつげ忠男と勝又進による生原稿(原画)である。戦後の日本がたどってきた輝かしい「成功譚」と「平和」に隠れた、暗部、矛盾、倫理的葛藤、アイロニカルな日常、社会問題を扱うメディウム-メディアとして「劇画」が召喚されている。

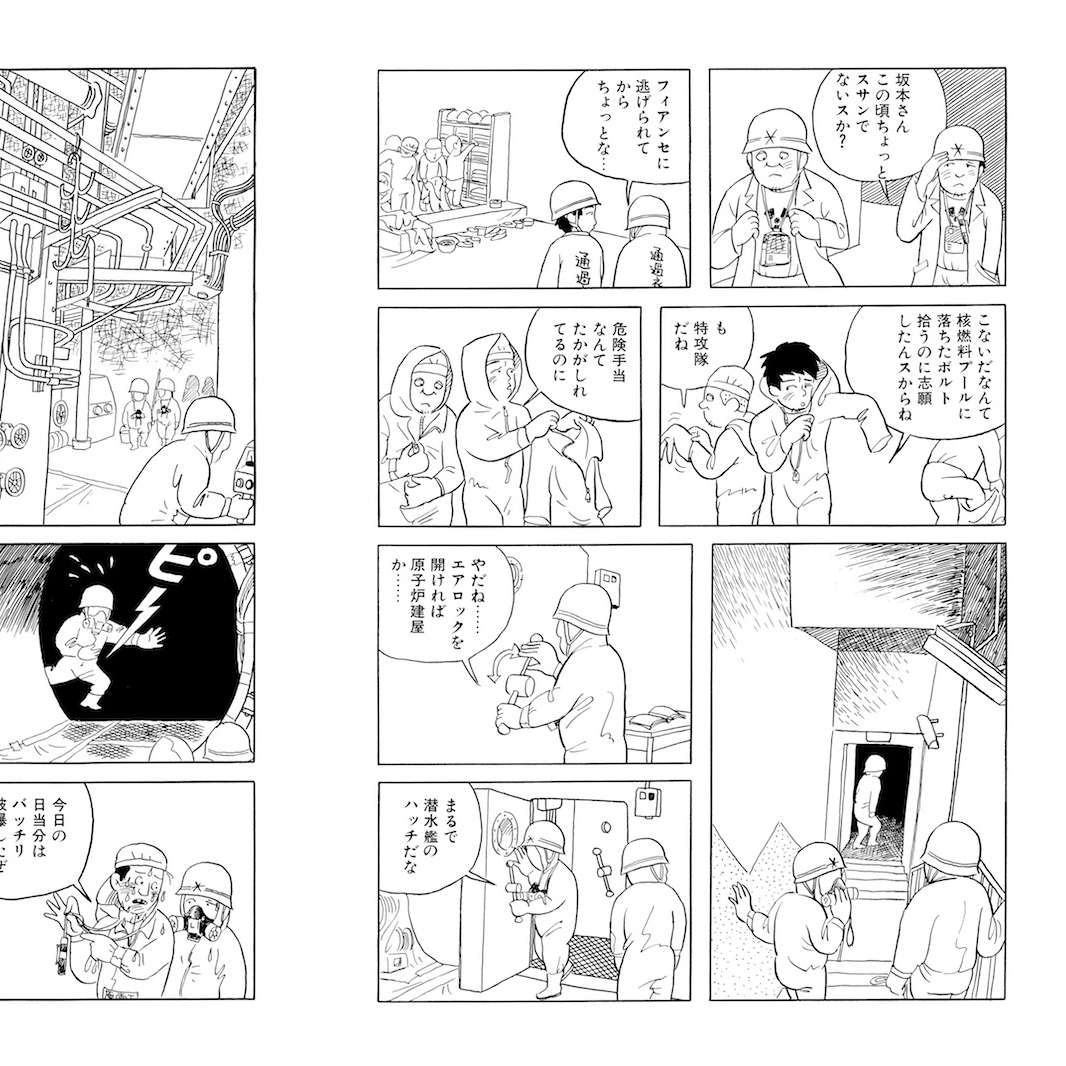

勝又進『深海魚』(1984)の生原稿が示すのは、原子力発電所が非熟練労働者たちによってかろうじて管理運営されているさまであり、その危機的状況が日常化している実態である。作業員が「今日の日当分はバッチリ被曝したぜ」と皮肉めいて同僚にこぼす1コマは、自身の生命への脅威が低賃金と引き換えにある非人間的状況、そして原子力産業の杜撰さを見事に表現している。つげ忠男は『屑の市(まち)』(1972)の中で、日本において戦後の一時期まで当たり前ように行われていた「売血」をとりあげ、「血液銀行」にたむろする低所得者たちを描くところから物語を開始する。本展は、通俗的な「漫画理解」から距離をとり、こうした「表現」と「社会批評性」を兼ねそろえたアクチュアルな実践を紹介する、非常に意義深い展覧会であったことはなによりも強調されねばならないだろう。

しかし同時に、本展にはいくつかの齟齬が存在しているのも確かである。そのひとつは『深海魚』の生原稿と並置された映像であった。日本が繰り返し「核」の悲劇に見舞われてきたことを説明する20分ほどの映像では、広島・長崎の原爆投下から福島原発の事故までが端的にたどられている。その「齟齬」が露出するのは、原爆投下のシーンである。説明に際しては、画面上に3Dの地球が描かれ、その一区画として広島の街がペーストされており、そこには宇宙空間までもが描写されていた。それはあたかも広島に隕石でも墜落したかのようであり、人為ではなく自然災害であったかのような描写であった。

とりわけ、宇宙空間——漆黒のなか輝く星々——が描かれていたことに筆者はひどく狼狽した。それはまるでナショナル・ジオグラフィックなどのサイエンスドキュメンタリーが好んで用いるそれであり、「あの」快晴の、蒸し暑い、真夏の昼下がりはなかったのである。ここで筆者は加害/被害の二分法を持ち出して「アメリカ」を批判したいのではない。指摘しなければならないのは、勝又が描いた、泥臭く、汗と臭気たちこむ、現場作業員たちのすれっからしの日常によって表現されているものとの齟齬である。その説明映像はある意味で、展覧会自体が肯定しようとした劇画的な表現のポテンシャルの対極に位置するのではなかろうか。ここには幾重にも織り上げられた「中立と客観性」の文法が備わっている。

もう1点の「齟齬」は、劇画をめぐる認識のずれであった。竹内美帆が指摘するように(「線から捉えなおす「劇画」 ─さいとう・たかをを中心に」)、「劇画」やその命名者である辰巳ヨシヒロが北米を中心に国外で高い評価を集めていくなかで、「劇画」の社会批評的、またアングラや前衛的な側面が過度に強調されすぎているきらいがある。これは本展覧会においてもそのまま当てはまるのだが、本展で評価の対象となっているのは(そこには一定の敬意は払われているものの)「表現」や「技法」ではなく、あくまで勝又とつげが社会批評的実践をしていたという点である。

むろん、小企画内でとりあげることができる情報量には限界がある。しかし少なくとも、マンガにおいて社会批評性が備わっていたり前衛的実践を試行していたのは「劇画」だけに限定されないし、「劇画調」と言われるように、太いキリリとした眉毛やマジックでザッと描かれた文字や血しぶきといった「記号」によって半ば自動的に「劇画」と認識されてしまうという事態も生じて久しい。本展覧会で取り上げられた2人の実践はむしろ、「劇画」へと収斂させるのではなく、むしろマンガ一般へ、あるいはさらに広い地平へと開け放たれることができるはずであるし、その地点にこそ「展覧会」におけるマンガの展示技法の革新の契機が隠れているように思えてならない。せっかく浮世絵からの連続性と、ゴヤの「版画」という複製品から出発したにもかかわらず、額装した原稿を壁にかけ、書籍をアクリルケース内に鎮座する方法を採用してしまったズレは決して小さくはないはずである。