モノを基点に人以外のものの世界を問う。佐々木敦が見た、

小林耕平「あくび・指南」展

ものと、それを認識する人間という二元論的な関係性や、人間を中心とした世界観に揺らぎを与える小林耕平。ものと、ものの認識を巡る対話(映像)を組み合わせたインスタレーション展示は、従来の作品鑑賞という枠組みにも揺らぎを与えた。本展をアートにおける演劇性に着目する佐々木敦がレビューする。

小林耕平個展「あくび・指南」 佐々木敦 評

小林耕平を論じようとする試みは、つねにある途方もない難儀が付きまとう。彼の表現、彼の作品、彼の態度には、その意図を掴もうとすると、どこを掴んでもぬるりと滑り抜けていってしまうようなところがあり、またその意味を問おうとすると、どこまでも問いと問いと問いが連鎖しまくって切りがなくなってしまうようなところがある。そしてその「意図」と「意味」さえ、なんだか微妙に(決定的に)擦れ違っているみたいなのだ。安直な喩えで言うと、フーコーが分析してみせたマグリットのあのあまりにも有名な《これはパイプではない》の成れの果ての果てみたいな。いや違うか。違うかも。違わないかも。ともかく私は小林耕平の個展「あくび・指南」を観た。

私がギャラリーに行ったとき、壁の3面に映し出されているはずのビデオの映像がひとつも出ていなかった。場内には3つのビデオの音声だけが重なり合いつつ鳴り響いていた。変だなとは思ったのだが「小林耕平のことだから絵のないビデオなのかも?」という妙な類推と納得をしてしまったのだった。あとで聞くとそれはやはりミスであり、私はちゃんとビデオが映写されている状態を撮った会場写真とネットに非公開でアップされている3つの動画を見ることで脳内記憶を合成し、これを書いている。だがなんとなく、こんな鑑賞のあり方も小林耕平っぽい気がするのだった。どこがどうとは言えないが。

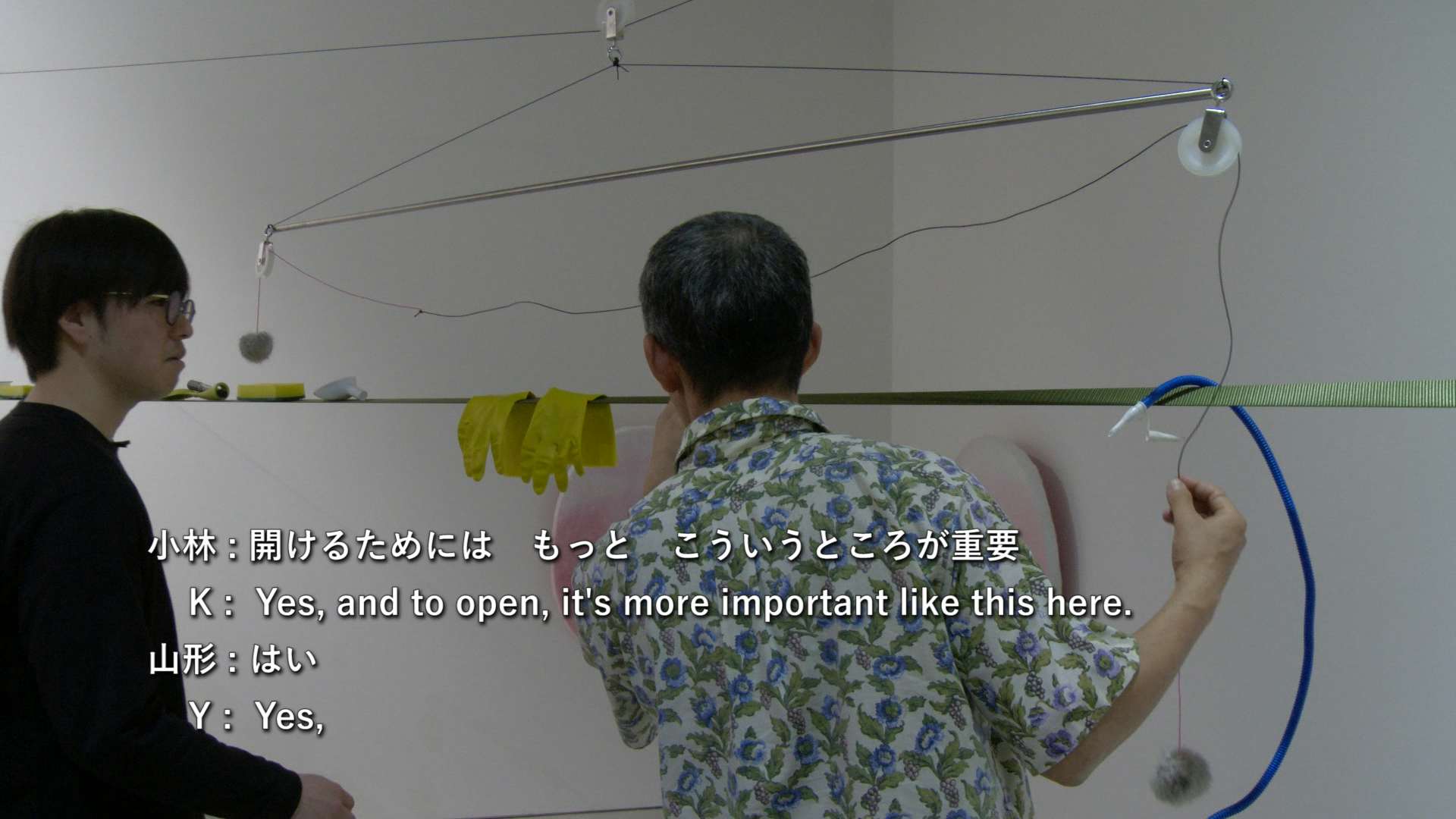

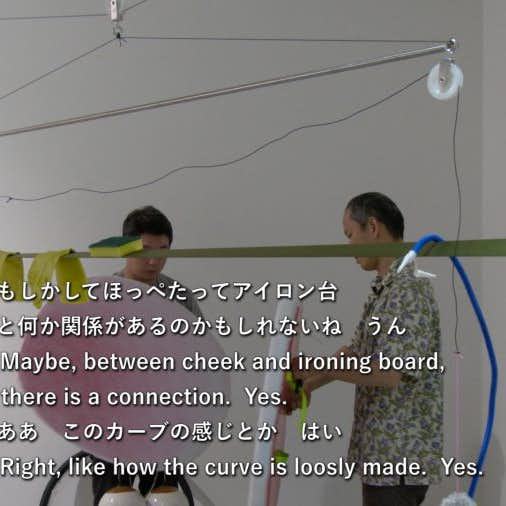

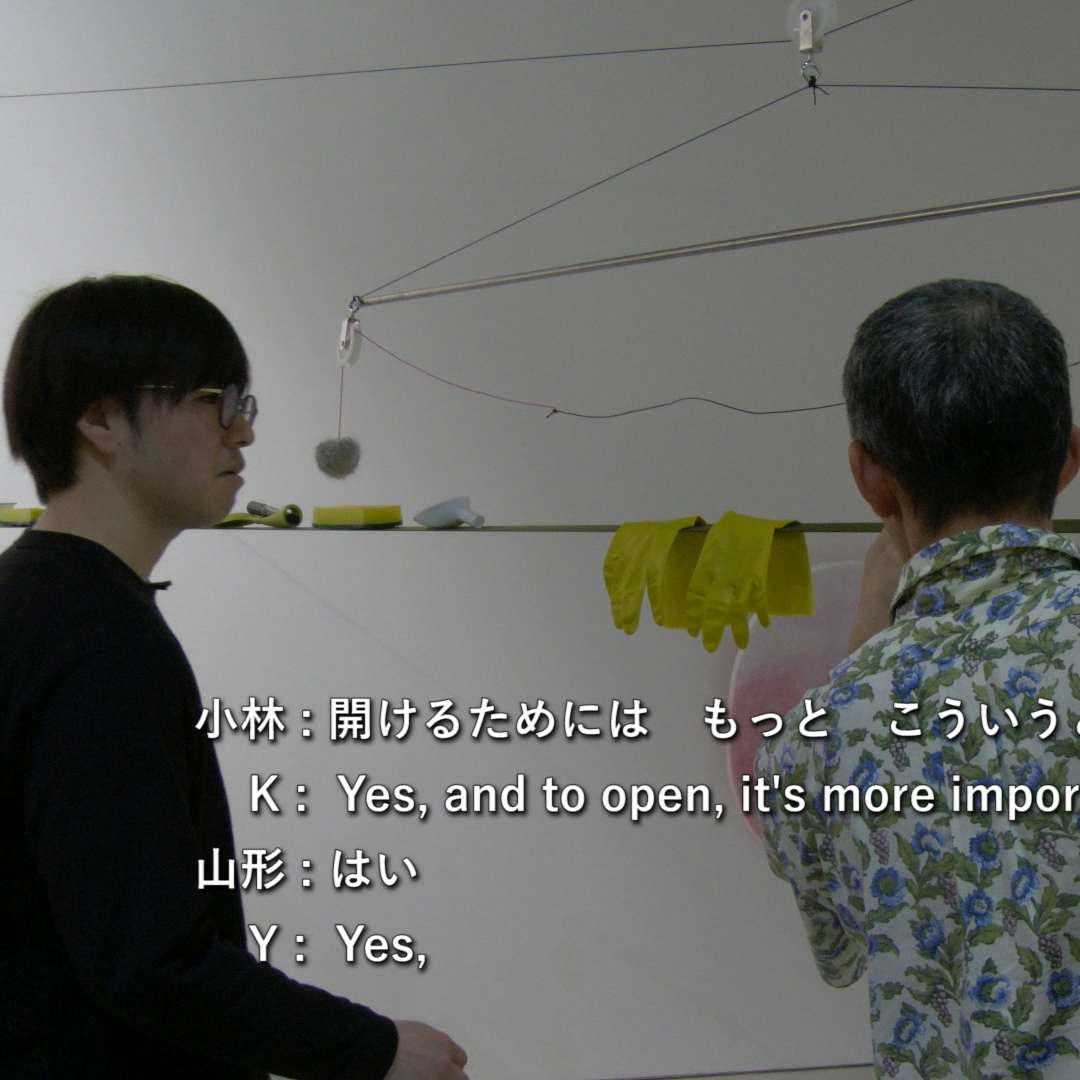

場内には様々なオブジェが一見雑然と、だがよく見ると有機的な絡み合いを示しつつ配置されている。これまでの小林作品と同様、それらは日常性とその延長上にあるモノが多く、だがそこに変な絵が描かれてたり奇妙にくっつけられていたり何かしら手が加えられていて、だから結果としては全然日常的ではない。3つのビデオはそれらのモノを説明しようとする内容になっている。いまや盟友(名優)と言っていいcore of bellsの山形育弘と瀬木俊を相手に、小林はいつもの調子で穏やかながらもどこか不気味な口調と物腰で自作を語る。

撮影=渡邊寿岳 ©︎ Kohei Kobayashi Courtesy of YAMAMOTO GENDAI

11分17秒の《相手のルールにのっかる》では、小林は瀬木にベニヤ板に描かれた絵やペットボトルやバスケットボール等々についていろいろと話すのだが、基本的に彼は「これは何に見える?」とたずねている。瀬木は自分なりに答えるが、それは小林を満足させない。AがAに見えるということの自明性こそ「相手のルール」である。私たちはそれに乗っかることでかろうじて意味の伝達を成立させている。15分35秒の《わたしが消失する》では小林は山形と「昆虫ゼリーになる/であること」をめぐって思索を交わす。それは「ここにはないものを想像する」こと、すなわちAを見てAではない何かをイメージするということである。「A」に「私」を代入すると「私」は消える。

3つ目の20分43秒《人間以外のものを笑わせる》の冒頭で小林は「口を開けるということをしたい」と宣言する。だがそれは我々の口ではない。なんの口なのかもわからない。だがとにかく「口」を開けるのだ。それは笑わせる、ということでもあるらしいのだが、人間ではないということ以外、それがなんであるのかは皆目不明である。話題の中心を欠いたまま生真面目に続く問答を見ていると、むしろこの人たちよく笑わないでいられるなと感心してしまう。そしてこのことはここで起きていることと無関係ではないような気もする。

「人間以外のもの」は、小林耕平がこのところずっとこだわっているテーマである。先ほどの「A」に「私」でなく「人間」を代入する、というふうに考えるなら、「人間以外のもの」は「人間」を見ながら見出されるものであらねばならない。モノの世界であればいいというものではない。というか「モノだけの世界」という考え自体が不十分である。OOO(object-oriented ontology、オブジェクト指向存在論)は000(ゼロゼロゼロ)でもある、というのは私の考えだけれど、小林耕平は私にそういうことを考えさせてくれる。