時の展示が劇場空間を満たす。北出智恵子評 さわひらき「潜像の語り手」展

ものや土地の記憶をもとに、現実と非現実の境界上のイメージを映像により紡ぎだし、幻想的な世界をつくるさわひらき。これまでの映像作品を緩やかに組み合わせ、劇場空間と美術作品をつなぎ、新たな時空間を生み出した。さわの試みを、北出智恵子がレビューする。

映像から舞台へ、空間から時間へ

複数の映像からなるインスタレーション作品、個々に独立し物語る作品群を同じスクリーンあるいは壁に順番につなげて上映することは、当然ながら作品のオリジナルの展示とは異なる。それは再編集であり、さらに言えば、改変することにもなりえる。よって、それらを実行するときには作者もその主導的立場にいなければならないし、作者だからこそ可能たりえる。

さわひらきの個展「潜像の語り手」は、KAAT神奈川芸術劇場の「劇場が提案する、美術とパフォーミングアーツの新たな交差点」を意図したシリーズ「KAAT EXHIBITION」の一環として開催された。さわは、この機会を深く読み込み、空間芸術のための場(ホワイトキューブ)から時間芸術のための場(ブラックボックス=劇場)へ、自身の過去作品をすり合わせたのみならず、新たなクリエイションを見事に提示した。特筆すべきは出品映像作品19点の組み合わせとアレンジメントである。

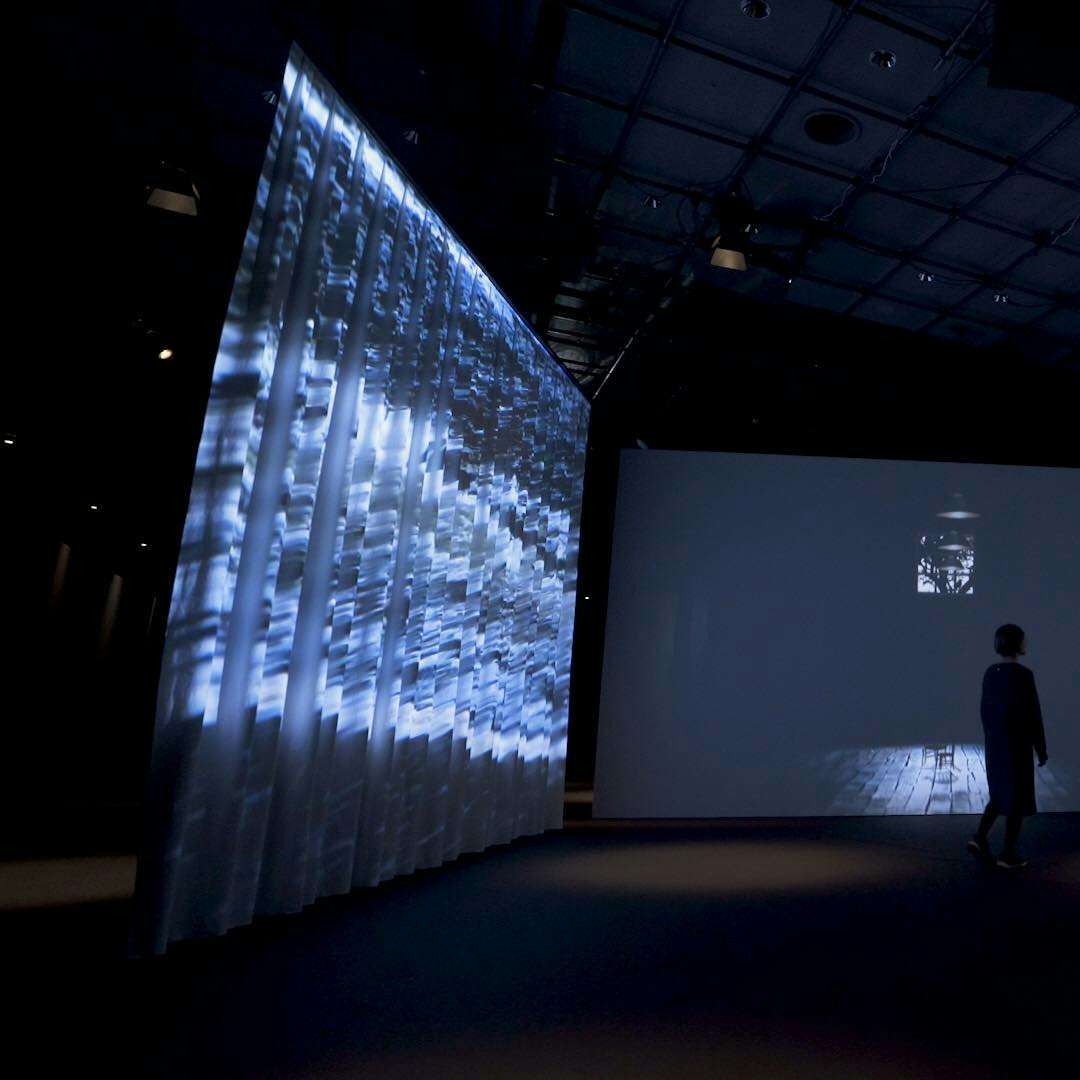

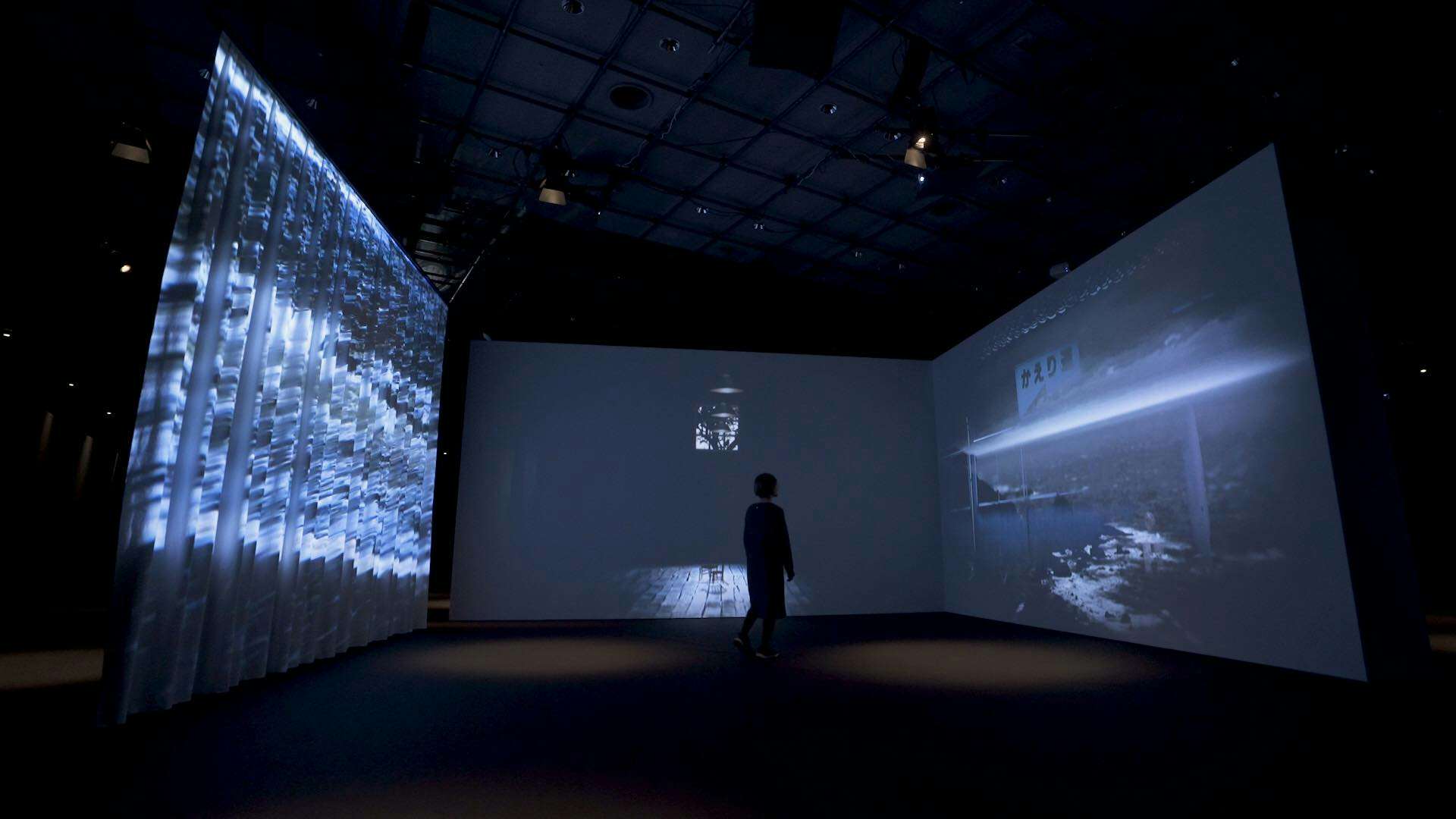

会場は劇場で天地、壁がすべて黒のスタジオ1室。天井近くまでの高さのL字型の仮設壁が空間の大部分を占める。その横にカーテンが吊るされ、コの字型の投影面がしつらえられた。この構造体の内側と外側に6面から成る《HAKO》、3面構成の《Going Places Sitting Down》など、マルチ・チャンネルからシングル・チャンネルまで様々な形式の作品13点が、60分というタイムライン上に順番に上映された。会場で配布された目録には、直線の冒頭に「0’00”」、最下部に「60’00”」と明示され、線の左右には、各作品名がその時間軸のなかのどのあたりに登場するかがわかるように記述されてあり、大きな時間軸の存在と流れに見る者の注意を促していることがうかがえる。

近年のさわの作品は、空間にオブジェを配しながら映像と組み合わせるスタイルが主流となっているが、本展においてはそうした過去のインスタレーションから映像の要素だけが抽出され集められたかたちになっており、それが良い効果に転じていた。例えば、2017年に開催された奥能登芸術祭のために制作、発表された《fish story》。同芸術祭において本作は旧日置公民館内の複数の部屋と通路を活かすインスタレーションであった。鑑賞者は、最奥の部屋に投影される映像に出会う前に、かつて会場の近隣で使用されていた船、回転し舞う燕のドローイング、蓄音機のホーンや銀盤打楽器の構造体、背表紙に描かれた線が等高線を形成する本が陳列された棚などの立体物を、各部屋と通路にて見るよう導かれる。これらオブジェの存在に加え、さわの祖父が奥能登(現石川県珠洲市)に赴任中に病に倒れた際に、海路で運搬された氷により命を救われたという逸話を題材にしたという制作背景の露出の高さも重なったため、鑑賞体験は場所性に依拠し、より具体的なものに限定された印象を受けた。

今回の展示では、過去の映像が隣り合う。このことにより、モチーフの動作、素材をコラージュ、反復、増殖させるといった手法、光や自然現象へのさわの眼差しに通底する共通項がより浮き彫りとなる。そして物語や風景がよりいっそう解体、抽象化され、素材や動作がひとり歩きし始める。作品は自立性を保ちながらも、60分という大きな物語を構成するチャプターとして配役されているように見えてくる。個々の作品は大きな時間軸が引かれた舞台において、演劇的な振る舞いを始める。

映像の組み合わせとそれらのアレンジメントは、時間の揺らぎとブレをいっそう引き立たせていた。タイムラインの通り、上映がスタートしてから60分後、空間がひと時、暗転する。時が止まる。そしてまた冒頭から始まる。この暗転により始まりと終わりという一方向の時間が意識される。同時に、さわはその方向性を巧みにずらす。

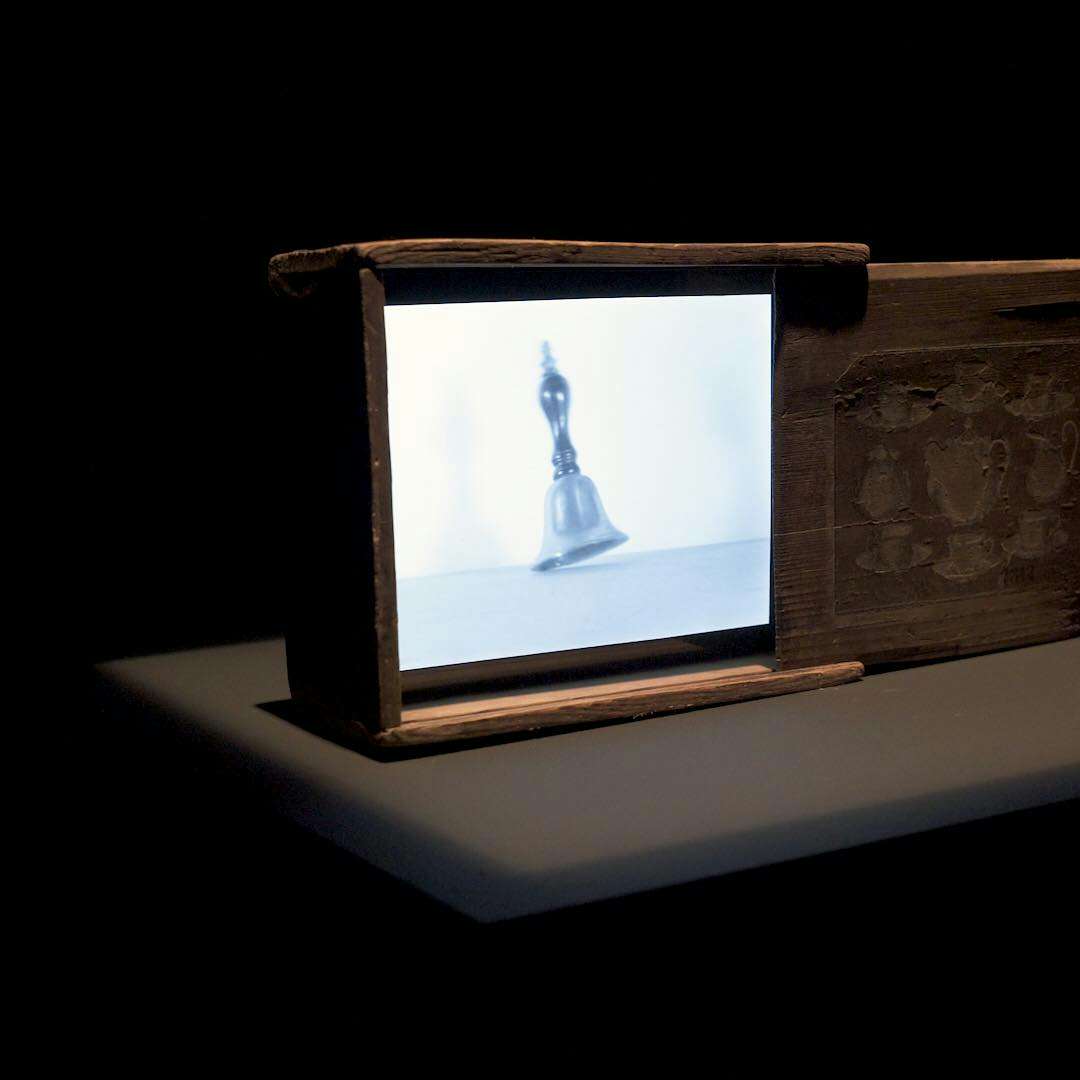

キーとなるのは、コの字型の投影面の周囲に散りばめられた映像群である。例えば、小さな箱に収められたモニターに映る自転するベル《Canon (bell)》。回転の揺れ幅が広がりやがて倒れて止まるはずのベルは、ここでは一定の軌跡をなぞり続ける。あるいは、入口のすぐ近くに吊るされた透過性のあるスクリーンに、窓際で少女が回る動作を映す《SouvenirⅣ》。少女の姿はブレ続けるのであるが、そのブレこそ時の積み重ねの現れ、つまりは立体化である。

いっぽう、空間が暗転したとき、天高く投影された振り子時計《HAKO (fragment)》では振り子は変わらず揺れの動作を続ける。そしてその振り子の刻む時間は鑑賞者の身につけている時計と同時刻なのである。このことに気づいたとき、いまここにて流れる時間までもが揺さぶられるのだ。

さわの作品描写には「現実と虚構の合間を行き交う」といったフレーズがよく見受けられるが、本展ではまさに映像編集という工作による時の異化作用、立体化、それらがひとつのタイムライン上に同時展開することにより、私たちの時の感覚にズレを生じさせ、リーディングの多様さを創出していた。

「KAAT EXHIBITION」が意図すべく、会期中には、島地保武の演出・振付によるダンス公演をはじめ、関連プログラムも開催されたが、とりわけ、この多様さが如実に露呈された好例が、会場にて開催された朗読会であろう。選出された本はポール・オースターの『最後の物たちの国で』。男女の読み手がさわの映像作品のあいだを渡り歩きながら、同書の抜粋を読み上げる。例えば、《fish story》のシーケンスの前では、「サムと一緒に図書館でくらした6ヶ月間、その小さな部屋が私にとって世界の中心でした」と聞きながら男女が氷を受け取るシーンを見る。

また、《Going Places Sitting Down》において、「そして僕は君に別れを告げたんだ」というフレーズのなか、映像内の木馬は家具の表面を進み、「青いノートが出てきたのはそのときでした」とピアノの鍵盤上にとどまり前後に揺らぐ木馬の姿が重なる。

羅列するときりがないほど、新たな物語が観るものの内に芽生える。3者(美術家、小説家、役者)がそれぞれの表現を貫きながらも同空間を共有することにより生まれたこのようなクリエイションは、KAAT芸術監督白井晃の演出、構成力もさることながら、さわの作品空間がそれだけ他者に開かれていたということの証である。