透明感のある日常の風景にやどる気配は、どこからくるのか。大森俊克評「アペルト09 西村有 paragraph」展

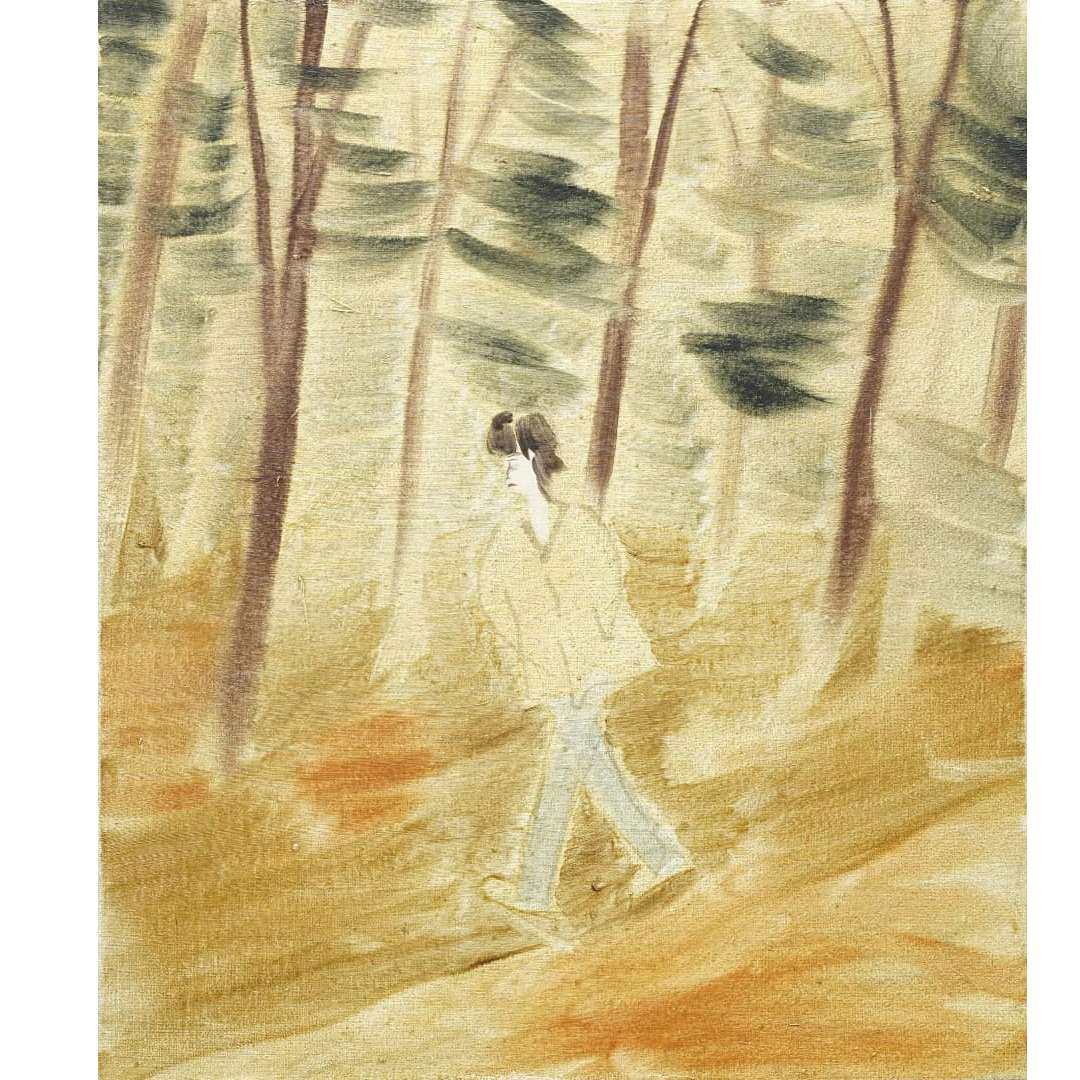

山道を走る自動車や郊外の家並み、森のなかを歩く人物など、日常の一断面を描く画家、西村有。どこでもないどこかのような、異世界感をはらむ西村の絵画について、度々論じてきた大森俊克が、金沢21世紀美術館で開催された「アペルト09 西村有 paragraph」を中心に、「地域性」という視点を取り入れ、新たな風景論を展開する。

西村有の絵画についての、いくつかの考察

1.

西村有の絵画はその画風や描法において、2014年頃から力強く変化してきたように思う。さしあたりそれは「具象」と呼びうる平面表現で、イメージも日常との親和性があり、著しい異化効果やマジック・リアリズム的な意表はなく、しかし一定の方法論に穿たれている。西村の作品は、様々な視点から論じることができるだろう。本稿はそのひとつを提示するものだが、金沢21世紀美術館での西村の個展「paragraph」についての展評というかたちをとりつつ、以下の点へと考察の範囲を広げてみたい。それは、西村の絵画にみる地域(地方)性、そして「風景」の特性だ。

高村光太郎は「緑色の太陽」(1910)で、当時の傾向としてあった、日本の地方色(この場合の「色」とは、色彩のことである)をあらかじめ意識する姿勢を、論難していた。「日本の油絵具の運命」を、例えば「日本の自然を薄墨色の情調と見る」全体的な風潮へと狭めずに、一個人の感性と欲求に沿って色彩を決めていくということ。これにより描かれた絵画は、ちょうど「魚に水の香のする」ように、ただ事後的に、日本的な感性を人々に気づかせる(*1)。作品の「地方色」を意図して訴えることに疑問を呈する高村の姿勢は、今日でもある程度妥当なものかもしれない。西村の絵画では、そうした「日本」や「地方」という要素(独自性)は、前もって主題化されてはいない。代わりとして、とても自然なかたちで、彼が過去に見た風景や既存イメージの記憶、また日ごろ目にしているはずの光景が、混ざり合うようにして作品へと昇華を遂げている。

西村の表現では、描く対象“自体”に前もって意味を与える方向性とは、別の「プリヴェンション」が採られている。その作品を複数観ていくと感じられる、画面にごく自然なかたちで表れている「場所」的な性質を、「風土」と呼ぶことができるかもしれない。もっと言えばそれは、地理学者のオギュスタン ・ベルクが言う風土に近いものだ。

2.

オギュスタン・ベルクは、自身の風景についての考えを実体験から語っている。この体験の舞台となったのが、ギリシャの群島のひとつ、セリフォス島だ。この島には「首都」となる集落があり、そこには真っ白な家屋がいくつも並んでいた。ベルクは港の近くに泊まり、丘のてっぺん近くにあるその集落に出かけたという。白い石畳の道を上っていくと、そこで「灰褐色の山や小谷の月桂樹といった光景」が目に入った(*2)。この時を思い返し、ベルクはそのイメージが、当の集落の名前と切り離せなくなっている、と述べる。その名前とは、「ホーラ(Chora)」である。

「ホーラ」とは、ギリシャ語で「場所」や「地方」、「2つのもののあいだにある土地」などを意味する。ギリシャの群島集落の多くは「ホーラ」と名付けられているが、これはいわば、そうした集落がただ「場所」や「地方」と呼ばれている、ということでもある。ベルクは日本研究者でもあり、ホーラを日本語の「邑(おおざと)」と比較している。「邑」とは居住地を意味する語だが、日本語において慣用されることはない。それはむしろ、「都」や「部」、「郊」などの右側の部首(つくり)となる「おおざと」、居住を含意する漢字の構成要素として知られている。「おおざと」とは言ってみれば、「都市」や「部屋」、または「郊外」といった空間概念に対し、相対的な「影」となってその形式を支えている、なかば透明な言語作用だと考えられる。

西村の絵画から感じられるのは、この「ホーラ」的な気配である。それはなかば不可視であり、具体的な(住まわれる)場と重なって身を潜めている、そうした空間のあり方だ。この「ホーラ」とはちなみに、よく知られている哲学概念と同根の語である。それは、プラトンが『ティマイオス』で語り、近代以降にはジャック・デリダやジュリア・クリステヴァが論じた、「コーラ(Khôra)」だ。デリダが「コーラがある、だがコーラというもの=そのコーラは実在しない」(*3)と謎かけのように言い表したように、観念と実体の二重否定的な位相から生成を促していく「コーラ」は、漢字の部首の「おおざと」と同様、固有性を持った実在としては姿を現さない。けれども同時にこのコーラは、特定の場を(あくまで、偶発的に)包み込み、それを受容している。ベルクは、この「コーラ」と自らのセリフォス島での経験を、重ねてとらえていた。

「若い頃に行ったホーラの写真を後になって時々見ることがあった。今はそれらをもう保っていないけれども、私の記憶に生々と残っている。実物の思い出なのか、写真の思い出なのかは、もう識別し得なくなった。それに、近年もう一度、束の間にホーラを見たこともある。それは別の島へ行く途中で、船は短くセリフォスに寄港したからである。(…)セリフォスに再来して寄港した時に、私は妙な感じがしたのである。過去は現在、現在は過去からあったという情景で、ホーラは私の目の前にある現実と同時に、もう私の記憶に残っている影像にすぎないという、意識でもない曖昧な境地であった。考えてみれば、その境地は典型的に風景の事実を表わしていたと思う」(*4)。

ベルクにとって風景とは、その性質上「コーラ」に限りなく近いものだ(*5)。そして風景は、現実と影像、意識と外界、現在と過去、これらの中間的位相としての「ホーラ(場所、地方)」でもある。風景はまた(風土性を啓示する限りにおいて)、「意味(sens)」を含んでいるが、この意味は「移行」というべきある種の“動き”を伴う。ベルクは、ふつうは「風情」や「心の機微」といったニュアンスで理解される「趣(おもむき)」を、体験されるものの具体性と記号作用のあいだに生じる、意味の指向性=赴(おもむ)きととらえていた。居住空間(郊外や部屋など)にいるひとりの主体が、その空間で漠とした趣(おもむき)を感じとるとき、そこでは、美的、生態学的、または社会的といった諸々の意味(sens)、さらにはその「指向(方向性)」が生じている。

ベルクは日本の作庭を例に挙げつつ、こうした性質に「石の願望」も関係していると述べる(*6)。この「願望」とはあくまで喩えだが、非常にかいつまんで言えば、人間主体に限らず石のような対象からも意味の指向づけがなされ、そこで意味の連動が生じる、ということだ。こうした状態が風景の発生に関わると考えれば、こう言うこともできる。つまり、風景とは趣(おもむき)を持つゆえに、つねに“揺れ動いている”、ないしはどこかへと向けて“通過している”、と。

この風景=地方の空間概念は、西村の作品にみられる揺動や移行線、多重露光にも似た描き方を説明するのに、役立つように思う。本展「paragraph」の作品だけでなく、西村の絵画からは、レイヨニスムの光線、未来派の力線、またはゲルハルト・リヒターの水平方向にかすれさせる描法といった、視点と空間の関係を再構成する、いくつかの先例が想起される。ただし、とくにリヒターの絵画(描法)では、その視差(parallax)のダイナミズムがまずもって写真の属性と政治的コンテクストに向かうのに対し(*7)、西村の絵画には、具体的な場所性と画定された表象作用の「中間」、ベルク的な風景の性質がよく表れているように思う。

ここで言う風景とはふつう考えられるような、「景観」として差し出されている、固定されたイメージではない。風景は、それ自体が(「風」のように)なかば不可視の、しかし媒質的な実体(受容体)であり、精神世界と物質世界が重なる場所でありつつ、同時にそのいずれでもない。さらに風景とは、そもそもある種の土地(地方、地域)のあり方であり、そこでは感覚(sens)の通過(風向き)が生じている。

こうした風景、その「風」をはらんだスクリーンのあり方を、西村はとても自然なかたちで、絵画面に表出させる。西村はその「自然さ」に達するまでの技倆を、積年の絵画制作のうちに築き、さらにそれをつねに変化にさらしてきた。この技倆とは、純粋な意味で、先述の高村が述べた、魚が放つ芳醇な「水の香」のようなものだ。

3.

金沢21世紀美術館での西村の個展「paragraph」は、13点の新作で構成されている。これらの作品から再確認されたのは、描く対象や画家本人が画面内で目指すところによって、描き方(画風)が周到に選ばれているという、西村の表現にみられる大きな特徴である。また展示構成においても熟慮が図られ、その結果、ここ数年の描法の試みが、緊張感を保ちつつ調和していた。本展の作品には、画題のうえでもいくつかの挑戦があるように感じた。椅子に座った女性を画面中央にとらえた《a girl listening》の、描き込んだ人物像のデフォルメと室内の組み合わせは新しく、今後の展開を期待させた。