曖昧なイメージの源泉は何か? 南島興評 「マキ・ナ・カムラ」展

美術史上重要とされる画家への言及を明らかにし、ルネサンスから現代までのヨーロッパの絵画を積極的に活用するマキ・ナ・カムラ。ANOMALYで開催された個展は「まるで、*砂糖が水にだんだんとけゆくのをみていた子どもが、自分の体はそんなふうにお風呂にとけ出さないのにな、とひとり問うてみるかのようなもの展」と題されたが、ナ・カムラにとって、この一節に含まれるような曖昧なイメージの源泉は何か?本展を、20世紀美術史研究を行う南島興がレビューする。

幾重にも仕掛けられた「間接化」のシステム

マキ「・」ナ「・」カムラと妙な位置に点を打ち、読みを滞らせる名の画家のホームページには、ステイトメントでも客観的な経歴紹介でも、あるいはエッセイや批評とも異なる不思議な質感を放つテキストが記載されている。

マキ・ナ・カムラ(日本出身の美術作家)は、愛知県立芸術大学とデュッセルドルフクンストアカデミーを出た後、ベルリンに移り住み、2005年にはいくつかの作品を自ら展示した。しかしその際には、ダイレクトメールが配られることも、ネット上で知らされることも無く、唯一、ベルリンのある日刊新聞に載った大きな広告がそれについて知らせたのみであった。(彼女は一番美しい絵を売り、それを一つの広告に替えた。ところで彼女はピアノで Le Coucou を弾きながら…』会場にはグランドピアノが運び込まれた。告知にあったとおり、自分の絵の前でしてナ・カムラは、毎日ピアノを弾きながら、「これは、いったい展覧会なのだろうか?」とか、「これでもう彼女はアート界に属したことになるのだろうか?」といった思いを巡らせた。 (マキ・ナ・カムラ公式ホームページ「~2009年」より抜粋(最終アクセス日:2019年10月11日)

水滴でくぐもった窓ガラスのように、詠み人知らずのこのテキストは、画面の向こう側のナ・カムラとその手前にいる読者の間に妙な距離感を演出している。そして私には、そこに記された彼女の初期の展覧会も同じように映る。ダイレクトメールは送られず、会場では絵画の鑑賞を妨げるかのようにグランドピアノの演奏が行われる。ナ・カムラの絵画と観者の間に間接化の作用というのか、わざわざ鑑賞行為を迂回させるような操作が、ここにもまた組み込まれているのではないか。

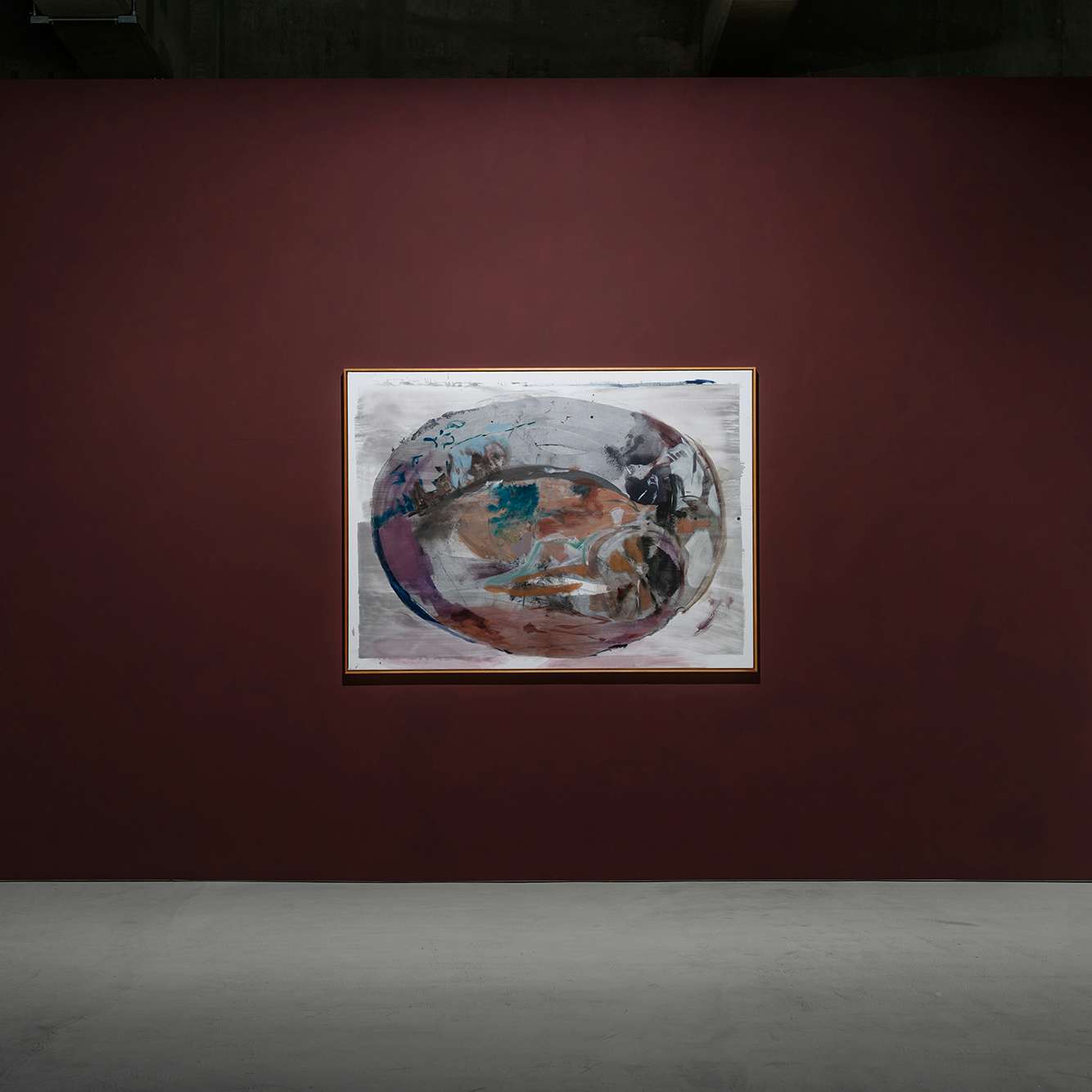

Photo by Jens Ziehe © Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

これまでナ・カムラの絵画の参照項とその仕方の独自性については多く言及されてきた。彼女は、ティッツァーノ/ジョルジョーネの「ヴィーナス」における人物と地平線の関係性を基点に、西洋近代の象徴形式である「遠近法的」=「量的」空間を、おそらくは象徴派の画家シャヴァンヌの《夢》(1883)や《羊飼いの歌》(1891)に見られる「装飾的」で平坦な人物描写と地平線の処理を代入することで解体し、絵画内の人物たちを取り巻いてきた環境の断片的な筆致の塊だけを重ね合わせて、人物が埋没=埋葬された風景画の発生プロセスを模倣するかのように、新しい風景画の領野を開拓している。例えば、こうまとめたとして、果たして、先述の「不透明さ」の所在は明らかになるだろうか。

否。それは彼女が自称するところの絵画史の終わり以降の「post traditional」な画家とは、別の論理を要するものだと考えられる。したがって私は本稿において、ナ・カムラの絵画分析を離れ、幾重にも仕掛けられた対象と観者の関係を間接化させる「不透明さ」の源泉に迫ってみたい。

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

さて、タイトルからして、本展もこの問いの圏域にあることは明らかである。「まるで、*砂糖が水にだんだんとけゆくのをみていた子どもが、自分の体はそんなふうにお風呂にとけ出さないのにな、とひとり問うてみるかのようなもの展」。

一読すると、砂糖水を例にした「生きられた」、「抽象」の、「ひとつの意識のように進展する」アンリ・ベルクソンの「質的」な時間論を思い起こさせる。が、実際にはジャン・コクトーがピカソの言葉を引用した箇所がさらに引用されている。つまり展覧会を前にして、すでに観者は引用の引用というかたちで言語的な迂回を経ることによって、元々のピカソの言葉との対峙を間接化されているのだ。

こうした姿勢は、展示構成においても見出すことができる。簡単に確認しておけば、本展の構成は横長の直方体の空間のほぼ中央部に立て掛けの小品が縦に6点並べられ、その周囲の壁をサイズの異なる絵画が取り囲むというかたちを取っている。小品のほうは薄い木板が絵本のように見開きで立ち並び、左側にはパウル・マリア・ルートヴィッヒ著『想像と表現するところ』に飛躍・加想・加筆をした、主にスミレを題材とした寓話的テキストの英訳とドイツ語原文、作家本人による日本語訳が並んで記されており、右側にはそれに対応するかのように風景のなかに佇む数人の群像が描かれている。これら6点と今度は周囲の絵画に目を向け、交互に鑑賞してみると、前者が後者の下絵かデッサンのように、厳密にではないにせよ機能していることが把握できる。

Photo by Jens Ziehe

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

Photo by Ichiro Mishima

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

例えば《DSM》(2019)の裏面右下に描かれた、おそらく女性が横たわるように腰掛ける椅子の車輪は、《DSM XII》(2019)ではほぼ同じ位置に拡大されて描かれているし、また両者の構図を反転させたかのような《DSM》(2019)において表面の左側に群がる人像は、《DSM XI》(2019)でもまたほぼ同じ位置に描かれている。6点の小品と絵画群はまったく同一の構図でないにもかかわらず、わずかに観者に感知できる程度にイメージ同士の間で緩やかな対応関係が結ばれているのだ。

とすれば、曖昧な両者の呼応を補強する装置として、見開きの左側のテキストが絵画に何か全体を取りまとめる物語性を与えているかといえば、必ずしもそうではない。そもそも、きわめて小さく印刷された記述の可読性は著しく低く、かつ、その書名はネット検索にも引っ掛からないため実在しない可能性すらある。それゆえに観者は絵画と小作品の間に一定の対応を発見しうるとしても、そこに絵画を読み解くための手がかりを得ることは難しい。したがって展示構成の観点から見れば、ナ・カムラは6点の小品を絵画群の解釈を間接化するための手段としておくことで、絵画と観者の距離を取り直そうとしていると思われる。

Photo by Jens Ziehe

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

Photo by Jens Ziehe

© Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY

再び問うてみよう。ここまでホームページのテキスト、展示タイトル、構成に指摘してきた間接化を通した「不透明さ」の所在は、ナ・カムラを論じるうえで常套句のように参照されてきたジョルジョーネ、ニコラ・プッサン、ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、ジャン=フランソワ・ミレーなどの古典的絵画を引用した「post traditional」な画家像が明らかにしてくれるだろうか?

否。ここでもう一度、彼女の初期の展覧会がグランドピアノを演奏した一種のコンサートであったことを思い出してみたい。すると、フルクサスとの近さに気付く。定説に従えば、1962年の西ドイツ、ヴィースバーデン市立美術館でジョージ・マチューナスが企画した「フルクサス国際現代音楽祭」での「コンサート」がフルクサスの開始であった。展覧会を「イヴェント」の場として読み直すフルクサスの手法は、作品とテキストを通じて、展示と観者との距離の再編を試みるナ・カムラのそれに遠く残響してはいないだろうか。彼女がデュッセルドルフ芸術大学でイェルク・インメンドルフのもと学び、そして彼が師事していた人物がヨーゼフ・ボイスであった事実を踏まえれば、その系譜は自ずと引けるはずだ。不透明さの所在、それは案外、フルクサスの流れにあるのかもしれない。

Photo by Ichiro Mishima © Maki Na Kamura, Courtesy of ANOMALY