「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」から「New Photographic Objects」まで、8月のレビューをプレイバック

美術手帖では、批評家や学芸員らによる展覧会レビューを毎月掲載。そのなかから、8月に公開された全8本をお届けする。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

平芳幸浩評「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展(国立国際美術館)

Courtesy of the artist and Take Ninagawa 撮影=福永一夫

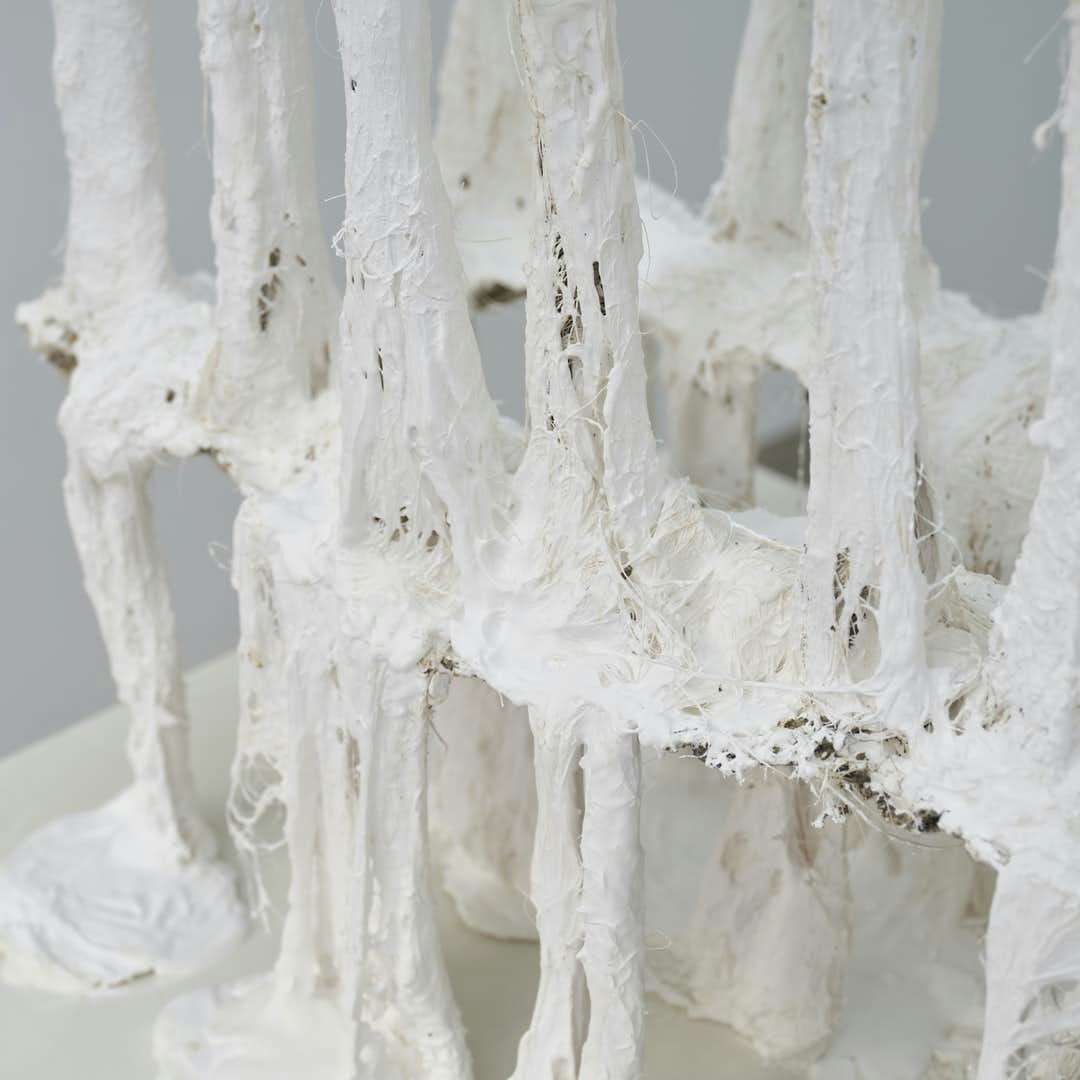

ベトナムからの難民という背景を持つヤン・ヴォー。歴史や記憶をまとった彫刻や物を、切断・再構成するスタイルで世界的に注目を集めてきた。その一見不親切で、鑑賞者に「戸惑い」を感じさせる作品の意図とはなんであろうか。日本では初となる美術館での個展について、マルセル・デュシャンを専門に近現代の美術史研究を続ける、平芳幸浩が読み解く。

成相肇評「フル・フロンタル 裸のサーキュレイター」展

共同体パープルームを主宰するアーティスト、梅津庸一のキュレーションによる企画展が、日本橋三越本店内のギャラリーで開催された。ステートメントによれば、「造形」の変遷を軸として、日本における「美術なるもの」にまつわる魔術性や禍々しさに言及することが本展の狙いとされている。はたして会場で剥き出しにされたものとは何か。東京ステーションギャラリー学芸員の成相肇が分析する。

福永信評「青木陵子+伊藤存 変化する自由分子のWORKSHOP」展(ワタリウム美術館)

個別にアーティストとして活動しながら、共同制作を行ってきた青木陵子+伊藤存。この二人による展覧会「変化する自由分子のWORKSHOP」が、東京・神宮前のワタリウム美術館で開催された。2017年と2019年に参加したリボーン・アートフェスティバルでの滞在制作を経た二人が展開する「ワークショップ」を、小説家の福永信がレビューする。

黒沢聖覇評 渡辺志桜里+渡邊慎二郎「Dyadic Stem」展(The 5th Floor)

渡辺志桜里と渡邊慎二郎、2人のアーティストの作品が入れ子状に展開され、人間や動植物といったあらゆる存在のつながりや関係へと思考を促す「Dyadic Stem」展。新たな世界のヴィジョンを模索する本展について、アーティスト/キュレーターの黒沢聖覇が論じる。

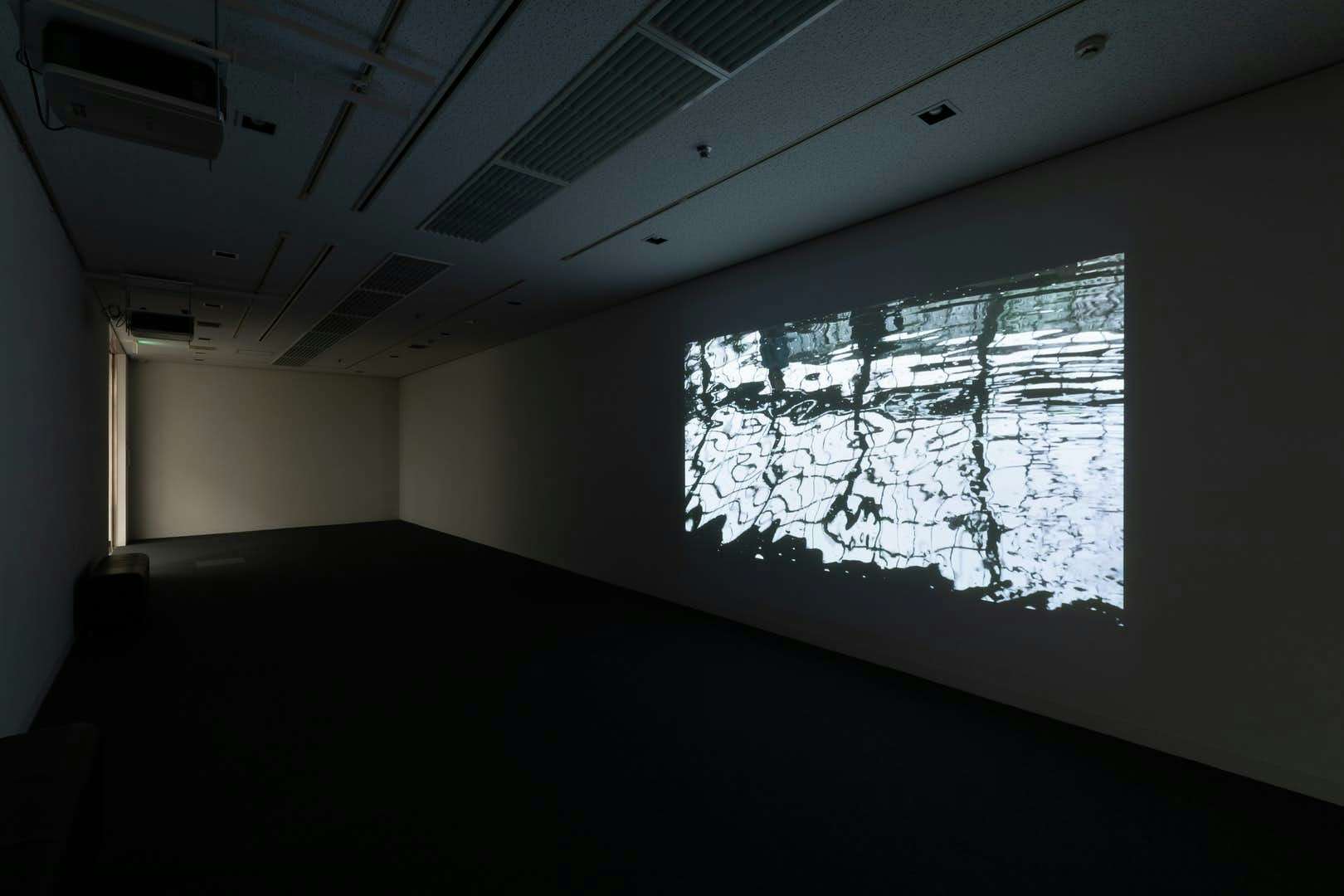

ダニエル・アビー評「New Photographic Objects 写真と映像の物質性」(埼玉県立近代美術館)

埼玉県立近代美術館で、現代日本のアーティストによる新たな写真・映像表現に焦点を当てた「New Photographic Objects 写真と映像の物質性」展が開催中だ。「物質性」というテーマと背後にあるジェンダー意識について、写真研究者のダニエル・アビーが論じる。

椹木野衣評 「ダークアンデパンダン」展、「隔離式濃厚接触室」展、大岩雄典「遭難 Getting Lost」展

コロナ禍で増加したオンラインの展覧会や上映。卯城竜太らは鑑賞者を限定したフィジカル展とオンライン展からなる「ダークアンデパンダン」を、布施琳太郎は、ひとりずつしかアクセスできないウェブサイトを会場とした「隔離式濃厚接触室」を、大岩雄典は、真っ白なウェブページのなかで作品を探索するオンライン展示「遭難 Getting Lost」をそれぞれ開催した。現代の遠隔通信が持つ空虚や滑稽さと、それらを批評的に扱った3展について、椹木野衣がレビューする。

山本浩貴評「In a Grove」展(LEESAYA)

LEESAYA(東京・下目黒)にて、髙橋銑、二藤建人、宮原嵩広によるグループ展「In a Grove」が開催。先が見えない状況のなかで、作品を通して世界を実感し、正確にとらえることを試みる本展を、文化研究者の山本浩貴がレビューする。

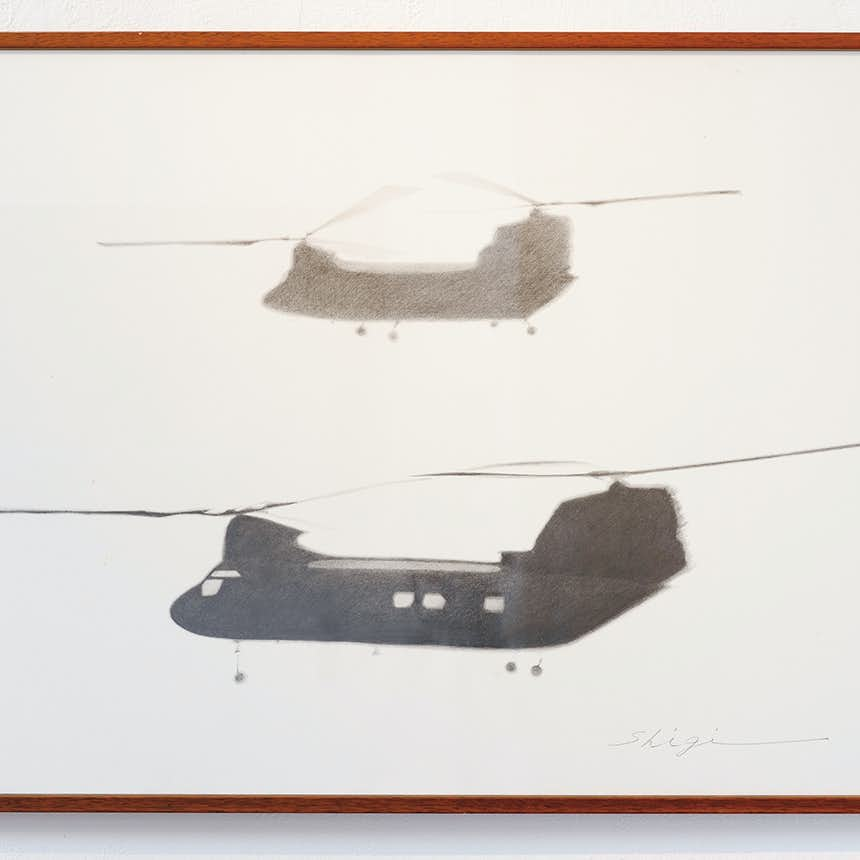

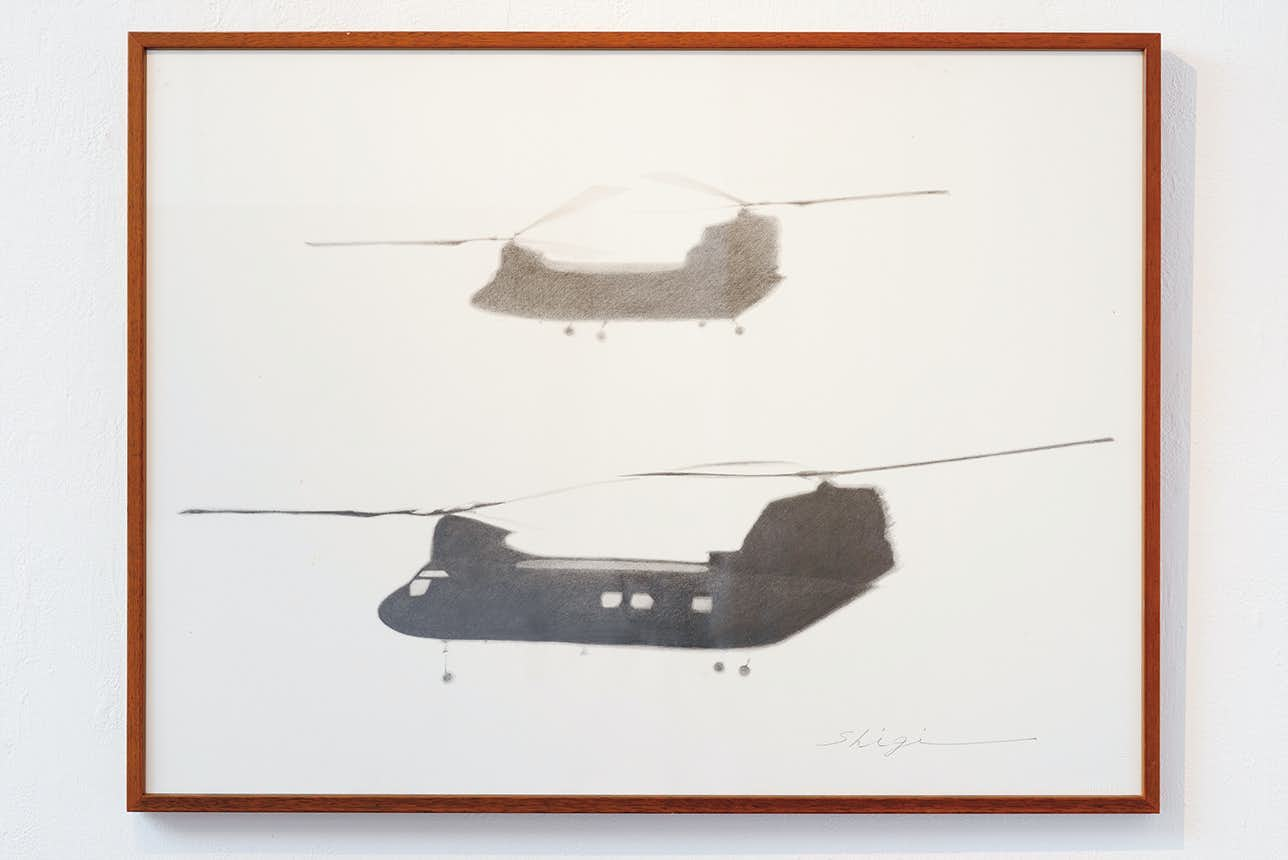

清水穣評 「天覧美術 御所編」展(KUNST ARZT)

京都・KUNST ARZTで、同ギャラリー代表でアーティストの岡本光博が企画する「天覧美術 御所編」展が開催。岡本のほか、木村了子、小泉明郎、鴫剛、藤井健仁が参加した。天皇制をめぐるタブーを中心に、政治や表現の自由などのテーマを扱った作品で構成された本展を、清水穣がレビューする。