親密圏を生きる私たちへ。飯岡陸評 斎藤玲児個展「24」+「新・今日の作家展2020 再生の空間」

今年3月にオープンした新スペース「LAVENDER OPENER CHAIR」にて開催された斎藤玲児個展「24」と、横浜市民ギャラリーにて開催された地主麻衣子と山口啓介の2人展「新・今日の作家展2020 再生の空間」。コロナ禍に制作され、発表されたそれぞれの作品について、医療人類学者アネモリー・モルによる著書『ケアのロジック』を手がかりに、キュレーターの飯岡陸がレビューする。

触媒としての親密さ

西尾久の食堂「灯明」を併設するアーティストランスペース「LAVENDER OPENER CHAIR」で、斎藤玲児の新作《24》が発表された。商店街からガラス越しに見ることのできる白い壁に、映像がプロジェクションされている。

斎藤はビデオカメラを持ち歩き、生活のなかで何気ない風景や親しい人々を撮影する(*1)。風景に実体があることを確かめるように、それを探るように。《24》において、ズームやフォーカス操作を用いながら、カメラを多方向に動かすことで、視覚は空間を漂い、様々な現象や奥行、空気のゆらぎを受光する。微視的な映像は、不規則なリズムで次の風景に切り替わる。

映像の解像度は荒く、ブロックノイズやモアレが目立つが、作品においてそれらは美的な質になっている。薄暗いなかで撮影することも多く、デジタルズームが多用されるため、映像は濁色のざわめきに満ちている。カメラはまた光の粒子をとらえる。薄暗い室内に入りこんだ、精悍な肌を包む柔らかな光。傾けた計量カップのなかで虹色に輝く泡。半透明の物体や網戸ごしのぼんやりとした輪郭。車内に差し込んだ茶色い太陽光とグレア、自動的に調整される露光。手ブレと曇ったフロントガラスの先で、降りゆく雪片がまたたいている。

斎藤は編集中に素材を並べて表示できるという理由から、iMovie9(2010年発売)を使い続けているという。また自身にとって「思春期に写真機能がついたばかりの携帯電話で撮影した解像度の荒い映像を大事に愛でていた経験はとても大きい」と振り返る(*2)。こうした近過去の映像フォーマットの使用は「懐かしさ」を喚起するとともに、映像の粒子や肌理、階調を際立たせている。その手触りは被写体や世界に対する、慈しみや親密さを呼び起こす。

映像は、食事が振る舞われるカウンターの横で上映されている。多くの鑑賞者はここにある程度長い時間、生活と分けがたいかたちで滞在する。30分ほどの映像は一見ループしているようだが、細部がわずかに異なる2つの映像が交互に再生されている。食事や会話を楽しむ観客はその延長として、ふと映像に目を向け、それがついさきほど見たものであると既視感を感じるかもしれない。もしかしたら、その微細な違いを違和感として直観するかもしれない。このように本展は、鑑賞者の生活や記憶と混じり合うものとして世話(=キュレーション)されている。

本作はこの数ヶ月を使って制作されたものだ。微細なウイルスの伝播によって生が脅かされ、自室で多くを過ごした日々。ときに私的空間に労働が入りこみ、親しい人とモニター越しにしか会えず、ときに故郷と分断された。そしてそれはいまだ続いている。本作はこれまでの作品の延長線上にあるが、鑑賞者が置かれたこうした状況への応対としてあるのではないか。

斎藤は小さな光学的な装置を通して、周囲の現象をとらえ、空間の手触りを確かめる。その粒子からなる親密なイメージは、私たちと現実との距離感を結び直すものとしてあるのかもしれない。生活や記憶に紛れゆく光のまたたきは、乱調した親密圏に対する介助としてあるように感じられた。

横浜市民ギャラリーでの2人展「新・今日の作家展 再生の時間」での地主麻衣子の展示もまた、現在の状況と呼応している。それは隔離された状況における他者とのコミニュケーションという主題を扱うものだった。

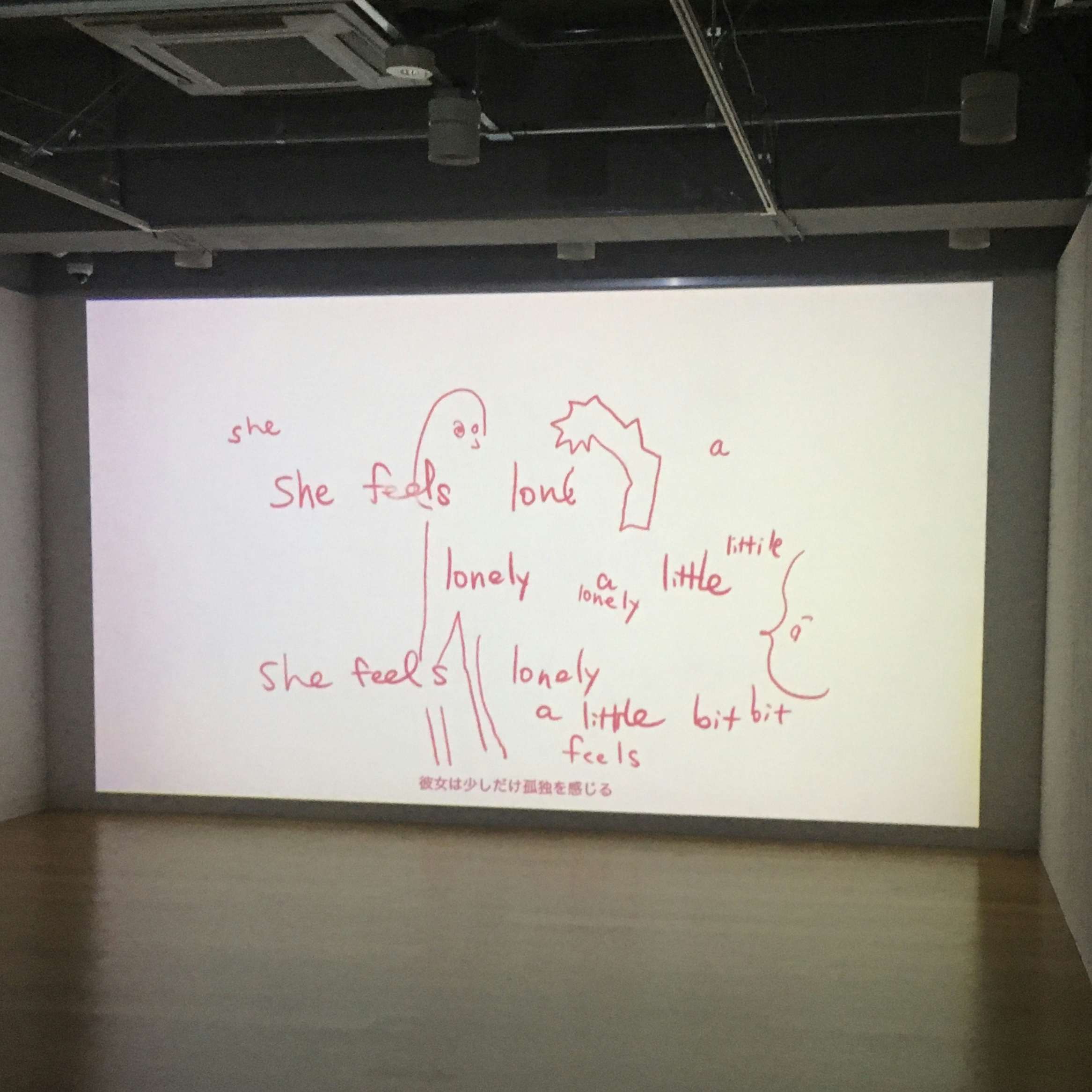

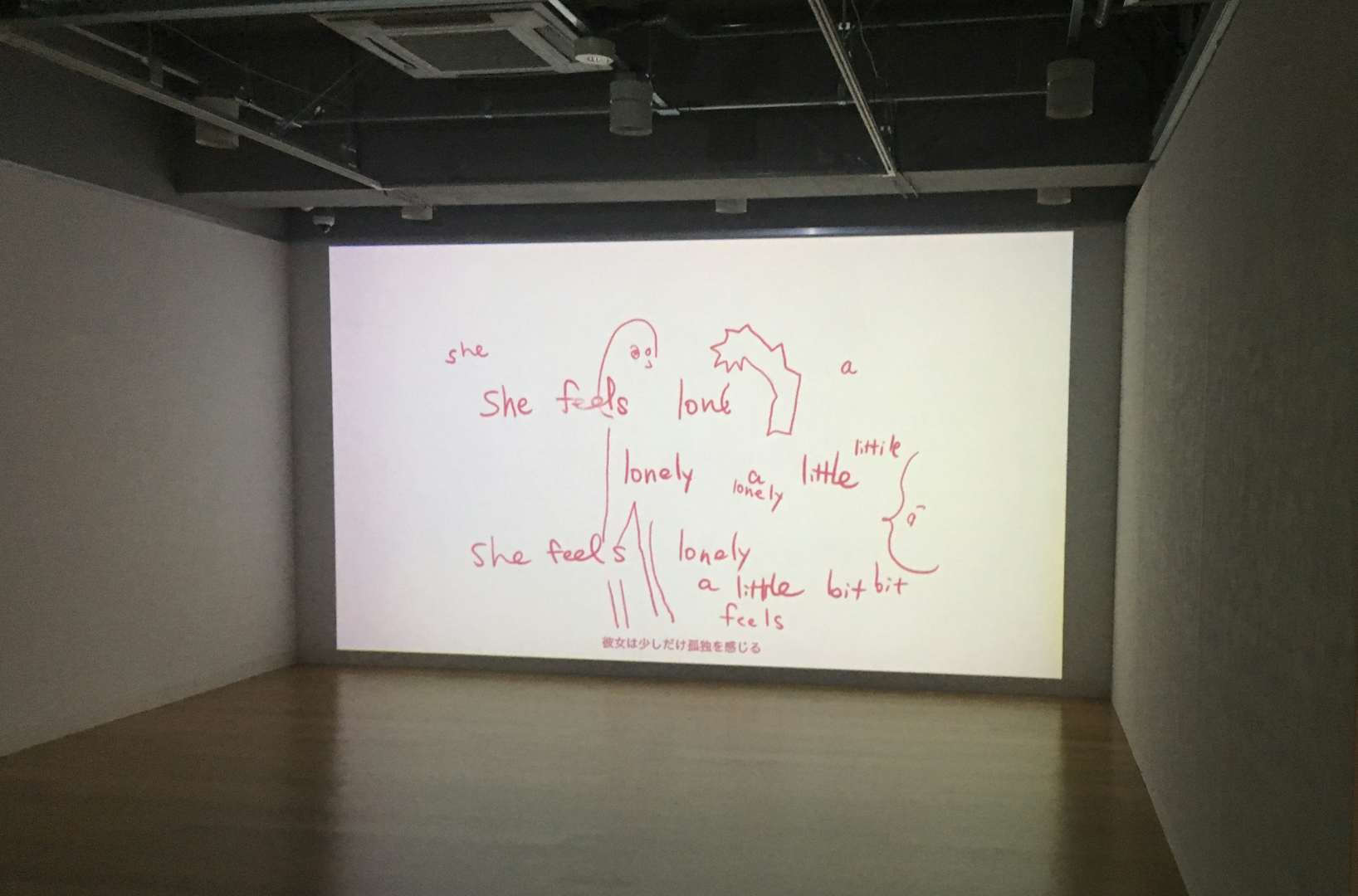

詩の朗読とアニメーションを組み合わせた《Lip Wrap / Air Hug / Energy Exchange》。ポップな色調とフリーハンドの筆致で、キャラクターの前髪がそよぎ、瞬きをするだけの数コマのアニメーションや詩のテキスト、ドローイングが映し出される。音楽ファンが二次創作として歌詞のみを映像化するリリックビデオを思わせる映像は、人との接触を絶たざるをえないなかで、他者との触れあいや、コミュニケーションを求める行き場のない欲望を思い起こす。

"エナジーを交換できる行為はないかな?/セックスに近いけど、そこまで激しくないやつ/もっと清潔で、より安全で、肉体感は低め(中略)キスのためのコンドームはないかな?/感触を弱めて密着感が減らせるような/それはアクセサリーみたいで/彼女をより魅力的にしてくれる/きっとサランラップみたいに透明なんだろう" ──地主麻衣子《Lip Wrap / Air Hug / Energy Exchange》

撮影=加藤健 写真提供=横浜市民ギャラリー

映像作品《メキシコシティの探偵》では、地主が一貫して関心を寄せる、1953年にチリに生まれ、メキシコ、スペインで小説家・詩人として活動したロベルト・ボラーニョが別れた恋人に対して書いた詩「電動まぶたの世代/アイルランド女No.2 サンヒネス星座」が朗読される。地主はメキシコに住むキュレーターの友人に、街で見かけたカップルを撮影するように頼む。数ヶ月後に地主は撮影地をめぐり、その風景を撮影する。そこに恋人たちはいない。制作途中のまま保留されていたという「不在」を感じさせる本作は、遠隔で行われたコラボレーションの成果であり、私たちが置かれた状況と反響する。

スマートフォンのような縦型の画面を使った《ファッションと死》では、黒いスパンコールのチューブトップを着た人物が、鏡を前にジャコモ・レオパルディによる対話篇《Dialogue Between Fashion and Death》(1824)の一部から着想を得て、映像に映っている人物が即興的に一人芝居をしている。ひとりで行われる「ファッション」と「死」のおしゃべりは、映像の前面のチャットを模したインターフェイスに文字として表示されていく。《わたしの友達》はダンスホールで踊る人を撮影したものだが、撮影者も踊っているのかカメラも揺れ、映像を映すモニターもまたモーターによって揺れ動く。

撮影=加藤健 写真提供=横浜市民ギャラリー

地主は2014年《馬が近づいてくる音》、2016年《新しい愛の体験》、2018年《欲望の音》と、公開撮影という方法で制作を行っている。それは地主と対話者が鑑賞者やカメラの前で即興的に「馬の足音」「愛」「欲望」についての問答やドラムの演奏を行うものだ。地主はやりとりのなかで、相手が答えに窮する質問をしたり、相手にもう一度別の答えを求めてみたりする。《新しい愛の体験》では、リボンやタイル、水や花といった素材や別の参加者を介入させる。地主は事前にシナリオを決めるのではなく、対話者に反応した振る舞いや環境、異物といった要素を準備することで、流動的な状況をつくり出す(*3)。そうすることで相手との関係を探りながら、その場で、偶発的なインスピレーションを呼び込もうしているように見える。そこに地主の制作がある。

こうした他者との関係から作品を生みだすという方法は、もうひとりの出展作家である山口啓介の、複数人で反−戦争画を描くという危うい実践とも通じている。ゆえに筆者には、小さな文字で感染報道や社会動向をびっしりと書き記したノートやスケッチ、展示ケースに収められた下書きのパッチワークや協働者の間で交わされた膨大な書簡こそ重要ではないかと感じられた。

撮影=加藤健 写真提供=横浜市民ギャラリー

地主は状況に手を加えながら、奇跡を待ち受ける。自分のまわりに複数の関心や素材を散りばめて、なるに任せて放置することもあれば、突然の出来事や出会いが作品を生むこともある。本展もまた、オランダでのレジデンスを中断して帰国を余儀なくされたなか、自室に篭り、同地で制作途中だったものやしばらく放置していた映像素材、行き場のないアイデアを用いてつくり上げたものだ。そして地主は、中断や隔離といった要素を現在の状況と共鳴させ、鑑賞者に提示してみせる。

地主は本展についてのインタビューで「軽いというかすぐ出来るもの、完成していないもの、どうでもいいもの、英語でいうとトラッシー(trashy)のような、たいしたものではないもの」とキーワードを挙げている(*4)。確かにそこにアマチュア的な手つき、チャットアプリ、装飾、友人、遊び心といった要素を見ることができるだろう。

それらは関係を閉じられておらず、未来の作品へと開かれている。そして、同時にそれが鑑賞者を招き入れ、親しみを与えるものとして機能していることを見過ごしてはならない。そこには鑑賞者や地主自身のインスピレーションを呼び込む余地がある。隔離された自室のなかで構想された展示室は、触発や協働、即興からなる、親密でポジティブな場として用意されていた。

オランダを拠点とする医療人類学者アネモリー・モルによる『ケアのロジック―選択は患者のためになるか』(田口陽子+浜田明範訳、水声社、2020)は10年以上前に書かれたものだが、日本語版への序文や訳者あとがきで言及されるように、コロナ禍によって露わになった社会の綻びを予見するような示唆に満ちている。モルは大学病院における糖尿病外来のフィールドワークを通じて、啓蒙された「市民」が自己責任のもとで判断を下すという社会モデルに疑問を投げかける。そこではフェミニズムを拡張し、健常な人とペイシャント(患者)の区別を取り払うペイシャンティズムという概念が導入される。モルは本書を通して、誰しもが脆弱な身体を持つことに目を向けるよう求める。そして病気と日常生活の交わりにある「スナップショット的な」出来事や会話を取り上げていくことで、事前に判断できる正しさや自己のコントロールの限界を示し、「やがて死滅する身体という粘り気のある現実」に軌道修正しながら向き合う「ケアのロジック」を浮かび上がらせていく。

斎藤と地主は、現在の状況をはっきりと主題にしたり、批評的な手つきで問題提起をしているわけではない。しかしふたりの実践は親密圏を生きる私たちの、傷付き、病みうる側に向けられている。異なる場所に用意された2つの薄暗いフロアは、現在の状況に対する確かな応答としてあるように思われた。

*1──初期において写真のみを素材とするものだったが、本作では数枚の写真以外ほとんど動画から構成されている。

*2──横浜市民ギャラリーあざみ野での展覧会「あざみ野コンテンポラリーvol.6 もう一つの選択 Alternative Choice」での動画インタビュー、2015年:

artazamino.jp/artist/reiji-saito(参照:2020年10月13日)

*3──《新しい愛の体験》については以下のインタビューが詳しい。吉田杏「地主麻衣子『新しい愛の体験』インタビュー」Tokyo Art Beat、2016年:

www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.ja/2016/06/maiko-jinushi-a-new-experience-of-love.html(参照:2020年10月13日)

*4──本展を企画した大塚真弓(横浜市民ギャラリー学芸員)によるインタビュー。また本展に至るまでの経緯は美術批評家・中尾拓哉との対談を参照した。「新・今日の作家展 再生の時間」横浜市民ギャラリーホームページ、2020年:ycag.yafjp.org/our_exhibition/new-artists-today-2020/#event(参照:2020年10月13日)