「皮膚」から浮き上がる命のありよう。北澤ひろみ評「瞬く皮膚、死から発光する生」展

石内都、大塚勉、今道子、髙﨑紗弥香、田附勝、中村綾緒、野口里佳、野村恵子。それぞれの作品世界も、世代も異なる8作家の新旧作品を「皮膚」というキーワードで組み合わせた企画展。厳選された作品群が描き出す“光と闇”、“生と死”の気配は、いま我々に何を想起させるだろうか? これまで写真展も多く手がけてきた、アーツ前橋学芸員の北澤ひろみが批評する。

© Ishiuchi Miyako

「皮膚」あるいは、「皮膚」のような何か

まるで詩の一節のような「瞬く皮膚、死から発光する生」とは、足利市立美術館で開催された写真展のタイトルである。本展の企画者によれば、「皮膚」とは、「生と死を包み込む命そのものの現れ」であり、8人の写真家の写真には、命のあり方についてのそれぞれの眼差しが見られ、写真を通して命を包むものとしての「皮膚」について、思いをめぐらすことになった。

8作家のうち、写真のなかに人の皮膚そのものが直接的に現れているのは、石内都、大塚勉、野村恵子の作品のみである。石内は、自分が美しいと感じ、愛おしいと思うものにのみ、シャッターを向ける。自分と同じ1947年生まれの女性たちを撮った《1・9・4・7》の手や足に深く刻まれた皺や、女性の体の傷を撮ったシリーズ「INOCENCE」の皮膚に残る傷跡は、そのまま、その人の生きてきた痕跡であり、生命のかたちである。その後の、母の遺品を撮った《Mother’s》や、原爆被爆者の遺品を撮った《ひろしま》では、衣服に残された痕跡をたどっている。身にまとっていた人々の身体を包み込むものとして、服もまた、皮膚の延長線上にある命の現れである。

ゼラチン・シルバー・プリント/沼現像 45.7×55.8cm © Otsuka Tsutomu

大塚勉は、現像やプリントの手法をとらえ直し、独自の技法による写真制作を続けてきた。大塚が用いる「沼現像」と呼ばれる現像方法は、印画紙を池や沼に長時間沈めることで、思いがけない変色を生み出している。《Trans-Body》では、身体のパーツを撮影したフィルムを重ね合わせてプリントすることで、実際にはどこにも存在しない肉体が現れる。皮膚の色や質感は変容を遂げ、そこに個人の痕跡をたどることはできず、もはや、皮膚は誰かのものではなく、皮膚そのものとして存在している。

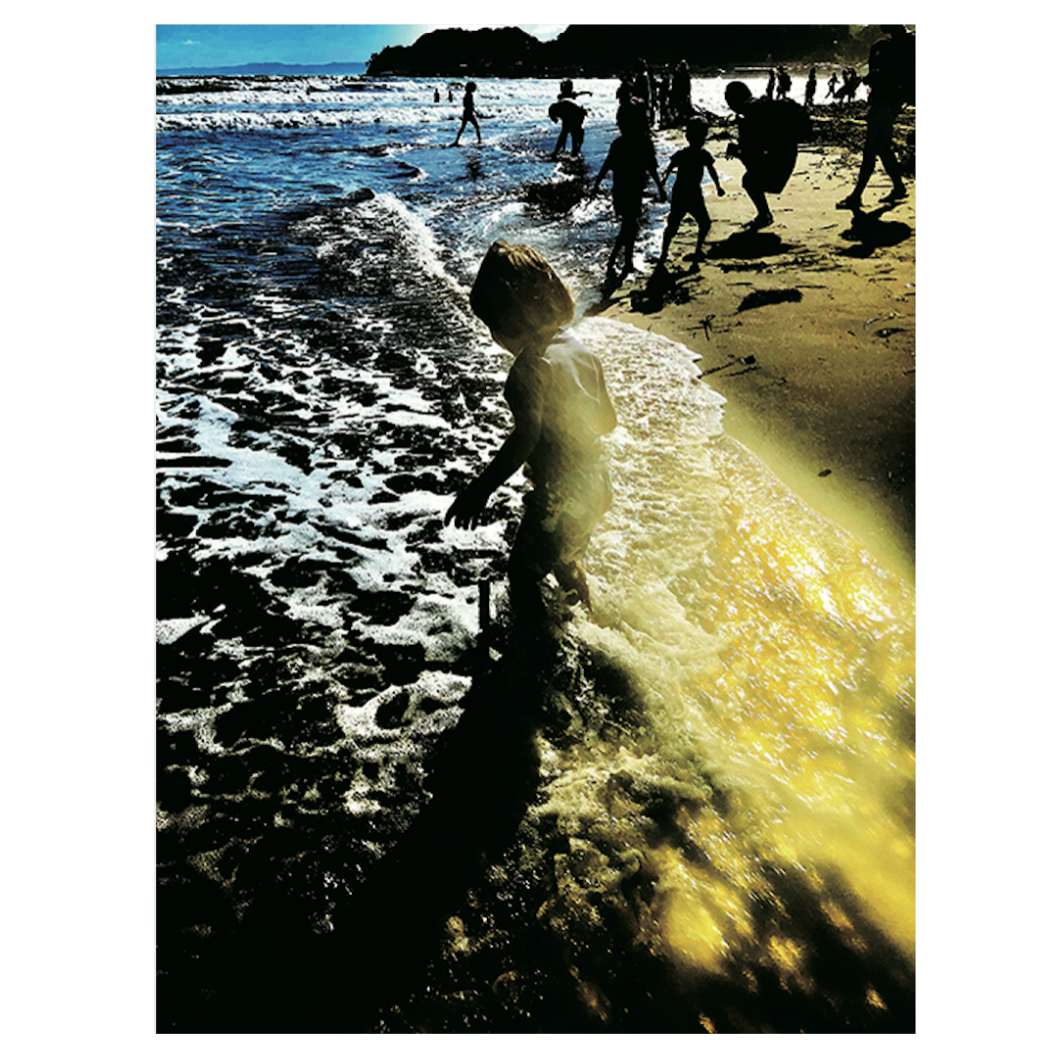

《Skin Dive》や《赤い水》といったタイトルが示すように、野村恵子の写真は、直接あるいは間接的に水との関わりを感じさせる。皮膚が外界、とりわけ水と身体との間にある膜であり、人間の体にある水分をとどめ、命を包み込む膜であることに意識を向けると、《赤い水》とは、まさしく皮膚に包まれ、命をつないでいる「血」にほかならない。

今道子と田附勝の写真は、身体を覆うものとしての皮膚を強く感じさせる。今の作品では、《ワカサギのビスチェ》のように、魚や食物、虫などが、ビスチェや靴、ジャケット、帽子といった人が身つけるものをかたちづくり、生きていたときとは異なる生々しさを放っている。その写真は視覚のみならず、臭覚や触覚さえも刺激し、自分の皮膚と魚皮が一体となるような感覚すら覚える。田附の「東北」には、撮影された土地で永い時間のなかで営まれてきた命の連鎖を見ることができる。《皮を剥がれた熊 岩手県釜石市2008年11月》では、すでに熊としての生を終え、むき出しとなった無防備な皮の内側が、毛に覆われた獣の皮が、身を守るための鎧のような役割を果たし、その存在の証しであったことを示している。

インクジェット・プリント 91×68.3cm © Nakamura Ayao

中村綾緒、野口里佳の写真では、光によって皮膜としての皮膚が浮かび上がる。中村の写真に様々に現れる光は、《光の中を進め 鳥が羽ばたくように 星が瞬くときも#16》のように写されるものを柔らかく包み込み、あるいは《#12》のように逆光でシルエットを浮かび上がらせて、愛するものの存在の重さを感じさせる。光は母の眼差しのように見守り、すべてを覆う膜となっている。皮膚から血管が透けて見えるとき、そこに息づいている生命に気づくことがあるが、野口里佳の《きゅうり》の、前方からの光を透過した葉脈にも、脈々と命が感じられる。2017年8月21日と翌日22日に撮影された2枚の写真からは、1日で急激に成長するきゅうりの様子がとらえられ、ささやかな日常のなかに、生命の力強さを感じた驚きが伝わってくる。中村と野口の作品は穏やかであるが力強さを持ち、見るものの感覚をゆっくりと解放していく。

© Noguchi Rika Courtesy of Taka Ishii Gallery

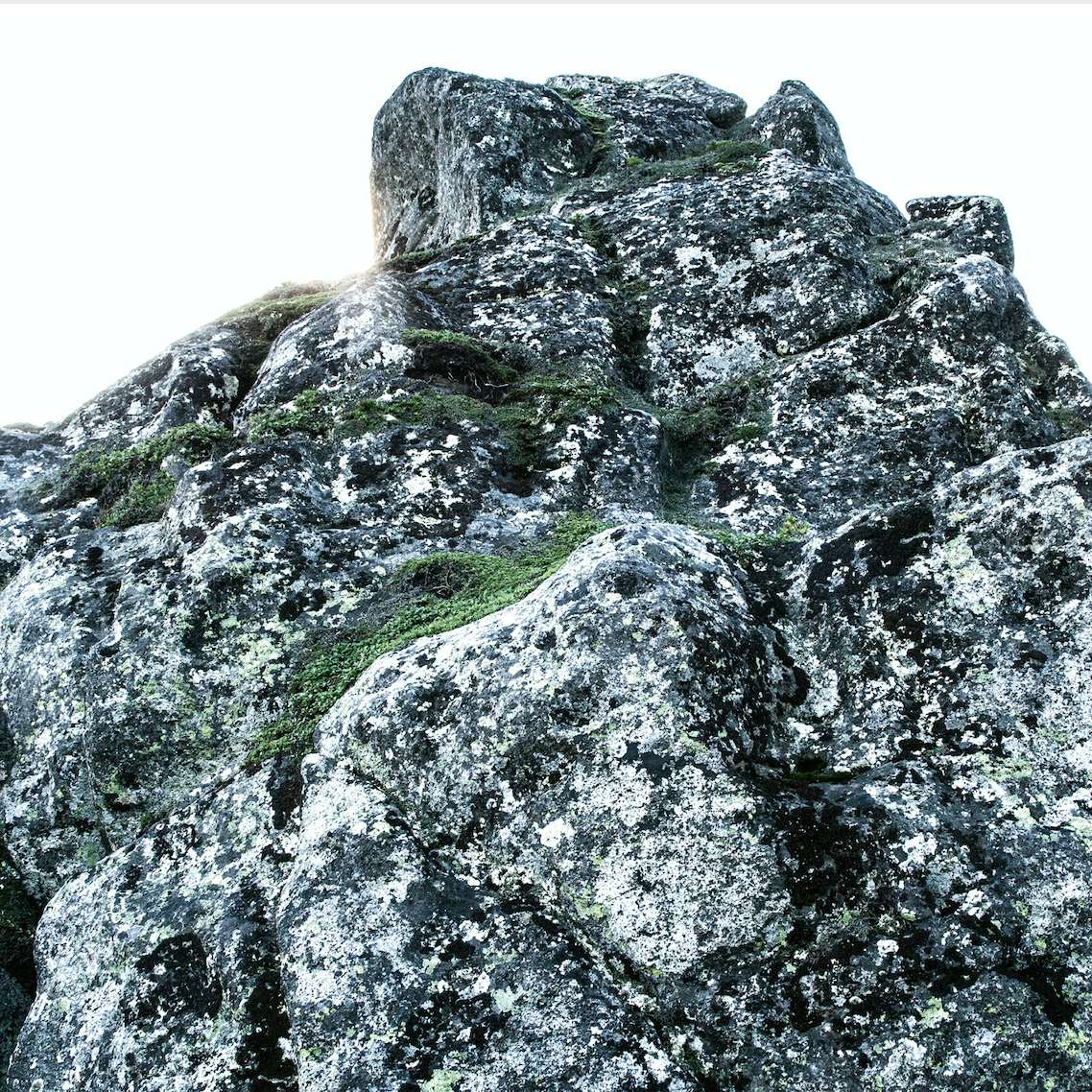

ひたすら山のなかを歩くことから、高崎紗弥香の撮影はスタートする。一歩一歩、自らの足で地球の表面を確かめながら、感覚は研ぎ澄まされ、静寂のなかで、自然や地球、そして世界と対峙していく。高崎が写し撮る山の表面は、地球を覆う皮膚のように、自分と世界とのあいだの境界であり、その接点でもある。《呼応する星 #13》の山肌は静かに呼吸しているようで、《#31》《#32》の茶色に枯れた草は、鬣のようにつややかである。

インクジェット・プリント 100×150cm © Takasaki Sayaka

関連企画のトークにリモート出演した鶴岡真弓のコメントや、鶴岡の展覧会図録の論考「「皮膚」と「装飾」」には、本展への参照点が多く見られた。直接的に出品作品にふれてはいないものの、「魂を包む衣」として崇められ、魚皮を晴れ着にした魚衣は、今の魚に覆われたビスチェを思わせ、また野村の写真にしばしば現れる刺青が、皮膚を装飾することで生と死を呪術的につなげるものとされてきたことも興味深い。

皮膚は、胎内ではじめて細胞からヒトになっていく過程において、まず水との境界となり、そして命のあるかぎり、魂と身体を包み、その痕跡を刻み込みながら、つねに生と死のあいだにあるものである。写真における皮膚とは、膜の意を持つフィルムであり、フィルムが感光することで、光は像として刻み込まれる。

冒頭でふれた詩の一節のような本展のタイトル「瞬く皮膚、死から発光する生」とは、写真のメタファーであり、写真家たちはそれぞれに、命の痕跡を写真に刻み込み、そして写真に現れる生は、死を意識することで、より一層輝きを放つのである。