なぜ、エアロゾルなのか? 蔵屋美香評 大山エンリコイサム「夜光雲」

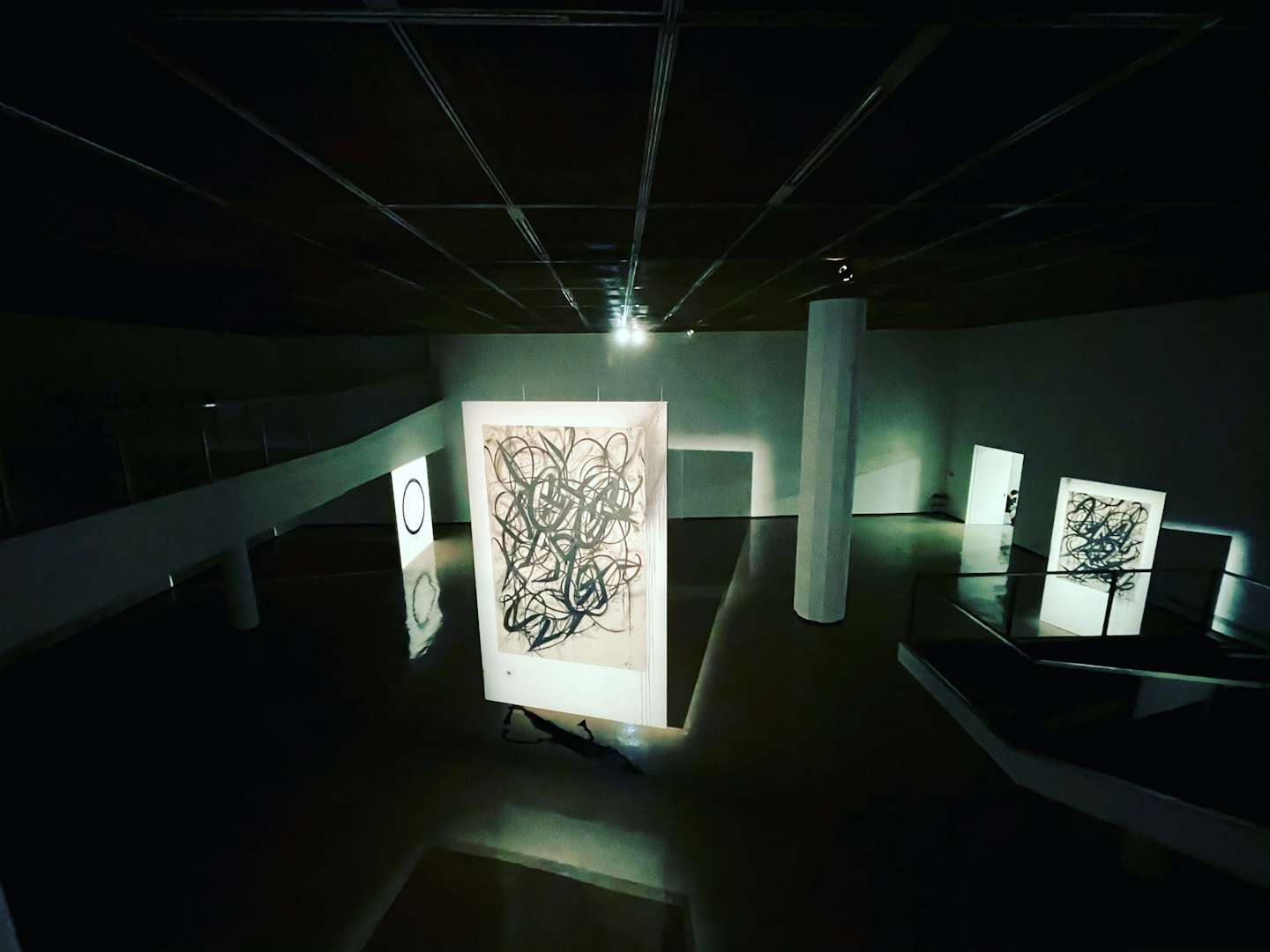

「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」をモチーフとするアーティスト・大山エンリコイサムの個展「夜光雲」。神奈川県民ホールギャラリーでの過去最大級となる大山の個展を、横浜美術館館長の蔵屋美香が作品の持つ構造と身体性から論じる。

話の前提として、大山エンリコイサムの制作活動の概略を共有しよう。

大山は、ティーンエイジャーのころに影響を受けたエアロゾル・ライティング(いわゆるグラフィティのこと。大山はいくつかの理由から「エアロゾル・ライティング」または「ライティング」の語を使用する)を出発点とする。現在はこのライティングを抽象絵画の歴史に関連させ、ドローイング、絵画、壁画などのフォーマットを意図的に用いながら制作を行っている。特徴的な造形要素として「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」がある。これは、ある方向に走っては鋭角で切り返す線形の集合体で、ライティングから文字としての側面を取り除いて抽象化した独自の造形言語である。

ライティング用のエアロゾル・スプレーは、大山にとって重要な画材だ。特に今回の個展では、大山がなぜこの画材を選ぶのか、そしていま、これを使用することの意味は何なのかを考えさせられた。

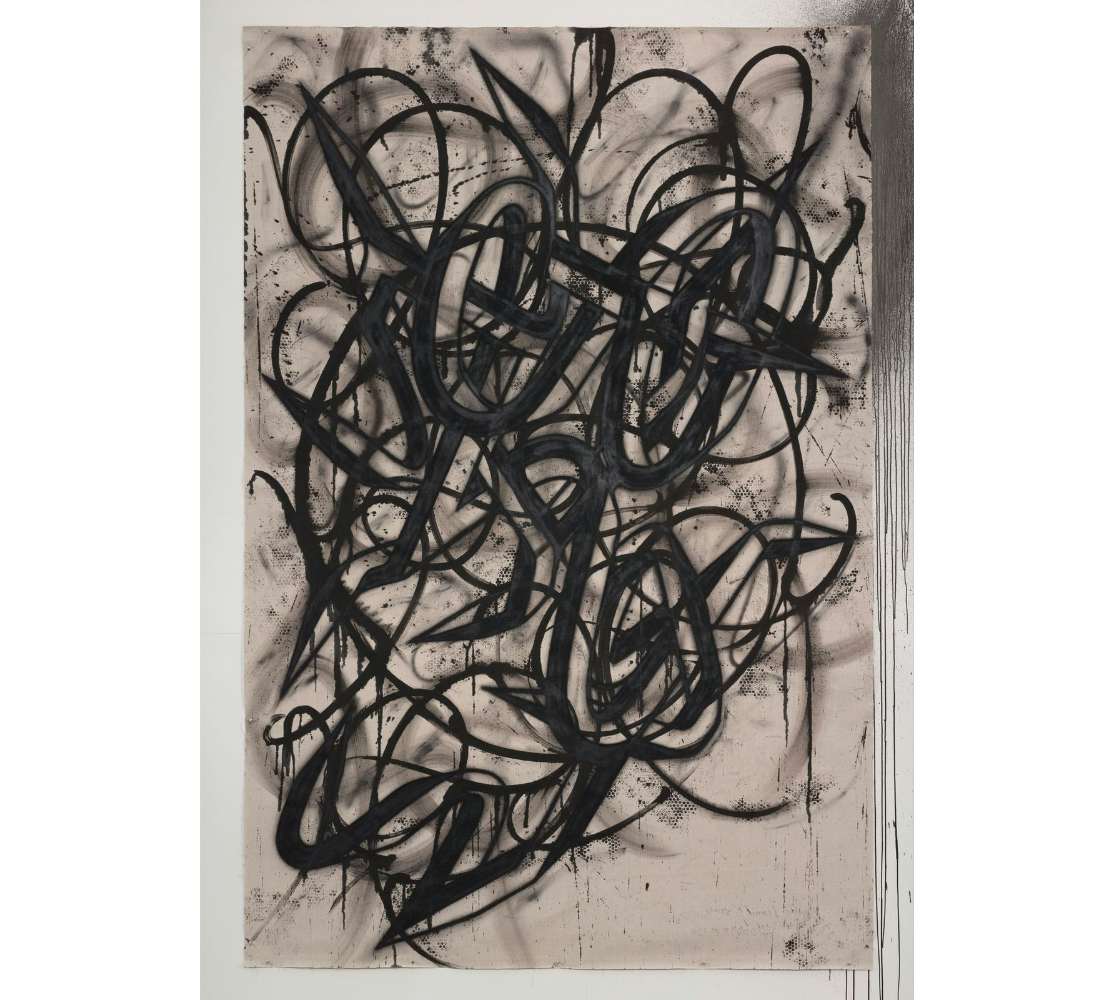

会場である神奈川県民ホールギャラリーのうち、大空間に展示された「FFIGURATI」シリーズを例にとろう。支持体は木枠に貼られていないキャンバス地だ。画面はおおむね3種類の線により構成されているように見える。均一な線で縦横に円や曲線が描かれた層。もやもやとした曲線が描かれた層。そしてハードエッジな輪郭を持つQTSの層である。

さて、わたしたちは日常の暮らしで得た視覚的な経験則にもとづき、ぼんやりしたものがより遠くに、はっきりしたものがより近くにあると何となく判断する。これに従えば上記の3層は、もやもやした層、均一な円や曲線の層、輪郭の際立ったQTSの層の順に、奥から手前に向かって重なり、空間を生み出しているように見える。しかし、しばらくするとこの単純な読み取りに合致しないところが次々と見つかる。どの線が先に描かれ下にあるのか、どの線が後から描かれ上に乗っているのか、描画の順序がわからない箇所がたくさんあるのだ。

先ほど、大山にとってエアロゾル・スプレーは重要な意味を持つ、と書いたが、実際には「FFIGURATI」シリーズは、さまざまな描画材を使ってかなり複雑な手順でつくられている。まずスケッチにもとづきQTSのアウトラインをマーカーで描く。次にQTSのかたちに反応しながら、墨(いわゆる墨汁)を入れた容器の先端に靴磨き用のスポンジをつけた特殊なマーカーや、ナイロンタワシを使って、縦横に走るはっきりとした曲線を描く。そこにスポンジ、エアパッキングなどを使って濃く、または薄く墨を加えたり、布を使って黒鉛をなすりつけたりする。あるいはスプレーでエアロゾル塗料を薄く吹きかけ、もやもやとした線を足す。これらの手順は全体の調子を見ながら何度もくり返される。ここまでを下層とし、最後にエアロゾル塗料を使ってQTSのアウトラインに肉づけをする。ライティングに出自を持つQTSは、明るい面を表す白色と影になる面を表す黒色の2色に塗り分けられ、線形がだまし絵的に立体化して見えるという特徴を持つ。しかし一部の「FFIGURATI」シリーズでは、明るい面に白いエアロゾル塗料が塗られないため、この部分の下にあるエアロゾル塗料や墨や黒鉛の層が透けて見え、さらに線の重なりの読み取りをむずかしくする。

ところで、「FFIGURATI」シリーズには、前述の靴磨きマーカーで描かれた半径70〜80センチメートルほどの円がよく登場する。これは、大山が腕をいっぱいに回して線を引いた軌跡を示すものだ。この円に典型的に見られるように、大山の画面に現れる線は、基本的に大きく腕を振ったり、上下左右に身体を動かしたりといった大山の身体の運動をダイレクトに反映している。そのため同じような構造の身体を持つ私たちは、その運動を容易にトレースし、自身の身体感覚に落とし込んで描画の過程を追体験することができる。

ところが、こうして直接的に身体で感じ取られた感覚は、これまで述べてきたように、詳しく画面を見るうちどんどん裏切られる。初見で運動を認識し、それをなぞりながらたやすく画面に入り込んだわたしたちは、やがてその運動を分断され、順序をかき乱される。この入口の容易さと、誤読により生じた混乱とのあいだのギャップの大きさに、大山の作品を見る経験の核がある。先ほど述べたように、わたしたちの目は画面を見、つい習慣として奥から手前へと重なる層状の空間を読み取るが、それが覆されたときの驚きは大きい。あるいは、稲妻のようにジグザグに走るQTSのかたちに、わたしたちは速度の印象を受け取る。しかし完璧に処理されたそのエッジを見れば、QTSが実際には手とスプレーを慎重にコントロールしつつゆっくりと描かれたものであることは明らかだ。制作の順序やスピードの読み取りを混乱させるとは、つまりは時間を混乱させることに他ならない。「FFIGUATI」シリーズはいわば、時間の混乱によって視覚と身体に新しい衝撃を与える触媒なのだ。

こうした鑑賞経験をジャクソン・ポロックの作品についてもすることがある。ドリッピングの線は端的にポロックの身体の運動の軌跡を示している。しかし、たとえばシルバーの線の下に走る黄色の線を目で追っていると、それがいつの間にかシルバーの上にきていたりする。実際にはポロックもひとつの色の塗料をさまざまなタイミングで滴らせているだろうから、そもそもシルバーが先で黄色が後という単純な前後関係であるはずはない。しかし運動のトレースの容易さが、この読み取りを誘い出す。また、通常油絵具を塗り重ねると、下の絵具の上に絵具の厚みが足され、描画の前後関係を比較的はっきりと見て取ることができる。しかし、ポロックが用いた家庭用のエナメル塗料は、先に塗った部分が乾かないうちに後の部分を乗せると、しばしば重なりの部分が溶け合って同一の平面をつくるから、油絵具のように重なり具合によって描画順序を読み取ることがむずかしい。

だが、大山とポロックの作品には大きな違いもある。ポロックの場合、先に塗った塗料とあとから塗られた塗料が一体化するというエナメル塗料の性質が、誤読の誘発に大きな役割を果たしていた。対して大山の画面では、エアロゾルの性質がこうしたミスリードを引き起こすおもな原因となっている。

そもそもエアロゾルとは何だろうか。「気体中に浮遊する微小な液体または固体の粒子と周囲の気体の混合物」のことで、粉塵から霧のような自然現象までを広く含む概念である(*1)。粒子の組成やサイズはさまざまでも、すべて「粒(つぶ)」をベースとし、気体と混合して拡散するという点で共通する。大山の画面は、エアロゾル塗料や黒鉛の細かな粒子が画面に定着することによりつくられる。粒子は、ときに粗く飛び散ってグラデーションをつくり、空間のでっぱりや奥行きの感覚を生み、ときに密に集まって色面を構成して、QTSのようなはっきりとしたかたちをつくる。この粒子による粗密の形成ゆえに、先ほどから述べる、ぼんやりした下層とはっきりした上層という空間の前後関係の誤読も可能となる。粒子によるイメージは、油絵具のような粘性の物質を「塗って」面をつくる、という絵画とは異なる構成原理を持っていて、これが大山の作品を根本的に支えている。

こうして大山が粒子を制作の原理に据えるのは、それがライティングの本質を成す要素だからだろう。大山によれば、1970年代、ライティングは、素早く大きな面を均一に埋められることからエアロゾル・スプレーという画材を選び、細かい粒子が生むグラデーションを十全に生かした表現を発展させてきたという(*2)。この意味で大山は、絵画の概念を拡張するためライティングというストリート・カルチャーを用いているのではなく、逆に、粒子によるイメージづくりを本質とするライティングを、絵画の領域内へと粒子のように侵入させ、撒き散らし、その生命力を強化しようとしているのだと言うことができる。

加えて、コロナウイルスが蔓延し、人々が目に見えない小さな粒子にかつてないほど注意を向けるようになったいま、エアロゾルという言葉は社会的、文化的な意味を否応なく担うことになった(*3)。そもそもライティングは越境を特徴とする表現だ。70年代のニューヨークにおいて、人種や階級ごとに分断されたいち地域内に止まる署名行為だったライティングは、地下鉄の車体を支持体として発見することで、都市を横断して拡散する性質を得たという(それゆえ、樹液から食物、流通から地下水道に至るまで「循環」という現象に興味を抱いていたゴードン・マッタ=クラークは、地下鉄の車体に描かれたライティングにもっとも早く注目したひとりとなった)。今日、ライティングは、粒子がどんな小さな隙間にも入り込んでいくように、美術やファッション産業などのうちに浸透している。

大山もまた、異なるプラットフォームの間を横断して拡散するライティングの性質を方法論として自覚的に用いている。今回の個展で大山は、「FFIGURATI」シリーズのように絵画の形状を持つ作品と併せ、スタイロフォームを切断した立体《Cross Section/ Noctilucent Cloud》(2020)や、古い手紙にQTSをコラージュした《レタースケープ》(2014)、粒子が振動する映像作品《スノーノイズ》(2014/2020)や、スプレーの噴射音による音のインスタレーション《エアロミュラル》(2013)など、意図的に多くの形式の作品を並置した。

《エアロミュラル》の噴射音の長さは、たとえば「FFIGURATI」シリーズの画面に引かれた線の長さを聴覚によってわたしたちに「見せる」。振動する粒子の中から有意なパターンが現れそうになっては消える《スノーノイズ》は、粒子の粗密が制作の根底にある大山のいくつもの作品を読み解く鍵を与える。これらの作品はメディウムの差を超えて互いに参照し合い、浸透し合ってひとつの構造体をかたちづくっている。

こうした会場の構造は、拡散し、侵透し、定着するエアロゾルの、ライティングの、またウイルスのメタファーとして、それぞれ異なるレベルで私たちの思考を刺激する。たとえばアートは、いち早くコロナウイルスを主題に据えて社会に明快なメッセージを送ることもできるだろう。しかし、もともとストリートで、つまり社会のただなかで生まれたライティングは、一歩下がって社会の構造を抽出し、遠まわしに示すことで、かえって鋭い批評性を得ることも可能なのだ。

*1──「エアロゾルとは」(日本エアロゾル学会ウェブサイト、https://www.jaast.jp/new/about aerosol.html、2021年1月16日閲覧)

*2──ライティングの歴史や理念については、大山エンリコイサム『アゲインスト・リテラシー グラフィティ文化論』(LXIL出版、2015)および『ストリートの美術 トゥオンブリからバンクシーまで』(講談社選書メチエ、2020)を参照のこと。

*3──エアロゾルについては大山『エアロゾルの意味論:ポストパンデミックの思想と芸術 粉川哲夫との対話』(青土社、2020)を参照のこと。