芸術家たちはなぜ「光」を描き続けてきたのか? 「テート美術館展」の担当キュレーター、マシュー・ワッツが語る

美術館の学芸員(キュレーター)が、自身の手がけた展覧会について語る「Curator's Voice」。第16回は、テートのコレクションから「光」をテーマに厳選された約120点の作品を紹介する展覧会「テート美術館展 光 — ターナー、印象派から現代へ」(国立新美術館)の担当キュレーター、マシュー・ワッツ(テート美術館アシスタント・キュレーター)が、何世紀にもわたって芸術家たちを魅了してきたテーマ「光」と、テートのコレクションを日本で紹介する意義について語る。

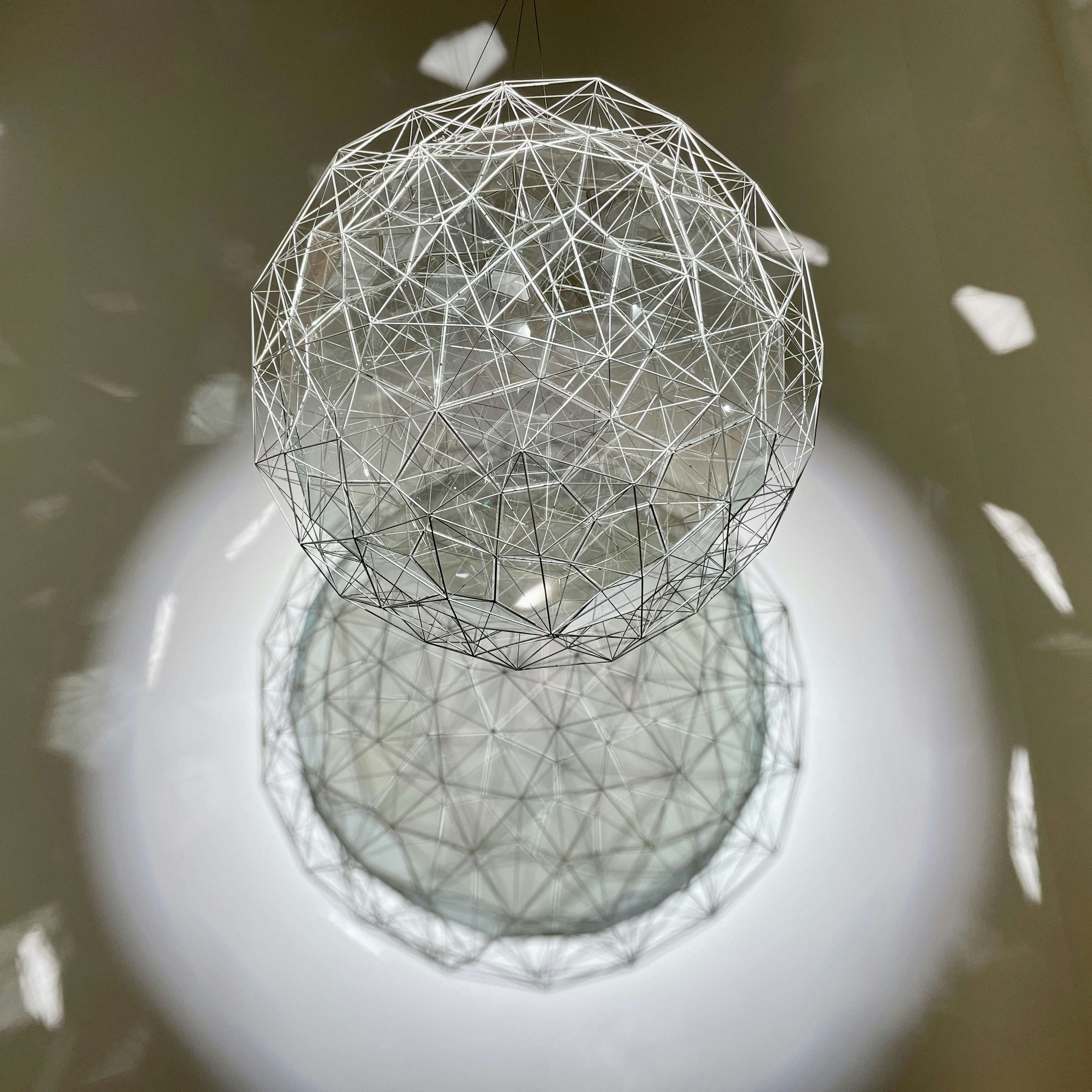

© 2014 Olafur Eliasson

人間の経験を結ぶ究極の媒体である光

光。それは人間の目に見えるごく一部の電磁放射線で、燃える恒星から暗い宇宙の虚空を1億5100万キロメートルも飛び越え、私たちの小さなオアシス・地球を照らしている。光が真空の中を進む時間は、この宇宙における数少ない不変のものであり、太陽の核融合反応の温かい輝きを浴びながら、生命そのものがそのエネルギーの波長によって育まれているといえるだろう。また『古事記』(712年頃)や『日本書紀』(720年頃)においてこの天体は当然、創造の神であるイザナギが「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」で禊ぎをした際に生まれた、太陽の女神アマテラスの力と結びつけられる。したがって光は、たんなる化学的現象ではなく、文化的な現象でもあるのだ。

新石器時代の人類は、熱とエネルギーの供給源として火を使いこなしており、栄養価の高いものを焼くための焚き火の明かりなくしては、作物栽培の多くが不可能だっただろう。古代ギリシャ人は、プロメテウスがオリンポスのほかの神々に逆らって人類に火をもたらしたと信じており、それは夜の闇の中での暖かさや安心だけでなく、知識や技術、ひいては文明そのものをも意味した。しかし火は同時に、危険と破壊をもたらし、人類はその手なづけ方を学ぶことを余儀なくされる。先住民の人々の多くは、種を蒔き土地を耕すために火を使っており、戦略的な野焼きを行うことで壊滅的な山火事を防いできた。また西洋においては、蒸気機関や産業革命のその他の機械が、太陽の温もりの代わりに電気照明の喧騒を浴びる、都市の新時代を告げた。光にまつわる物語は、人類の物語そのものであると言えるだろう。人間の経験を結ぶ究極の媒体である光は、私たちの誰もが毎日体験し、しばしば当たり前に享受しているものだ。