中尾拓哉 新人月評第11回

遊歩に惑うのではなく

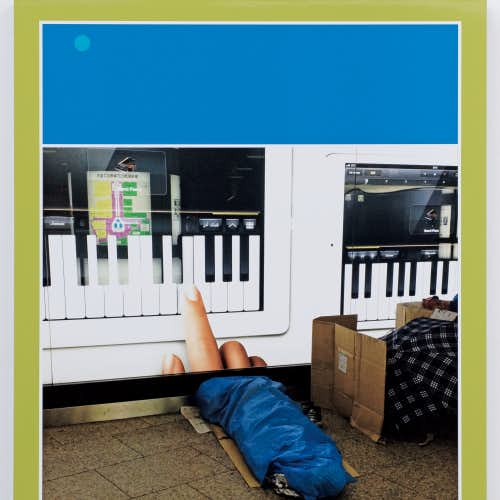

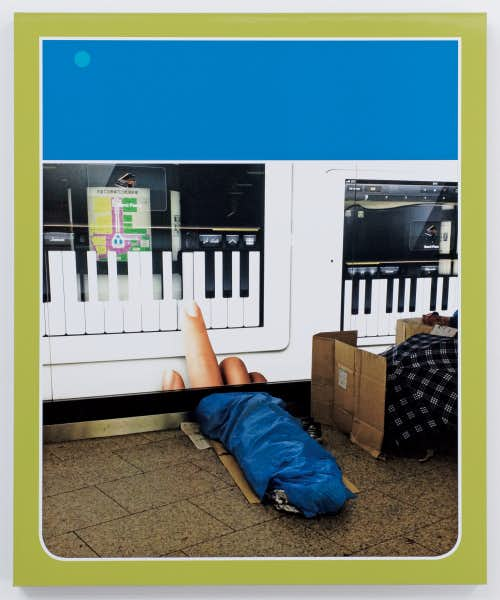

森千裕「テニス肘」展

ドローイング、写真、立体などさまざまなメディアを使い、日常とその延長線上にある現代社会を鋭いながらユーモアを備えた視線で切り取る森千裕。この冬、Satoko Oe Contemporary(東京・清澄白河)で開催された個展「テニス肘」を、中尾拓哉がレビューする。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

アスファルトに捨てられ、ぶよぶよにふやけた『週刊少年ジャンプ』の写真に既視感を覚える。そのインクの消えたページの上には「雨で濡れたアスファルトは/犬のニオイがした。」「黒色1BOXと/ビッグス●●ターの/接触事故」「カクテル・パーティー機能の未熟」など、都市を遊歩するような言葉が投影され、ゆっくりと浮かび上がりループしている。それらはタイピングされた、あるいはいくつかの筆跡で、あくまでもニュアンスをたどるために、そのつど取られたメモであり、起きた出来事のほんのわずかな部分しか書き留められてはいない。

ある言葉は別の意味と唐突に結びつくことがある。例えば「テニス肘」。テニス愛好者が繰り返しラケットを振る。ボールを正確にとらえようとする手首の負荷は腕を通り抜け、上腕骨の外側上顆に付着している筋肉群へと集中する。すると、安静時には何も起こらなくとも、雑巾をしぼると突然肘に痛みが出る。テニスは、言葉の上で肘と直結されながら、肘を介して雑巾しぼりと奇妙な出会いを果たす。あることに気を取られているあいだにも、絶えず別のことが進行している。森千裕の作品を見ていると、そう思えてくる。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

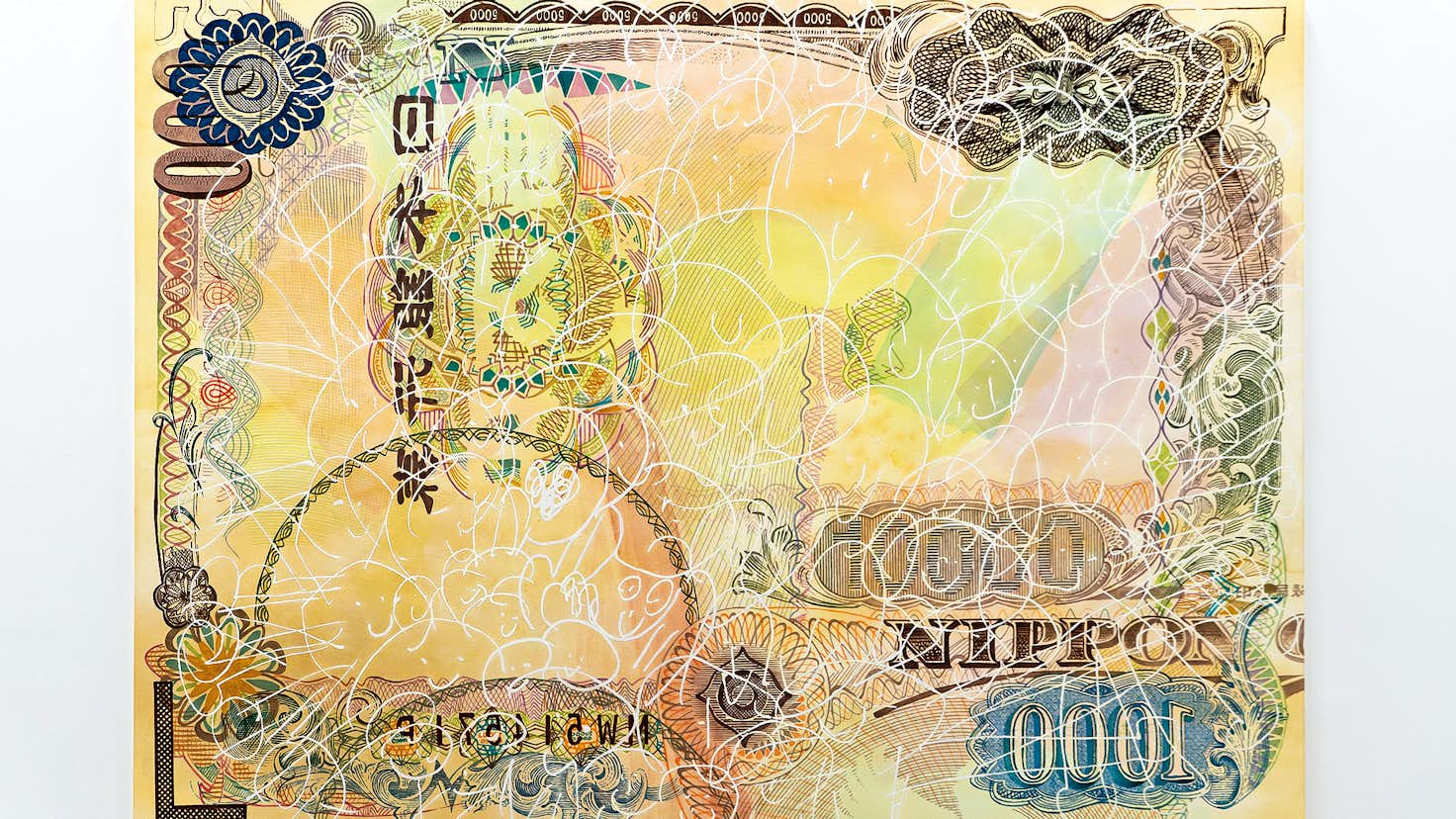

作品のタイトルには、二つの要素の接続が示されている。そこでは「しかしここから綺麗に柑橘感がひろがり、グレープフルーツ、レモンなど爽やかから/徐々に甘くなり、バナナ、パイナップルや洋ナシ系のフルーツ感へ。」というメモのように、香り立つ「ニオイ」と行き先をたどる「地図」が、「兄弟団/頭の鈍重感/泡の絵」というメモのように、「三十三間堂」のたくさんの仏像の頭部と泡のごとく消える「お金」が、言葉の上で直結し、絵画の上で出会うようである。だからこそ、一時代前のアメリカンフットボールの「ヘルメット」と分厚い霜のついた「フリーザー」は、そのスポーツのコートの色およびボールの形と、凍っているライムによって接続されている、というよりも「彼らの肌は家電のように白いね。」と書き留められたメモのあり方にいっそう近いのだ。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

ここでのメモは「テニス」と「肘」を直結させ、さらに「テニス」と「肘」が「雑巾しぼり」と出会うような、半−関係的な表現を生む、あまりに実際的な要因なのである。言葉とものを記号として引用し接続するのではなく、書き留められた無数の記憶に対しかかっている負荷のシステムによってこそ、対象同士の折衷に成功する。その微弱なシグナルは、正確にとらえようとする感覚を通り抜け、情報のネットワークのスピードの中で消失したとしても、すでにかかっていた負荷に任せて、安静時に突然現れる。作品は時間的であるより偶然的に、そして空間的であるより無意識的に現実との結び目をつくり、惑うことのない標として未来へと送られるのである。

© the artist Courtesy of Satoko Oe Contemporary

メモはドローイングとも、スナップショットともなりうる。現代社会における遊歩者の視線としての写真は、どこか懐かしい児童図鑑『科学のアルバム』の表紙に合わせた「都会のアルバム」に収められている。こうして、森の遊歩は絵画、立体、写真、映像へと広がりながら、鑑賞者をも遊歩させ、いつの間にか、知らず識らずのうちに、その記憶と記憶をふと出会わせているのである。

(『美術手帖』2017年2月号「REVIEWS 10」より)

PROFILE

なかお・たくや 美術評論家。1981年生まれ。最近の寄稿にガブリエル・オロスコ論「Reflections on the Go Board」(『Visible Labor』所収、ラットホール・ギャラリー、2016年)など。