EXHIBITIONS

大木裕之「アブストラクト権化」

ANOMALYで、大木裕之による個展「アブストラクト権化」が開催されている。

大木は1964年東京都生まれ。東京大学工学部建築学科在学中の80年代前半より映画制作を開始し、学部在学時に発表した処女作『正しい欲望』で監督デビューを果たす。89年に3時間におよぶ大作『松前君の映画』が話題となり、90年には『遊泳禁止』がイメージフォーラム·フェスティバルで審査員特別賞を受賞。フランスの著名な文学者で映画研究家のドミニク·ノゲーズから「ランボーの末裔」と絶賛された。96年には、高知県立美術館製作による映画『HEAVEN-6-BOX』が第46回ベルリン国際映画祭でNETPAC賞を受賞し、世界に知られることになった。大木の活動は映画·映像制作のみに留まらず、ライブ上映、インスタレーション、身体パフォーマンス、ドローイングやペインティングなど、その表現手法は多岐にわたる。

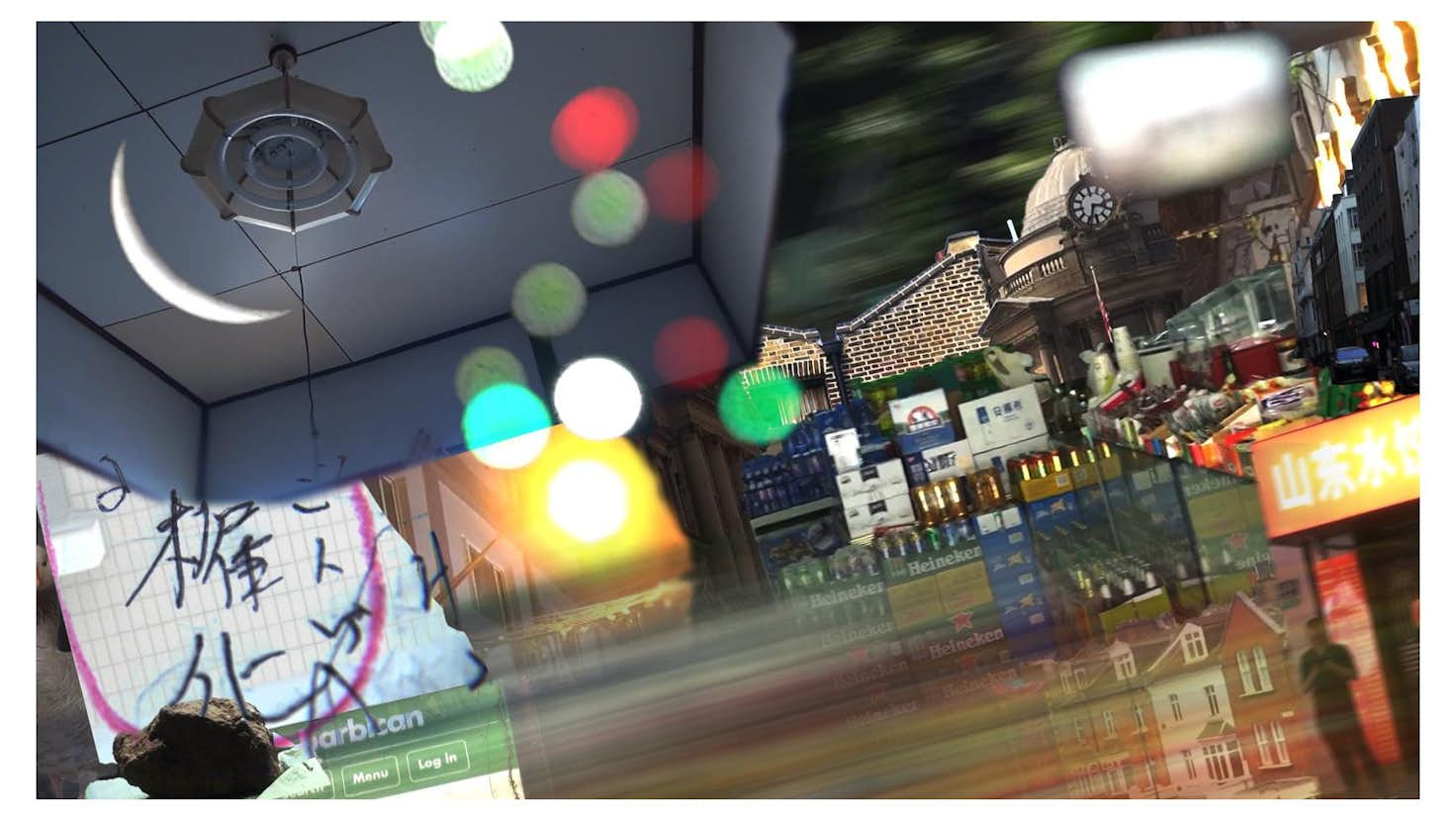

本展では、最新作および『色目』など90年代の初期フィルム作品を含む全10点の映像作品、建築物としての立体作品《黒庵》、その他ドローイングなどを展示。最新作『アブストラクト権化』(2023〜2024)は、3つの映像が建築的に配され、ロンドン、上海、東京の三巨大都市の映像によって成る作品となっている。そのほかにも、98年から始まったデジシリーズの最新作『木三(ムミ)』(2023〜2024) も発表。

さらには、イスラエル、エチオピア、山形、などで撮影した映像により、人間の長い歴史/現在を紡ぎ出し、光(「オー」はヘブライ語で「光」という意味)を魅せる『オーマイゴッド!』(2019〜2024)、89年より北海道松前町にてライフワーク的に撮影/制作を続ける『松前君』シリーズの最新作『松前君の映画2024』(2024)、昨年の恵比寿映像祭でのコミッション·プロジェクトで制作・公開し、東出昌大の主演起用でも大きな話題を呼んだ『meta dramatic』(2023〜2024)の最新バージョンなど、多数の新作、シリーズ最新作を一堂に展覧。

社会/世界/地球へ何をもたらすことが可能かを考え、極のあいだを揺れ動くことで、この世の歪んだ調べを整えたいと願う大木。鑑賞者は、現在の固定化された認識が揺さぶられ、それにより社会への問いが生じ、思考し、祈り、ことばを「権化」させていく。現代社会が機能不全と認識障害に陥っていると度々口にする大木の作品は、そういった社会で生きる人々の凝り固まった概念、緊張した筋肉をほぐし、その時、気がつきもし得なかった認識を提示する。

本展を構築するにあたり、大木は「建築的につくっていく」と宣言。建築学科出身の大木は、いまでも自身の映像作品と建築の密接な関係性を意識している。大木の考える建築には、いわゆる「建物」としての建築物だけでなく、人や物、時間やプロセスなど、実体のあるものから概念的なものまで含まれており、大木は自身のことを「建築家」とも呼んでいる。大木にとって本展は、ひとつの建築物にほかならず、作品はもちろん、会場のインスタレーション、パフォーマンス、作品同士の関係性、鑑賞者との関係性、時間との関係性などが建築的に思考されていると言える。

大木は1964年東京都生まれ。東京大学工学部建築学科在学中の80年代前半より映画制作を開始し、学部在学時に発表した処女作『正しい欲望』で監督デビューを果たす。89年に3時間におよぶ大作『松前君の映画』が話題となり、90年には『遊泳禁止』がイメージフォーラム·フェスティバルで審査員特別賞を受賞。フランスの著名な文学者で映画研究家のドミニク·ノゲーズから「ランボーの末裔」と絶賛された。96年には、高知県立美術館製作による映画『HEAVEN-6-BOX』が第46回ベルリン国際映画祭でNETPAC賞を受賞し、世界に知られることになった。大木の活動は映画·映像制作のみに留まらず、ライブ上映、インスタレーション、身体パフォーマンス、ドローイングやペインティングなど、その表現手法は多岐にわたる。

本展では、最新作および『色目』など90年代の初期フィルム作品を含む全10点の映像作品、建築物としての立体作品《黒庵》、その他ドローイングなどを展示。最新作『アブストラクト権化』(2023〜2024)は、3つの映像が建築的に配され、ロンドン、上海、東京の三巨大都市の映像によって成る作品となっている。そのほかにも、98年から始まったデジシリーズの最新作『木三(ムミ)』(2023〜2024) も発表。

さらには、イスラエル、エチオピア、山形、などで撮影した映像により、人間の長い歴史/現在を紡ぎ出し、光(「オー」はヘブライ語で「光」という意味)を魅せる『オーマイゴッド!』(2019〜2024)、89年より北海道松前町にてライフワーク的に撮影/制作を続ける『松前君』シリーズの最新作『松前君の映画2024』(2024)、昨年の恵比寿映像祭でのコミッション·プロジェクトで制作・公開し、東出昌大の主演起用でも大きな話題を呼んだ『meta dramatic』(2023〜2024)の最新バージョンなど、多数の新作、シリーズ最新作を一堂に展覧。

社会/世界/地球へ何をもたらすことが可能かを考え、極のあいだを揺れ動くことで、この世の歪んだ調べを整えたいと願う大木。鑑賞者は、現在の固定化された認識が揺さぶられ、それにより社会への問いが生じ、思考し、祈り、ことばを「権化」させていく。現代社会が機能不全と認識障害に陥っていると度々口にする大木の作品は、そういった社会で生きる人々の凝り固まった概念、緊張した筋肉をほぐし、その時、気がつきもし得なかった認識を提示する。

本展を構築するにあたり、大木は「建築的につくっていく」と宣言。建築学科出身の大木は、いまでも自身の映像作品と建築の密接な関係性を意識している。大木の考える建築には、いわゆる「建物」としての建築物だけでなく、人や物、時間やプロセスなど、実体のあるものから概念的なものまで含まれており、大木は自身のことを「建築家」とも呼んでいる。大木にとって本展は、ひとつの建築物にほかならず、作品はもちろん、会場のインスタレーション、パフォーマンス、作品同士の関係性、鑑賞者との関係性、時間との関係性などが建築的に思考されていると言える。