熱海に集った若手作家たちが残した“熱”。「Standing Ovation | 四肢の向かう先」展を振り返る

熱海の地で1973年に赤尾蔵之助が開業したホテルニューアカオ(「ACAO SPA & RESORT」)。ここで昨年開催され、大きな話題を集めたキュレーター・髙木遊による企画展「Standing Ovation | 四肢の向かう先」を、髙木と参加作家たちが振り返る。

「予想を遥かに超えた展覧会」(髙木遊)

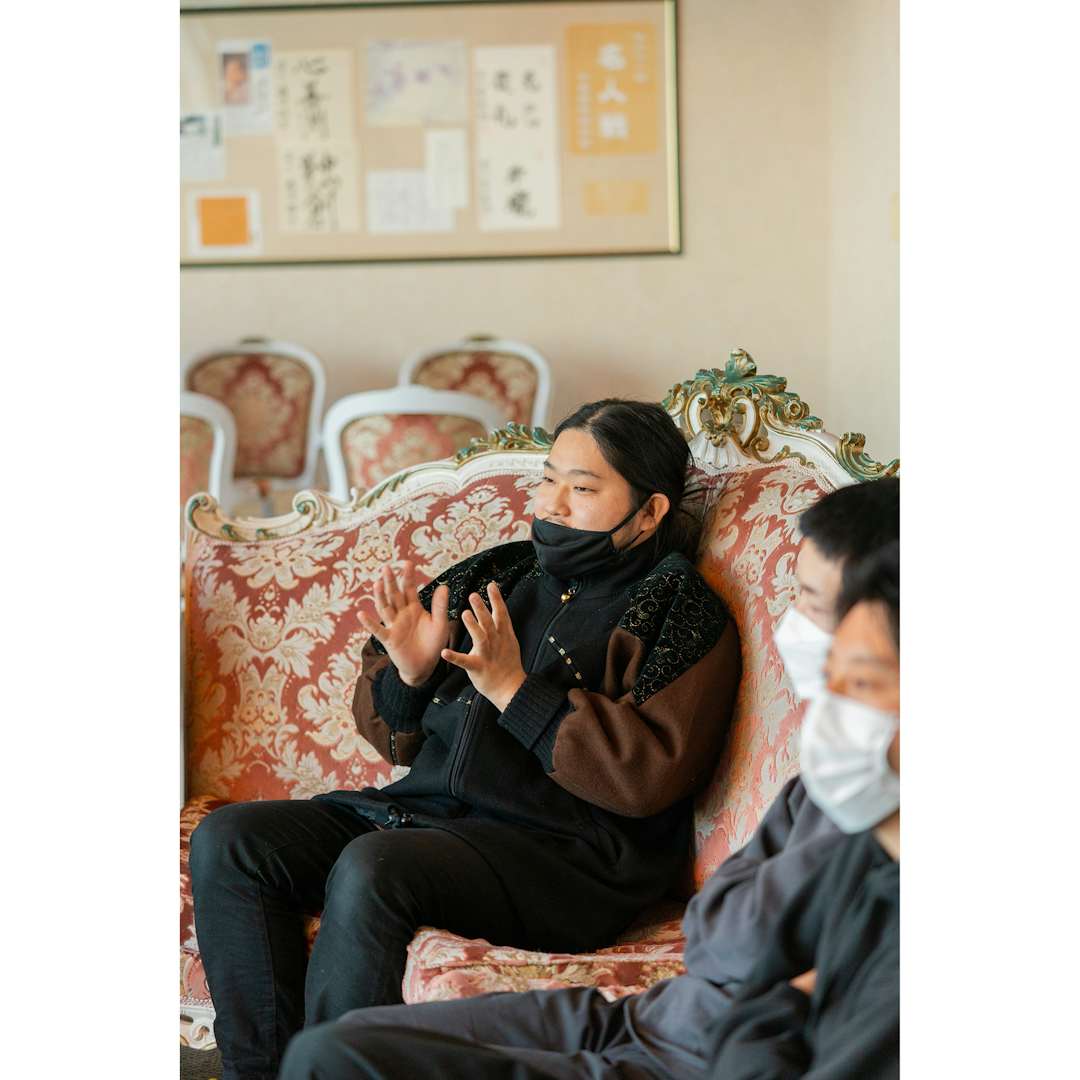

──今日は静岡県熱海市にあるACAO SPA & RESORTとその周辺エリアを舞台に、2020年の11月から12月にかけて開催された展覧会「ATAMI ART GRANT」における展示内展示「四肢の向かう先 | Standing Ovation」を振り返るべく、同展覧会のキュレーターである髙木遊さんと出展作家の皆さんにお集まりいただきました。

今回、「ATAMI ART GRANT」並びに「四肢の向かう先 | Standing Ovation」には当初の想定を超える形で多くの来場者が集まり、ホテル前には連日、入場待ちの長蛇の列ができる大盛況となりました。SNSなどでも大きく話題となり、ありていに言えば完全にバズっていた。なんでも総来場者数はACAO SPA & RESORT内の展示を見に来た人だけでも優に10000人を超えていたそうで、一つの展覧会として少なくとも数字的には大成功だったと言えるんじゃないかと思います。

いっぽうでつくり手である皆さんにとっては、開催場所や開催背景、制作プロセス、あるいは展覧会開始後の加速度的な動員数の増加など、様々な点において、やや変則性の高い展示だったとも言えるんじゃないかと思います。あるいは、そのプロセスにおいて戸惑いや違和感を感じていた人もいるかもしれません。そこでここでは、出展作家の皆さんにあらためて今回の一連の展示プロセス全体についての感想や意見をキュレーターである髙木さんに対してぶつけていただき、そこに髙木さんが応答していくような形で、「四肢の向かう先 | Standing Ovation」という展覧会が一体どのような展覧会だったのかを振り返っていければと思っています。

とはいえ、まずは最初にキュレーターである髙木さんの話を聞きたいです。今回の展示「四肢の向かう先 | Standing Ovation」がいかにして準備され、いかにして作られていったのか、また、実際に展示期間が終了した現在、その手応えをどのように感じていらっしゃるのか、についてです。

髙木遊 まず今回、僕は2019年の「生きられた庭」という京都府立植物園での展示以来、約2年ぶりにグループ展のキュレーションをさせてもらったわけですが、基本的にグループ展のキュレーションというのはキュレーターとしては最も消費カロリーが大きいんです。要するに大変なことが多い。

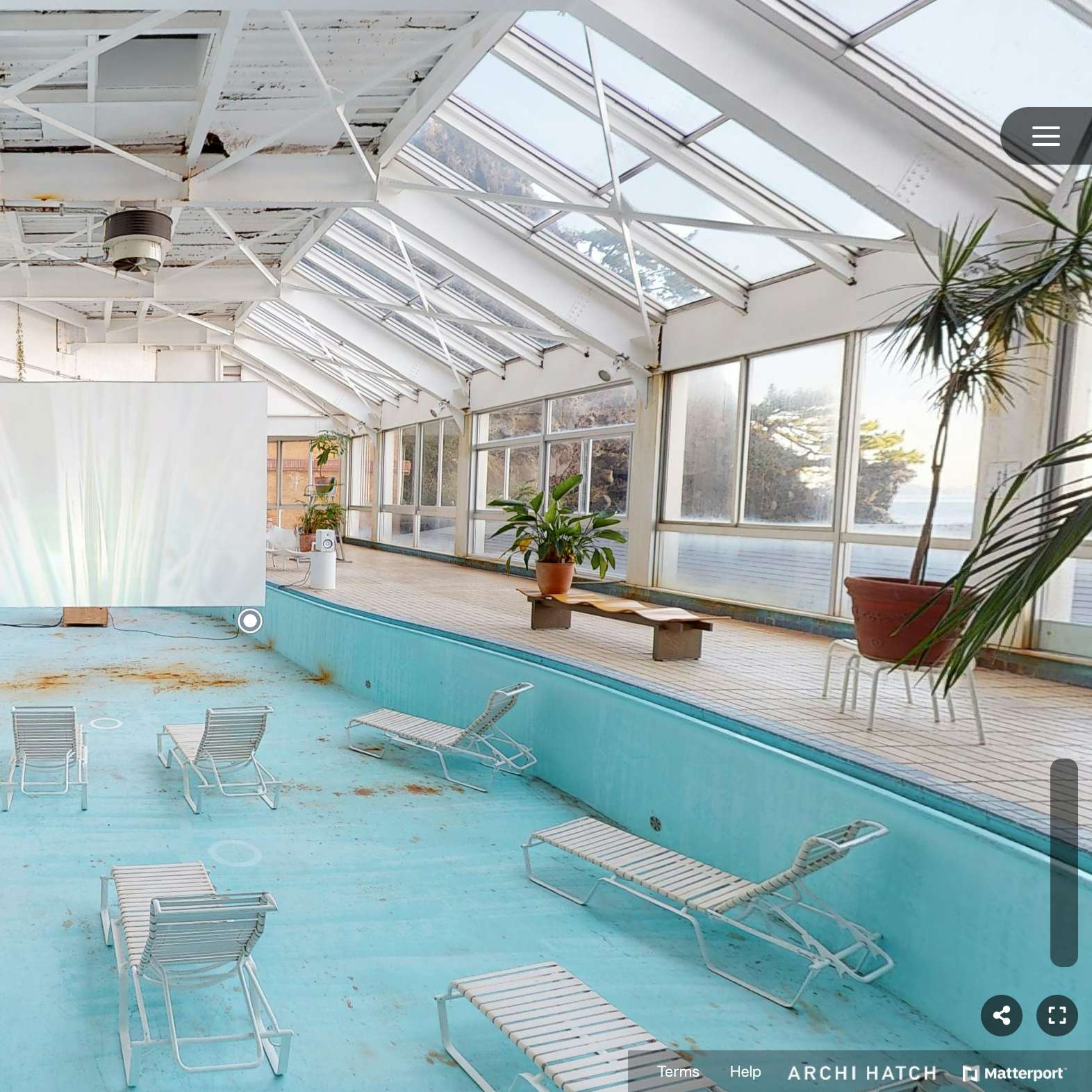

加えて展覧会会場となったニューアカオ館という場自体が非常にクセが強い場でもありました。建物は超人間的でありながら、それを取り囲んでいる風景は超自然的で、そうした対極的なものがグーっとぶつかり合うことで歪みが生じているというか。まあ、そういう場所なんです。

そういう特殊な場所で展覧会、それもグループ展をやるということで、まず意識したのはこの歪んだ場所をいかにオーディエンスに体感してもらえるかというところでした。そのうえで掲げた大文字のコンセプトについてはステイトメントにも書いたんでそちらを読んで頂きたいんですが、まあエコロジカルタームであったり、兼ねてから自分が意識してきた問題ですね。今回はそこに作家それぞれの持っているテーマが重なっていくかたちになっていて、だから導線にはかなり気を使いました。結果的にはガイドブックによって引いた導線にオーディエンスを強制的に従わせていくかたちにしたんです。

──作家の選定はどういうふうに行ったんですか?

髙木 そこも今回は変則的でしたね。もちろん僕がいいなと感じている作家であるというのが大前提ですが、コンセプトに会う作家を選んでいるというのはあまりなく、どちらかといえばこの場で共に違うヴィジョンを見れそうな人を選んだイメージです。そもそも、今回は座組み自体が、まず「ACAO ART RESIDENCE」というアートレジデンス企画と、「ATAMI ART GRANT」という展示企画が一体になっている珍しい座組になっていて、つまり最初から展覧会ベースで進んでいたわけでもないんです。僕自身もレジデンスの一員としてニューアカオ館に滞在していて、最初は作家として作品をつくろうと思っていたくらいなんです。ただじょじょに自分がキュレーションして展覧会をやった方が面白いなと思うようになり、熱海に集まってきた作家たちに「一緒に展覧会しない?」と声をかけていったかたちでした。だから、まずコンセプトがあり、そこに当てはまる作家を選択し、ひとつの有機体としての展覧会をつくる、という一般的な形ではなく、レジデンスにおける共同生活のなかですべてが同時並行に進んでいたなかで展覧会企画が走り出していった感じなんです。

──結果的に「ATAMI ART GRANT」の総来場者数は5万人以上、ニューアカオ館の展示だけでも1万人以上が来訪するという異例の大盛況となりました。手応えはどうでしたか?

髙木 基本的に展覧会をつくるときは、その展覧会の射程、つまり大体どれくらいの数の人が来て、どんな人が来るのか、ということをイメージして行うわけですよね。具体的には僕ならば師匠である長谷川裕子の目に耐えうるものをつくろうといったような、そういうことを考える。今回はその点、都心から離れているのもあって最初から未知数なところが大きかったんですが、まあ現代アートのファンは来るだろうとは思っていて、だから現代アートを好きな人の目を意識してつくったところがあったんです。来場者数もせいぜい1日100人くらいだろうと考え、そういう想定のもとに導線を引いていった。しかし、今回はそれが完全に覆されたわけです。1日1000人近くが訪れて、それもいわゆる現代アートのファンではない人たちがほとんどだった。自分の想定のはるか彼方に展覧会が飛んでいったという印象があります。

もっとわかりやすく言うと、普段、現代アートの展示を見慣れていないオーディエンスが多くきたことで、作品と来訪者の関わりがまったくアンコントローラブルな状態になったんです。それこそ作品が壊されてしまったり、想定しないような鑑賞のされ方をされたり、色々なことが起こった。ホテル前に行列ができて何時間待ちみたいな状況が生まれたことで、当初の導線にも無理が出ていた。実際、僕らもまたその事態への対応を迫られ、少しずつ展示を変えていかざるを得なかった。結果、展示自体が非常に動的になったんです。それをどう評価するべきか。良い側面もあれば悪い側面もあったと思いますけど、まあ、僕としてはバカみたいな感想ではありますが、いい経験になったなと思ってますね(笑)。

「一発撮って出しみたいな感じ」(太田光海)

──ありがとうございます。ではここからは今の髙木さんの話を踏まえて、出展作家の皆さんに話を聞いていきたいと思います。ちなみに髙木さんからは事前に、今回の座談会ではどんな批判も甘んじて受け止めると聞いていますので(笑)、皆さんが思っていることについては忌憚なくNGなしで話していただいて大丈夫です。というわけで、まずは太田光海さん、お願いします。

太田 髙木遊に関しては僕は基本的に感謝しかないですね。それが大前提です。そもそも僕がこの展覧会に関わることになった始まりは2021年の5月に「熱海が面白そうだから一緒に遊びに行こう」と遊に言われたのが最初でした。何もわからずについていって、レジデンスの人たちと会ったりして、そこからどんどん話が繋がっていって、僕もレジデンスに参加させてもらうことが決まった。それ自体が非常に光栄なことで、というのも、今でこそ僕の映画『カナルタ 螺旋状の夢』が全国で公開されていて、映画監督としての肩書きがあるわけですけど、当時はまだ公開前でもあり、僕の作品を見たことがある人自体がほぼ日本にいないような状況だったわけで、そんななか、こうした企画に参加させてもらえるなんて思ってもみませんでしたから。

その後、実際にニューアカオ館でのレジデンスが始まったわけですが、僕は美術の世界で生きてきた人間ではないので、アーティストレジデンスで何をどうすればいいのかが、まあわからないわけですよ。自分が現代美術の文脈で面白いものをつくれるのかもよくわからない。そんななか、遊に「自分のペースで何かをつくればそれで大丈夫だよ」と言ってもらえたのは、とてもありがたかったですね。

だから髙木遊に対しては別に文句のようなものはないんですけど、ひとつ遊に対して思ったこととしては、プロセスにおける「間」がわからない、というところですかね。時折、遊から噴火のように何かが噴き上がる瞬間があるんですよ。一緒にレジデンスしていたときも、いきなり僕の部屋に入ってきて「あるコンセプトを思いついたぞ、俺は今こう思ってる」みたいなことを一方的にひとしきり語って「じゃ」って言って部屋から出ていく。僕はその熱を受け止めて、それを脳内で反芻しながら「じゃあ自分はどう対応していこうか」と考えつつ作品をつくっていくわけなんですが、ただ、その先になんらかの道筋が示されるのかといえばそれは一切ない。もう作品で回答するしかないんです。いわば一発撮って出しみたいな感じ。だからこちらも賭けに出るしかないんですよね。

髙木 リスクを背負わせてるよね(笑)。

太田 まあ遊がまずリスクを背負ってるよね。そもそもさっきも話したように僕を選ぶこと自体がかなりリスキーなわけで。そのリスクの中で突っ走れるのは髙木遊のすごいところだと思うし、だからこそ僕もそれを受けてその期待に応じようと思うわけだけど、ただ「間」がかなり飛ぶからこっちも賭けに出ざるを得ず、果たしてこれが正解なのかわからないまま進んでいくしかないんです。でも、僕は今回その賭けをすごく楽しんだんですよね。だから多分それは遊の良さなんだと思います。書類でがんじがらめになっているこの世界においてそういうリスキーな賭けができるということ自体が貴重だと思いますし。だから、今後もその感じで続けていってほしいですね(笑)。

髙木 はい、頑張ります(笑)。ただ、僕が今回、光海がいうような賭けに出れたというのも、「ATAMI ART GRANT」という今回の舞台に、そういうポテンシャルがあったからでもあるんです。普段、インディペンデントでキュレーションをするとなると会場選びから始まり煩雑な業務が大量にあって、細かく書類で固めていかなきゃいけないことも多い。その点、今回はキュレーションだけに専念させてもらえたんで、割と大胆に進めることができたというのがある。だから、僕としてもすごい稀有な体験でしたね。

「プランが全部ぶっ飛ばされた」(多田恋一朗)

──では続いて多田恋一朗さん、お願いします。

多田 そうですね。太田さんが言っていたように、髙木から噴火みたいな感じで噴出するエネルギーというのが本当にすごくて、今回、僕もそのエネルギーに巻き込まれた感じでしたね。最初、「ATAMI ART GRANT」に参加するということが決まったときは今回展示するものとはまったく別の作品を熱海でつくろうと思ってたんです。で、そのための準備をしていたら熱海に向かう2日前くらいに髙木から電話がかかってきて「キュレーション、俺がするぜ。お前使うから」と言われて「え?」と。こっちはイメージしてきたプランがあるんだけど、そういうのを全部ふっ飛ばされたところから、まず始まったんです(笑)。

僕は髙木が前回キュレーションしたグループ展「生きられた庭」にも参加していたんで、まあこの高木のエネルギーみたいなものに乗っかって、自分もそこにエネルギーを乗っけていけば面白いことになるというのはわかっていたし、その強引さを含めて髙木らしさであっていいところだというのもわかってるんだけど、言い方を変えるとそれは「オラついている」とも言えるんですよね。今も取材中なのにフード被ってますよね。この感じです。

それこそ僕は2021年の秋は気持ちが結構さがっていたんですけど、髙木は容赦なく「おい!!」みたいな感じでぶつかってくる。「なんだこいつ」って思うわけです。「クソ、殴ってやろうか」みたいに。まあ多分、僕が殴られれば殴りかえすキャラだからこそ、髙木はそういう風に接してきてるんだと思いますし、実際、僕は作品で髙木をぶん殴るみたいなテンションにもっていける。ただ、もしかすると作家によってはこのテンションで来られると一緒に展示をつくれなくなってしまう人もいるかもしれないですよね。人によっては普通に「怖い」って思うんじゃないかな。まああくまでも無理やり文句をつけるとしたらそういうところですね(笑)。

髙木 はい、反省してます。NGなしでぶっちゃけてしまうと、今回の「四肢の向かう先」の参加者はお気づきかもしれないけど全員男性なんですよ。僕のマッチョイズムがそういうところに出てしまってるんだと思います。もちろん、自分としては男性作家、女性作家とかジェンダーで人を選ぶということはまったく考えたことがなくて、でもそういう乱暴なヴァイヴスみたいなものが無意識に働いていて、それによって出会えなくなってしまっている作家がいるんだと思う。だから、今後はそうですね、そういうところに意識的になっていかなきゃいけないのかもしれません。あらためて自覚しました(笑)。

──実際、髙木さんの作家への接し方は一律でそういう感じなんですか? この人は強く殴ればむしろ燃えあがってくれるからそう接しよう、としているとかではなく?

髙木 恋ちゃん(多田)とかはそうですね。

多田 まあ実際にそうですからね(笑)。だから今回も僕が一番虐められてますよね。

──じゃあ逆に優しく接するようなこともある?

髙木 それはそれで、あるんじゃないかな......。

多田 いや、誰に優しくした?

髙木 誰だろう(笑)。ただ、今回は準備期間が2ヶ月くらいしかなく、その中でグループ展をつくるとなると、コミュニケーションの速度を求めてしまうところはあって、いわゆる丁寧なコミュニケーションのようなものが削ぎ落とされていたところはありました。彼が言ってるのはそこでしょうね。

多田 (笑)。でも確かに髙木が毎日のように僕の目の前にやってきて「エクストリームやで、エクストリームやで」みたいに煽り続けてくれたので、それによって僕自身、元のプランと比べてもやりきれたところはあったんです。だからまあ、なんだかんだ相性がいいんだろうなとは思いますね。

「人間と付き合っていくことの難しさ、あらためて考えた」(渡邊慎二郎)

──では次、渡邊慎二郎さん、お願いします。

渡邊 僕はみんなとは少し経緯が違っていて、みんなよりも少し早くから熱海のレジデンスに入ってたんです。だから、まだ展示も決まっていないなかで作品制作を始めていました。普段、僕は都市と植物の関わり合いのようなことをテーマに作品制作していて、だから熱海でも街と植物との関わっているポイントを探していたんですが、熱海の自然はスケールが大きすぎて、なんだか飲み込まれてしまっているような感じがあり、最初の頃はどうしたらいいかわからないまま、ひとまず写真を撮りためていたんです。その写真を髙木に見せたところ、今回の展示への誘いを受けたという流れです。

髙木が掲げているクリティカルゾーンというコンセプトには自分も興味があって、今回の作品もそのコンセプトにかなり沿ったかたちでつくれたと思います。大きいもの、自然に飲み込まれていくような感覚を作品の中に込めることができたと思う。ただ、今回はいざ展示が始まって毎日1000人以上の人が会場にやってくることで、最初に設定していた対自然というテーマが対人間にスライドしていったんですよね。結構、混乱したんです。だから、僕からの髙木への問いとしては、髙木が掲げていた、自然のような大きいものに飲み込まれていくというようなテーマが、人間の波が押し寄せてきたなかで変質していってしまう過程で、キュレーターとしてはどういう配慮をしていたのか、というところですね。

髙木 やっぱり今回の展覧会では自分の想定を超えていってしまったところが大きくて、正直、人間に負けたなという感覚はすごいあるんですよ。あの時、キュレーターとして取り得た選択肢は二つあったなと思っていて、ひとつは人間に負けを認めて完全に場を明け渡してしまうというもの。もうひとつは、人間の波に抗って展覧会の構造を変えていくというもの。で、僕がどうしたかといえば、結構どっちつかずになってしまった気がしてますね。諦めきることもなければ抗い切ることもなかった、その舵きりにおいて果たしてどっちが正解だったのかはわからないけど、どっちかにはっきり決めてしまった方がキュレーターとしては良かったのかもしれないという反省はありますね。

実際、1日100人くらいを想定していたところその10倍の人が押し寄せてきたわけで、当初は1台に絞って稼働させていたエレベーターを追加で何台か動かしたり、という調整はしました。しかも普段とは違うお客さん層ということも今回はあったので、展示の導線をもう少し分かりやすくするとか、色々と微調整はしたんです。ただ、その間も迷いがずっとあって、言ってしまえばなんのために展覧会をしているかというのが結構揺らいだんですよね。だから正直なところ会期中は結構落ち込んでました。

──渡邊さん自身は想定外の人の波をどう受け止めていたんです?

渡邊 まずは作品を守ろうということですよね。日に日に増えてくる人の多さに対してはみんな混乱していたと思います。確かにそれはそれで面白いと言えることなんですが、今回集まってきている人の目的は展示されている作品よりもこのニューアカオ館という建物自体にあったことも確かで、それを見たくて集まってきてるわけです。そうした状況を作家である私たちがどう受け入れるべきなのか。やっぱり作品がわちゃわちゃにされてしまうのは作家としてはつらいんですよね。自衛しながら、だけど開いていくにはどうするべきなのか、人間と付き合っていくということの難しさをあらためて考えせられましたね。

髙木 理想としてはナウシカとかアシタカみたいに「森も人も共に生きよう、共に愛そう」というジブリスタンスなんです(笑)。ただ今回は美術的な世界観を守ろうというのがまずあった。僕もキュレーターとして作家と作品をまず守らないといけないというプリンシパルを叩き込まれているし、そのために動いていたんだけど、ただ今になってみると、必ずしもそれが正解でもないんじゃないかとも思うんですよね。結局、自然がどうしたとか言いながら、現代美術のリテラシーを共有していないオーディエンスをノイズとしてとらえている自分に気づいてしまって、それは違うんじゃないか、みたいな葛藤は今もあります。

渡邊 今回、普段とは違う層の人たちが入ったことで、目線がどんどん変わっていったんですよね。ある意味ではその方が自然なことなのかもしれない。目移りしてしまうこと自体はポジティブにもとらえられますよね。反射的な人の動きは実際とても興味深いんです。だから、そういう点で言うと今回の展示からは色々と学ばされましたね。

「青春の1ページのような、刹那的な騒擾の記憶」(小松千倫)

──では続いて、小松千倫さんお願いします。

小松 僕も文句というよりは遊くんに聞きたいことがある感じですね。僕は2年前の「生きられた庭」にも参加してるんですけど、その時点では結構理論的な話、大文字のコンセプトみたいなところについて、もっと冷静に遊くんと話し合ったような気がするんですよね。でも今回はその冷静さみたいな部分が2パーセントくらいしか残っていなかった。つまりほとんどそういう話をしていないわけです。だからあらためて聞きたいのは遊くんはアートによって世界をどうしたいのか、ということ。まあそういう大きなテーマがなくてもいいとは思うんだけど、遊くんはさっきから言われているように僕たち作家をエンハンスする力がめちゃくちゃ強くて、気合いとパワーと酒をエンジンに積んで、ガっとみんなを高みへと連れていくみたいなところがある。その力がもうちょっと理性的なテーマみたいなところとどうリンクしているのかを聞きたいですね。

髙木 たしかに2年前の展示はちゃんと考えて......といったら語弊があるけど、まあ緻密に研究をしながら展覧会をつくったんですよ。ただ、その後の2年間が僕にとってどういう時間だったかというと、本を読んで理論を入れたりはしつつも、それ以上に実践をしてきたんですよね。つまり、今の僕はかなり脊髄反射的に動くようになってて、その意味ではコンセプトに強度があるのかとか、キュレトリアルな実践と理論の往還がうまくいってるのかとか、よく自分でもわかってないんです。だから今回はちゃんとカタログを残そうと思ってて、そういう風に一度引いた目できちんと見ておかないと、キュレーターとしては良くないだろうな、と。だから小松ちゃんの指摘は正しくて、今とてもドキッとしています(笑)。

小松 (笑)。遊くんがもともと持っているエコロジカルな関心やテーマは僕も知っているけど、今回発生したような大量の人間が押し寄せてくるという想定外の状況であったり、自然と人工物の残酷な衝突みたいなことによって、そういうテーマが一回バラバラになった感じもするんですよね。だから、ここからどういう風にテーマがつくり直されていくのか、素直に楽しみなんですよ。

髙木 そこは緻密に言語化したいですよね。実際、今回はいわゆるエコロジカルタームではなかったんです。エコロジカルタームの観点でここに関わる場合、基本的にはここに対する批判にならざるを得ない。熱海の自然の中にこの人間の業の塊のような豪華なホテルを建てるということをどう考えるべきなのか。でも実際ここで過ごしていると、たんにそうした人間的な営みを批判するというのとは違う感覚になってくる。要するに、ここにこういう建物があって、そこで生きている人がいるという現実と、真剣に向き合わざるを得ないわけです。それも理論的にではないかたちで。

だから、今回はここを愛しながら、同時にここを分解していくということが大事なんじゃないかと思って、ステートメントにはそういうことを書きました。オーディエンスとも展示を通じてその感覚を共有したかった。なんていうか、「ここを一緒に歩いてみいひん?」みたいな感じです。ただ、その感覚をアカデミックかつキュレトリアルな文脈において語るということはまだできていないんで、それはこれからの課題でしょうね。

──今回はそうした大きなコンセプトの共有があまりないまま、展示の制作が進行していたということですが、僕も時折ニューアカオ館を訪れるなかで、そのコンセプト云々ではない熱気やヴァイヴスは感じていました。おそらくいっぽうにはコンセプトが明確で、そのコンセプトに合わせてパズルのように作家が選出され、また統制されていくというキュレーションもあるとは思うんですが、実際のところ作家としてはどちら幸せなんでしょうね。明確なコンセプト、指針があるなかで展示がつくられていくのと、今回のようにある種のノリと勢いだけで展示がつくられていくのと。

太田 僕は後者の方がいいと思いますね。今、小松ちゃんが言っていた「2年前は理論的に詰めていたけど、今回はそれがなかった」というのは、たんに髙木のライフステージの変化には還元できないと思うんです。実際、僕もそうで、2年前の方が理論的だった。ただ、それは個人的な問題というより時代の要請だとも思うんです。というのも、コロナ禍を含めて世界がいま急激に変動していて、その速度に比べると理論の更新速度というのは非常に遅いんですよね。なんらかの現実に対応して理論が打ち出され、それが論文化され、本になるまでにはとても時間がかかる。正直、今の言論は現実に追いついていない。その場合、言論や理論は頼りにならないんです。ただ、それでも僕たちは現実を生きていかなければならないわけで、そのサバイブにおいて役立つのは脊髄反射的なアティチュードなのかもしれないとも思うんですよね。

小松 今回はさらに環境も特殊でしたからね。まず同じホテルの同じフロアにキュレーターから出展作家からみんなが泊まっているというのがヤバい。夜は常に飲んじゃうし、否応なしにぶっ壊れちゃう。理論を構築しかけても直ちにアルコールによって分解されていく。昨日どんな話したっけみたいなことが精神的にも物理的にも起こってて冷静でいられないんです。多分、僕は今後すごい統制されたキュレーションみたいなものに出会ったときに絶対に今回の遊くんとの制作を思い出す気がしますね(笑)。青春の1ページのような、刹那的な騒擾の記憶として残るんだと思う。まあ、作家としてどちらのキュレーションが幸せなのかは分からないですけどね(笑)。

太田 小松ちゃんと初めて会った日にカルロ・セヴェーリの話をしたんだよね。

小松 すごいマニアックな話したね(笑)。

太田 そう、最近のフランスの人類学のややこしい話とかをしていたんだけど、それがどんどん場の力によって溶けていって、いまや小松ちゃんとそんな話は一切しなくなってる。

小松 もう今日のホテルの食堂のメニューとかそういう話しかしてないよね。そうなっちゃう。どんなに意識が高い人でもそうさせる場なんですよ、ここは。

「キュレーターが一番楽しんでた」(保良雄)

──では続いて、保良雄さん、お願いします。

保良 僕は最後にここに入ってきたんで、他の作家については誰のことも知らなかったんですよね。髙木氏に関してはそうですね、ただただ怖かったです。オラついた人って印象でした。オファー自体も乱暴なPDFがいきなり送られてきて、名前がずらーって並んでるけど「誰?」みたいな感じで。僕は直前までフランスで活動をしていたんで、フランス時間の朝方3時とかに最初のZOOM打ち合わせをしたんですけど、それも結構一方的な感じで「あなたはここでやってもらいます」みたいな。こちらが何かを選べる余地は何もない感じで、加えて翌日までにプランくださいみたいに言われて(笑)。冒頭からそんな感じだったので、その時から僕の時間軸はバグり続けてるんです。

で、フランスでの仕事を終えて日本に帰国して、ほぼほぼ展示開始の1週間くらい前に熱海に到着したわけですけど、僕が担当した15階のサロンは、展覧会のなかでも最初に目に入る場所で、それこそ僕が失敗したら全体の印象を大きく左右するような場所なんですよね。すごいプレッシャーだな、と。まあそんなことを思いながら制作をしていたんですが、髙木氏は僕のことを探りたいのかなんなのか、いつも変な感じで絡んでくるんです。いきなりめちゃくちゃな下ネタを言ってきたり、朝方に制作していたりするといきなりハイテンションな状態で現れて踊りだしたり。基本的にいつも酒臭いし、制作の現場にビールの空き缶とか置きっぱにしていくし、一体この人は僕のことを鼓舞したいのか、惑わせたいのか、どういうつもりなんやろと思ってましたね。だから、制作中に関していえば、「ただただ不安だった」の一言ですね。

髙木 話を聞いてて気づいたんですが、僕は他人とコミュニケーションするのが下手なのかもしれないです。

──実際のところ、髙木さんは保良さんを鼓舞しに制作の場を訪れていたんですか?

髙木 いや、たんに様子を見に行ってたんだと思います。だけど、とくに行っても自分にできることもないからひとまず踊っておこうとしたんだろうな、と。場を暖めようみたいな感覚です。決して迷惑をかけようとかはないです。まあただ、保良さんに関しては失敗するヴィジョンが最初からまったく浮かばなかったんですよね。

保良 髙木氏は僕の作品を生で見たことがあるのはそれまでたった一回だけだったんですよね。なのに、こんな感じで妙に信頼してプレッシャーだけ掛けてくるから、こっちとしては不安でしかない。僕は作品で液体系を扱っているんで会場の決まりとかとの兼ね合いに気をつけなきゃいけないんですけど、それについて髙木氏に何か聞いても「大丈夫っしょ」と言ってくるだけ。「任せて」とかじゃないんです。「大丈夫っしょ」。まあ今こうやって蓋を開けてみて、この人はこういう人なんだっていうのが見えてきたんで大丈夫ですけどね。それにしても、この人はキュレーターなのにこの環境を一番楽しんでるなとは、いつも思ってましたね。

髙木 はい、すいません。楽しかったです。

保良 まあそうした奇行を含めて僕の不安を消そうとしてくれてたんだって理解してますよ。

髙木 その通りです。

保良 ただ本当にいつも酒臭かったですよね。

髙木 今回はいろいろなことが不透明で、この空間を展示に使えるのかどうかとか、そういうことがギリギリまでなかなかわからなかったんです。だから立ち止まったらおしまいだ、酔いが覚めたらおしまいだ、みたいな感覚がありました。本当にすいません。

小松 ほとんど酔拳だったよね。

髙木 今、汗がやばいです(笑)

「チーム感があってやりやすかった」(中村壮志)

──では続いて、今日はオンラインで参加していただいてるお二人に話を聞きたいです。まず中村壮志さん、とうでしょう。

中村 まず、みなさん今回は本当にお疲れさまでした。今日は体調不良で現地に行けなくてすいません。

僕は「ATAMI ART GRANT」の枠で1ヶ月前くらい前に参加が決まって、そこからリサーチも必要だったので熱海に入り、遊くんと会いました。その時はまだ、どういう作品に落とし込むか正直悩んでいました。ベースはあったのですが、実際に熱海に来てから整理しようと思っていたいくつかのストーリーが頭の中にあって。しかもこのメンバーみんなそうなのですが、その時に展示場所がまだ確定してなかったんですよね。「たぶんここが使えるかも。」みたいな状況で。1週間ほど考えている時に展示タイトルとコンセプトの資料を遊くんからもらって、改めてホテルや熱海の海沿いを歩きながら考えていました。時間も限られていたのでデッドラインを決めて、展示開始の2週間前に作品の内容と空間のイメージを話したら、「いいじゃん、面白そう!マスターピースにしよう!」と、さらっと言われて(笑)

遊くんとは昔からの知り合いだったのですが、一緒に展示を考えることは初めてだったのでじつは進め方含め悩んでいたんですよね。でも、そこで「いいね。見てみたい」とシンプルに言ってもらったのが大きかったかもしれません。作品の内容を話した日から実際に動き出して、残りの日数を逆算して映像の撮影もまだだったので急いでスケジュールを組みました。そこからは僕自信はもう心配はしてなくて、むしろこの2週間で撮影からインストール、空間まで仕上げられる作家というのを遊くんにも、みんなにも知ってもらえる良いチャンスだなと考えるようにしてました。

他のメンバーも展示1週間前くらいでもあまり焦っている感じがしなかったんですよね。たしかその時まだ誰もできていなかったんですが、このチームはいつもそうなのかなと思って僕も平静を装っていました。あと僕はグループ展やインストール作業はチームプレーだと思っているので、それぞれが手伝って機材やスクリーンを話し合ったりと今回はチーム感があって僕はすごくやりやすかったです。遊くんのみんなを巻き込むパワーですよね。

結局最後まで急かされるようなことはなく、僕も同じように「エクストリームだね!マスターピースだね!」と言われ続けてました。改めて作品の内容を遊くんと詰めて話をしたかというとそんなにしてない。その代わり撮影にもインストールにも毎日のように顔を出してくれていましたし、一緒に温泉に浸かって日常を共有していました。それが遊くんのやりかただったのかもしれません。

だから、せっかくなのであらためて聞きたいこととしては、展示を一通り終えてみて遊くんにとって僕がどうだったのかというところですね(笑)

髙木 えっと……、僕の中では壮志くんとは他のメンバーに比べても色々と喋れたなと思っていました(笑)。壮志くんは日本の現代アートの中で珍しいタイプの映像作品を作る人だって認識していたから、その壮志くんがこのニッチなグループ展の中で作品を作ったらどうなるんだろうというのは素直に期待していて、実際できあがった作品もすごく良かったです。見にきてくれたお客さんからの反応もすごく良くて、そういう意味では新しい風を吹き込んでくれたなと思ってます。

あと壮志くんに感じたのは圧倒的に仕事が丁寧だなということ。プロですよね。壮志くんから見て僕たちが焦ってないように見えたんだとしたら、それは段取りをプロ意識を持ってやっていなかっただけです(笑)。まあいいか、酒飲んじゃっても、みたいなところが結構あった。でも、壮志くんはそういう空気に流されずにきちんと作品を作っていくみたいなところを見せてくれていて、正直、気持ちよかったですね。普段、僕は叱ることの方が多いんですよね。段取りとかについて。でも何も言うことがなかった。だから、顔を出すくらいしかすることがなかったんですよ(笑)

中村 (笑)

髙木 いや、本当に素敵な作品でした。みんな壮志くんに会いたがってるよ。

中村 ありがとうございます。またすぐに。

「圧倒的に一番きつい仕事」(八木幣二郎)

──ではいよいよ最後です。今回、デザイナーとしてガイドブックのデザインを担当した八木幣二郎さん、お願いします。

八木 僕からは、そうですね、まず今回の仕事は今までの仕事の中で圧倒的に一番きつい仕事でしたね(笑)

髙木 はい、すいません。

八木 まあ流れとしては、最初に声がかかった時は会場マップをつくってほしいという話だったので、僕としては考えうる限りで一番やばいマップをつくりたいなとは思ってたんです。で、まず現場を見ようと熱海のニューアカオ館に行ったら、髙木さんに会場のエレベーターもなんかやってくれないかと言われて、それでエレベーターの数字表記のボタンを潰すことにしました。ニューアカオ館ってちょっとゲームのダンジョンみたいな感じがあるじゃないですか。だからよりその怖さを引き立てたいと思ったんです。結局、髙木さんと色々と話していく中でマップそのものに展覧会を埋め込むようなことはできないかとなっていき、最終的にはブックレットを作ることになっていった感じでした。まあ、今思えばすごく楽しい作業だったんですけど、なんせ今回のブックレットは12時間くらいでつくったんですよ。入稿の直前まで文章もできていないような状態で。最後は本当にきつかったですね(笑)。

髙木 ありがとうございました。今回、八木がいなかったら確実に積んでたなと思う。

八木 (笑)。でも個人的な思いとしては本当に参加できて良かったです。これまでも美術の展示にデザイナーがどう関わることができるのかということはずっと考えてきたんですよね。デザイナーが介入することによって展示自体がリッチに見えたりコンセプトがより伝えられるようになったり色々な可能性があると思ってて、でも実際にはフライヤーをデザインするとか以上の関わりがなかなかできなかった。そうしたなかで今回こういう展示全体に関わる機会をもらえたことで、すごく勉強になったし、ありがたかったです。

髙木 今回は本当に導線の引き方を含めて二人で現場に入ってつくった感じがありました。正直、デザイナーとか関係なくて、八木はそういうことができる人間だと分かっていたんで、恋ちゃんに「エクストリーム」と発破をかけていたような感じで、「おい八木!」みたいに煽りまくって駆動させていったところはあります。……なんかこうやってあらためて自分のやり方を振り返って見ると結構やばいですね。

八木 でも髙木さんのすごいところは他の作家さんもそう思ってるんじゃないかと思うけど、すごく強引なのにこっちにストレスがないんですよね。ちゃんと話も聞いてくれるし、僕としては進めやすかったですよ。

──愛されてますね(笑)。さて、ここまで一通り、「四肢の向かう先 | Standing Ovation」の参加作家さん(松田将英氏のみ欠席)の声を聞いてきたわけですが、正直、もっと刺々しい公開処刑場になるのかなと思いきや、皆さんなんだかんだ髙木さんが大好きなようで、蓋を開けてみれば思いのほかハートフルなトークになってしまいました。多分、こうした展示制作の裏側における人間臭い内情というのは、展覧会を外側から見ているだけでは見えづらいことだと思いますので、今回こういう場で、こういう話をできたことにも、なんらかの意義があるんじゃないかと思っています(笑)。

では最後に、すっかり疲弊しきった顔をされている髙木さんに、このトークを経た今の心境をまとめとして述べてもらい、この場を締めさせてもらいたいと思います。

髙木 ふぅ………、そうですね。個人的に、やっぱり今回の展覧会は自分のイメージを超えてきた展覧会だったんですよね。それは作家たちの作品がどれも想像以上に素晴らしかったこともあれば、外部要素に翻弄されたところもあるんですが、なんでしょうね、やっぱり展覧会はもっと時間をかけてつくった方がいいのかなとは思いました(笑)。なので、次回はちゃんと、緻密に練り上げてつくりたいと思うので、是非今後も引き続き僕と遊んでいただけたらと思ってます……いや、やっぱりあんまりうまいことまとめられないっすね。反省点が多すぎる。もうまとめない方がいい気がしてきました。沸々としたものを抱えながら今後もやっていきたいと思います。でも、本当に今回は楽しかったんだよなあ……。

一同 (笑)