キュレーター・片岡真実が見た

「現代アボリジニ・アート」とは?

オーストラリアの先住民アボリジニとその子孫であるアーティストたちによって、自らの歴史を再訪するプロジェクトの記録を展示する「ワンロード:現代アボリジニ・アートの世界」展が、全国各地で巡回している。これまで「白人」の視点からしか語られることのなかったアボリジニの歴史を、絵画を中心にさまざまなメディアを用いて迫った本展に寄せて、「アボリジニ・アート」を森美術館の片岡真実が読み解く。

「ワンロード:現代アボリジニ・アートの世界」展 抽象化された文化的記録

かつて、ヨーロッパからの入植者が牛を移動させるために切り拓いた、西オーストラリア砂漠地帯の1850キロの一本道。ここでの「白人」との遭遇によって、先住民アボリジニは危機に瀕することになる。「ワンロード」展は、この地の子孫であるアーティストたちが一本道をたどって描いた絵画や資料などから、アボリジニ・アートの世界を見せる展示となっている。私たちはどのような仕方で、アボリジニ・アートへの理解を深めることができるのか。

「キャニング・ ストック・ルート」の歴史を 再訪するプロジェクト

アボリジニ・アートの解釈は、それらの作品を展示あるいは鑑賞する場が民族学博物館なのか近現代美術館であるのか、といった文脈からも異なってくるだろう。「現代アボリジニ・アート」と呼ばれているものは、概ねオーストラリア政府が1967年の国民投票を経た改憲によって白豪主義を終えた70年代以降の展開を指す。伝統的には砂や土などの自然素材を使った砂絵やボディペインティングだったものが、71年にアボリジニ指定区のひとつパパンニャでアクリル絵具とキャンバスによる絵画制作が始まり、徐々に各地に拡がった。政府はアボリジニ・アートの産業化を目指し、それが経済的自立を求められたアボリジニたちのコミュニティにとってもひとつの解決策となってきた経緯がある。

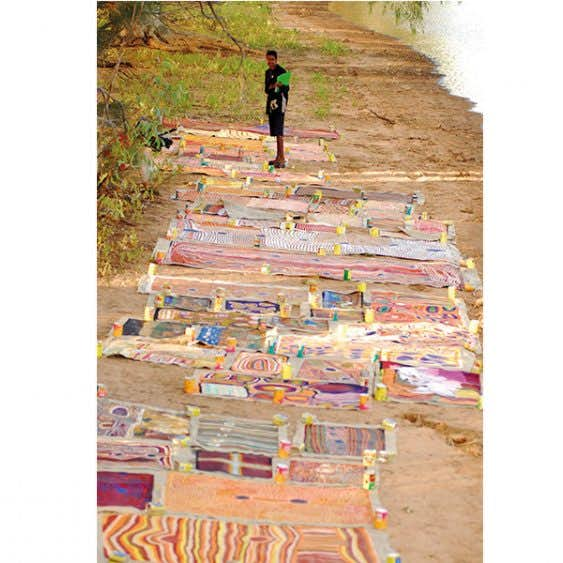

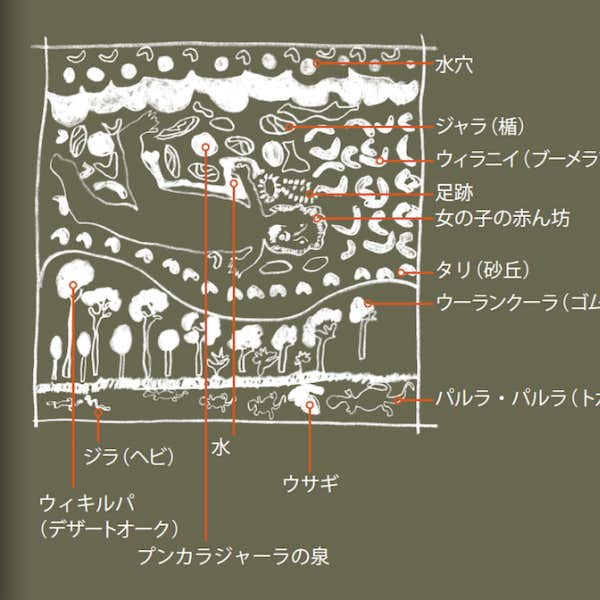

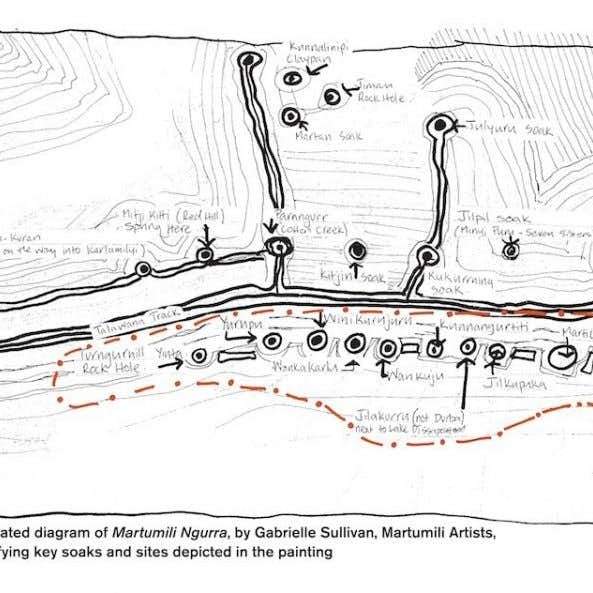

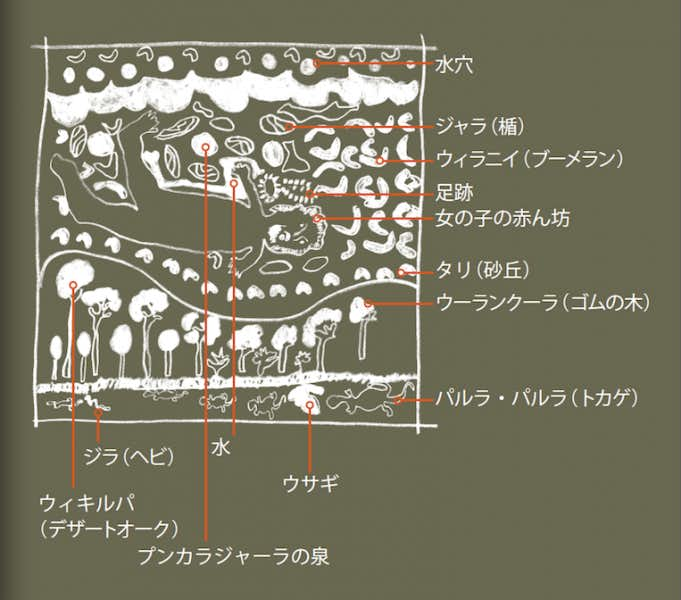

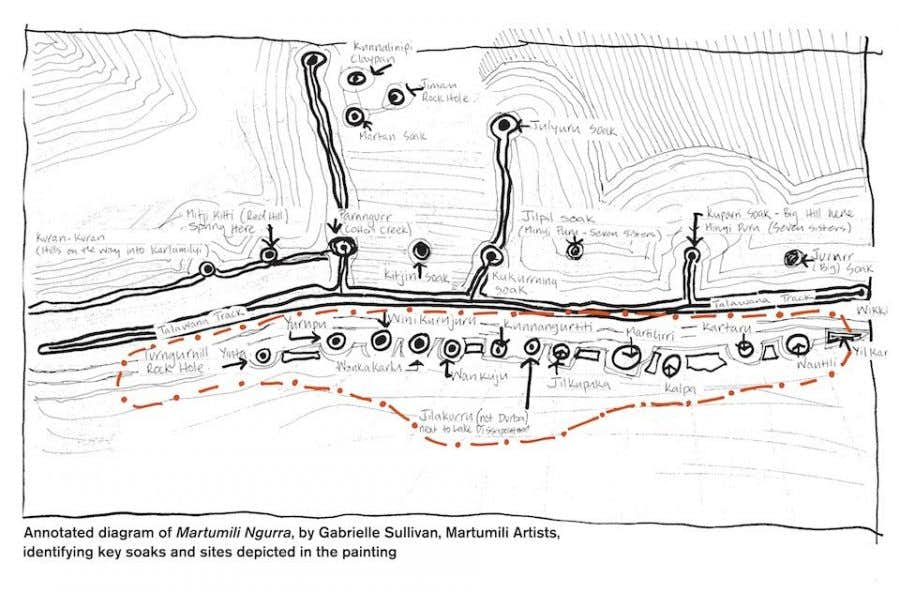

1788年の英国人入植以降、それまで何万年にもわたって、さまざまな自然現象や気候変動を切り抜けて生き残ってきた先住民は、絶滅危機を迎えるまでに迫害されてきた。「ワンロード:現代アボリジニ・アートの世界」展では、失われた歴史のなかでも、とりわけ、オーストラリア西部で100年以上前に牛の輸送路として開拓された「キャニング・ストック・ルート(牛追いルート)」の歴史への再訪を試みたプロジェクトをもとに構成されている。3か所の砂漠をまたぐ2000キロ近いこのルートは、開拓者アルフレッド・キャニングにちなんで命名され、"正統な"歴史ではオーストラリア開拓史を象徴するものとして肯定的に語られてきた。ただし、その開拓をアボリジニの側から見れば、伝統的な水源や先祖の霊魂が宿る故郷(カントリー)を無視した一方的なものだった。2007年に実施された今回のプロジェクトでは、かつてそこに住んでいたアボリジニとその子孫であるアーティスト60名が、このルートを5週間にわたって旅し、絵画、写真、映像、オーラルヒストリーなどをとおしてその歴史を再訪し、記録した。このプロジェクトを牽引したオーストラリア国立博物館のマシュー・トリンカ館長は、「これらの作品群はカルチュラル・ドキュメント(文化的記録)だ」と語っていた。彼らの意図が「現代アボリジニ・アート」を、たんに美術の文脈、とりわけ欧米の抽象絵画との比較対照において意味づけるのではなく、本来アボリジニの人々が制作を行っていた独自の文脈へと立ち返り、抽象化されたその記号を読み解く作業にあったことを汲み取ることができる。それは展示方法にも顕著に表れており、絵画やオブジェクトだけでなく、白人がカントリーをヘリコプターで訪問した際のアボリジニの記憶を語るインタビュー映像や、プロジェクトのプロセスを紹介する写真、さらには各々の絵画に描かれた同心円や縞模様などの記号を読み解く注釈図などが提供されていた。

アボリジニ・アートの 評価をめぐる議論

日本で開催されたアボリジニ・アートの展覧会としては、2008年の「エミリー・ウングワレー展」との比較が可能だろう( *1)。豪州中央部、ユートピアと呼ばれる砂漠地帯で生涯を送ったエミリー・ウングワレー(1910頃〜96年)は、現代アボリジニ・アートを代表するアーティストのひとりだった。展覧会監修者マーゴ・ニールによる論考には、ウングワレーは「高齢であり、黒人であり女性であり、西洋の美術界の慣例である画家としての修業も受けていない。それにもかかわらず、その西洋の美術界において彼女の作品は無条件に受け入れられ、その需要は極めて高く、イコンともいうべきものとして評価された( *2)」と評されている。その理由として、「まったく美学的な特質」とウングワレーの絵画にみられる抽象性が「点描や円の流派においては、コード化されたシステムとしての図像学を介して先祖の物語が探求されたが、対照的に、エミリーの作品はそのような解読が不可能なものだった(*3)」ことを挙げている。実際、点描や編み目状の模様が描かれた絵画は、日本人であれば草間彌生が連想され、欧米の抽象画家としては、デ・クーニング、フランツ・クライン、あるいはブライス・マーデンなどが自ずと考えられるだろう。言ってみれば、パターン、色彩、構成などのフォーマルな比較や分析は十分可能であり、オーストラリアでは逆にアボリジニ・アートに影響を受けた抽象画家の事例も挙げることができる。

同じニールの論考には、こうした他文化からの視点によるアボリジニ・アートの解釈について、対抗する議論が紹介されている。なかでも、美術史家ダニエル・トマスの、「文化的産物をそれに固有の文化的文脈のなかに閉じ込めてしまうことは、愛国主義者であるか、差別主義者でしかない」という視点、美術史家レックス・バトラーが、「アボリジニ美術についてもっとも生産的に語る方法は(略)それに『忠実』であろうとしたり、その元となっている部族的な文脈の詳細を可能な限り再構成したりすることではなく、その芸術をそれ自体からできる限り切り離して、西洋の哲学と批評の理論のもっとも洗練された緻密さに従わせることである(*3)」という視点などは、ウングワレーの実践をより普遍的あるいは西洋美術の文脈に照らして評価することを肯定するものだろう。一方、伝記作家ジェニファー・ビドルが普遍主義者の立場をとりながら、ウングワレーの絵画について、「目に見えるものではなく、経験のようなもの、つまり先祖の力を引き寄せる方法のようなもの (*3)」が描かれていると指摘している点からは、より感覚的な作品の理解を示唆していることがうかがえる。

抽象化された文化的記録としてのアボリジニ・アート

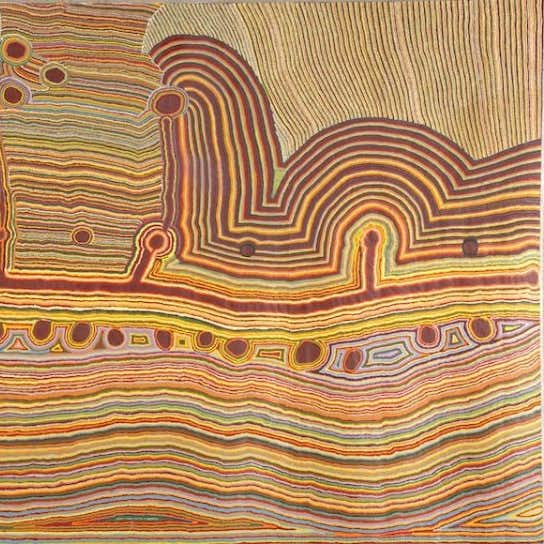

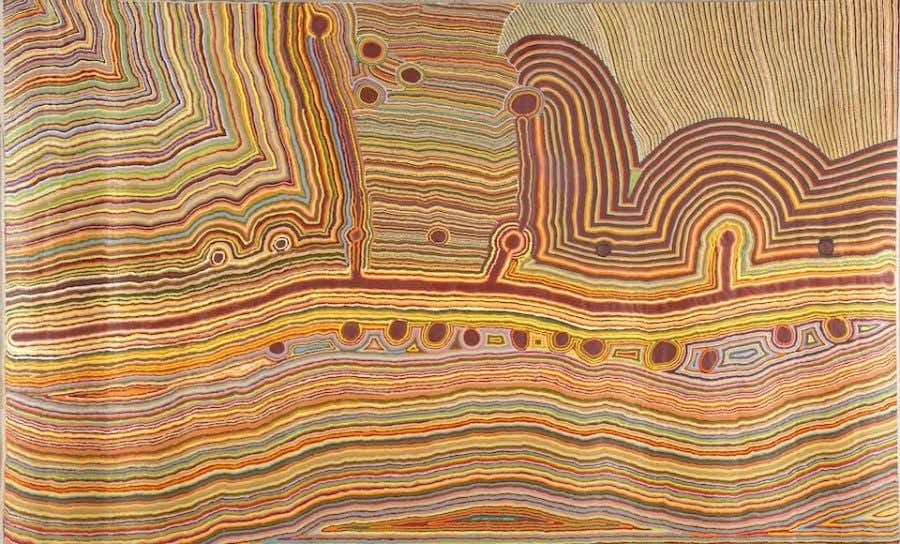

クームパヤ・ギルガバ、ジャーカイウー・ビルジャブ、ナーマイユー・ビードゥ、テルマ・ジャドサン、ノーラ・テイラー、ジェーン・ギルガバのマトゥミリィ・アーティスト6名による共作

こうした視点から今回の「ワンロード」展を見れば、ダニエル・トマスが指摘する愛国主義、差別主義ということになるのかもしれない。それでもなお本展の「文化的記録としての絵画」の位置づけに妥当性があるとすれば、そこには文字を持たない人々が継承してきた「ドリーミング」と呼ばれる独自の宇宙観や世界観に向けられた敬意(たとえそれを完全には理解できないとしても)と、多文化主義以降、グローバル・アートヒストリーの時代における視座の差異といった認識があるだろう。展示中、作品脇の注釈図にある、牛追いルート周辺の井戸、岩穴の水場、先祖の精霊の守護神、カントリーに伝えられる物語などの図解は、アボリジニの人々の中で共有されてきた大地とその意味をわかりやすく伝えてくれる。そのなかで、《ミニイプル(七人姉妹)》、《ウィキリイ》、《ミニイプルの粘土の窪地》など、いずれも大地を切り裂く大きな傷跡のように、赤色でキャニング・ストック・ルートが描写されていることは、胸に痛みを覚えるものでもある。絵画は、彼らの家族やカントリーの記憶としての大地そのものなのだ。また、大地のように床面に展示された《マトゥミリィ・ノーラ》では、地層の断面にも見える色彩が鮮やかだが、それは伝統的に大地を焼きながら植生を再生させる多様な段階を描いたものだという。これはマルトゥの女性たち6名が共同で描いた大作であり、制作へ向けたコレクティブなアプローチもまた、アーティストの独自性を前提にしてきた近現代美術の価値観を再考させるものだ。

アボリジニ・アートに限らず、90年代以降は世界各地の多様な歴史的、文化的、社会的な文脈から生産された作品との出会いが日常的だが、われわれは、それらを抽象化された文化的記録として読み解くのか、普遍的あるいは西洋中心の価値観に照らして評価するのか、もしくは感覚的な理解を求めるのか。アカデミックな領域でいえば、文化人類学的解釈と美術史・美学的解釈の差異だろうか。前掲のトリンカ館長は、英国人入植者がアボリジニを迫害したことの背景に、「未知なるものへの恐れがあった」と言っていたが、未知を消去することで恐れから解放されるのではなく、未知なる世界観や宗教観に向けた理解と敬意によって、自身の内面にある恐れから解放されるべき時代を、われわれは生きている。「ワンロード」展は、現代アボリジニ・アートへの理解を、抽象化された文化的記録という側面から深めることで、多様な価値観の学際的、総合的な解釈を可能にさせる好機だといえるだろう。

*1──国立国際美術館(2008年2月〜4月)、国立新美術館(2008年5月〜7月)で開催。

*2──マーゴ・ニール「意味のしるし||エミリー・カーメ・ウングワレーという天才」、『エミリー・ウングワレー展 アボリジニが生んだ天才画家』、読売新聞東京支社、2008年、P16〜17

*3──同上、P17

(『美術手帖』2016年10月号より)