過去を解きほぐし未来をつむぐ。手塚愛子インタビュー

織物の糸を解きほぐして再構成し、刺繍を施す手法を用い、2011年よりベルリンを拠点に世界各地で作品を発表し続けている手塚愛子。9月にスパイラルガーデン(東京)で開かれた個展「Dear Oblivion - 親愛なる忘却へ」に際して発表された新作や、これまでの歩みと作品観について聞いた。

美術の制度や現状への疑いから過去を解体し未来へつむぎ直す

手塚愛子が日本を離れてもうすぐ10年になる。「やっていることはその頃から変わっていない」と本人も言うとおり、布に刺繍を施し、その裏側をあらわにし、織物を解体し再構成する手塚の手法は、ベルリンを拠点に国際的に活動するいまも健在だ。しかしながら渡欧前の作品になじんでいた目には、今年9月にスパイラルガーデンでの個展で発表された新作群は、新鮮に映ったかもしれない。そこでは、糸を解くことで構造を巻き戻してみせるだけでなく、明治期日本における近代化の歴史が鮮やかに差し出され、現在と編み直されていたからだ。しかし、手塚の活動を学生時代から振り返ってゆくと、この展開は必然であったようにも思われる。

武蔵野美術大学造形学部油絵学科に在籍していた手塚が織物を解くようになったのは、彫刻家・戸谷成雄が受け持っていた油絵科の演習がきっかけだった。一度筆を止めてウエスや布製品から出発せよという課題に対して、軍手を親指から順に解いてみた手塚は、絵画制作では得られなかった手応えを感じたという。

「織物は、糸や埃に還元可能な稀有な物質です。時間を巻き戻すことのできるマテリアルに若いときに出合えたのは、自分にとって大きなことでした」。

以降、戸谷や宇佐美圭司の指導を受けながら、学部3年生時にはすでに、刺繍の裏側の構造を見せる作品《go home》(1997)を制作している。大学院時代には織物から単色の糸を引き抜き、その構造を壊すような造形にも取り組んだ。その制作の根底には、美術をめぐる制度や形式への疑いがあった。

「生まれたときから美大には油絵学科があり、白いキャンバスは画材屋で売られ、絵画はそこにあった。そのことを顧みることなく、与えられた形式のなかで疑問も持たず美術を行う周囲の人たちの姿が茶番に思えていました。自分のキャンバスを獲得するとはどういうことか。そこから始めなければならないのではないか」。

博士論文提出後すぐに参加した、絵画・平面のコンペティション「VOCA展」への出品作《織り直し》(2005)の支持体は、だから、「与えられた絵画」という形式、構造、歴史を解きほぐすために、誰でも買える既製の織物でなければならなかった。絵画の支持体となるキャンバスもまた、糸で織られた布だ。

油絵は江戸末期から明治期にかけてようやく日本にもたらされたものであり、美術という概念それ自体、明治期以前の日本には存在しなかった。美術に限らず、現代の衣食住や政治経済も明治期の選択に方向づけられている。絵画から出発し、現代美術というフィールドにおいて織物を用いる手塚にとって、「美術」という訳語が生まれ、「工芸」と分岐していった明治期への関心は不可避のものだった。時間の矢を巻き戻すことはできないが、急激な変化に翻弄されながらも前進することを選んだ人々の心の内に思いを寄せることは可能だ。新作《親愛なる忘却へ(美子皇后について)》(2019)は、日本で初めて洋装を取り入れた照憲皇太后を主題とする作品である。皇太后が着用したことで知られるビロードに大小の菊模様が手刺繍された大礼服(共立女子大学博物館蔵)。この大礼服の菊模様を、皇后が詠んだ和歌とともにデザインから再構成し、オランダ・ティルブルフのテキスタイルラボで織った作品だ。

手塚が最初に織物を制作することになったのは、「MOTアニュアル2008 解きほぐすとき」展(東京都現代美術館)においてだった。その際、京都の川島織物セルコンに依頼したのは、手塚が当時京都に居住していたこと、幅広の機械織が可能な会社であったことなど、いくつか理由はある。しかしながら、江戸末期に呉服悉皆業として開業し、ゴブラン織との出合いから西陣織(つづれ織)の技術向上に努め、明治宮殿室内装飾織物を製造するなど洋風の室内装飾に携わるようになった川島織物の沿革を見れば、この出合いもまた必然であったように思われる。

刺繍作品でも試みられてきたことだが、自作の織物ではデザイン段階で様々なイメージを表現することができる。

「刺繍や織物のモチーフに何を選ぶかはいつも悩みます。装飾論や、装飾とつねに結びついてきた宗教に関する文献はこれまでにたくさん読みました。ですが、特定の文様の発生時期は教えてくれても、『なぜその文様が生まれたか』という問いには、どの本も答えてくれなかった」。

「解きほぐすとき」展への出品作《層の機》(2008)の図案は、ギリシャ彫刻ヘルメスの衣服の襞、正倉院の《紺地花樹双鳥文夾纈施几褥》の文様、ヨーロッパの壁紙模様を重ねた。

「いまとなっては専門家にさえわからない、造形の不思議を表すため、時代も地域も異なる文様をでたらめに混ぜました」。

確かに単線的な歴史観では説明不可能な、手塚の知と直感と経験から選択されたイメージの集合はしかし、装飾を生み出してきた者たちの美意識、欲望、祈りとも接続される。

新作《必要性と振る舞い(薩摩ボタンへの考察)》(2019)においても、江戸時代末期から明治時代にかけて西洋への輸出アイテムとして人気を誇った薩摩ボタン、鎌倉時代の《水月観音菩薩半跏像》、飛鳥時代の《天寿国繍帳》という、複数の時代の造形物のイメージが重ねられている。当時、着物が主流であった日本人にとってボタンは不要な装飾品であったが、直径数センチの面に薩摩焼で日本情緒あふれる風景や着物姿の人々が描かれた薩摩ボタンは、西洋が期待する姿を演じる日本、そしてこの国が歩んだ歴史について言及する。

読み物としての美術

2000年代、国内の展覧会で引く手あまただった手塚が渡欧するきっかけとなったのは、10年の五島記念文化賞新人賞受賞だった。

「京都では仲間も職も、すべて事足りていました。幸運にも国内の美術館での展示機会も多くありましたが、ここにいても作品が展開しないことに気づいてしまったんです。日本で作家になれても世界で作家と言えるのかという気持ちを抱いていたので、ほかに選択の余地はなかった」。

2011年には文化庁の助成を得てベルリンに拠点を移し、12年にクンストラーハウス・ベタニエンのアーティスト・イン・レジデンスに参加する。

「ベタニエンでは、様々な国籍のアーティストと密に接する機会に恵まれました。各国の事情や文化政策を目の当たりにするなかで、自分と自分を育てた国の問題や抱えている傷をどうすれば他国の人と共有できるのか考えることになりました。また、シンガポールやドイツ人の作家など、友人との交流のなかでその国のとらえ方も変わりましたし、翻って日本はどう見えているのかとも考えるようになりました」。

ベルリンでの初発表は、「いままでたくさんの人に見てもらって評価を受けてきたものは力があるのだから、自分にとって新鮮でなくても大事にすべきだ」というギャラリストのアドバイスから、日本でやってきたことをなぞるような作品を見せ、好評を得る。このことは、自身の手法への自信にもつながった。しかし日本とヨーロッパにおける美術の受容の差異は、徐々に作品にも影響を与えた。

「ヨーロッパにおけるアートは読み物なんです。皆が、アートに何を読むかという教育を受けている」。

この頃の手塚は、織物を解いた糸によって、内奥の臓器や身体の傷跡、衣食住に関するイメージを刺繍する作品を制作している。それは、普段は見えない内側、裏側の構造を見せるという手塚が続けてきた手法が持つ形式的意味と、図像によって示唆される、遠く離れた故郷で引き起こされた東日本大震災と隠しきれない現実の危うさや痛みが、結び合う瞬間でもあった。

「コンサバティヴだと思われるかもしれないけど、造形の美しさや人を惹きつける魅力も手放せない大事なものです」。

まず造形的に見る者の目を奪うことで、表面的な美しさや巧拙を重視し、作品を「読むもの」としてとらえていない観者に対しても作品を開くことになる。布は衣服を身に着けるようになった人間にもっとも身近な日常的な素材として、生活や労働、ジェンダーの問題とも地続きにあるが、造形的にも「現代美術に新たな視点を提供するものとして、いま、テキスタイルは注目されています。それはコンセプトありきの美術動向への反駁ともとれる」。

《Fragile Surface - 2019-004》《Fragile Surface - 2019-006》《Fragile Surface (Mutterkuchen) -2019-004》(すべて2019)

美術と工芸のあわいを見つめる

今回の個展「Dear Oblivion -親愛なる忘却へ」に戻ろう。このタイトルは2015年発表の作品名でもあり、3・11の震災から数年が経ち、「忘却」について考えるなかで生まれ出たものだった。2019年、この国はどこへ向かおうとしているのか。しかし、この状況は突然生じたものではない。手塚は改めてこの国が急激な変化に晒されていた時代に目を向ける。忘却は悪とは限らず、必要な場合もある。しかし何が忘却されてきたのかについては知り、考察しなければならない。

今回発表された新作はすべて、各分野の専門家との協働によって実現したものだ(展覧会リーフレットには制作に関わったすべての人の名前が記されている)。他領域と交わることで美術という領域を拡張し、歴史を掘り下げるその所作は、美術と工芸を分けたものはいったい何かと問い、そのあわいに目を向けてきた手塚ならではの展開とも言えるだろう。チームによるプロジェクトに対する意識は、すでに述べた「解きほぐすとき」展での川島織物セルコンとの織物制作時に芽生えたものかもしれない。新作のひとつ、《京都で織りなおし》(2019)は、京都服飾文化研究財団(KCI)が所蔵する約100年前の川島織物による手織りのテーブルクロスを、現代の技術すなわち機械織によって再制作したものだ。

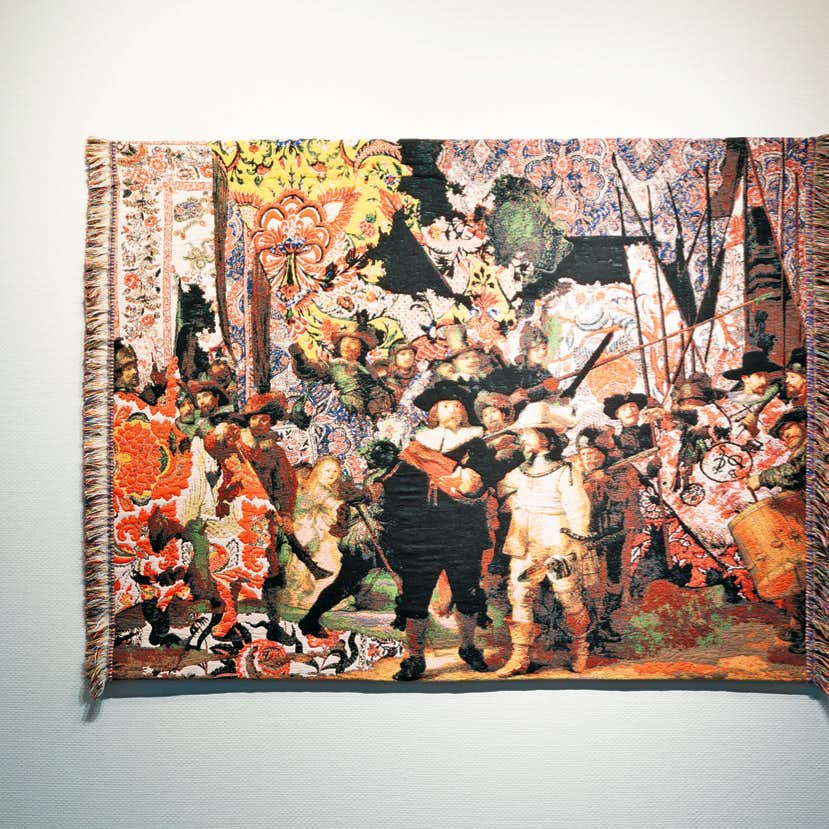

「体験型アートやコミュニケーションの成立を前提としたアートには興味がありませんが、破綻するかもしれない危機感と隣り合わせで意見を交わしながら進める、制作過程でのコラボレーションには可能性を強く感じています。レンブラントの絵画を引用した《華の闇(夜警)》(2019)では、《夜警》を所蔵するアムステルダム国立美術館のキュレーター、チンリン・ワンとともにコンセプトを練り上げていきました。彼にはキュレーターとしての幅広い知識があり、私には作品をつくる技術がある。もちろん1人でできることは1人で行いますが、複数人でこそ可能になることもある」。

作品制作だけではない。リサーチ段階から展覧会の実施や印刷物制作まで、技術者、クリエーター、デザイナー、キュレーターといったコラボレーターすべてを今回手塚自身が選び、プロジェクトは進んだ。

「キュレーターが作家を選び、作家は選ばれるのを待っているだけなんておかしいです。逆指名だっていいし、何より対等にリスペクトし合って、ひとつの目的に向かうほうが面白くないですか?」。

「自分自身が針と糸になるようだった」と、手塚は織物のデザイン段階時の感覚を語った。モニタ画面上でイメージを重ねたのち、それを織物の経糸と緯糸によって再現するためには、糸と糸の編目を縫うようなピクセル単位の微調整が必要となることを示した発言ではあったが、編集作業は画面上に限らない。手塚は過去と現在を、そして複数の地域を、さらには人と人をも、自ら針と糸になって出会わせる。

(『美術手帖』2019年12月号「ARTIST PICK UP」より)