震災を経た「なおす」行為の変遷をたどって。青野文昭インタビュー

1990年代から「なおす」をテーマとして、廃棄物や拾得物を用いた表現を続けてきた青野文昭。生まれ育ち、現在も活動の拠点とする仙台で開催された個展では1000平方メートルあるフロア全体をダイナミックに使った作品空間をつくり上げた。初期の作品から東日本大震災以降の新作まで、本展の担当キュレーターが話を聞いた。

破壊と再生の循環

──青野さんは1996年から一貫して「なおす」というテーマで制作されていますが、まず「なおす」に至るまでの経緯をお聞きします。

1990年の大学の卒業制作のときには森をテーマにしていました。最初は森の絵を描こうとしたんですが、公園造成計画で森が伐採されてしまいできなくなった。それで、切られた木を、別の切られた木で再生してみたのが最初のきっかけです。ところが、いわゆる普通の造形やものづくりでは「森の体験」は表現できないという限界を感じるようになりました。そんな試行錯誤をしながら、つくったものが壊れて、それが再生されるという「循環」のなかで、ものづくりをもう一度見直してみたのが大学院のときです。

──いわゆる森の風景画を描くのではないということですね。「循環」はどのように発生させていたのでしょうか。

最初は循環させるために、切られた木をあえて使用したり、描いた絵やかたちのある構築物を燃やしてなおしたり、ということをしていました。それが1990年から95年頃までです。ところが、自分でものを壊していると、だんだんと見栄えよく壊すようになってしまった。また、燃やして黒焦げになったところと、絵具で黒く塗った箇所の違いが、第三者には気づかれなかったりもしました。それで、修復作業をちゃんと作品で伝えるには、最初から壊れたものを拾ってきて、なおす部分だけに自分の手を加えたほうが良いのではないかと考え、拾った板きれなど小さいものの修復を1996年くらいに始めました。

普通、「なおす」や「修復」といえば、壊れた道具を修繕し使えるようにするのが第一目的ですが、その目的に隠れてしまう部分が大きいと考えていました。自分は道具としてなおすことは意図していないし、ものづくりでもない、その中間領域に何か別の創造性があるのではないかと思いました。それで、次から次へと拾ったものはなんでもなおしていきました。立体的なものを拾ってなおすと立体になるし、看板だと絵画っぽい感じになる。あたりまえのことですが、拾ったものに応じて表現の形態も変わるという発見がありました。

──破壊と再生をひとりで循環させるというのは、整合性への意識と同時に自閉的な息苦しさも感じるのですが、そこに「拾う」過程を入れることで制作の一部が他者性に委ねられ、サイクルが開かれたように思われます。

そうですね。自分で壊す場合、壊すものを恣意的に選択していましたが、拾ってくるようになると予想しなかったものとの出合いがありました。それまで制作に必要なのは自分のアトリエだけで、燃やす場所さえあれば良かったのですが、どこで何に出合うかわからないという場所性も制作に関係してきました。

「欠片」から「被災物」へ

──青野さんは拾得物について「欠片」という呼び方をされていますが、欠片を拾うことは青野さんにとってどういう意味合いなのでしょう。

落ちているものとはいったいなんなのかを考えるようになりました。欠片は、役に立たなくなって社会の境界線上に漂流しているものです。多くは人工物ですが、壊れていたりよじれていたりして、かつて持っていた意味を失っている。いまは地域のごみ回収が管理されていますが、少し前はある程度放置されていましたから、年月が経ち漂流していた欠片も多かったわけです。そういったものを拾うことで、自分が知らない時間と空間へつながることができるという感覚があった。未知の領域への手掛かりですね。

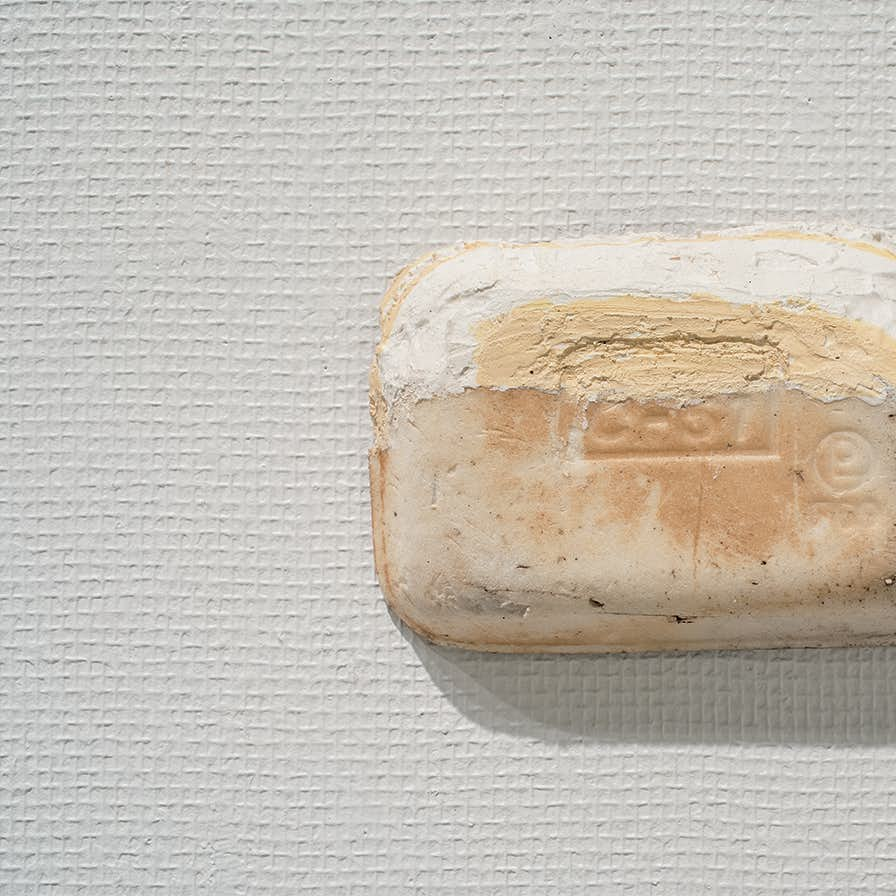

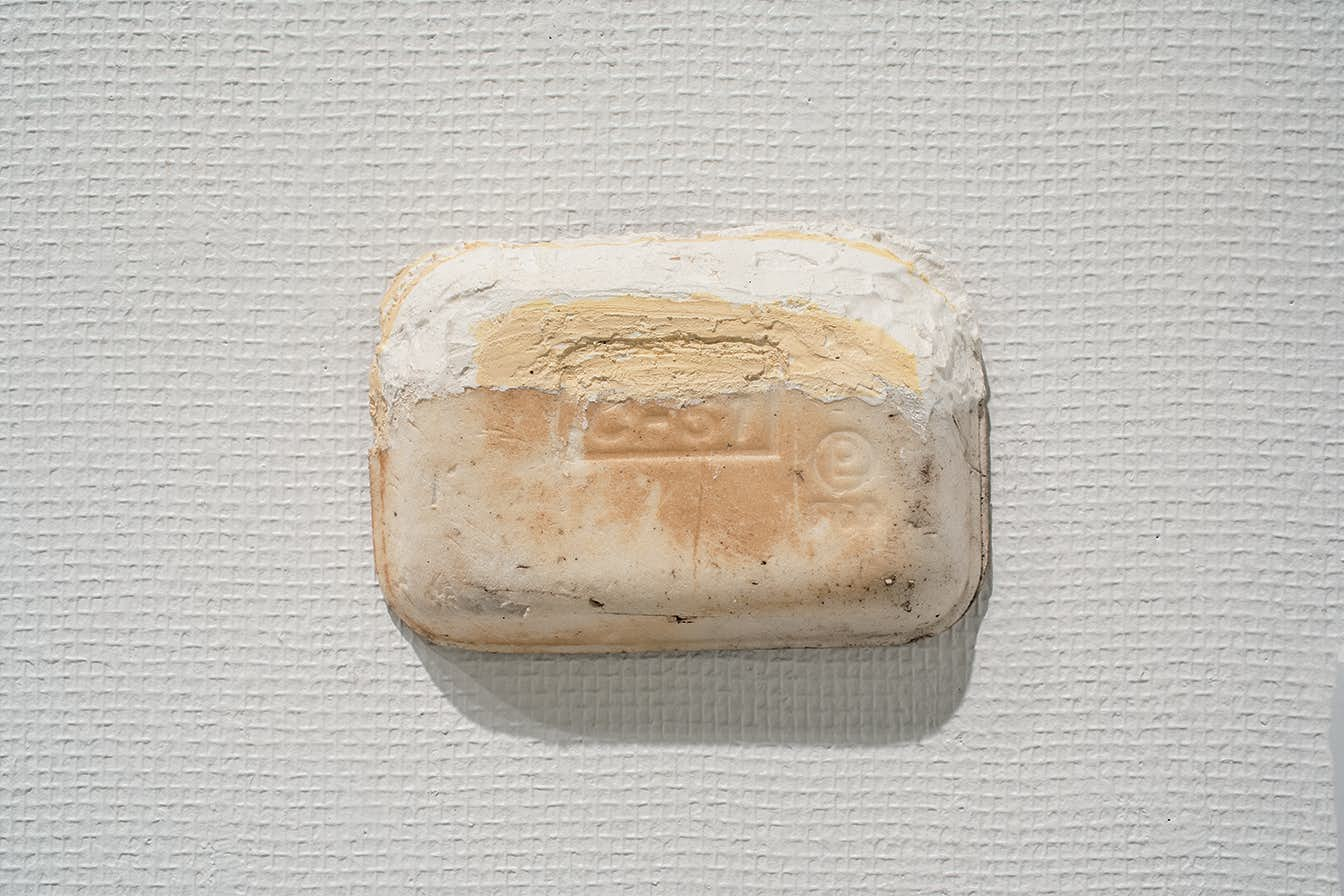

──2011年に東日本大震災が起こってからは、青野さんが拾ってくるものは「欠片」的な存在ではなく、「被災物」というカテゴリーで受け取られるようになりましたね。実際にそのものが被災物かどうかは別として、すべて被災物に見えてくるという。

そうですね。震災前は基本的にはつまらないもの、どこにでもあって大事にされていないものが、なおされることで大事なものになるということを意識していました。震災後は、いままで拾っていた場所が津波による被災地区になり、そこにあったあらゆるものが泥をかぶって被災物という特別なものになってしまった。そして、特別なものである被災物を用いることで、日用品としてのものの性質と、ものが被災した過程が二重に浮き上がった。震災後は、家にあるタンスなどの日用品を代用素材として、被災物を埋め込むような復元の仕方がしっくりくるようになりました。

それはおそらく日常空間と被災した出来事をひとつにつなげていくことであって、被災物を修復し完結するというよりは、震災という言い知れぬ体験や、現在直面している状況を浮かび上がらせる行為だったと思います。そのうえで消し去ることも避けることもできない傷や脅威、異質なものごととともに生きざるをえない新たな生のかたちを、作品というひとつのかたちに託そうとしてきたつもりです。

──被災物は意味を失っておらず、震災の記憶をはらんでいる。また逆に、震災以後は、欠片であっても日常性と同時に震災が反芻されるわけですね。

震災後は「なおす」という行為の意味合いやモチベーションがまったく変わりました。震災前から「合体」シリーズではタンスも扱っていたんですが、それは結構苦しかったんです。立派なタンスをわざわざ切って、拾ってきた欠片を埋め込んだりして、いったい何をやっているのか……という感じだった。しかし、震災後は失われていくものを立ち上がらせるために、身の回りのものを犠牲にし、壊して材料にするということに、ある種の意義を感じました。

それはおそらく、欠片が被災物に変わったことにより、私たちにとって特別な意味を持つものになったからなのだと思います。ですから震災後は、もとの姿が類推できるように復元する方向にモチベーションがあり、抽象画のように見える平面作品はあまりつくっていません。ものの背景には失われた生活や人の影があり、そういう部分に反応しているのでしょう。人間のかたちも少しずつ出てきますしね。

──震災前と後で意味の変化はありながらも、「なおす」というコンセプトそのものは変わらず継続していますよね。場合によってはガラッと変わってしまうことも考えられますが。

本来、欠片としての漂流物はすべて、人知れず何かの事件性をはらんでいるかもしれないんですよ。台風で流されたかもしれないし、溺れた人の靴かもしれない。それと被災物を区別するのも変だなという思いもありました。拾うことの一期一会は、震災によって変えてしまうとこれまでの全否定になるし、震災自体にも蓋をしてしまうことになる。あの震災に関することはよく「想定外」と言われていましたが、そういう出来事だからこそ、自分のやってきたことの真価が問われるという思いもありました。

──なるほど、と了解したうえでさらに言えば、震災前は観察者的なスタンスが一貫していたと思いますが、震災後の「なおす」は何か違う。それには当事者性が影響していますか?

あまりにも震災の当事者として活動していましたから、おそらくなおすことは自分自身の治癒とも関係していると思います。沿岸部で廃棄物が焼却され処理されていく様は、自分が見ていた世界が消滅していくような感じでした。報道される部分はわずかですし、使命感のようなものを感じてつくり続けた年間でした。同じように当事者としての意識が強く制作に働いたことは震災以前にもあり、それが鳥居の作品(《7年前に破棄された八木山越路神社・鳥居の復元 2000.6.12》、2001)などになりました。ただ、この種の作業では、思い入れが強いためか、かえってうまくいかないことも多いです。

作品空間に現れた人型

──震災の後の作品に人型が出現するのは、青野さん自身の当事者としての意識の表れなのでしょうか。

それはわかりませんが、自分の作品空間に人がまったくいないことが不自然に感じ始めたんです。車をなおしたり家をなおしたりしているのに、人だけ避けるのはおかしいような気がした。衣類もたくさん拾うものですから、人の姿も一緒にあるべきなのではないかと。また、タンスは服に合わせてつくられているので、どうしても中の空洞が気になりだした。人体のサイズに合わせてできているので、必然的に人の姿が連想されるんですよ。

──タンスや人型が登場する作品が展開していくなかで、例えば2017年の武蔵野市立吉祥寺美術館での展示のように、大きなインスタレーションになっていく。《水源をめぐるある集落の物語:東京―吉祥寺・井の頭AD2017〜BC15000》(2017)では、タンスが集合して街路のような空間がつくられていました。

震災の翌年2012年に制作し、あいちトリエンナーレに2013に出品した、テーブルを並べて船を復元した作品《なおす・代用・合体・侵入・連置(震災後石巻で収集した廃船の復元)2012》と、タンスを並べてトラックを復元した作品《なおす・代用・合体・侵入・連置(震災後東松島で収集した車の復元)2013》があります。そこで、代用素材を複数並べるといくらでも大きいサイズのものが復元可能だということがわかってきました。タンスを1個増やすと余白が増えて、余白が空間へと展開していく。ものと周囲の空間全体で表現する構想も可能かなと思っていたところ、吉祥寺で展示の機会がありました。

あの展示は、震災とは関係ありませんが、震災以降の作品からヒントを得て展開しています。吉祥寺では街の中をたくさんの市民が自転車で走っている様子を見ましたし、不法投棄された自転車が多く提供されたこともあり、自転車の走る空間をタンスでつくっていこうと考えました。思考錯誤の結果、美術館の空間に即して四角く囲んだ配置になりました。

また、空間のなかにバラバラに配置するのではなく、ひとつの構築物としての塊感を意識しました。そして、吉祥寺ではほかにもいろんなものを拾ったんですが、井の頭恩賜公園では地面を掘ると縄文土器の破片とかが出てくるんです。いや、掘らなくても落ちていた。そんなこともあって、自然と過去の時間とつながるイメージになり、タイトルに使った言葉も「AD2017~BC15000」という少々、大げさなものになった(笑)。空襲の不発弾があの辺から出てきたらしいという話からも妄想を膨らませたりして、過去を想起させるものをいろいろ埋め込みました。

生まれ育った仙台をテーマにした新作

──さて、青野さんはこれまでずっと仙台で制作活動をしてこられましたが、公共の文化施設での大きな個展は今回のせんだいメディアテークでの展覧会が初ということになりますね。

そうですね。今回は一般的な回顧展のように時代ごとに部屋を分けて展示するのではなく、震災以降の作品を中心として、ひとつに連関した空間をつくったことで、震災後にやってきたことを集大成として見直す機会になったと思います。

──今回発表された新作である、《ウミノカゾク》(2019)と、《僕の町にあったシンデン》(2019)についてお伺いします。

《ウミノカゾク》は、津波で被災した妻の実家である、岩手県宮古市鍬ヶ崎のさとう衣料店を主題としたものです。構想だけは長く頭のなかにあったのですが、手がけられずにいました。年に震災のお見舞いに行ったときに衣料店の床だけが残っていたので、テーブルをつなげて床と床の上を再構築してみようと考えていました。しかし、震災に関する作品は展示する機会がなかった。震災について正面からテーマとして扱うことが許されたのは2013年のあいちトリエンナーレと16年の「いま、被災地から─岩手・宮城・福島の美術と震災復興」展(東京藝術大学大学美術館)くらいだったと思います。ほかでは、人型が現れる作品など困ると言われたこともありました。

しかし、せんだいメディアテークは震災のアーカイヴ活動をしている場所なので、2年かけてしっかり準備しました。当然、宮古の状況は時間経過も含めて震災当時とは変わっています。衣料店も、義理の弟の代になり別の場所でお店を再興しています。その後も台風の影響などを受けながらも乗り越えてきている。言うまでもなく震災以前から長く海とともに生きてきた家族なんです。そこに自分の一端もつながっている。そのことを表そうと考えました。

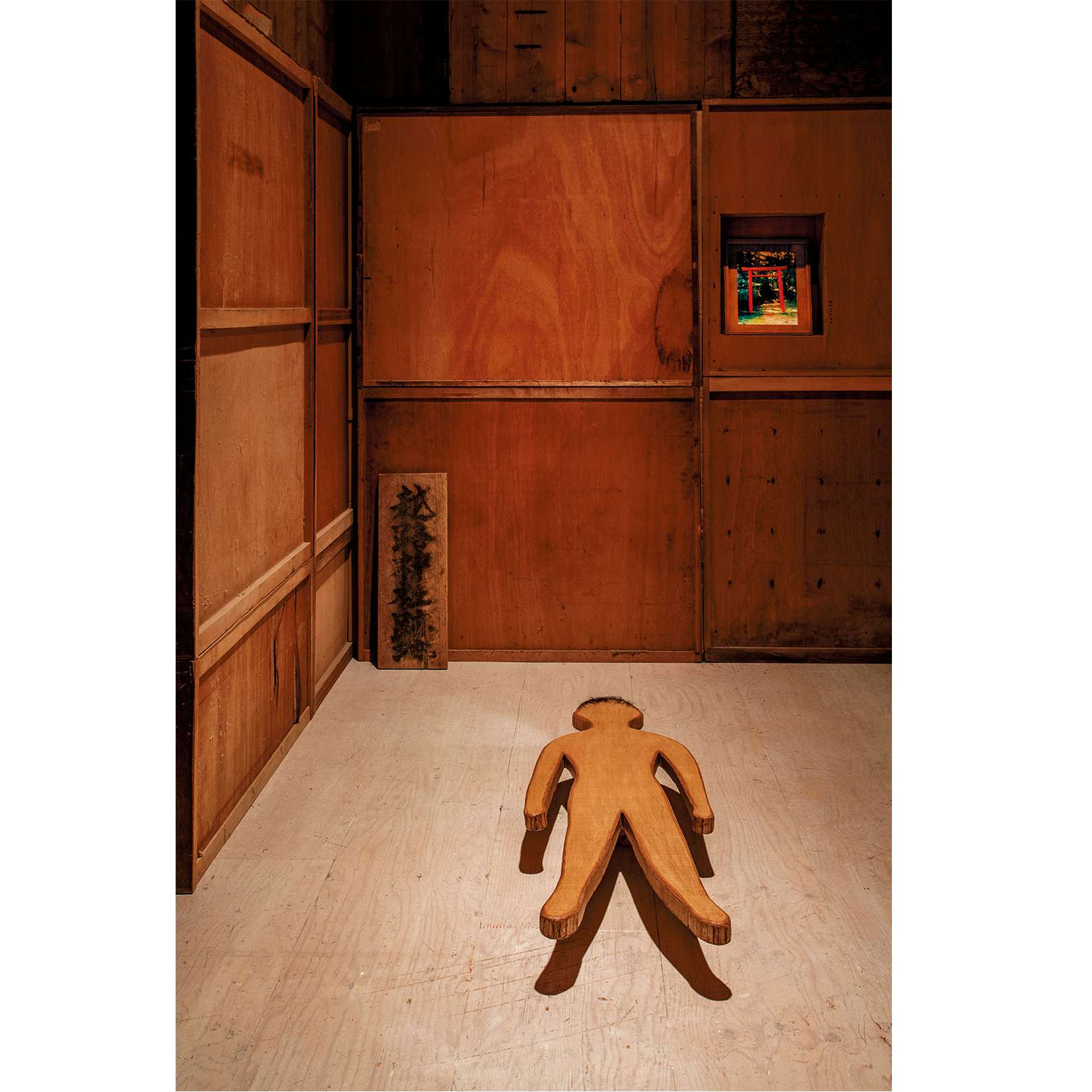

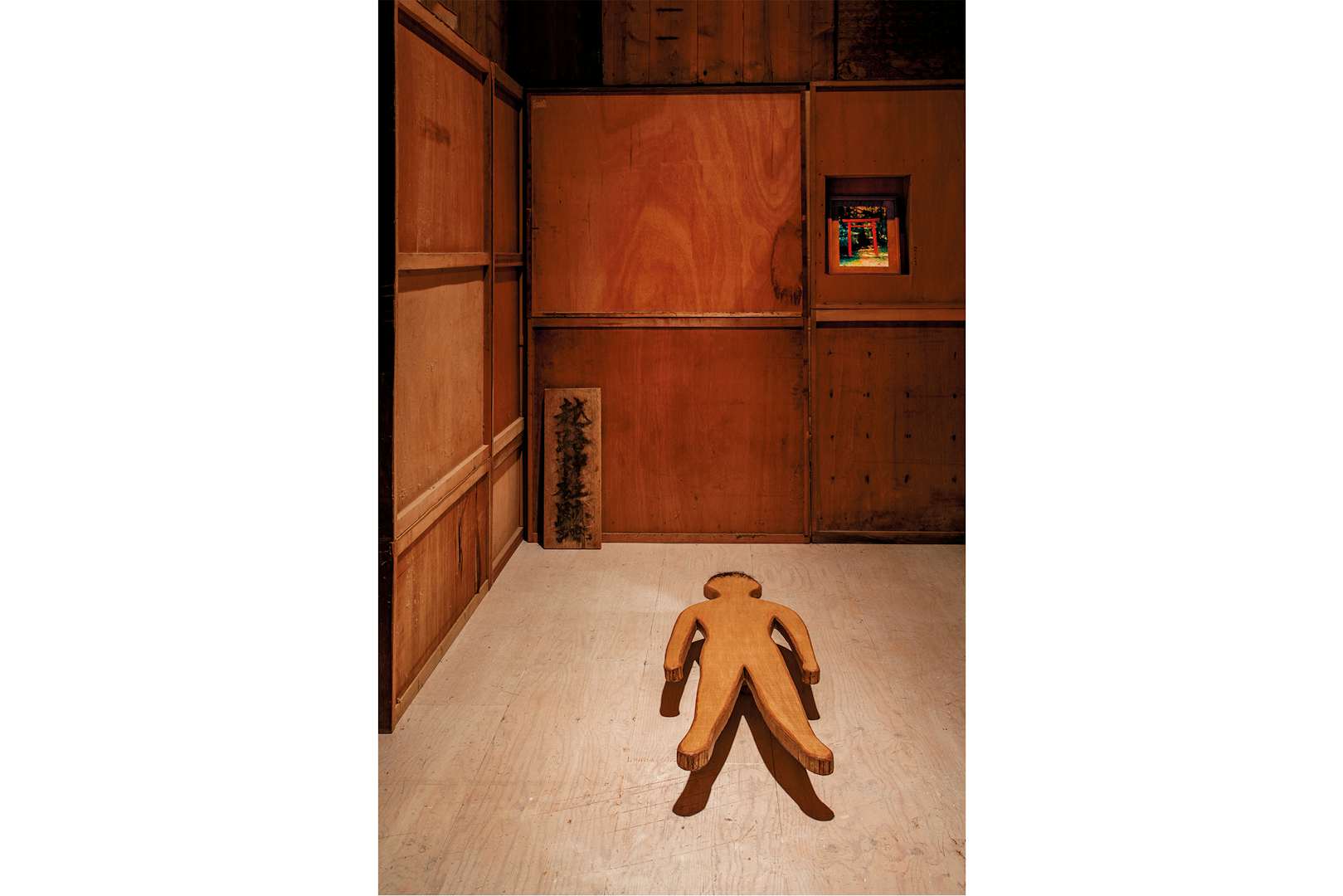

《僕の町にあったシンデン》は、生まれ育った八木山(旧名:越路山)を扱っています。八木山を主題にしたきっかけは、かつてそこにあって廃棄された越路山神社の鳥居を拾ったことからです。また震災の年前に実家のある仙台の中心部に戻ってきたことも制作に大きく影響しています。八木山は、それまで特殊な山だったのを削り取って裏側にニュータウンをつくっちゃった場所です。八木山は生誕地ですが、このニュータウンにまったく魅力を感じず、子供の頃は、山の奥や端の辺りばかりほっつき歩いていました。

ただ震災後、いろいろな観点から故郷を見直すことが重要なことのように思えてきました。同時に、子供の頃に感覚の赴くままに山歩きをしていた体験が、破棄された神社の存在や震災のことと一本につながってきたのです。今回の展覧会では、震災後の自分の10年ぐらいの精神的プロセスがそのまま空間に展開されて、過去から現在までの街巡りをするような空間になりました。

──舞台としているこれらの場所の関係性や、過去との連続性についてはどうお考えですか?

宮古の鍬ヶ崎という街は津波でほとんど流されてしまったところなんですが、去年妻の実家に行ったときに改めて気づいたのは、丘の上にあった熊野神社は無事で、その丘から下を見たとき、すべてが新しい家につくり変えられてニュータウンのようになっていたことです。こうやって歴史を経てきたのかと思いました。そして、この神社のように共同体を見守り続けてきた場所が仙台平野にはあるだろうかと考えたとき、自分の生誕地にあった越路山神社のことを思い出したんです。

八木山は仙台城のある青葉山と一体になっていて、海から見たとき、最初に目に入ってくる山ではないかという考えから、作品のストーリーをつくりました。八木山というのはじつは、災害の歴史と深く結びついていた場所なのではないかと。伊達政宗が城を築く以前は神社やお寺がたくさんあって、仙台という地名の由来の一説である千体仏もこの山にあった。それらを退けさせて城をつくったことがわかったとき、震災と宮古と自分の住んでいた八木山が全部つながった感じがしました。子供の頃から、八木山から太平洋を見て育ちましたが、震災によって、改めてここは海とつながりがある場所だったと気づかされた。

今回の展示では、宮古の作品から越路山神社の作品が見えるように配置していますが、これは宮古側から見ると熊野神社でもあるような見え方を意識しています。そして、神社の作品のほうから見ると、人型のタンスがたくさん立っている方向が海岸側で荒浜や閖上なんです。

──ここでは人型の展開の仕方も興味深いです。これまでは服や自転車というものから発生し展開しているけれども、この作品ではものと無関係に人型そのものが存在し、何かの形代のようでもある。

八木山の作品の真ん中で寝ているのは明らかに形代、依り代ですね。もともと、海岸から見た山は人の意識を引き寄せるものだったらしいです。あの人型は、意識の集まる目安として抽象化しつつ、人毛で頭髪を生やしました。いま土地は造成され、越路山神社も廃棄され、見えない領域との交流が遮断されてしまったけれども、あの山は、神社以前からあったわけですから、より太古の時間まで想像してつくりました。また展覧会のタイトルにもある「声」というのは、そこに鎮められてきた埋まっている声でもあるし、海からの声でもあって、八木山はそれらを受け取める場所でもあったはずで、その気配を表そうとしました。

──人型の変遷に明らかですが、震災を経た集大成のような八木山の作品を見ると、青野さんの関心は、失われた物語性や霊性を「なおす」方向へと向いているように思われます。

本当はそういったテーマが好きなのかもしれないですね。これまで、基本的には封印してきたんですが、八木山の作品では禁則を緩めたような感じで制作しました。たんなる個個の物体ではなくて、総合的な再生を試みています。だからといってただフィールドワークの調査結果を提示するのとも違い、あくまで拾ったものを通じてなされる再生ですけれども。

──八木山のような展開は今回だけで、またこの後、禁欲的な方向にいく可能性も?

そこはこれからゆっくり考えようと思います(笑)。昔から、民俗学的関心が強く、こけしをはじめ、アジアのお面や人形を集めたり、変なものをいろいろ見つけては調べたりしてきているのですが、いまのところほとんど美術に活かせていないので、いつ発揮できるのかと(笑)。また、いずれは東北全域をテーマにしてやってみたいです。今回はニュータウンである仙台の八木山を扱いましたから、民話にあるような、おどろおどろしいまでのイメージの解放とまではいっていないのですが、東北全域まで広げることで大きく変わってくる可能性はありますね。

(『美術手帖』2020年4月号「ARTIST PICK UP」より)