吉岡徳仁が語る《Prismatic Cloud》。「光を超えるものを表現したい」

日本を代表するデザイナーのひとりである吉岡徳仁。その最新にして国内では最大の作品《Prismatic Cloud》が、東京・銀座のGINZA SIXに登場した。この「光の彫刻」やこれまでの作品について、吉岡本人に話を聞いた。

2017年の開業以来、草間彌生をはじめ、ニコラ・ビュフ、ダニエル・ビュレン、塩田千春といった国際的なアーティストたちが作品を発表してきたGINZA SIXの巨大な吹き抜け空間。20年2月、ここに吉岡徳仁による《Prismatic Cloud》が登場した(展示は2月下旬まで)。

1967年生まれの吉岡徳仁は、言わずと知れた日本を代表するデザイナーのひとりだ。倉俣史朗や三宅一生のもとでデザインを学び、2000年に独立。オルセー美術館に常設展示されているガラスのベンチ《Water Block》をはじめ、クリスタルプリズムの建築《虹の教会》、ガラスの茶室《光庵》など、その詩的な作品はつねに話題を集めてきた。また今年は、東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレートーチのデザインを担当したことでも注目されている。

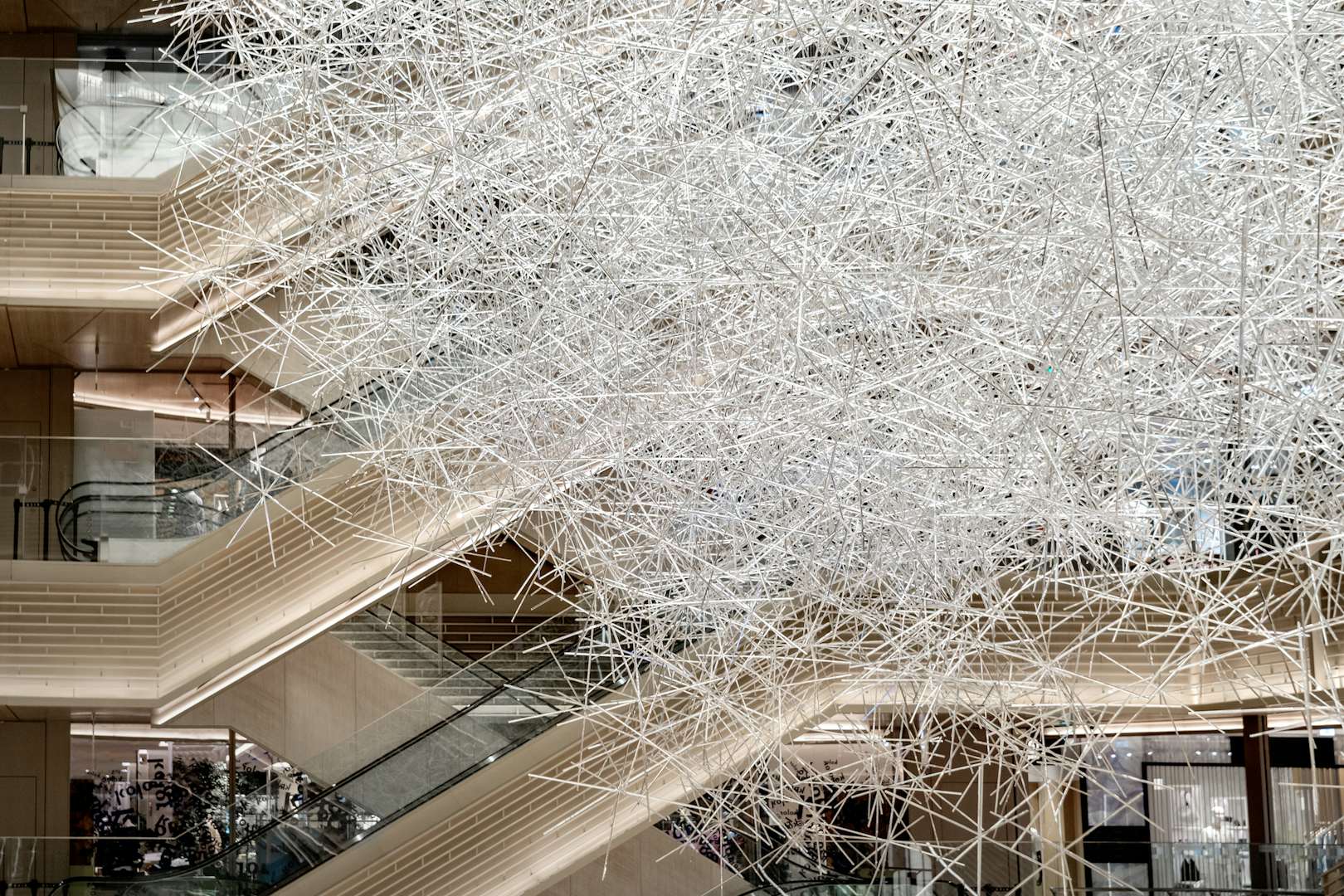

今回、吉岡が手がけた《Prismatic Cloud》は、巨大な雲をイメージした光の彫刻。約1万本ものプリズムロッドを積層させた全長10メートル、高さ15メートルにおよぶ巨大作品だ。吉岡はこの作品にどういう意図を込めたのか。またその制作に通底するものとはなんなのか。話を聞いた。

*

──《Prismatic Cloud》はどのようなコンセプトでつくられたのか、あらためてお聞かせください。

GINZA SIXの吹き抜けは、草間さんの作品などが展示されたのを見てきました。そこで自分だったら何ができるだろうと考えたとき、光の彫刻としての《Prismatic Cloud》が合うんじゃないかという考えがありました。

──もともとこの作品は海外で発表されたものですよね?

そうですね。下に置くバージョンと上から吊るすバージョンがあって、ヒューストンのアレンセンターで2017年に初めて《Prismatic Cloud》を上から吊るして展示しました。

1万本のプリズムロッドは1本1本長さを決めてデータ化していて、光のシミュレーションを行ったうえで、全体のフォルムは全部今回のためにつくり変えたんです。フォルムは100パターンほどつくったでしょうか。最終的な決め手は感覚なのですが。

──GINZA SIXの吹き抜けは展示場所としては特殊だと思うのですが、吉岡さんはどういう印象をお持ちだったのでしょうか?

機能がある空間のなかで表現することの難しさはありましたね。巨大だし、空間にいろんな条件がある。そんななかで、どういう驚くようなことができるのか。軽くて、作品を感じさせない、それでいて心を動かすような巨大な何かを意識していました。

この作品は途中段階で、みなさんの記憶と作品がどこかリンクすることで完成すればいいなと。つくって終わりではなく、人とのコミュニケーションが必要なんです。

──吉岡さんの作品は、《Water Block》にしても《虹の教会》にしても、水や光といった自然の要素を作品に取り込んでいますよね。そこにはどういった思いがあるのですか?

まず日本の自然観がありますね。海外で展示などをしていると、自分の作品によって自分のクリエーションがわかってくる。そうするなかで、日本の自然と自分の作品がリンクするようになっていったんです。震災前の08年に、21_21 DESIGN SIGHTで「セカンド・ネイチャー」という個展をしましたが、そのときは「これからさらに自然と人間の関係性が価値を持つんじゃないかな」と考えていました。自然の神秘的な部分をかたちにできないかなとはずっと思っていたんです。

──「自分の作品によって自分のクリエーションがわかる」とおっしゃいましたが、ある作品から次の作品に移るとき、自分のなかで何かフィードバックを得て進んでいくのでしょうか?

フィードバックというよりは、つねに新しいものはないかと探しているんです。色々想像しながら、実験しながらつくっています。

──よく聞かれる質問かもしれませんが、吉岡さんは「デザイン」と「アート」の違いについてどのような考えをお持ちですか?

正直言うと、自分のなかではどちらでもいいかなって。世の中のカテゴリーが分かれているだけで、実際はグラデーションで境界線はないと思うんです。

デザインはいろんな条件のなかで新しいものをつくりだす難しさがある、アートは自由な発想でスタートするという難しさがある。両方難しい点はあると思うのですが、自分は(見る人に)「デザインかアートか」という二者択一を考えさせないことをやりたいですね。アート自体が輪郭をはっきりさせるものではないと思うんです。輪郭をつくった瞬間にアートではなくなるというか。

──吉岡さんの作品は、ガラスやプリズムを多用されていることが大きな特徴ですよね。そういった素材のどこに惹かれるのでしょうか?

いままで私が世界で一番多く透明なものをつくってきたと思うのですが(笑)、光を素材にしたいんです。それがガラスやアクリルなどにつながっている。

光は綺麗だし、心に響く素材なんですね。インスタレーションなんかでも、自分が一番体験したいと思うのは光の作品。光でありながら光を超えるものを表現したい。テクノロジーの光じゃなくて、太陽光に近いようなもの。生きている光です。

──例えば美術館の展覧会などを見ていて、ほかのアーティストの作品からインスピレーションを得ることはありますか?

どちらかというと空間からイメージが湧いてきますね。「ここでこういうことをやりたい」とか。東京都現代美術館も広大な空間なので、あそこで巨大な《虹の教会》をつくりたいと思ったんです。京都の将軍塚青龍殿で展示した《ガラスの茶室 – 光庵》もそうですが、周囲の空間が作品の一部になるんです。

──空間も含めて、となると作品は必然的に大きくなりますよね。

そうですね。壮大なスケールの作品が好きなんです(笑)。GINZA SIXも、許されるのならばエスカレーターまで達するくらいにしたかった。物理的にも概念的にも、「壁」を突き抜けるようなことがしたい。感動はそこにあると思うんです。