多様なカルチャーを横断する「振動」の絵画。角田純インタビュー

1980年代からデザイナー、アート・ディレクターとしての活躍を広く知られると同時に、30年にわたり絵画作品の制作も続けている角田純。昨年のPARCEL(東京)での個展に際して、カウンターカルチャーに関連した多様な活動と絵画制作の背景について話を聞いた。

角田の作品は、非常にミニマムな抽象絵画でありながらも、同時にカウンターカルチャー特有の軽快でエッジーな感覚が宿っている。淡い色彩からは一見素朴な印象を受けるが、サイケデリックな怪しさや神秘性も感じさせる。

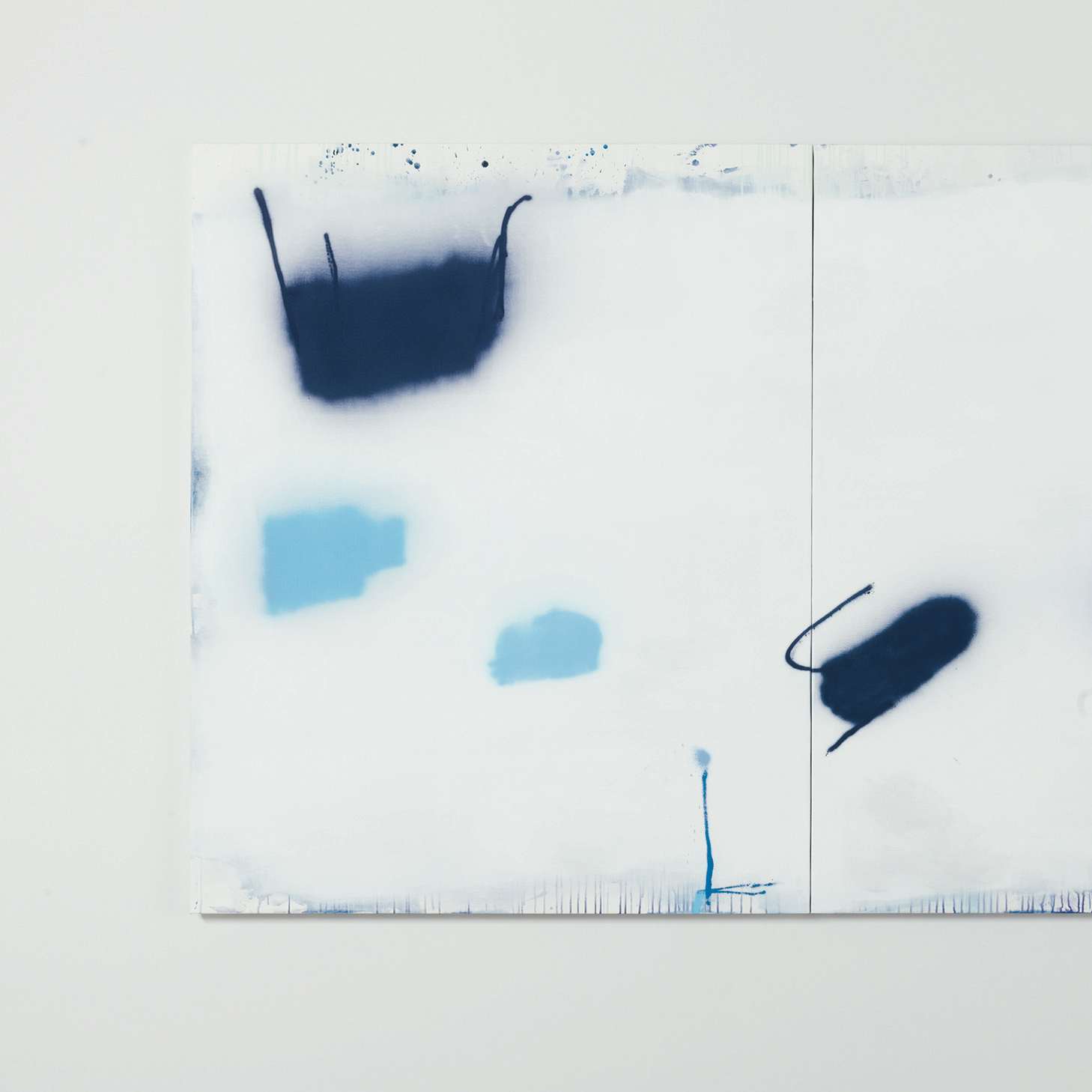

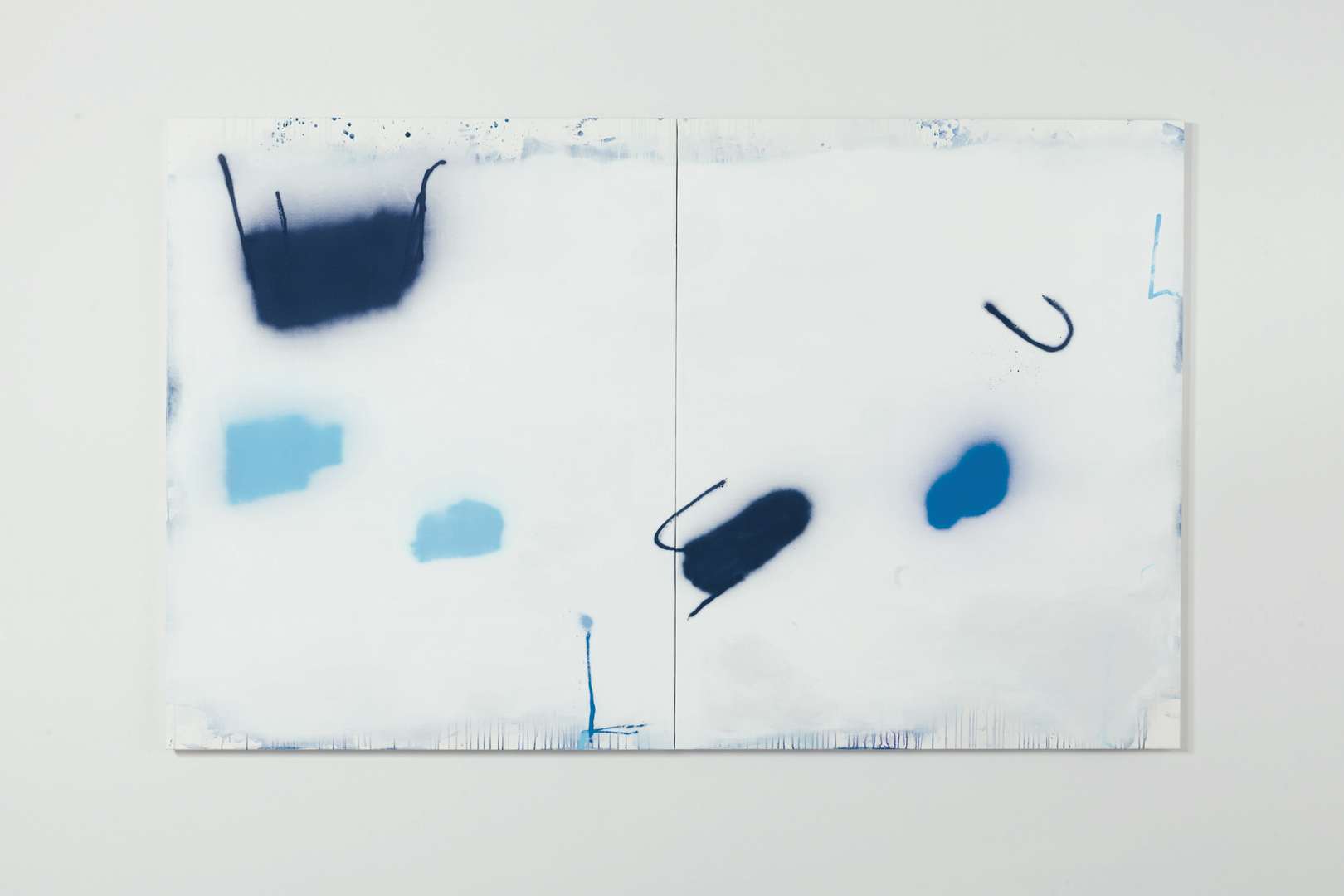

2019年11月に東京のPARCELで開催された個展「A New Career In A New Town」での大作《WOOLSOUL》は、薄く色が塗り重ねられた下地に、スプレーで文字らしき記号が軽快なタッチで描かれている。一見すると日差しによって色あせた落書きが残る壁の表面を、薄く剥がしてキャンバスに貼り付けたかのようだ。しかしよく見れば書道のように「間」を際立たせながら、グラフィティのスプレー画法の大胆なタッチでそれらの「記号」が描かれていることがわかる。ミニマムな画面に絶妙のバランスで緊張感と躍動感を同時に表現することで、「静と動」の関係を生成し、絵のなかに独特なリズムを生み出しているのだ。

「私は、絵を通して『音と形のあいだにあるもの』を描こうと考えています。音も色も振動の波形なので、似たような存在です。例えば、スーフィズム(イスラム神秘主義)という、9世紀頃にイスラム教の世俗化や形式化を批判した改革運動では、イスラムでは珍しく音楽を用いる儀礼がある。その儀礼には楽譜のようなものがあって、字と字の『行間』で『リズム』を表現しています。インドのタントリズムにも類似した表現がありますが、音と形の関係については、これらつの思想からも影響を受けました。絵を描くことを音楽に例えると、筆致がリズムで、色はトーン。音楽の構造ではリズムはトーンの後からくるのです」。

角田の作品には、サイケデリックな印象のものもあるが、バランスの良い色彩配置や繊細なタッチのなかに、同じように静かなリズムがあるものが多い。それは降り始めの雨がポタポタとアスファルトの表面に落ち、流れていくような静かな音の感覚だ。このような角田の表現は、先にふれたように書道やカリグラフィ、またはグラフィティのような、反復の鍛錬から最善の一筆を探し出そうとする文字表現に基礎をなしており、その点において角田は非常に熟練した表現者なのである。

カウンターカルチャーとアートの交わり

しかし角田はそのキャリアの長さに対して日本の現代美術の世界において広く認識されていない、いわゆる知る人ぞ知る存在である。それには明確な理由がある。じつは角田はグラフィック・デザイナーとして長く活動しており、デザインの仕事のほうが広く知られているからだ。映画『バグダッド・カフェ』のメインヴィジュアル、小沢健二や忌野清志郎のCDジャケットのデザイン、建築雑誌『HOME』やカルチャー誌『BARFOUT!』のアート・ディレクション、奈良美智のポスター、リチャード・プリンスや五木田智央の画集デザインを手がけた。

しかし角田は「元デザイナーのアーティスト」ではない。そもそもずっとアーティストでありながら、デザインをアーティストならではの視点で展開してきたのだ。それは昨年PARCELで展示された作品を含め、30年以上描きためられてきた膨大な量の絵画作品が証明している。

また同時に角田は、カルチュアル・アクティヴィストとして、90年代の東京のカルチャーシーンの発展に大きな功績を残す人物である。そもそも筆者が角田を知ったのは非常に遅く、2014年の暮れに東京・神田にあるカフェギャラリー「TETOKA」での角田の個展「looking for water」で初めて彼の作品を見た。TETOKAは古物や古本を扱っていることもあり、展覧会には作品だけでなく角田のスタジオに飾られているオブジェや資料、ほかのアーティストの作品などがインスタレーションのように配置された。ほかには、角田の書道、数々の珍しい鉱石や結晶、メキシコの十字架、自身で掘ってきたという縄文土器なども展示。また同時に、リチャード・プリンスの写真、インテリア・デザイナー木村二郎の家具、五木田智央やエリック・パーカーのドローイングも見ることができた。

スピリチュアリズムやグラフィティ、縄文や南米文化──角田の表現はそのような多様な文化様式を独自に解釈・参照した絵画で、展覧会においてもバラバラのものが集まる実際の空間に調和を生み出し、その展示空間は独特な思想地図のように感じられた。それは謎めいた内なる世界観ではなく、いまの日本におけるカウンターカルチャーの価値体系を記す地図と呼べるものであった。

この展覧会で印象的だったのは、そのような展示構成の方法、作品の質はもちろんのこと、角田の多様なカルチャーへの関わりの経緯だ。角田はかつてデザイナー兼ディレクターとして『Jammin』などの実験的なカルチャー誌にも関わってきた。

その活動のなかで多様なカルチャーシーンから新しい才能を発掘し続け、例えばリー・マッギー(TWIST)とESPOとREASがジェフェリー・ダイチのギャラリーで企画した展覧会「STREET MARKET」のアートブックを企画・制作し(同インスタレーションは後にハラルド・ゼーマンのキュレーションにより、2001年のヴェネチア・ビエンナーレのアメリカ館で展示されている)、またファッションブランド「poetry of sex」のディレクターとして、国内外で活躍する多くのアーティストたちの一点物のTシャツを発表し、ファッションとアートをつなぐ道筋を開拓した。

当時パリの先駆的なセレクトショップ「コレット」に商品がフィーチャーされたり、エレン・フライスがディレクターを務めたファッション誌『パープル』と親密な交流があった。90年代から国内外を問わず、角田の存在はつねにカウンターカルチャーとアートの歴史のクロスポイントにあり、そのデザイナー兼アーティストとしての独特な立ち位置は特筆すべきものであろう。

マスのデザインからスピリチュアリズムへ

しかし角田はどのようにして、その独特な立ち位置で仕事をするようになったのだろうか。

「そもそもアーティストを志した理由は、サイ・トゥオンブリーに影響を受けたことだったけど、自分は(ジャン・ミシェル=)バスキアと同じ年で、高校生の頃はパンクスだった。でも時代的にグラフィティなどが生まれてきた時期で、自分も屋外で絵を描いたりしていた。美術大学に入ったけど、当時日本のアーティストとして生計を立てているのが、自分の知るかぎり横尾忠則さんだけだったので、自分もグラフィック・デザイナーをやりながら絵を描くことにした。20代で運良く、コムデギャルソンやソニーなど大きな仕事を担当したけど、80年代はデザインはマスに向かっていく時代だったんだよね。でも自分はもっと人間にとって本質的なことについて考えたくなって、マスのデザインから距離を置くようになった」。

90年代の日本のカウンターカルチャーでは、スピリチュアリズムやヒッピー文化が盛んであった。その影響もあり、角田は90年代初頭からスピリチュアリズムに興味を持ち、神秘学者のジッドゥ・クリシュナムルティに会いにインドへ行ったりもする。結果的に彼には会えなかったのだが、山梨に瞑想を教えてくれる人がいると聞き、山梨に引っ越すことになる。

「結局瞑想は何年かしてやめちゃうんだけど、引っ越した先の山梨の北杜市で木村二郎さんや三好悦子さんと出会って、2人が93年にギャラリートラックスを始めたのをきっかけに、そこで作品を展示してみることにしたんだ。それまでは人に見せるというより、ただ勝手に描いているだけだったから」。

ギャラリートラックスは、地方にありながら、多くの国内外で活躍するアーティストをいち早く展示・輩出するギャラリーとして知られており、建築は、そのオーナーであった木村二郎の作品のような空間を特徴としている。角田は当時から年に一度は展示に参加しているが、彼の紹介で高橋恭司、五木田智央、川内倫子、できやよいなどのアーティストの展覧会が開催されている。

「山梨での生活は楽しかったけど、デザインの仕事もしないと食べていけないので(笑)、東京に戻ることにした。そこでグラフィティや街の看板に興味を持って、メキシコやアメリカに写真を撮りに行ったり、街でESPOに突然話しかけられて仲良くなって、ストリートカルチャーに関わる仕事を始めた。でもその後、2004年に木村二郎さんが亡くなったことをきっかけに、自分の人生短いし絵を描くことに集中しようって思ったんだよね」。

絵画、音、文字に見られる振動

その後角田は少しずつデザイナーとしての仕事から離れ、本格的にアーティストとしての道を歩み始める。2012年にDIC川村記念美術館で開催された「抽象と形態」展において、角田の作品はジョルジョ・モランディの静物画と対比されて展示された。モランディの作品は一見静物画でありながら、配色のバランスによって色面と色面の境界線に揺らめきを表現しているが、角田の作品もまた、色面構成されたバックグランドに細かく描かれるドットや線描が、画面のなかに揺れるような動きを感じさせる。静によって動を生み出す表現に2人の共通性を見出すことができるが、角田の場合は瞑想や幻覚体験(ハルシネーション)の影響が強く感じられる。

それは歴史的、批評的に検証されることは少ないが、スピリチュアリズムやサイケデリック・アートに通じる表現であり、近現代の美術に大きな影響を及ぼしている分野だ。2018年にグッゲンハイム美術館で回顧展が開催されたヒルマ・アフ・クリントは角田と同じくスピリチュアリズムに傾倒した作家であり、色彩や画面構成など非常に類似点が多い。またスピリチュアリズムの系統で考えれば、植物やその種子を思わせる角田の初期作品に関してもルドルフ・シュタイナーのドローイングに共通性を感じられる。

「さっきも言った通り、自分は作品に関して音を重要だと考えているけど、音は振動、つまり揺らぎなんだ。最近はムックリ(倍音を奏でるアイヌの楽器)にはまっているけど、最近知った面白い話だと美空ひばりの『川の流れのように』は倍音が出ているらしいね。倍音の振動に人は惹きつけられるんだ。あと、ここ数年は書道に興味を持っていて草書のようなものを描き始めた。言葉が文字になり、文字が形を崩しながら振動になる。完璧に独学なんだけど」。

角田の実践はスピリチュアリズムやサイケデリア、書道からグラフィティまで、アウトサイダーとされる「外側の知性」を、「振動」を切り口に数珠つなぎに連結していく絵画だ。それはまるで多様な文化(トーン)の音楽をもブレイクビーツの上でつなげて披露するDJのような作法である。そういう意味では、角田は、近代的価値観が否定してきた外側の知性に、社会学や民俗学とは異なる絵画の観点から向き合い、秘められた文脈を発掘し、未知なる感覚への扉を開ける数少ない表現者だと言えるであろう。

(『美術手帖』2020年4月号「ARTIST PICK UP」より)