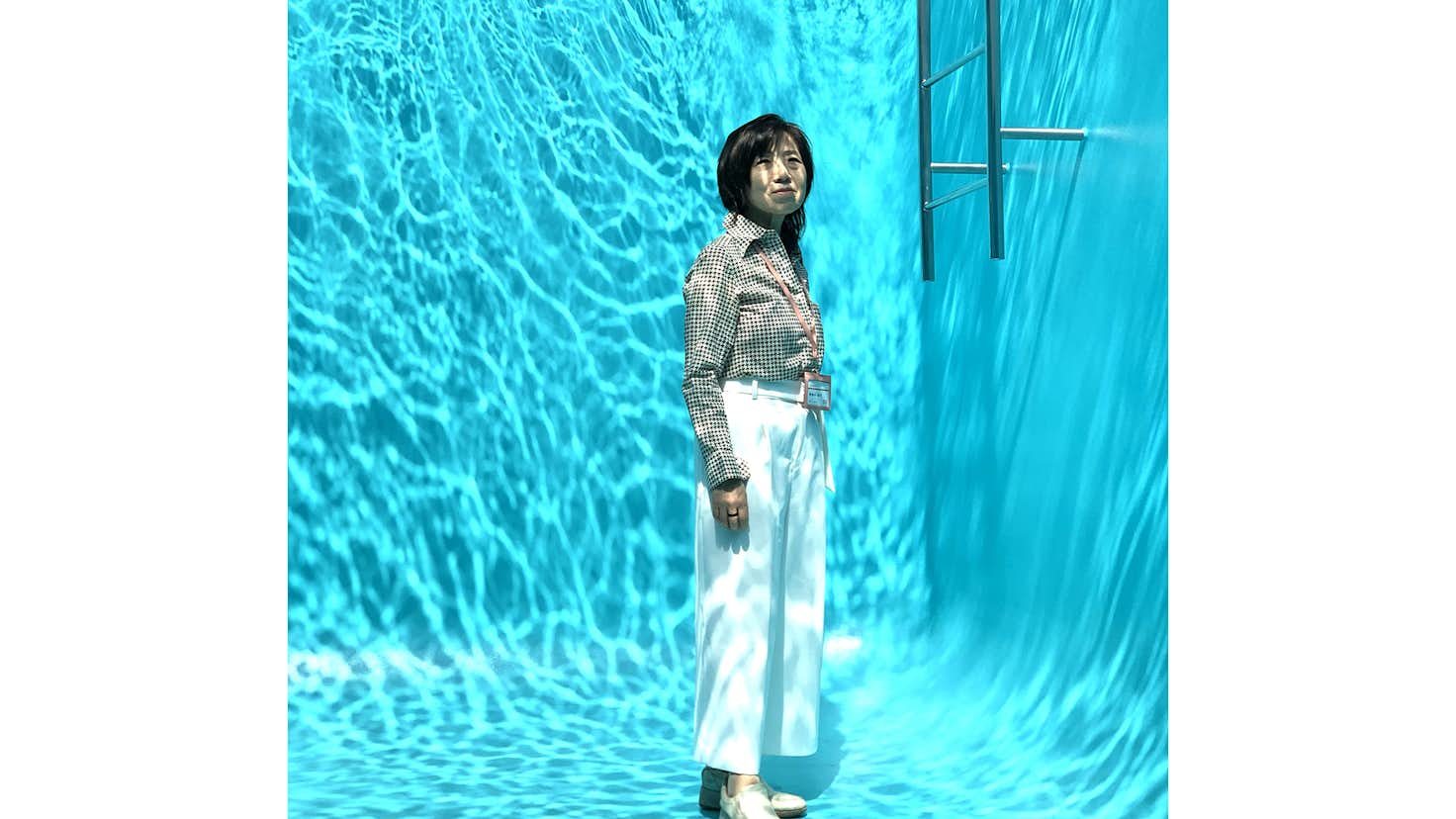

現代美術で不確実な時代を乗り越える。金沢21世紀美術館館長・長谷川祐子インタビュー

今年4月、金沢21世紀美術館の新館長として長谷川祐子が就任した。この美術館の開館にも携わった経験を持つ長谷川はこの美術館をどのような方向にディレクションしていくのか。話を聞いた。

──長谷川さんは1999〜2006年まで金沢21世紀美術館に在籍しており、開館にも関わってきました。コロナ禍という危機的な状況においてこの美術館の館長に就任したことをどのようにとらえていらっしゃいますか?

私はこれまでのキャリアでも美術館が順風満帆なコンディションのときに入ったことはないんですね(笑)。世田谷美術館の後、99年に開館前の金沢21世紀美術館に移ってきたわけですが、当時は公立美術館には予算がなく、そんななかでいかに現代美術を見せていくか、いかにアートをデモクラタイズ(民主化)できるかを考えなくてはいけなかった。金沢というのは非常に保守的な場所ではあるけれども、建築から一緒につくっていくということで可能性を感じていました。

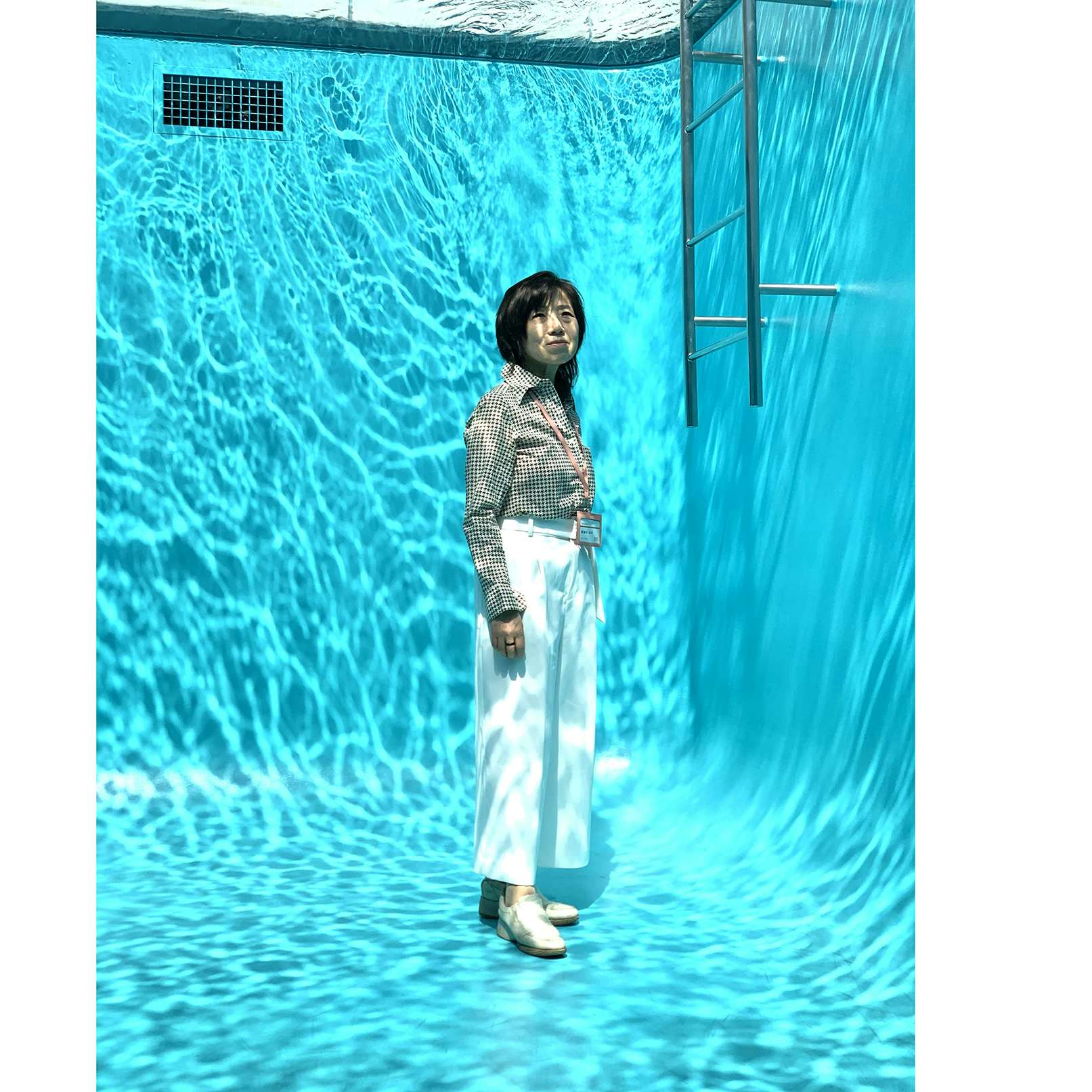

いまでこそ当館は成功していると評価されますが、当時の説明会では誰も現代美術のことをわかってくれなかったんですよ。レアンドロ・エルリッヒの《スイミング・プール》だって大反対だったんですから。

──そんなご苦労を乗り越え、いまの金沢21世紀美術館があるわけですね。もはやその人気は盤石だと思われます。

開館当時の金沢市長からは「美術館をサステイナブルな場所にしてほしい」と言われていました。美術館は資金難とセットで語られることが多いですが、経済的にもいかにサスティナブルにできるかを考えてこの美術館をつくったんです。ご覧いただければわかるように、当館は一つひとつの展示室が独立しており、サウンドインスタレーションを展示するときも仮設壁を立てる必要がないような設計になっている。そういう地道なことが大事なのです。

建物と一体化したコミッションワークもサスティナブルには重要です。一般的な彫刻などとは違い、体験型の作品はいつ来ても異なる体験ができるので、飽きられることがない。万が一、展覧会をする予算がなくなったとしても、コレクションとコミッションワークだけで生き延びられるようにと考えた結果なのです。

──体験型の作品はいまの時代では当たり前のようになっていますが、開館当時ではまだ新しいものでした。

アートはそのオブジェクトが大事なのではなく、そこで何が起こるか、鑑賞者の中で何が生まれたかがもっとも重要なのです。当館でもいまや多くの方々がスマートフォンで写真を撮り、Instagramに投稿してくれていますが、開館当時はそんな光景はありませんでした。でも、そうなる未来は予期していたんです。つまり、体験する人々が主役になると。この美術館は21世紀の始まりにできた美術館ですから、それまでとは違う考え方をしなければいけなかった。指標はハッキリさせなくてはいけなかったのです。

──金沢21世紀美術館は、当時といまでは何か変わりましたか?

コミッションワークを楽しんでいただいているという点は変わらないですね。美術館を市民の方々に活用していただくプログラムがとても増えたことはポジティブな変化です。ただあえて難を言えば、開館当初はアートだけでなくデザインや建築、ありとあらゆる新しい分野が交わって展開していくことを想定していましたが、いまはアートに寄ってしまっています。悪いことではありませんが、少し大人しいのかもしれませんね。私は2005年にマシュー・バーニーの日本初個展であり、日本をテーマにした新作のワールドプレミアだった「マシュー・バーニー:拘束のドローイング」(2005)を企画しましたが、これは世界的な話題となるものでした。展覧会はその後サンフランシスコなどに巡回し、映画も世界中でスクリーニングされました。いまはそうした発信力というかオリジナリティの強度が弱いかなと思います。

──長谷川さんにとって館長職は今回が初めてですが、どのように美術館をディレクションしていくのでしょうか。

日本の作家に世界の視線をどう向けさせるのか、ということは考えていきたいですね。この国のマーケットや展示施設だけでは限界もありますし、それは私自身が海外で様々な経験をさせていただいてきたからこその想いでもあります。

また現代は私が最初にこの館にいた時代とは違い、世界が不安定な状況になっています。非人間中心主義的な考え方もでてきており、私たちの生そのものがサスティナブルであるにはどうすればいいのかという問いに直面しています。コロナ禍によってさらにその課題感は強くなっているでしょう。そんなときにアートは何ができるのか。アートは感覚に訴えかけるものであり、解釈によってしまう言語を越えた共感を生み出すことができます。それがいまはとても重要であり、一番自由なかたちで提示できるのが現代美術館。機能を最大限にいかして、ナレッジプロダクションの場所にしていく必要があるのです。

不確実性の時代において、現代美術は強いですよ。多様性と未来に対するチャレンジ、そして新しい認識を要素として備えているのですから。その強みを活かしつつ、未来を迎える支度をすることがこの美術館のひとつのコンセプトとなります。

──そうした今後のために、長谷川さんの国際的なネットワークも活用されるのでしょうか。

もちろんそう考えています。いままで一緒に仕事をしてきて、その人となりを知っている方々や施設とともにコラボレーションしていくことが重要なのです。アイデアベースですが、例えばパリのパレ・ド・トーキョーと展覧会や人のエクスチェンジプログラムができたらいいな、とかね。いまも当館には優秀なスタッフたちがいますが、そこに外の風が吹き込んでくるとさらに面白い。外部キュレーターをお呼びして、そこから何か学んでもらうということも考えていきたいですね。

──ダイバーシティという意味では、これまで金沢21世紀美術館は全員が男性館長で、長谷川さんが初の女性館長です。そこに何か特別な意味は感じますか?

男性/女性という見方は対立項になってしまうのでとくにありませんが、私としてはこれまでの館長にない、オルタナティブなものの見方をすることが大切かなと思います。

──2024年には開館20周年の節目となります。何か具体的な計画はあるのでしょうか。

いまはまだなんとも言えませんが、もちろんモノで変化を示すことも大事だと考えています。ラーニングプログラムにおいても、コロナ禍で家にいることを余儀なくされている若い人たちをプラスのターゲットとしていきたいと考えています。

加えて、現時点ではグローバルとの接続もやや弱いので、デジタルで拡張できる部分は拡張して、世界とつながっていく必要があります。当然、フィジカルにこの美術館に来ていただき共感を生み出すことにフォーカスすることも大事なので、メリハリをつけていきたいですね。

──今後、長谷川さんご自身が展覧会をキュレーションすることもありますか?

それが条件で館長を引き受けましたから(笑)。金沢の歴史的文脈を反映したトランスヒストリカルな展覧会や、開館20周年を目指して、新しいエコロジーとアートの展覧会ができたらと思っています。多元的ヒューマニズムとでもいうべき「新しいヒューマニティ」を見せる、開館展のコンセプト「ポリフォニー、コラボレーション」をさらにすすめて「シンビオシス」となる。そんな生存、進化にかかわる企画を喫緊のトピックとして考えています。