アートでSDGsはどう表現できるのか? 南條史生と落合陽一が語る

2021年4月29日から5月9日までの11日間、北九州市東田地区を舞台に「北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs」が開催される。ディレクターを務めるのは森美術館の前館長(現特別顧問)でキュレーターの南條史生。アートでSDGs(持続可能な開発目標)をどのように表現できるのか、参加作家であるメディア・アーティストの落合陽一とともに、取り組みについて話を聞いた。

「北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs」のきっかけのひとつとなったのは、日本・中国・韓国の文化大臣会合での合意に基づき、文化芸術による発展を目指す「東アジア文化都市」に北九州市が選定されたこと。そしてもうひとつが、経済協力開発機構(OECD)が認定するSDGsのモデル都市にアジアで初めて選出されるなど、北九州市がSDGsに早い時期から取り組んできたことを認められたことだ。このふたつをドッキングするかたちで芸術祭をやることが決定し、南條が企画とディレクションを担当。開催エリアの話からスタートした南條史生・落合陽一対談の様子をお届けする。

*

南條 明治時代に官営の八幡製鉄所があった東田地区が会場の中心となります。その後民営化されますが、日本の製鉄の歴史が繰り広げられてきた場所です。つまり、日本の近代化の拠点ともいえるような場所でした。いっぽうで、そのおかげで公害もひどかったのですが、長い時間をかけてそれを克服して、SDGsのモデル都市となったわけです。そういう背景がある上に、さらに東田地区には博物館などの文化施設がいくつもできています。それらのミュージアムパークと呼ばれる博物館群エリアと、少し離れた市内の丘の上に立つ北九州市立美術館が今回の会場となります。

──ART for SDGsをテーマに、作家の選出をどのように行ったのでしょうか。

南條 SDGsとして17の目標が設定されているので、ある程度整理して、いくつかのゴールにフォーカスしようと思いました。まずは環境から説明します。たとえば淀川テクニックさんが海の漂着物を使って彫刻をつくります。これは廃材回収から始まる作品ですし、打ち捨てられ価値がないと思されているものからアートができ、新たな価値を創造することも表現しているので、クリエイティブな方法で環境を改善できる可能性を感じてもらえると思っています。

そしてもうひとつは、自然と健康。団塚栄喜さんが長さ20メートルをこえる非常に大きな人の形をした花壇のような作品をつくります。そこには薬草となる植物が植えられていて、胃の位置には胃に効く薬草が生えている、というように体の場所によってそこにふさわしい植物が選ばれています。すべての人が健康になり、自然環境や植物などあらゆる生命体が共栄していくイメージが表現されています。

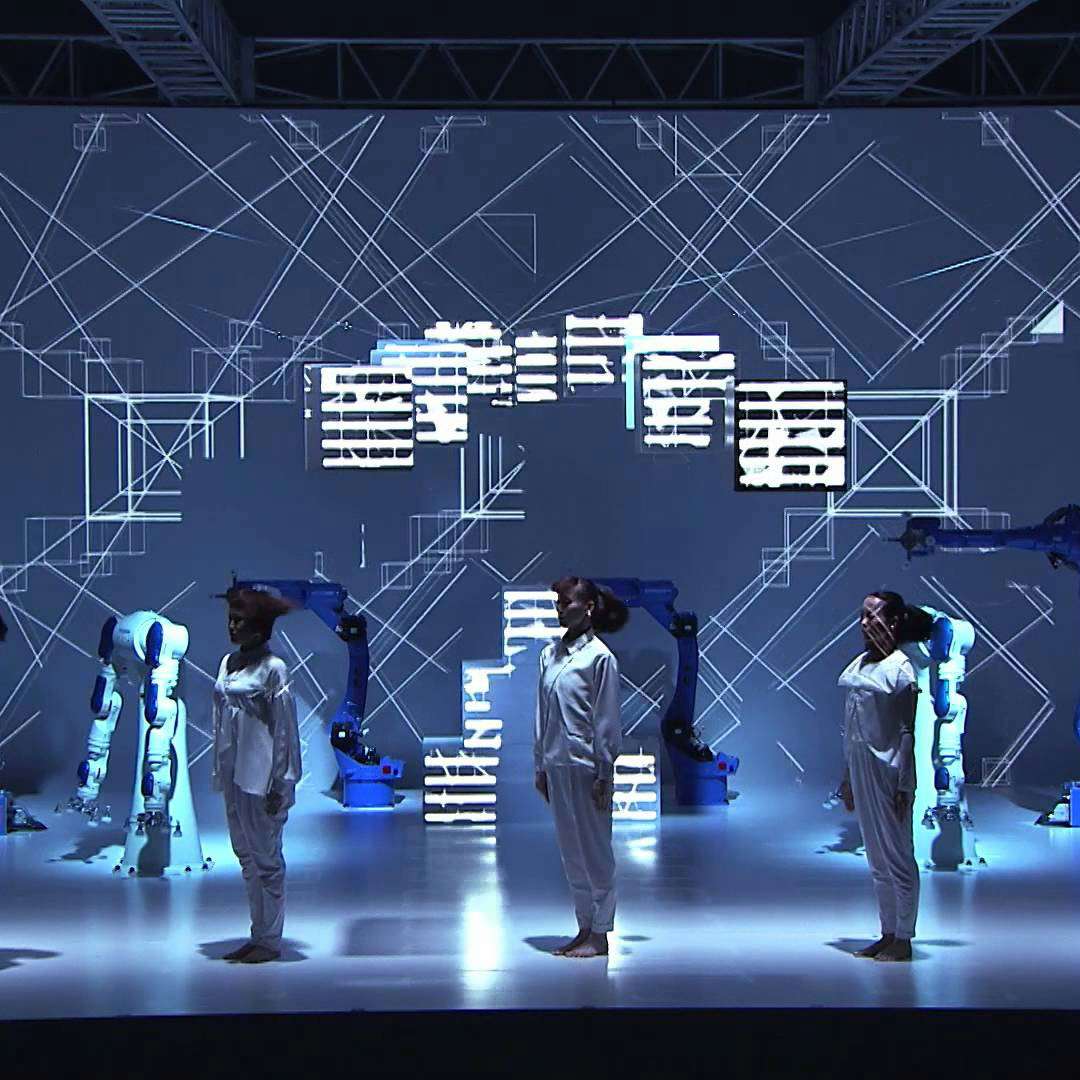

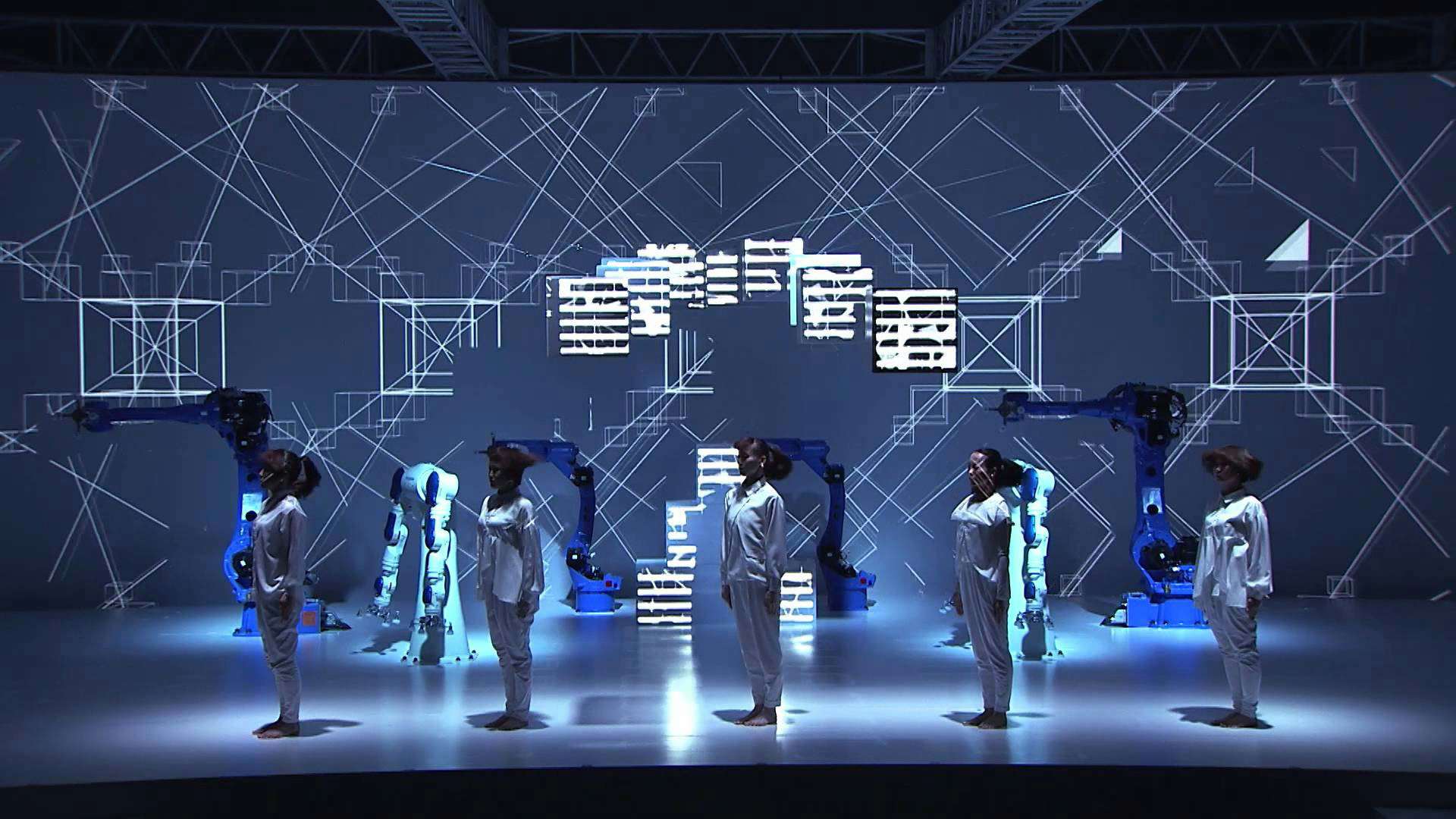

他にも環境問題の重要な要素である空気を使った奥中章人さんの大型彫刻作品も誕生しますし、ライゾマティクスはロボティクスを使って産業用ロボットとコラボレーションをする予定です。「いのちのたび博物館」という自然史・歴史博物館が東田地区にあるのですが、今日いらっしゃっている落合さんには、その博物館の所蔵品を用いて、これまでにも提唱されてきた「デジタルネイチャー」の進化系を最新の技術を使った映像で表現していただきます。

──では落合さん、最近の活動から今回の「北九州未来創造芸術祭」への展開をお話しいただけますでしょうか。

落合 「デジタルネイチャー」というキーワードで、隔たりのない計算機と自然の関係性ってなんだろうとずっと探究してきました。という

のが、DNAはデジタルだし、神経系はデジタルだし、生物とコンピューターの違いなんてケイ素でできているかタンパク質でできているかの違いしかなくて、生物というのはデジタルの産物なわけですよ。先月、香港で「物化 Transformation of Material Things」という個展をやったのですが、「華厳(=個々の事物が相互に関係し、無限に重なりあうことで構成されているのだと、世界の実相を説く中国の仏教の経典に由来する思想)と計算機って近しいよね」という考え方でトークをやったとき、香港の民主化運動のときに、彼らは“Be Water(水になれ)”と言っていたんですが、その流れってブルース・リーが「友よ水になれ、水のように柔らかく」と言っていたことだったり、また、宮本武蔵の『五輪書』に出てくる水の器の話に近かったりします。だからアジアのメディア・アートのなかでは、transformation(変容)というのがキーだというのが僕の中にあります。

そんなことをベースに、近頃3〜4年のテーマは、人間中心じゃない命の風景とか、主語のない持続可能性とか、デジタルネイチャー、物化、事事無碍とか東洋的な命の振る舞いって一体なんだろうといったことをずっと考えていました。そこで南條さんからテックとSDGsというお話をいただいて、持続可能性っていう話題はヨーロッパ的だと感じている部分があるので、そこに東洋の視点から批評性を与えるのはおもしろいと思いました。

──「いのちのたび博物館」では何に着目したのでしょうか。

落合 会場になる「いのちのたび博物館」を南條さんと歩いたら、まず石がおもしろかった。化石の岩が結構おもしろくて、なぜかというと人間の時間軸を超越してしまっているから。絶滅してしまったものの形には非常に美しさがあると感じたり、あとこの博物館は自然物も人工物も扱っているから、機能を失ってしまった鉄工所の扉のサビの感じとか、そういうのもすごく美しい。そんなことを考えながら、博物館にあるものをガシャガシャ撮りまくっていたんです。それで、ふたつテーマが出てきました。ひとつはメディア装置を新しくつくるということ。それともうひとつは、コンテンツは北九州のものだけでつくるということ。

南條 あの博物館はすごい規模だし、いろんなものをもっているよね。落合さんを呼んできて本当に良かったと思っていて、あそこに連れて行ったら誰よりもおもしろがってくれそうだという予想が的中した。今回は「新しいメディア」をつくって、博物館の所蔵品からどういう展示をつくるんですか。

落合 メディア装置はずっと実験をしていたんですけど、ものすごく小さな点光源をつくると、レンズがなくてもフィルムが投影できるんですね。本当に小さな点光源の前にポジフィルムを置いて、拡大投影する装置の組み立て作業をこの半年ぐらい続けていたので、それで、北九州ゆかりのものでストーリーを組み上げようというのが今回の展示です。

ここには古いトンボからいまのトンボまでのめちゃくちゃ綺麗な標本があったり、僕の大好きなモルフォチョウもものすごい量あって、あとは歴史資料でしかみたことのないような勾玉だとか、人工物もすごい量あるんですよ。それを1億画素以上の高精細で撮影したデータもたくさん用意しました。たとえば銅矛って4000年ぐらい前の人工物だけど、テクスチャーまで寄っていくと極めて自然な味わいが出てくるというか、そういうのが非常におもしろくて、ミクロとマクロを行ったり来たりすると、人工物と自然物の関係性も行ったり来たりするんだなということに着目することになりました。

僕のなかで今回キーイメージになりそうだと思っているのが、アンモナイトの写真です。アンモナイトって昔はバグパイプみたいな細長い貝だったのが、徐々に巻かれていって巻貝になったんだけど、そうなる前のアンモナイトの化石が残っていたんです。これをものすごく拡大すると、フラクタルとまではいかないけど微細構造がある岩と接続していることがわかる。それとか、小指の先ぐらいのサイズのゲンゴロウの標本を1億画素ぐらいで撮影して拡大すると、極めて周期的なチューリング・パターンと呼ばれるパターンが見えるんです。鯖の背中だとか孔雀の羽に現れているパターンですね。すごくデジタルですよね。こういうのが極めて自然な風景を生み出しているのがおもしろいと思っていて、そういったものを見せながら、1枚1枚の写真から持続可能性の話を振り返っていけないかと思っています。

南條 SDGsは最近日本で理解され始めたとは感じられるけど、世界中で見るとどれぐらい理解されているんだろうね。

落合 基本的には投資原則なので、投資家のディスカッションに上がったり大企業も理解してはいると思うけど、大衆はどうなんでしょうね。国連事務総長だったコフィ・アナンが言っていたいわゆる「責任投資原則(PRI)」という原則の上に、「ESG(環境・社会・ガバナンス)投資」を行って、その向こう側にSDGsの達成を目指すというのが三つ巴になっているわけですよね。

南條 ダボス会議でもそういう流れになっていて、銀行とかも社会貢献をできていない会社には投資をしないとか、そういう話になってくるじゃない。僕がおもしろいと思ったのは、かつてヨーゼフ・ボイスがヨーロッパで、共産主義でも資本主義でもない第3の道があるはずだと言って、彼は「緑の党」に入ったわけだよ。環境問題を唱える政党だよね。資本主義でも共産主義もなく、環境です、という第3の道の考え方は当時は理解できなかったけど、今見ると正しかったのかなって思ったりするんだよね。

落合 なるほどな。1970年代的な考え方は僕もいろいろリファレンスするんですけど、イヴァン・イリイチ(※1)も1972年に『コンヴィヴィアリティのための道具』という本を出していたり、エルンスト・フリードリッヒ・シューマッハー(※2)も同じときに『スモール・イズ・ビューティフル』という本を出していて、共通して「資源ってそんなに長く続かないよね」「環境問題は重要だよね」「社会の生産性が上がっても、社会における悦な体験とかコンヴィヴィアリティ(=個人が創造力をもち、相互依存と個人の自由を両立させる自立共生)が失われると、社会成員間の接続性は失われるよね」っていうことを言っているわけです。

1970年代になぜそんなことが言われたかというと、やはり石油ショックや産業公害があったからですよね。1970年代に北九州は公害に悩まされていたと南條さんも最初におっしゃいましたが、「北九州には七色の煙が上がる」と言われていたんですよね。「七色の煙」ってどきどきするフレーズですけど、大変な公害です。そのあとに市民運動、とくに女性たちの運動の結果、青い海が取り戻され、公害もなくなったわけですが、もしイリイチやシューマッハーが今いたとしたら、デジタルの上で行われることがネイチャーとどう関わっていくか、という話をしていたと思うんですよ。誰もが参加可能なプラットフォームみたいなものを用意して、うまくコミュニケーションを進めていければ新しいコミュニティを作れる、という議論がされていたわけですから、具体的な方法論が当時は不明でしたが、電子ツールや機械がある現代だったらその活用を提案したはずだと思うんです。

SDGsで触れられている生産性やエコシステムのなかで、グリーンなものの価値やブランド価値はデジタルに置き換えられて評価されているし、1970年代に全世界が環境問題にぶつかりましたが、今は全世界がコロナで同じ問題にぶつかっているわけです。社会保障と健康に悩まされてSDGsを意識するようになった現在の状況は、1970年代とすごく似ていると思いますね。

──今回の芸術祭では、「ART for SDGs」というテーマに見るように、アートの社会批評性にも焦点があたるわけですが、南條さんは、日本の現代アーティストの社会批評性をどのようにお考えですか。

南條 日本の現代美術は、一般的にはあまり批評性が強くないと思われていますよね。だけど、過激な表現ではないけど、社会問題を内包した作品は結構ある気がするんだよね。直接的に社会問題をスピークアウトする風土が日本にはないし、そういったテーマがアートを通して婉曲に表現されるというのがひとつの傾向だったのではないか。しかし時代が変わって、アーティストたちの言動もどんどん変わってきました。今は環境の問題だったり、アントロポセン(=人新世。産業革命後の200年で、地球の生態系や気候に人類の活動が影響を与え、地球が突入した新たな地質時代。ドイツ人化学者パウル・クルッツェンが考案した)のような視点の変化が生まれたり、やはりそこに反応していく感性をアーティストにはもってほしいと期待しますよね。

──芸術祭ディレクターとして「ART for SDGs」というコンテクストを設定してアーティストを選出することで、作品が発するメッセージが浮かび上がる仕掛けですね。

南條 そうですよね。今までSDGsに合うかどうか、っていう見方で見られていなかった作品でも、その視点で見ると問題を浮かび上がらせるという作品があるわけですよ。作家が直感的につくったものでも、そういうコンテクストで見ると鑑賞者と意味を共有できる。一方で、落合さんのように、テーマと場所を伝えたうえで、博物館という場で冒険してもらうことで表現を形にしてもらいたい作家もいるわけです。

落合 博物館の方に「博物館ってどういうものなんですか」って投げかけてみたら、「今価値があるかないかを判別せずに資料を収蔵する施設です」って返ってきて、おもしろい見立てだと思ったんです。現存人類が価値のあるなしを判断するのはよくないっていうのと、あとこの博物館には、居酒屋の前にあるようなタヌキの焼き物ではなく、それをタヌキの剥製でバイオアート的につくっちゃったものが、北九州各地から寄贈されて倉庫の中にいっぱいいるんですよ。そういうものも価値がないだろうってポイって捨てられちゃったとしたら、そこから生まれる批評性も生まれてこないだろうし、文理問わず収蔵を続けてきた博物館の懐の深さを感じます。日本人は見立てが優れているんで、直接的に表現しなくても、見立てられるものを置くことで敢えて語らずに表現することで伝わりますよね。

僕が博物館で見つけておもしろいと思ったものを集めて、SDGsのシナリオの整理と批評性を台座に見立てて見せていく、ということができれば、新しい調和のための風景だったり、自然と人工に共通して見られる美しいテクスチャーだったりを提示することができると思っています。

南條 SDGsというのはある意味で抽象的で、ある意味では非常に遠い目標だけど、それによって作品の解釈をし直して選んだ作品から驚きが生まれたら嬉しいですね。違う判断基準で集まってきた作品が一堂に会したときに、どういうヴィジョンが立ち上がってくるか、そこに期待したいです

※1──過剰な効率化の追求によって、人間の自立を喪失させる現代産業文明を批判したオーストリア出身の哲学者で文明批評家。

※2──石炭公社に勤務した経験から、石炭や石油という資源の枯渇、第一次石油危機を予測したイギリスの経済学者。