世界のアーティストとの生き生きとした出会いを共有する場所。カルティエ現代美術財団、エルベ・シャンデスへの質問

六本木の国立新美術館とともに「ダミアン・ハースト 桜」展を仕掛けたカルティエ現代美術財団(国立新美術館での展覧会は5月23日まで)。フランスの企業による現代美術の財団でもパイオニア的存在かつユニークなその活動について、1994年からゼネラル ディレクターを務めるエルベ・シャンデスに独占インタビューを行い、話を聞いた。

──私がまだ日本で美術を学ぶ学生だったとき、東京都現代美術館で開催された「カルティエ現代美術財団コレクション展」(2006)をみて、貴方の財団を知りました。森山大道や松井えり菜といった日本のアーティストが財団のコレクションに入っているということが興味深かったのを覚えていますが、ヴィヤ・ツェルミンシュからデイヴィッド・ハモンズまで、枚挙に遑がないアーティストの幅はいつ見ても新鮮です。改めて、日本の読者にカルティエ現代美術財団とそのコレクションについて少しご紹介いただけますか?

財団のコレクションの方法と内容にはかなりのこだわりがあります。私自身かなりコミットしてきましたが、今日では財団の歴史そのものとなり、その個性ともなっています。いっぽう、そもそもカルティエ現代美術財団では、コレクションをつくることが当初からの目的でもなければ存在意義でもありません。当財団の存在意義は、あらゆる分野のアーティストを招聘して作品を制作し、財団で展示することにあります。収蔵されているアーティストの作品は、財団のプロジェクトにおいて発表されたもので、その多くが展覧会のために委嘱されたものです。その後に展覧会が行われています。ミーティング、プレゼンテーションなど、アーティストとの関係や協働がコレクションを構成しているのです。つまり、コレクションはカルティエ現代美術財団にとっての作品集であると同時に、アーティストと共有した瞬間の集合体でもあるのです。

──財団のユニークな展覧会の企画方法についても、少し教えてください。また、他の財団とは異なり、各都市の美術館等での巡回展を積極的に開催していますね。

カルティエ現代美術財団の事業は、芸術のあらゆる分野と、世界のあらゆる地域に開かれています。つねに、非常に顕著な方法で、そして何よりも継続性を持って、その知名度に関わらず多様なアーティストと協働し、他の現代アートスペースでは領域外とされることもある地域や分野にも関心を寄せています。これまでにも、アマゾンなどの先住少数民族のアーティストと複数の展覧会や関連イベントを開催してきていますが、それだけではありません。プロジェクトを承認する体制においても、自由を与えることを大切にしています。時に大衆芸術と呼ばれるものにもプログラムを開放し、科学者なども巻き込みながら、世界を流浪するのです。

展覧会としては、5月からフランス北部リールのアートフェスティバルLille3000の一環で「Les Vivants(Living Worlds)」展を、また夏にはパリの財団でアボリジニの大変非凡なアーティスト、サリー・ガボリの、オーストラリア国外では初めての大規模な個展を開催します。また、ミラノ・トリエンナーレと長期のパートナーシップ提携をしていて、彼らのスペースで毎年企画展を行っています。各地の美術館や文化施設の方が、当然現地のことをよく知っている。彼らとの協働を通じて得ることのほうが財団にとっては大変貴重なのです。このように私たちは、信念と同時に多大な好奇心も持って、つねに行動しています。

──企業による現代美術財団のパイオニアとして、その事業を1994年からゼネラル ディレクターとなり指揮されてきたエルベ・シャンデスさんご自身についても少しお聞きできますか? とくに、現在のポストに至った経緯、就任後から現在の役割に変遷があったかなど。

あまり自分のことは話さないんですよ...…経緯というのは自分でもわからないですし、知らない方がいいことかもしれません(笑)。私はこの仕事に早くから就いていましたし、戦略というのもほぼなく、じつに本能的で360度の好奇心から動いていると言えるでしょう。そして、人との出会いが大きく影響しています。北野武のように人生で一度も展覧会を開いたことがない映画監督、パラグアイからまったく無名の並外れたアーティストを招かない理由はない、と思ってそれを実行するだけです。直感がきっかけとなり、出会いが決定打となるのです。

しかし、自由とは信念であり、曖昧なものではありません。信念は、選択、コミットメントとして非常に重要な側面を持っています。また、その継続性も大切だと思っています。ご存知のように、ここではアーティストを招き、再び招待することが好きで、人との関係性がとても重要なのです。また、「Native Land, Stop Eject」という企画展も開催しましたが、私の役割は現実の世界にオープンであること、自分の周りで起こっていることに目を向けることだと思っています。気候変動、政治的難民、森林伐採、消えゆく言語の問題、などにです。世界の創造、思想、生活一般に関心があると主張するプログラムを実施し、他人に何かを訴えかけるには、とても情熱的かつ献身的でなければなりません。だから、一回一回の展覧会を、最初で最後のような覚悟で開催しています。

──そのエンゲージメントへの信念を貴方の企画からは確かに感じます。そして、いま述べられたように様々なクリエーションの分野を網羅するだけでなく、人類学や動植物、超自然現象まで、いつも多様なテーマに傾注され、地政学的な観点からも西洋主義とは異なる視点をいつも与えられます。その感性はどのように身につけられたのでしょうか?

身につけた、というのとも違うかもしれません。発想はとてもオーガニックで、事業や芸術的な指針を理論的に説明するつもりはないんです。それは私の役割ではありません。財団の信念にも「確信」と「驚き」が混在しているのです。私たちは偏見を持たず、オープンな気持ちでつねに自分自身を驚かせなければならないのです。その他にできることはないとも言えます。

──先ほど「世界を流浪する」と言われましたが、若いころはよく旅行に行かれたのですか?

まったくと言っていいほど、ほとんど行っていません。でも、頭の中でも旅することはできますよね!感性があるとしたら、極めてシンプルに言って、どのグループにも、どのイデオロギーにも、どの発言にも属さないということだと思います。つねにさすらいながら、でも錨を持った船のように、非常に明確で強力かつ決定的な芸術表現を選びながら旅することです。

──日本のアートシーンも、写真、映画、建築など分野を横断し、現代の多様かつユニークなクリエーションとして紹介されてきています。私も実際に川内倫子(2005)、先も話題に上がった北野武(2010)や森山大道(2016年。財団では2003年にも個展を開催)、石上純也(2018)の個展を拝見しました。彼らアーティストの間や、彼らと貴方の財団との間に共通するセンシビリティや美学というものはあると思いますか?

難しい質問ですね...…その他にも三宅一生、荒木経惟、横尾忠則など、ずいぶん異なるアーティストを紹介してきているので、一概には答えられません。ただ言えることは、彼らはそれぞれ極めて強力な世界観を持っているということです。彼らは非凡で、芳醇な人格者なんです。極めて特異な宇宙をつくり上げていて、独自の文体や美学を持っている。ラディカルであり、即物的なオリジナリティがある。私は写真の専門家でも建築の専門家でもありませんが、でも、彼らに会ったその日から一緒に何かやろうと思っていました。

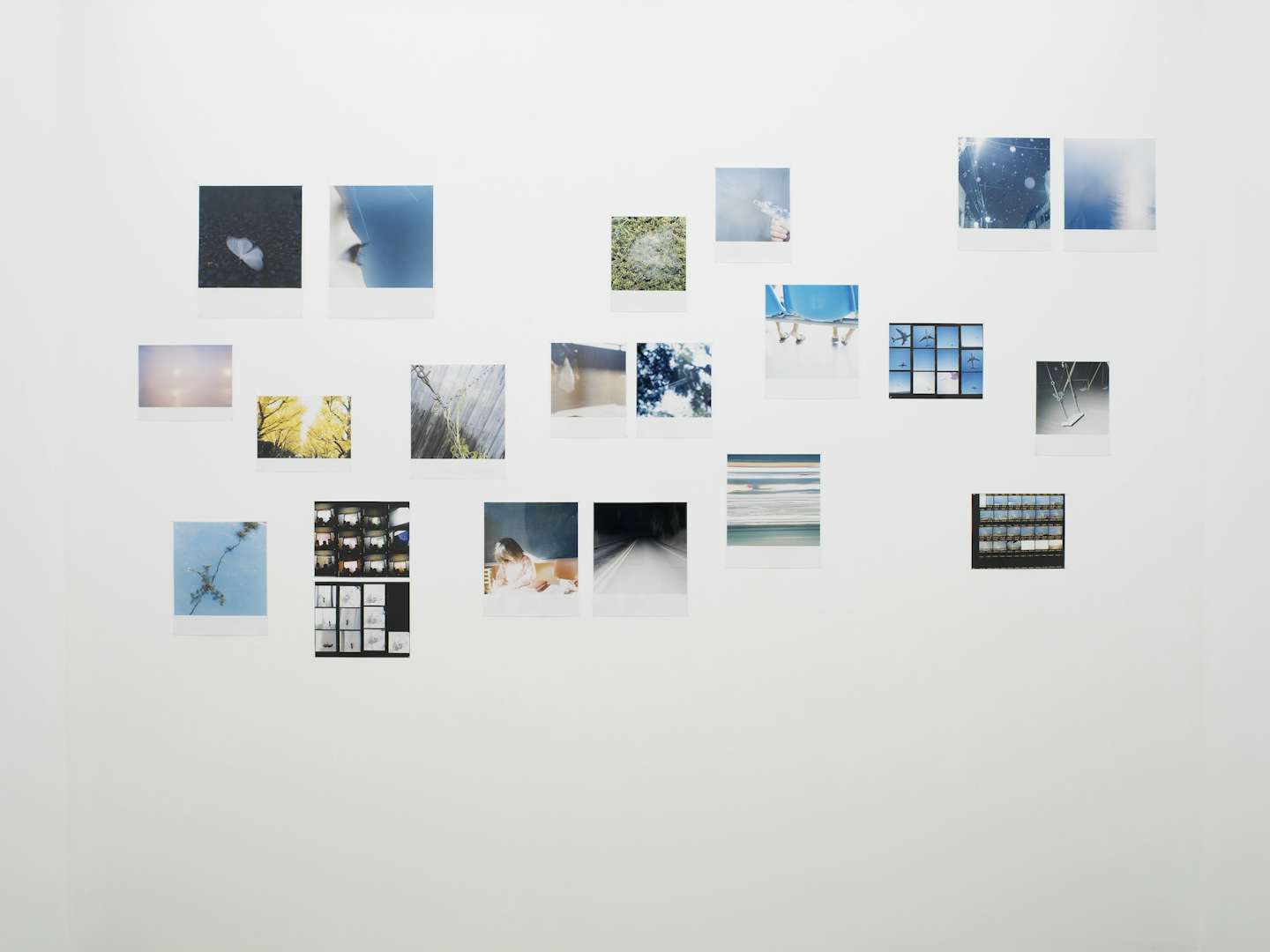

View of the exhibition Rinko Kawauchi, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2005.

© Rinko Kawauchi. Picture D.R.

View of the exhibition Beat Takeshi Kitano, Gosse de peintre at the Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2010.

© T. N GON INC. Picture © Grégoire Eloy.

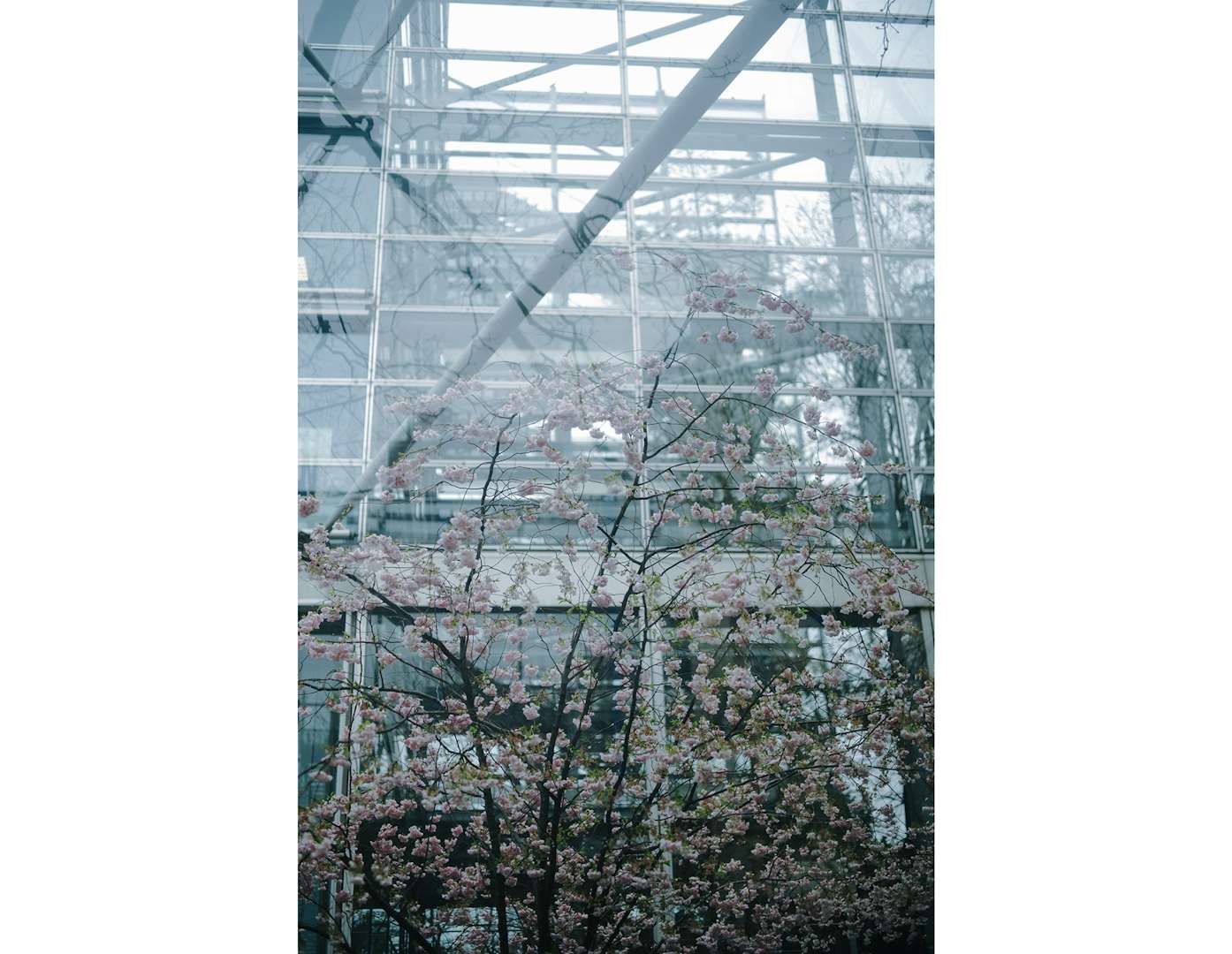

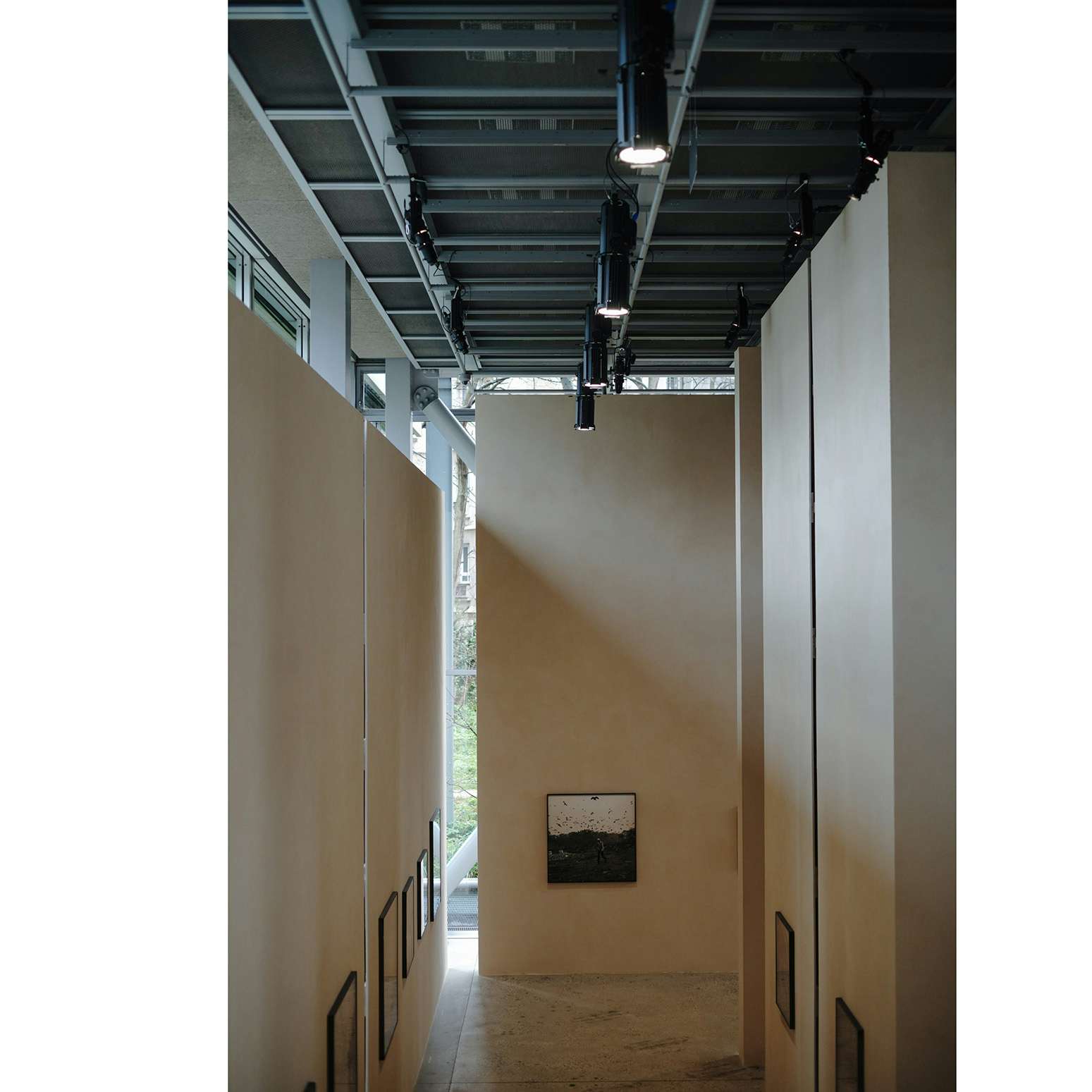

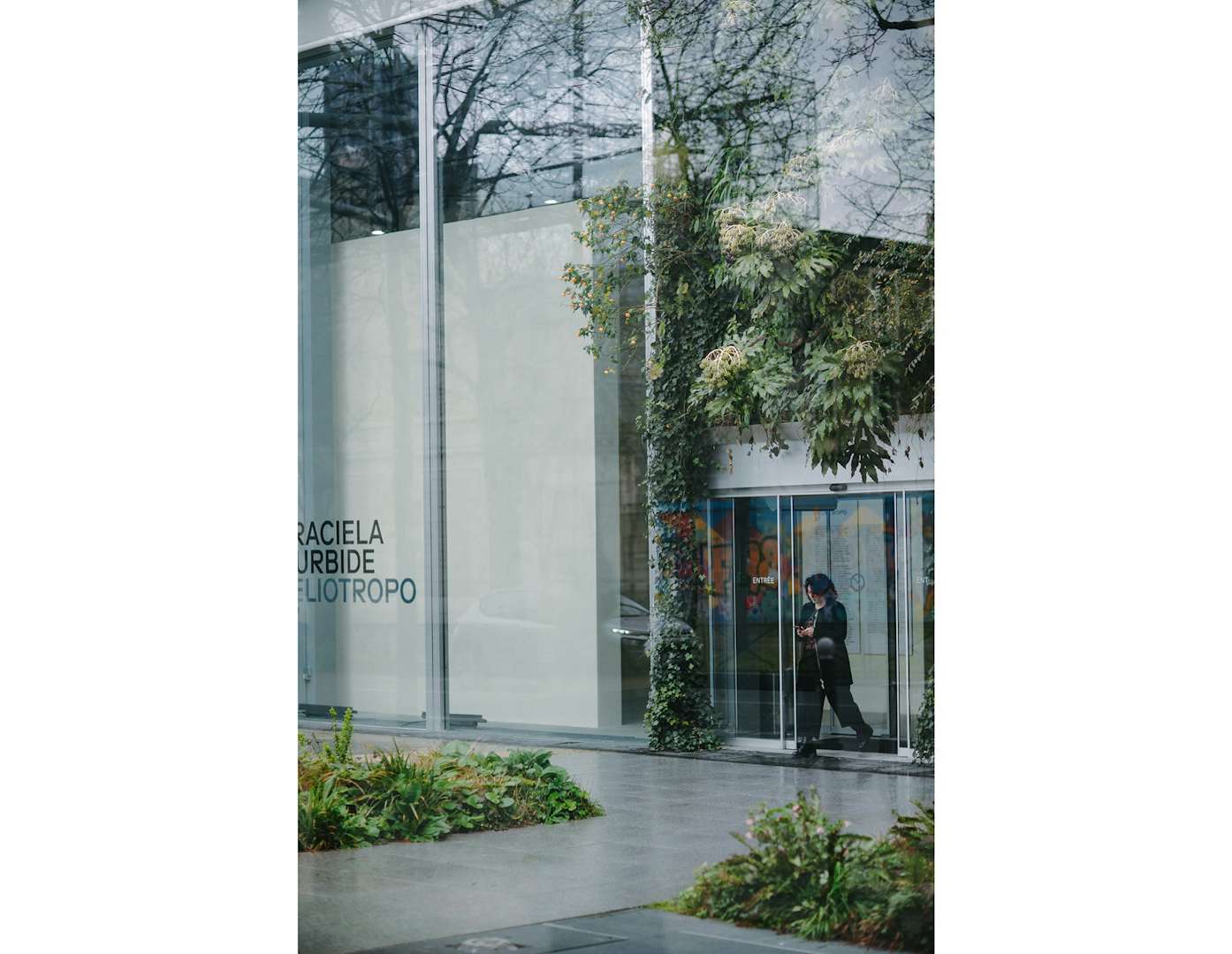

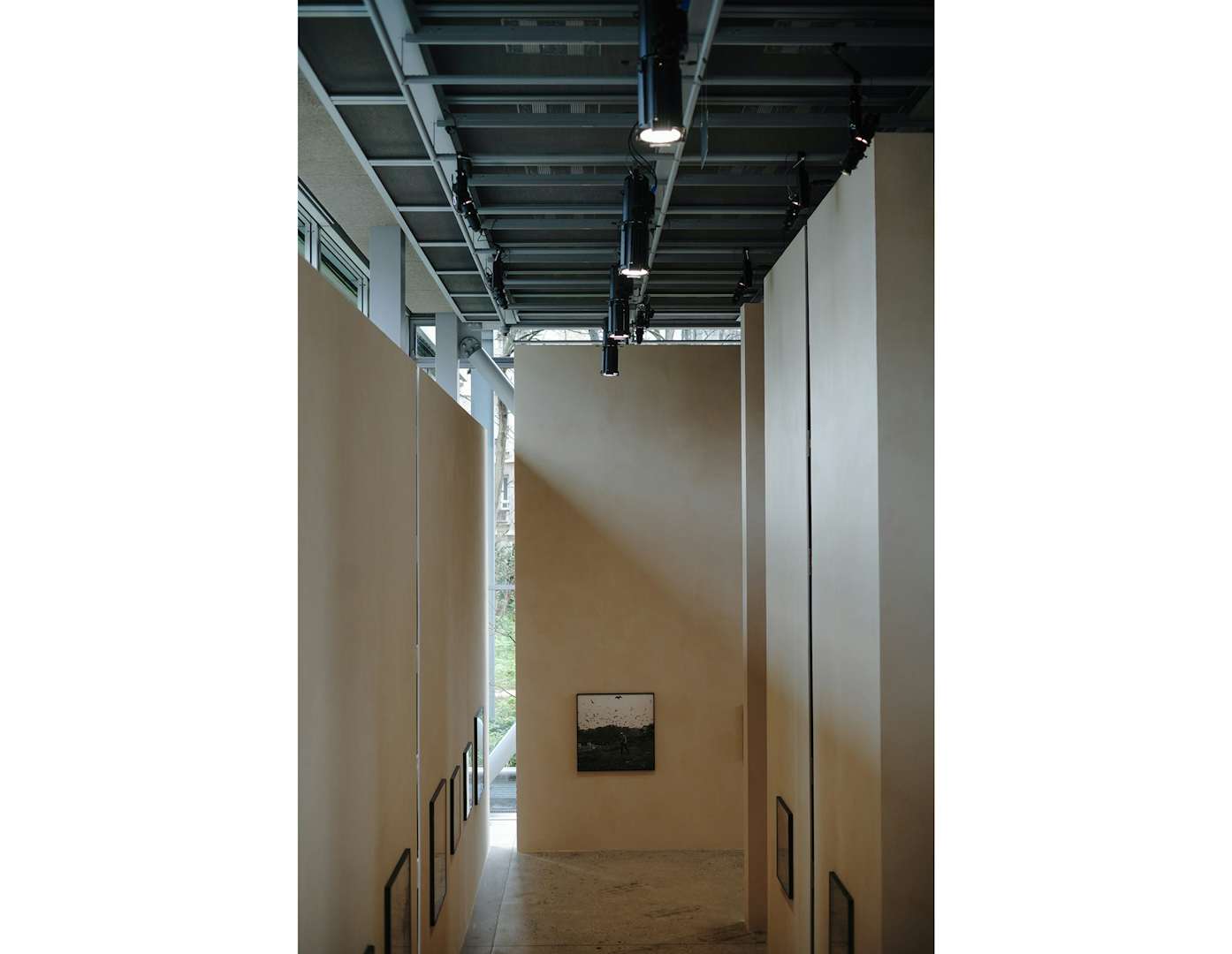

「石上純也―FREEING ARCHITECTURE」展は、彼にとっても重要な展覧会だったと思います。ジャン・ヌーベルの代表作のひとつであるこの建物で、という点でも建築家として特別な感慨を覚えたことでしょう。現在の展覧会では、展示しているメキシコの写真家グラシエラ・イトゥルビーデの息子である建築家のマウリシオ・ロチャが空間構成を担当しています。特徴的な建築の中で、別の建築家がどう存在するかを示す「生きる場所」なのです。だから、喜びを持ったポジティブな挑戦によるクリエイティブが生まれると思うんです。ジャン・ヌーヴェルにとっても、この建物が生き続けていることは素晴らしいことです。

──日本とも関係のある別の作品についても質問させてください。アルタヴァスト・ペレシャンの《La Nature / Nature》(制作:カルティエ現代美術財団、ZKMフィルムミンスティトゥート、協力:フォークアーツ・ハブ・ファンデーション)ですが、この作品には自然もしくは人災の脅威が映し出され、近年の日本の大震災の映像も含まれていて言葉を失いました。この作品は日本でも上映されましたか?

いや、日本ではまだ上映されていないのですが、世界中からリクエストが来ています。3ヶ月前のニューヨーク映画祭にてアメリカ初上映(New York Film Festival 59、2021年9月24日〜10月10日)、また、アムステルダム・ドキュメンタリー国際映画祭(International Documentary Film Festival (IDFA)、2021年11月17〜28日)でも、映画祭としてヨーロッパ初上映されました。現在は、パリの劇場で上映中です。

ペレシャンは一部のシネフィルには既知の偉大な映画監督ですが、美術館関係者やその来場者層にはほとんど知られていません。これが、私たちにとって面白いところです。私が彼に出会ったのはずっと前のことで、別の映画監督に彼の映画を見るように勧められ、初めて見た映画で恋に落ちました。彼を展覧会に呼ぶために、大衆芸術を扱う展覧会という口実をつくり(笑)、《Les Saisons / The Seasons》(1975)という素晴らしい映画を上映したんです(著者註:「Un art populaire」展、2001年)。この《La Nature》も、いつか必ず日本での映画祭や財団の展覧会でも上映されることになると思います。また、財団が展覧会の機会にペレシャンとウェブサイト上にまとめた特設ページがあります。彼の経歴について参照すべき情報として最良ですよ。

View of the exhibition Artavazd Pelechian, Nature at the Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2020

Picture © Luc Boegly.

──ウェブサイトの話になりましたが、カルティエ現代美術財団ではコロナ禍に、海外とのネットワークや既存インフラを活用され、アーティストとともに様々なデジタルコンテンツも提供されてきましたね。いっぽう、作品や展覧会を実際に見る、アーティストに出会うという経験はかけがえのないものだということに改めて気がついた機会だったとも思います。これまでとは異なる創作や活動で得られたものはありましたか?

私はつねになんらかのかたちでアーティストを必要とし、接触しています。そのため日常的に、財団外でも互いに情報交換をし、とにかく自分を見つめ直して、今日できないことは明日にしよう、あるいは違うことを考える時間を持とうとしてきました。でも、プログラムを中止することはせず、人間関係の元に安心感を与え合い、整理整頓をしながら時間をかけて辛抱強く仕事を続けましたね。

インターネット上では、毎日のようにコンテンツを配信するのではなく、数は少なくとも具体的で質の高いプロジェクトをつくることにしました。とくに2回目のロックダウン期間中には、この財団という現実の存在感をどのように示すかを追求しました。「ノマドの夜」と題された展覧会関連イベントなどでも、私たちやアーティストにとって真に刷新性を持つ制作方法を選びました。つまり、記録ではなくオンラインで鑑賞されることを前提に本格的な演出・撮影をしたのです。地方や東京などにいても、見ている人に物理的には「ここ、パリ」を感じてもらうことを目的とし、この建物にある種の繊細な厚みを与える挑戦もしました。財団の庭や周囲の通りが映し出され、そこで何かが起きていて、現実味のある存在感を示しています。こうして、対象を文脈から切り離して囲い込まずに、現実と接続させるのです。インターネット上でもこうして美的価値を持った発信をできるとわかったことはよかったです。

パンデミック禍でフランス中の美術館が閉鎖され同展も会期中に一時閉鎖を余儀なくされたが、《Night Vision 20/20》と題された作品としてのARアプリケーションを制作、無料配信された。

Sarah Sze Picture © Luc Boegly.

Nomadic Night, Nach, Nowhere is a place, Picture Edouard Caupeil.

──財団創設以来、多数の出版を手がけられていますね。ポール・ヴィリリオ、アルベルト マングェル、ペーター・スローターダイクほかの思想家との議論の記録には普遍的な学びがあります。現在準備されているプログラムではどのような方とやりとりをされているのでしょうか?

展覧会の図録ではないですが、去年はルイス・ゼルビニの作品集『Botanica』(筆者註:共著者に、哲学者のエマヌエーレ・コッチャ、植物学者のステファノ・マンクーゾ)、今年はデイヴィッド・リンチの新しい写真集を出版しました。文化施設にとって本とその著者、読書を大切にすることは絶対に必要なことで、フランス政府に推奨されているのはもちろんのこと、私たちの財団にとっても出版事業は基本かつ重要な位置付けです。出展アーティストの出版に貢献するのも使命として行っていますが、私たちの本やカタログは実際よく売れていますよ。

上海で「Trees」展を開催する際にも、中国のアーティストや植物学者を招き、展示方法を見直しました。こうして財団の展覧会を海外で開催するたびに、現地アーティストや科学者等と協力して展覧会の充実を検討します。展覧会を開催するとことは、他人と出会うということなので、同じ企画を輸出するだけということは決してありません。また、会議こそ海外展実施の醍醐味です(笑)。今日もじつは、米国の偉大な音楽家バーニー・クラウスと企画した「グランド・アニマル・オーケストラ」展が巡回中のオーストラリアから帰国したところですが、現在米国とのプロジェクトも進行中で、新しい出版物も準備中です。

View of the exhibition Trees, at the Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2019.

© Luiz Zerbini. Picture © Luc Boegly.

──最後に、日本では「ダミアン・ハースト 桜」展が開催中ですね。日本にこの作品を届けた意図、鑑賞者へのメッセージがあればお願いします。

特別なメッセージはありませんが、強いて言うなら「見て、よく見て、さらに見てください」。ダミアン・ハースト展は、発見型の展覧会です。ここパリが、彼のフランスでの初個展であったように、日本でも初個展です。桜の絵でそれができるなんて、素晴らしいことです。今日まで、この展覧会のための訪日が叶わないという現実が大変もどかしいのですが、ダミアンとの最初の打ち合わせから、日本について話をしていたのを覚えています。「もし、展覧会を巡回させるなら、どこに行きたい?」と私が聞くと、「もちろん、日本だ」と。この展覧会は、生命や再生について私たちに語りかけるものであり、実際に桜の国にたどり着いたことがとても喜ばしく、何よりたくさんの人に楽しんでもらえたらいいなと思っています。