野又穫が描く建造物はいかに解釈することができるのか。小池一子、五十嵐太郎、藤村龍至が語る

現在、東京オペラシティアートギャラリーで画家・野又穫による個展「野又 穫 Continuum 想像の語彙」が開催中だ。空想の建造物を描くことで、現実と非現実の境界をキャンバス上に表現する野又の作品について、クリエイティブディレクターの小池一子、建築史家の五十嵐太郎、建築家の藤村龍至の3名にインタビュー。様々な視点から野又本人やそれらの作品について話を聞いた。

現実と非現実のあわいを描きつつも、どこか懐かしさを感じさせる世界観を生み出す画家・野又穫(1955〜)の個展「野又 穫 Continuum 想像の語彙」が東京オペラシティアートギャラリーで9月24日まで開催中だ。作品の初期作から最新作までが展示されている本展について、クリエイティブディレクターの小池一子、建築史家の五十嵐太郎、建築家の藤村龍至の3名にインタビュー。野又本人についてや展示作品についてなど、様々な視点から話を聞いた。

小池一子「ピラネージのような廃墟を見る目があって、その視点から生きた街を洞察していると思うのです」

クリエイティブディレクターの小池一子は、無印良品の生みの親のひとりであり、日本初のオルタナティブスペースとして東京都江東区に誕生した「佐賀町エキジビット・スペース」(1983〜2000)の創設者だ。1986年、野又による初個展「STILL -静かな庭園-」はこのスペースで開催された。

野又の駆け出し時代を知る小池に、初個展の様子や野又の人柄についても話を聞いた。

──野又さんとの出会いや、佐賀町エキジビット・スペースでの初個展のエピソードがあれば教えてください。

小池一子(以下、小池) 共通の友人で写真家の小暮徹さんから、「広告エイジェンシーにいるがコツコツすごい絵を描き続けている人がいる」と聞いたので、とにかく拝見しに行き、そしてすぐ個展の開催を提案しました。野又さんには、自分のなかにあるイマジネーティブな世界を吐き出しまくっているという凄みさえ感じました。佐賀町の空間の使い方にも即刻、新鮮なアイデアを出されて、空間上部に吊るすというインスタレーションが美しかったです(*1)。

──その初個展から37年、今回の東京オペラシティアートギャラリーでの個展をどのようにご覧になりましたか。

小池 生活も都市も世界も激変しています。野又さんはそのイマジネーティブな世界に没頭する作家のように見えるかもしれませんが、じつに的確に現代人の感情、感想といったものを取り込んで表現されていると思います。2011年の東日本大震災の後に佐賀町アーカイブのギャラリーで個展をしていただきましたが、光と建築物の揺れかた、震度、揺らぎというか、このアーティストでなければ伝えられない感覚表現が現れて鳥肌が立ちました。そのような折々の誠実な表現といったものが現れていて、本展でトータルに見通すことができたのが良かったです。

《Imagine-1》(2018)では、カメラアイがずーっと俯瞰していったような、富士山までとらえたイメージへの展開に、彼の発酵と成長を見るような思いがします。

──野又さんのお人柄がわかるようなエピソードがあれば教えてください。

小池 野又さんは、繊細と茫洋が同時に生きているようなお人柄からとも言えるのですが、ずっとギャラリストを付けないで画業を続けてきたこと、そして、夫人の世津子さんが優秀な方で、アシスタント、セクレタリー、マネージメント、翻訳ともにこなされるからずっとふたりの世界を保ってこられたのではないでしょうか。今般、ロンドンのギャラリー、ホワイト・キューブから白羽の矢が立ってグローバルなマーケットでの活躍も見られるでしょう。楽しみなことです。

──とくに注目した作品があれば、その理由とともに教えてください。

小池 渋谷を主題にした《Bubble Flowers 波の花》(2013)という大作があります。これには発表時から強く惹かれています。野又さんには、18世紀のイタリア画家ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージのような廃墟を見る目があって、その視点から生きた街を洞察していると思うのです。自分のよく知る街がこの画家の手によって絵画となり、生き続けていく。決して褒められる街ではなく、ソドムとゴモラのように汚染され腐敗していく都市の現実がある。その過程の一時期を記憶に留める絵画と言えばいいでしょうか。

五十嵐太郎「壮大なスケール感に浸り、くらくらしてもらいたい」

五十嵐太郎は、建築史家、建築批評家。第11回ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展日本館展示コミッショナー(2008)や、あいちトリエンナーレ2013芸術監督(2013)を務める。2009年より東北大学大学院工学研究科教授。

野又作品に登場する建造物の数々は実在しないものがほとんどであるが、それらはどこか懐かしさを感じさせる不思議な魅力がある。それは何故か、建築史の視点から話を聞いた。

──今回の東京オペラシティアートギャラリーでの個展をどのようにご覧になりましたか。

五十嵐太郎(以下、五十嵐) これまで東京オペラシティ アートギャラリーのコレクション展示や、「空想の建築―ピラネージから野又穫へ―」(町田市立国際版画美術館、2013)、「終わりのむこうへ:廃墟の美術史」展(渋谷区立松濤美術館、2018-9)、「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000―現代美術の定点観測」展(群馬県立近代美術館、2020)などで、野又さんの作品を拝見してきましたが、これだけまとまって見るのは意外に初めての経験でした。キリコ、シュルレアリスム、エッシャー、ピラネージ、ブリューゲル、あるいは建築史(古典主義、イタリア合理主義、ロシア構成主義、アルド・ロッシなど)から、様々な補助線を引くことはできますが、流行する現代美術の動向からは位置づけしにくいタイプの作家だからではないかと思いました。

──実在しない建造物を描く野又作品を、建築史の視点からどのように見ることができますか。

五十嵐 個人的に1990年の卒業論文で、フランス革命期に空想的なドローイングを描いていたジャン・ジャック・ルクー(当時、実現不可能な球体建築を構想したブレー、ルドゥーらとともに幻視の建築家と呼ばれた)を研究していたので、初めて野又さんの作品を知ったときから親近感を持っていました。今回、改めて初期の作品から通してみると、1980年代は古典建築のデザインをとりこんだポストモダン(磯崎新がルドゥーやミケランジェロを引用)、90年代になると、風や空気をモチーフにとりこみ、少し軽さを獲得したところは、建築界におけるライト・コンストラクションの流れと、共鳴しているように感じました(ちなみに、世界初の気球は、フランス革命の頃)。そして、東日本大震災は建築界に衝撃を与えましたが、野又さんも新しいシリーズを生み出しています。

──これらの作品に描かれる建造物は近未来のようであり、懐かしさも感じられます。これは何故だと思われますか。

五十嵐 多くの作品で、アーチなど、西洋の歴史的な建築のヴォキャブラリーを用いていることで、懐かしさを感じさせています。しかし、実際に同じ建築が存在したわけではない。なによりも異様なまでに大きいことで、未来の技術によって成立しているのではないかと想像させます。したがって、どのようにメガロマニアックなスケール感を表現するかは、重要なポイントです。通常はドローイングに小さく人間を描くのですが、野又さんの場合はわずかな例外をのぞいて、基本的に無人です。階段や梯子、窓や開口部、あるいは植栽との比較によって、われわれは崇高性に通じる巨大さに気づき、畏怖の念を抱きます(崇高性という概念も18世紀に発見されました)。また誰もいない建築の風景は、未来の廃墟をイメージさせるでしょう。

──もしとくに注目した作品があれば、その理由とともに教えてください。

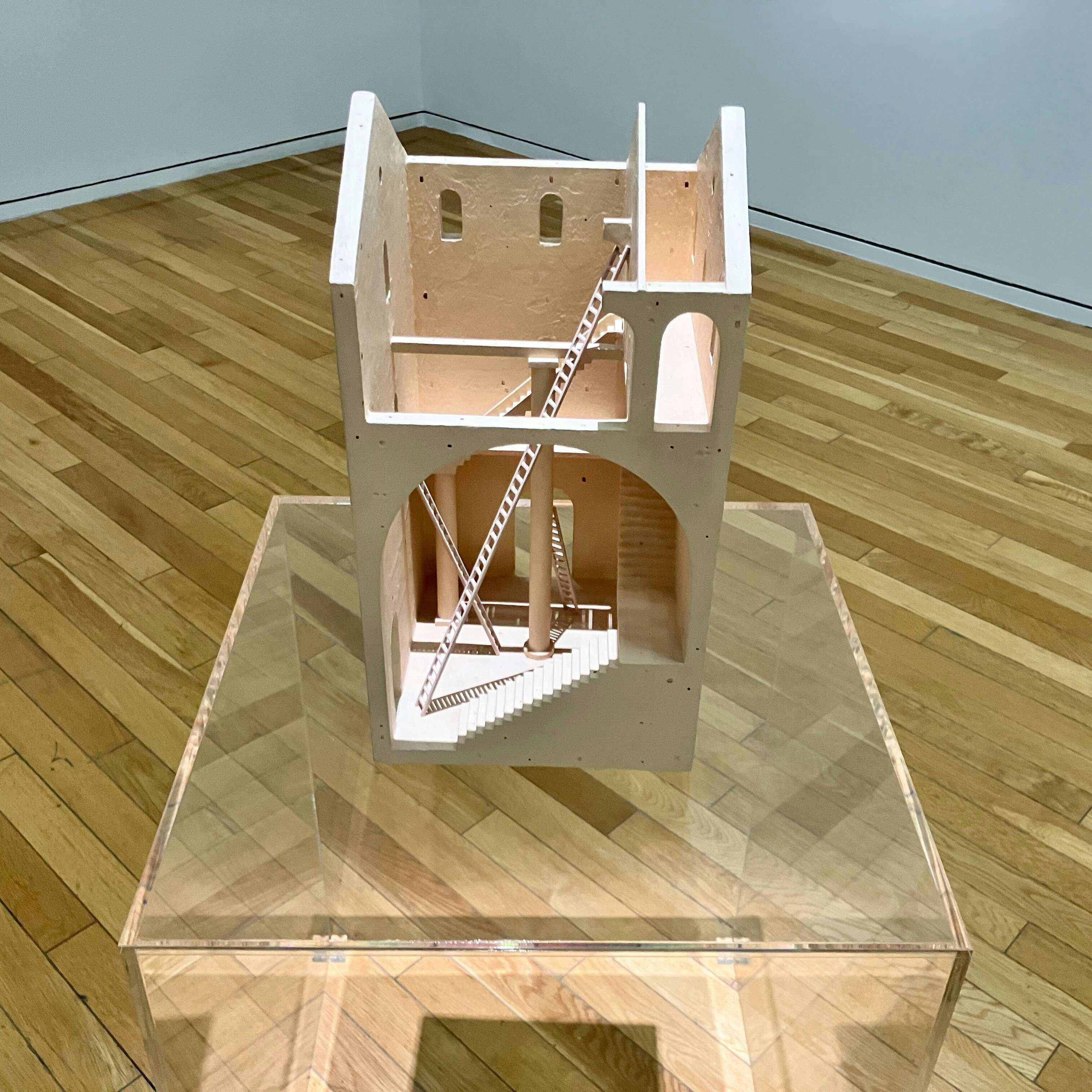

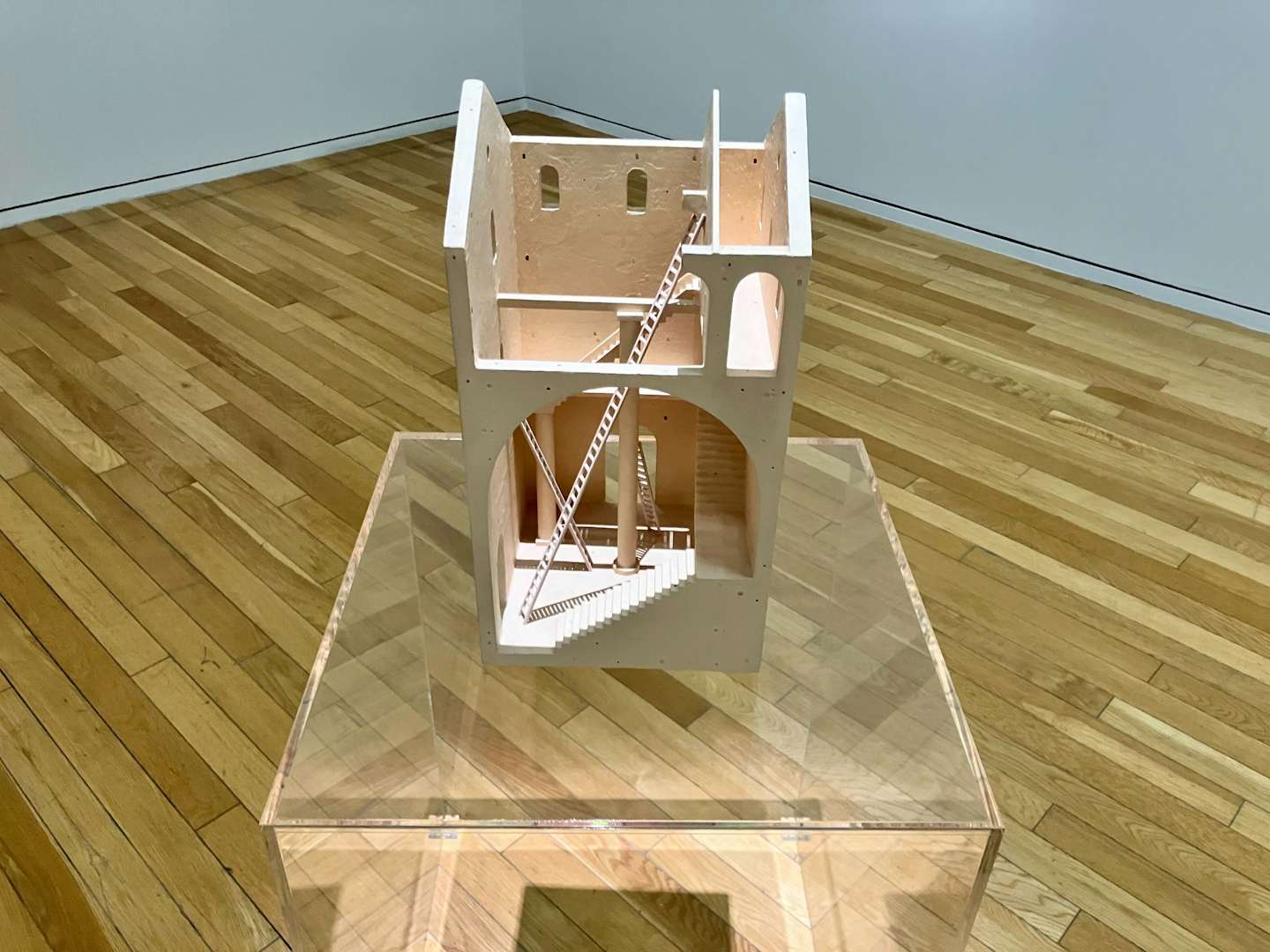

五十嵐 説明はついていませんでしたが、《Ghost-2》(2014)は原発事故の忌まわしさを連想させ、強烈な印象を受けました。また今回の展示では、立体の建築模型も展示されていたことが興味深い。とくに2つの作品は、まるで白井晟一のような造形だと思ったら、実際に白井晟一展(群馬県立近代美術館、2010)のために制作したオマージュ的な作品でした(白井展の東京会場にはなかったもの)。ひとつは中心にヴォイドがあり、上からのぞきこみたくなる作品なのですが(模型台もそれにちょうどいい高さ)、監視の方に止められました。これは許可してもよいのではと思います。

──五十嵐さんの視点から、どのような方々に本展へ足を運んでほしいと考えますか。

五十嵐 建築系の人は面白いと思うはずです。近年、若い人は半径30メートルの日常的なリアリティだけに注目する傾向が強いので、壮大なスケール感に浸り、くらくらしてもらいたい。監修した「インポシッブル・アーキテクチャー」展(2019-2020)のように、当初想定していなかった来場者、すなわちSFやファンタジー好き(小説、漫画、アニメ、映画)、幻想文学ファンなど、意外に幅広い層にアピールするのではないかと思います。でも、もちろん現代美術の層からも、もっと多くの人に見てもらうことで、アートのなかで位置づけられると良いのではないでしょうか。

藤村龍至「細密な画風の進化のなかに、時代とともに主題が移り変わる批評的な眼差しを感じました」

藤村龍至は、2005年より藤村龍至建築設計事務所(現RFA)を主宰する建築家。2010年より東洋大学専任講師。2016年より東京藝術大学准教授。住宅や公共施設などの設計を手がけるほか、公共施設の老朽化と財政問題を背景とした住民参加型のシティマネジメントなど、公共プロジェクトにも数多く携わっている。主なアート作品には「あいちプロジェクト」(国際芸術祭あいちトリエンナーレ、2013)、「リトル・フクシマ」(堂島ビエンナーレ、2011)など。

野又が描く「アンビルド」の建造物について、建築家として設計を行い、住宅や公共空間など実際に「人が生きる空間」に携わってきた藤村に話を聞いた。

──今回の東京オペラシティアートギャラリーでの個展をどのようにご覧になりましたか。

藤村龍至(以下、藤村) 細密な画風の進化のなかに、時代とともに主題が移り変わる批評的な眼差しを感じました。《Arcadia-15 永遠の風景15》《Perspective-1 内なる眺め1》《Windscape-20 風見の地 20》を並べて眺めると、意味を失った記号の戯れ→透明で軽やかな構造体→再エネ+仮設建築物という建築の時代の流れと呼応しているようにも見えます。

作家が年齢を重ねるごとに作風が変化していくことは自然なことだと思いますが、時代の変化を反映するかどうかは作家によると思います。建築家でも磯崎新さんとか、隈研吾さんとかはそういうタイプの建築家だったのかなと思います。野又さんもそういうタイプの作家なのではないかと感じました。

《Arcadia-15 永遠の風景15》などの初期作品は、とくに「M2」(1990、*2)などの隈研吾さんの作品と同時代性を感じたのですが、野又さんは1955年生まれとのことなので世代感覚にも共通点があるのかもしれません。

──作中に描かれる建造物は実在する建築と異なり、人間のためにつくられたものではないかもしれません。人が生きる空間を設計する建築家としてこれらの作品をどのようにとらえますか。

藤村 建築家がアンビルドのプロジェクトや空想的なプロジェクトを発表しなくなったのは、1995年前後を境に建築を通じた想像力を重視する「虚構の時代」(大澤真幸)から、人間が欲望をむき出しにする「動物の時代」(東浩紀)に移行し、社会がより身体性や物質性のあるものを求めるようになったせいもあるのかもしれません。

そのような時代にアンビルドの建築像には立ち位置がなくなるように感じられますが、2020年に起きたパンデミックは身体そのものの移動を拘束し、「動物の時代」を終える切断線をもたらしたように思います。野又さんの作品も見え方が変わってくるのではないでしょうか

──とくに注目した作品があれば、その理由とともに教えてください。

藤村 《Arcadia-15 永遠の風景15》(1988):意味を失った記号の戯れとして、《Perspective-1 内なる眺め1》(2001):透明で軽やかな構造体、《Windscape-20 風見の地 20》(1997):再エネ+仮設建築物。

とくに最後の作品は1997年の作品なのですが、むしろ再生エネルギーの時代に見ると現代の建築像を先取りしているように見えます。

また、「Continuum」というタイトルも興味深い点でした。建築の領域では、1990年代にドゥルーズに影響を受けてイギリスのAAスクールを中心に連続体というコンセプトが出てきたことがありますが、いまはもう少し非連続性とか離散性を強調する傾向があると思います。なぜ分断の時代に「Continuum」なのか、お考えを伺ってみたいと思いました。

*1 ──野又穫 Official Websiteより(https://www.nomataminoru.com/archive-jp)

*2──隈研吾建築都市設計事務所より、「M2」(1990、https://kkaa.co.jp/project/m2/)