フィリップ・パレーノ インタビュー:すべては関係性の中に

ポーラ美術館で個展「フィリップ・パレーノ:この場所、あの空」を開催中のフィリップ・パレーノ。ニコラ・ブリオーが著書『関係性の美学』においてその代表的な作家として言及したこの作家は、どのような思考で展覧会と向き合っているのか? 批評家・石川卓磨が話を聞いた。

──あなたは映像やインスタレーション、彫刻など様々な表現をされてきましたが、そのなかで「展覧会をいかに作品化するか」を考えてきたと思います。一つひとつの作品というよりも、それらがネットワークのようにつながり、構築されている。何がきっかけでそのようなことに関心を持ったのでしょうか?

私がグルノーブルのアートスクールにいたとき、同級生のアーティストたちといろんなコラボレーションをやっていこうと最初から考えていました。自分の作品というより、プロジェクトをつくるというアイデアですね。

ベルナール・ ジョイスとピエール・ジョゼフと一緒に、シベリアに関する展覧会をやったことがありますが、当時はホワイトキューブをコンテナに見立てて、そこにそれぞれが天候と氷をテーマにした写真を展示したことがあります。それは互いの関係性において成り立つもので、展覧会自体も終わると雪が溶けるように消えてしまう。作品をつくるというよりも、ひとつの音楽、ひとつのイベントをつくるという感覚でした。つまり、展覧会づくりではものよりもプロジェクトをつくることが重要であり、私は最初からそこに興味があったのです。

もうひとつのポイントは、プロジェクトをつくるとき、与えられた空間や時間にどう対応するか。その時期の社会状況や周囲の状況に応じて、自分たちのプロジェクトもどのようにかたちづくるか。それも初めから興味としてあったのです。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

──今回の展覧会タイトル(邦題)は「この場所、あの空」ということで、美術館の場所性が浮き上がるものになっています。

私はドナルド・バードという歌手が好きで、その歌「Places and Spaces」が展覧会のタイトルになっているんです。(iPhoneを操作して)ほら、ハッピーな曲でしょ?(笑) ドローイングを展示するガラスケースの中のランプが明滅するリズムもこの歌のイメージなのです。場と空間は少し違うニュアンスを持っていますが、このタイトルには「いま、ここ」という意味が含まれており、それが好きなのです。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

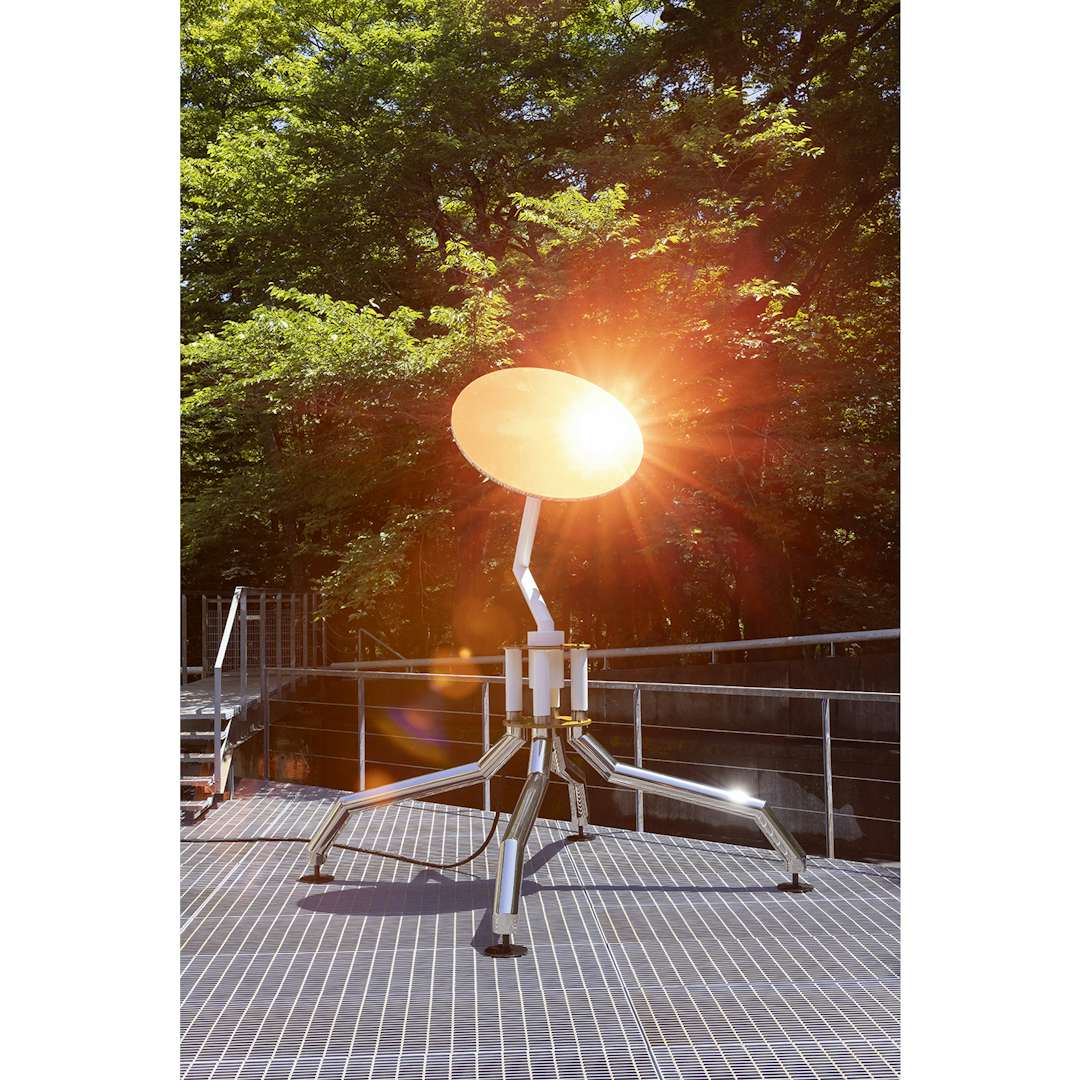

──《ヘリオトロープ》は作品に太陽光を取り込んでおり、それが美術館という建築の内と外をつないでいますね。

《ヘリオトロープ》はここ何年にもわたって採用している手法のひとつで、外部の情報・データを、いかに美術館に取り込めるかを考えたものです。美術館は「バブル」のようなものに守られた存在です。温度や空気が循環する中で展覧会をつくるとき、そこに変化が起きる瞬間をつくれるのか。それをアルゴリズムで設定することに興味はありません。あくまで、きっかけは外に求めたいのです。太陽はとくに作品保護の観点から美術館で禁止されているものですが、それが介入し、ダンスを踊るというイメージでつくったものです。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

──とても興味深いです。パレーノさんは私たちの認識や制度が自明視している境界を脱構築していくアーティストだと思います。そして今回の展覧会ではホタルや魚、コウイカ、ペンギンなど人間以外の存在が多く出てきますね。まるでそれらが主人公のように。それはなぜでしょうか?

展覧会をつくるとき、最初からすべてが決まっているわけではありません。《ホタル》もそうでした。これは90年代にニースの美術館で個展をしたときに考えたものです。ピエル・パオロ・パゾリーニが共産党やイデオロギーに対する批判を、60年代初頭の環境汚染によって引き起こされた「蛍の消失」の現象に例えているのですが、それがとても美しいメタファーであり、気に入っていました。それを受けて、私が個人のアーティストとして展覧会をつくるとき何ができるのか。ニースの美術館は周囲が自然に囲まれており、夜の閉館後だけ見える光をつくれないかと思ったんです。そこで、ホタルのように点滅するライトをプログラミングして、設置しました。来館者はパゾリーニのテキストだけを受け取り、作品の存在は認知できても見ることができない。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

私は、アートはオカルト的な要素が強いと思っているのです。「ビジュアルアート」という言い方もしますが、視覚というよりも精神的な部分とコミュニケーションを取る、脳に直接語りかけるのがアートだと。ですから、そのパゾリーニのテキストは重要であり、そうしたものがあることで世界の見方が変わる、わかってくると思うのです。

ちなみにホタルはとても面白い生き物で、交尾のサインで点滅しているのに、ダンテはそれをインフェルノに見立て、パゾリーニは消失の象徴としてとらえた。様々な象徴を抱えている存在なのです。またイカ(注:映像作品に出てくるコウイカはパレーノがスタジオで飼育していたもの)も蛍も、コラボレーションする相手として、私ではつくれないかたちをつくってくれる「フォームプロデューサー」のような存在なのです。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

──いまのホタルの話もそうですが、この展示を見ると、夜や闇が象徴的なものとして見えてきますね。

自分がひとりのアーティストとして作品をつくるとき、いかに「もの」をつくらずに作品を制作できるかを考えており、それはまるでコメディを考えるような感覚でした。しかし私がガンを患い、物理的にも自分の制作スタイルを変えなければなかった。それまで、私はほかの人たちと作品をつくることに注力しすぎており、自分のことを忘れていましたが、ガンが「自分がここにいる」とリマインドしてくれた。自分がこの身体を持っていて、あとどのぐらい生きられるのかを考え直す契機となり、自己中心的な考え方を取り戻したのです。そこで生まれてきたのがホタル。私にとってホタルは主観性とリンクしています。主観、あるいは自分のことを考えることにはどうしても悲しみや苦しみがつきまといます。幸せなことだけではない。私の作品の闇は、その悲しみや苦しみから来ているのです。ただ闇の先には光がある。いまはその闇も、自分への向き合いかたも、自分のアーティストとしてのスタイルになっている、在り方につながっていると思っています。

──私には今回の展覧会はとてもドローイング的に見えました。「線の情動」とでも言えばいいでしょうか。映像作品《マリリン》でも、描いているのはロボットなのに、そこには感情的な線が現れていました。私はその線からルドンやゴヤを思い出したのですが、パレーノさんは絵画に対してはどのような感覚をお持ちですか?

ドローイングは私にとって絵コンテ、あるいはストーリーボードのようなものです。展示してある《マリリン》のドローイングも、あくまで映像作品のためのスケッチであり、それ単独で「もの」として存在するのではなく、何かをつくるための最初のステップであり、「種」だと思っています。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti

──あなたの作品は、何かが見えると同時に見えなくなっている、もしくは聞こえない声が聞こえるような、感覚が奪われるような感じがしますね。

私の作品は点滅しているもの、行ったり来たりするものが多いかもしれません。私が映画を初めてつくったとき、メディアはまだテープで、物理的に暗転と明転のコントラストがあった。そのオンオフのような感じが好きなのですが、考えてみればアートとは全部そういうものかもしれません。つまり、ゴッホの作品も展示されると「オン」=そこにある状態であり、閉館すると「オフ」=そこにない状態になる。人生もそうかもしれません。何かが入っては出て入っては出て行く。自分の肉体はこの肉体だけですが、すべてが関係して存在しており、粒子レベルでは様々な要素が出入りして、関係性の中にある。私はそこに興味があるのです。

提供=ポーラ美術館 ©︎Andrea Rossetti