遠州・仁清・探幽らの表現とともに探る、宮廷文化と新たな美意識から生まれた「寛永の雅」

「寛永の雅 江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽」展が東京・六本木のサントリー美術館で開催される。会期は2018年2月14日〜4月8日。

17世紀初め、徳川幕府の成立とともに迎えた泰平の時代のなか、新たな時代における文化の潮流として、寛永文化が花開いた。寛永文化は、京都を中心に育まれ、宮廷文化の「雅」な表現と、小堀遠州、野々村仁清、狩野探幽らの作品に代表される新時代の美意識を特徴とする。

本展では寛永文化の発展を、5つの章に分けて紹介。第1章では、寛永文化の成立期の動向をたどる。政権確立後、幕府が朝廷に対し行った融和政策や経済的援助を背景に、多くの文化人たちがサロンを形成、様々な身分を超えた交流が盛んになり、新たな時代へ向けての美的感覚が育まれた。本章では、融和政策の一つである、二代将軍秀忠の娘・東福門院の入内の様子を描いたものなど、当時の文化動向を示す作品を紹介する。

© 徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom(展示期間:3月21日〜4月8日)

第2章では、後水尾院が中心を担った古典文化の復興、その影響で形成された宮廷文化に目を向ける。1615年に交付された「禁中並公家中諸法度」で、和歌が宮廷を代表する文化と定まったことを受け、後水尾院は率先して古典文学の研究を進めた。その影響を受け制作された、親しみやすく優美な歌仙絵や物語絵が並ぶ。

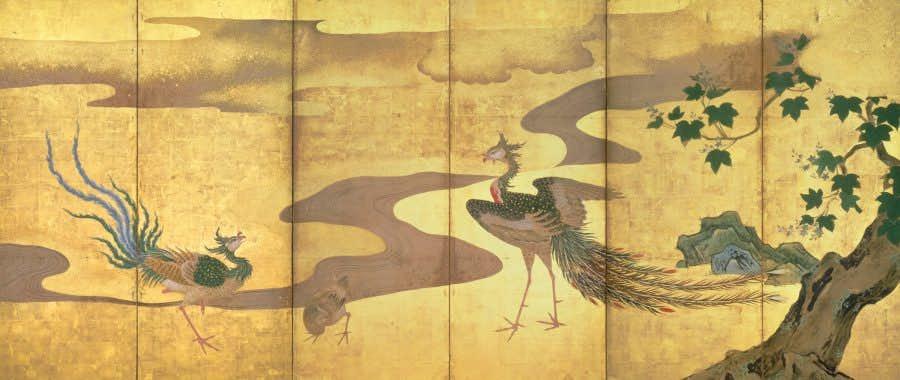

第3章から第5章では、小堀遠州、野々村仁清、狩野探幽らによる、寛永文化の新たな美意識を示す作品を紹介。寛永文化を代表する茶人・遠州、色絵の技法を大成した京焼の名工・仁清、幕府の御用絵師として活動、以前の狩野派の豪壮な桃山様式に代わる、余白と淡彩を用いる独自の様式を確立した探幽の共演を楽しみたい。