こんなところで遊びたい、学びたい。パナソニック 汐留ミュージアムで「子どものための建築と空間」展が開幕

子供たちの生活の中心となる学びの場・遊びの場に焦点を当て、日本の近現代以降につくられた学校や児童館、図書館などを紹介する「子どものための建築と空間」展が、東京・パナソニック 汐留ミュージアムで開催されている。会期は1月12日〜3月24日。

Photo©Katsuhisa Kida / FOTOTECA

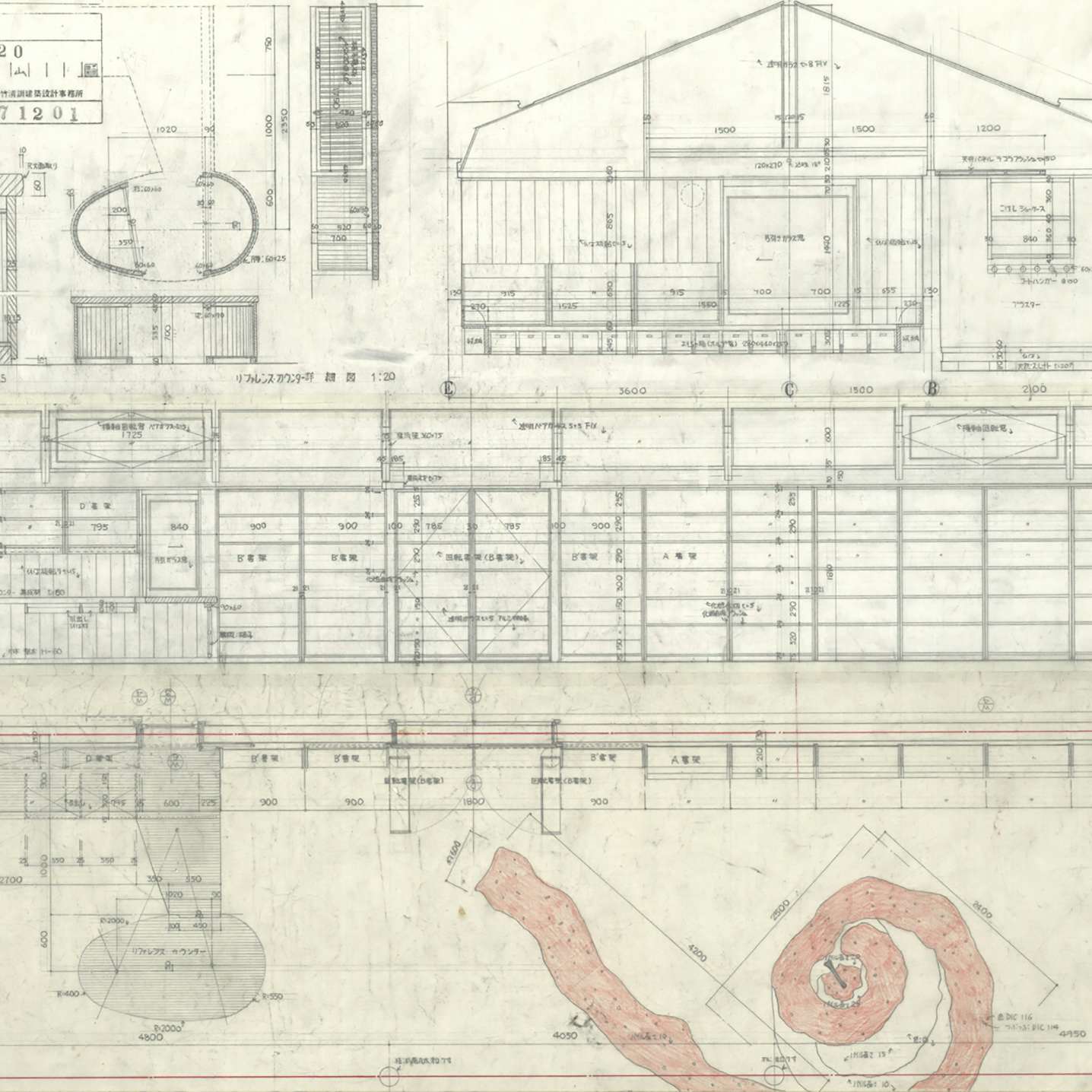

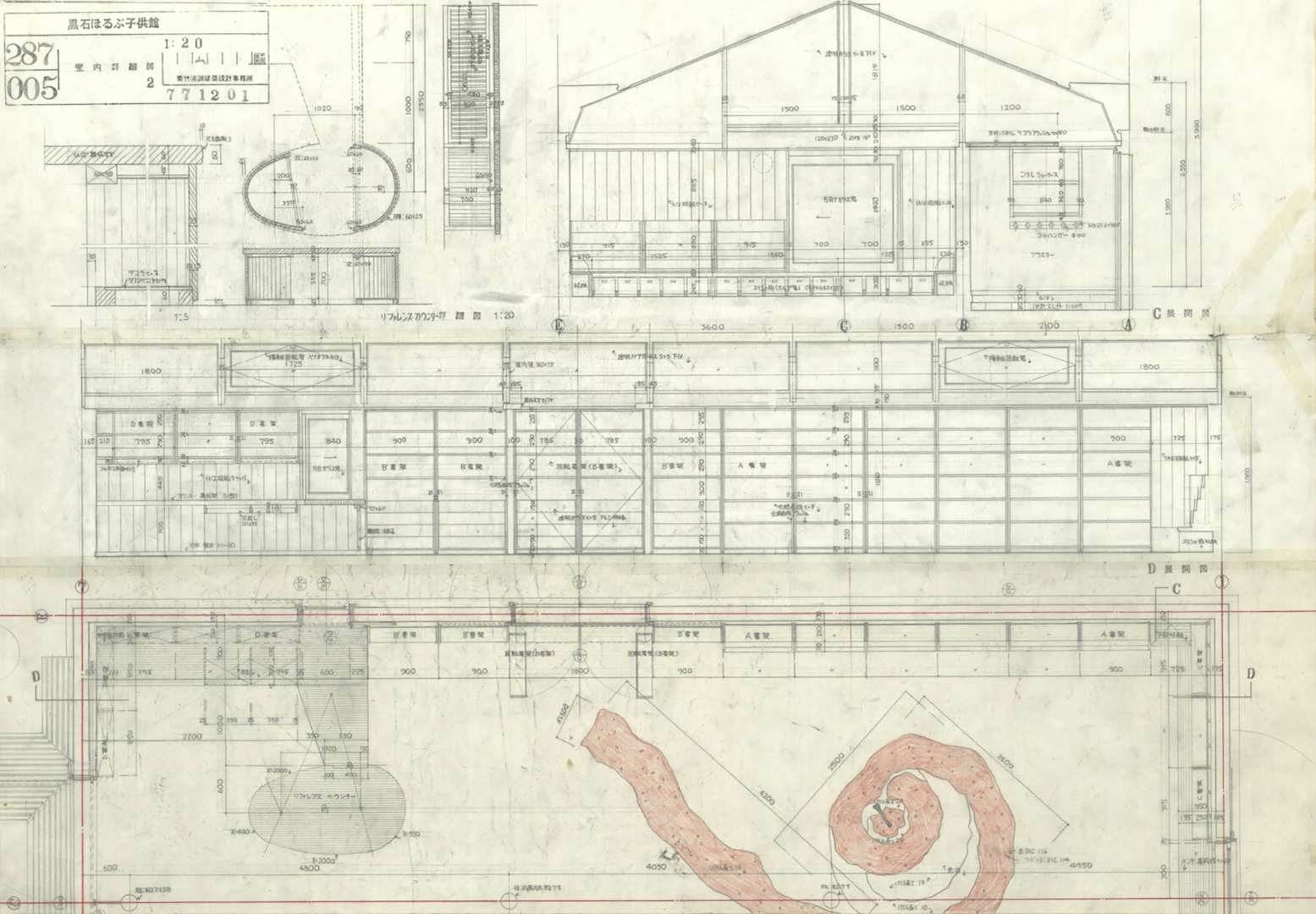

パナソニック 汐留ミュージアムで、日本の近現代建築・デザイン史において、先駆的かつ独創的な「子どものための建築と空間」に焦点を当てた展覧会がスタートした。本展では、幼児教育および初等教育の場となる建築42作品と、児童施設25作品を紹介。明治時代から現在まで、時系列でその流れを追う。

起点となるのは、すべての子供が小学校に通うことが定められた明治時代。小学校の開設は幼児教育の契機ともなり、新しい教材や玩具が登場した。その後、大正デモクラシーを背景に大衆が文化を牽引した時代には、より自由な教育体験を目指す「自由学園」(フランク・ロイド・ライト+遠藤新、1921)などの学校が設立。また、関東大震災後には耐震性と不燃性を追求した鉄筋コンクリート造の校舎も誕生した。

その後、戦後から復興、高度経済成長と日本の社会は劇的に変化していく。特に50年代後半からはレジャーが流行し、1965年にはメタボリズムの建築家・大谷幸夫と、彫刻家のイサム・ノグチが「こどもの国」内に児童遊園のプランを実現させた。

70年代に入ると、「オープンスクール」の教育メソッドに基づき、学級や学年の枠を取りはらってオープンスペースを取り入れた建築が注目を集める。そして80年代後半から現代にかけて、社会や都市のあり方は大きく変化しつつある。本展では、そんななかで子どもの遊びの場や機会を取り戻そうとする「日比谷公園内児童遊園」「たこすべりだい」などの試みを紹介する。

会場では、写真や図面、模型といった資料のほか、教育玩具や絵本の原画なども紹介。子供の特権である「遊び」のためにつくられた建築や空間、環境づくりのアイデアを概観できる展示となっている。