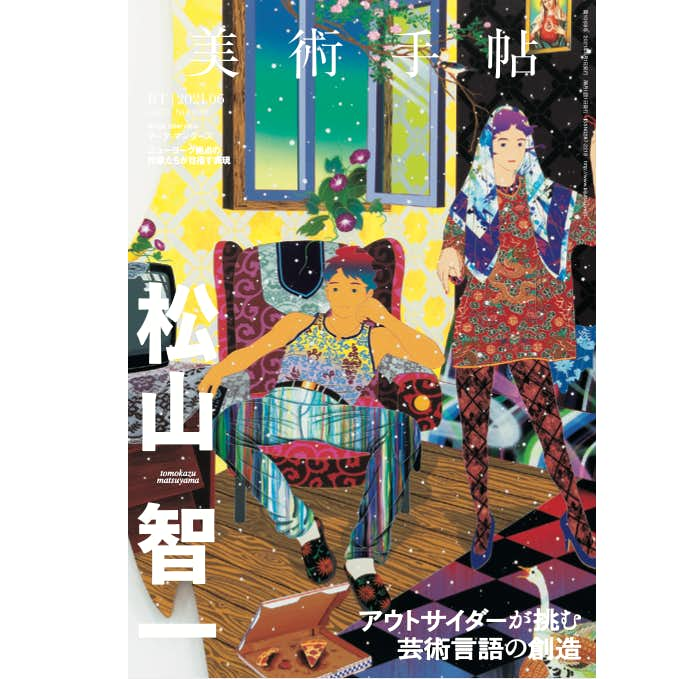

『美術手帖』6月号は「松山智一」特集。美術界のアウトサイダーとして、ニューヨークでサバイバルする松山智一の芸術言語に迫る

『美術手帖』6月号は「松山智一」特集。美術を独学で学び、ニューヨークでサバイバルし続ける、その独自の芸術言語に迫る。

5月7日発売の『美術手帖』2021年6月号は、「松山智一」特集。

松山智一は、美術を学んだ経験を持たず2002年に渡米し、独学ながらも自分の表現様式を確立。その後ニューヨークのバワリー・ミューラルでの壁画制作や上海・龍美術館での個展を開催し、作品はマイクロソフト社やドバイ首長国の王室にコレクションされる異色の存在である。本特集では、ニューヨークのスタジオで収録したインタビューとともに、上海と重慶の龍美術館での展覧会レポート、独自の技法による平面と立体作品の解説、関係者へのインタビュー、論考などから、松山独自の芸術言語に迫る。

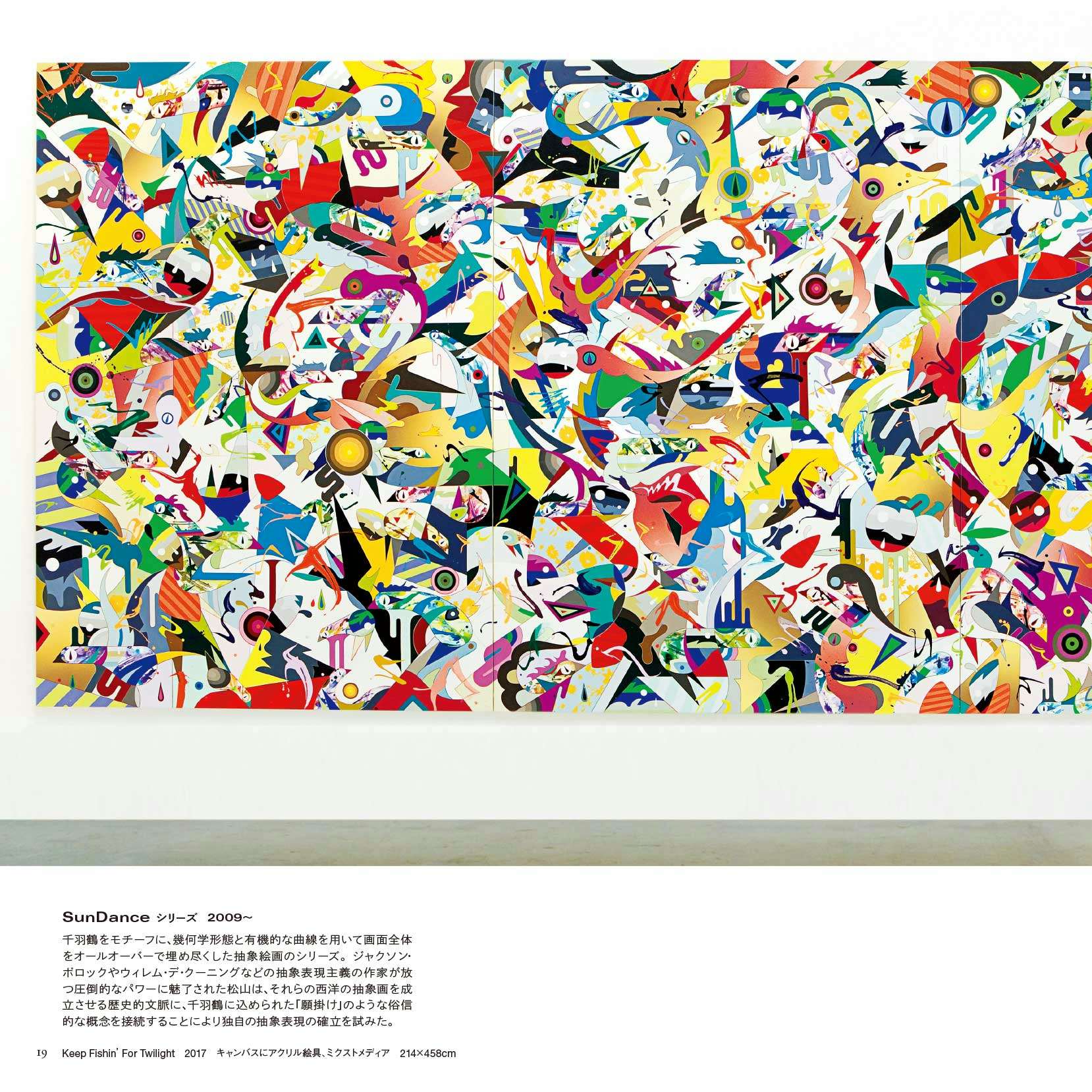

ビジュアルページでは松山の平面作品の代表作の4シリーズを掲載。現在の代表作と言える「Fictional Landscape」シリーズ、騎馬像をモチーフにした「Running」シリーズ、千羽鶴をモチーフにした「Sun Dance」シリーズ、神獣をモチーフにした「Mythological」シリーズなどが解説とともに紹介される。

インタビューは、コロナ禍の3月にニューヨークの松山のスタジオで敢行。雑誌のピンナップ、古典絵画、現代美術 、古今東西の装飾 、インターネット広告など、様々な文化的な事象を混交し作品をつくり出す、松山のルーツと現在までの歩みを 、文化研究者の山本浩貴が聞いた。

2020年12月〜2021年5月まで、中国の上海と重慶の龍美術館で開催された松山の個展のレポートも掲載。近作を中心に、絵画から彫刻まで、これまでの仕事が網羅的に紹介されたこの展覧会について、レビューと同館ディレクターのインタビューから、その様子に迫る。

カラフルでポップな要素が散りばめられているがゆえ、表層的な印象でとらえられることが少なくない松山作品だが、その作品世界に潜む技法や構成や思考はあまり語られてこなかった。 作品解説記事では、松山の代表作でもある平面作品「Fictional Landscape」シリーズと 立体作品《Nirvana Tropicana》の制作のポイントと、作品に潜む思想を解説する。

またパブリック・アートのプロジェクトについての記事も掲載。松山は、スタジオでの作品制作にとどまらず、公共スペースでの作品展示や街の再開発プロジェクトにも、世界各地で多く関わってきた。土地についての綿密なリサーチにもとづく作品のつくり方を、代表的な仕事とともに紹介。

対談記事では、ラッパーで音楽プロデューサーのSwizz Beatz(スウィズ・ビーツ)と、有色人種から見たアートシーンの在り方について語る。スウィズ・ビーツはアートコレクターとして米トップ100に選出され、ディーン・コレクションを築き上げてきた。ブルックリン美術館のボードメンバーであるかたわら、自ら「ノー・コミッション」という名のアートフェアを世界各地で主催し、アート界でも一目置かれる存在だ。松山の作品もコレクションするスウィズ・ビーツが日本のアートメディアに登場する貴重な機会となっている。

また「日本現代美術の内と外」と題された記事では、多摩美術大学の学長で美術評論家の建畠晢と対談。日本の美術界で「異分子」だった作家の系譜をキーワードに、これからのアーティスト像を議論した。

そのほか、ニューヨークのスタジオの運営や作品制作の方法、キュレーションやコレクションなど、松山の多様な活動を紹介。さらに松山が仕事で関わるキュレーターやギャラリストへのインタビュー、ロサンゼルス群立美術館のキュレーターによる松山作品の論考なども掲載される。

そして特別記事では、在ニューヨークの日本人アーティストのインタビューを掲載。松山智一のみならず、NYや海外で活動するアイデンティティや表現について知ることのできる号となっている。